Kopeykin-Ortopedicheskaya_stomatologia

.pdf

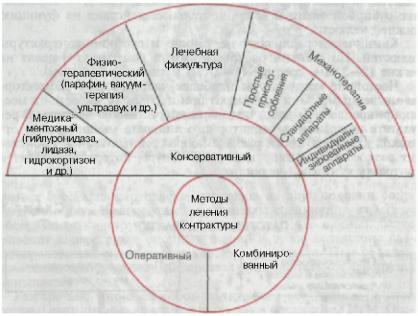

Схема 7

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

Рубцовые контрактуры в зависимости от того, какие ткани поражены: кожа, слизистая оболочка или мышца — называются дерматогенными, миогенными или смешанными. Кроме того, различают контрактуры височно-венечные, скуловенечные, скулочелюстные и межчелюстные.

Деление контрактур на рефлекторно-мышечные и рубцовые хотя и обосновано, но в отдельных случаях эти процессы друг друга не исключают. Иногда при повреждениях мягких тканей и мышц мышечная гипертония переходит в стойкую рубцовую контрактуру. Предупреждение развития контрактур — вполне реальное и конкретное мероприятие. Оно включает:

предупреждение развития грубых рубцов путем правильной и своевременной обработки раны (максимальное сближение краев с наложением швов, при больших дефектах тканей показано сшивание края слизистой оболочки с краями кожных покровов);

•своевременная иммобилизация отломков по возможности при помощи одночелюстной шины;

•своевременная межчелюстная фиксация отломков при переломах в местах прикрепления мышц с целью предупреждения мышечной гипертонии;

•применение ранней лечебной гимнастики.

510

Лечение контрактур консервативное, оперативное и комбинированное. Консервативное лечение состоит из медикаментозных, физиотерапевтических методов, лечебной гимнастики и механотерапии (схема 7).

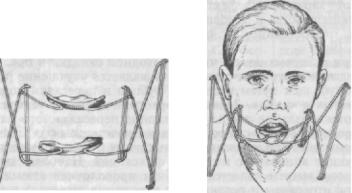

Механотерапия контрактур заключается в насильственном : раскрывании рта при помощи механических приспособлений и специальных аппаратов. Такой способ получил название пассив- ; ной в отличие от активной механотерапии, когда обратное движение нижней челюсти совершается с преодолением сопротивления пружины механотерапевтического аппарата. Механотерапия может быть осуществлена при помощи простых приспособлений (пробки, деревянные и резиновые клинья, конусы), которые устанавливают между зубами на 2—3 ч или до появления боли.

Более совершенным способом механотерапиии является аппаратурный. Аппараты, несмотря на большое их разнообразие, имеют единые конструктивные принципы (рис. 265). Они состоят из жестко соединенных между собой внутриротовой части, опирающейся на зубные ряды, и внеротовой части, снабженной силовым элементом (резиновая тяга, пружина). Величина силы может быть дозированной. В стандартных аппаратах внутриротовая часть представляет собой пластинки — металлические ложки, а в индивидуальных — зубонадесневую шину. Внеротовые стержни и рычаги изготавливают из нержавеющей стали.

Перед наложением стандартного аппарата на зубные ряды ложки заполняют термопластической массой. В результате этого аппарат становится индивидуализированным.

Длительность механотерапевтических процедур определяется индивидуально. Критерием служит появление утомляемости. Иногда механотерапию обязательно нужно проводить в сочетании с физиотерапией и лечебной гимнастикой.

Рис. 265. Аппарат для лечения контрактуры.

511

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ

Дефекты и деформации губ и подбородочного отдела

Дефекты и деформации губ и мягких тканей приротовой области могут быть изолированными или сочетаться с повреждениями челюстных костей. Наиболее часто встречается сочетание дефектов нижней губы и подбородочного отдела нижней челюсти.

Клиническая картина дефектов и деформаций губ и способы оперативного лечения их описаны в учебниках по хирургической стоматологии. Ортопедические мероприятия при этом являются вспомогательными. Они в основном показаны в случаях сочетания повреждений мягких тканей с отсутствием передних зубов, с дефектами альвеолярного отростка и тела челюсти, когда губы, щеки теряют опору. Однако в некоторых случаях бывает необходимость применения формирующих аппаратов при наличии всех зубов, например при оперативном устранении Рубцовых изменений переходной складки.

При пластическом восстановлении губ из кожно-мышечных лоскутов приротовой области или из филатовского стебля в план лечения включают применение формирующих аппаратов. Основное назначение их — создание опоры для пластического материала — лоскута, предупреждение его деформации, а также устранение слюнотечения изо рта при дефектах губы, сочетающихся с дефектом тела нижней челюсти в подбородочной области. Эти задачи могут быть решены при помощи зубных, челюстных протезов и специальных формирующих аппаратов.

Выбор конструкции ортопедического аппарата, |

протеза зави- |

||

сит |

от характера дефекта, плана предстоящего |

оперативно- |

|

го вмешательства и условий для укрепления аппарата: |

начичие |

||

зубов, их состояние, наличие дефекта костной ткани |

и другие |

||

(табл. |

19). |

|

|

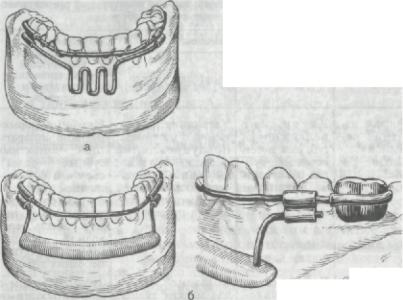

При рубцовых изменениях переходной складки и преддверия рта задачей хирургического лечения является улучшение подвижности губ, щек путем иссечения рубцов и пересадки кожных и слизистых лоскутов. Задачами ортопедического вмешательства являются: создание опоры и удержание пересаженного материала, предотвращение сморщивания и деформации его. Для решения этих задач при интактных зубных рядах можно применять формирующие аппараты с назубной фиксацией. Наиболее простым приспособлением является назубная проволочная алюминиевая шина с отростком и петлями для удержания термопластической массы в области раны (рис. 266). Подобная конструкция может

512

Т а б л и ц а 19. Возможные варианты выбора конструкций ортопедичес-

ких аппаратов и протезов при дефектах губ и подбородка

Дефекты и |

Задачи лечения |

|

|

Возможные |

||||||||

деформации |

|

|

|

|

|

|

варианты выбора |

|||||

|

|

|

|

|

|

конструкций |

||||||

губ и под- |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

ортопедических |

||||||

бородка |

|

|

|

|

|

|

||||||

хирургического |

ортопедического |

аппаратов и |

||||||||||

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

протезов |

||

Рубцовые из- |

Улучшение |

Удержание |

переса- |

Назубные форми- |

||||||||

менения пе- |

подвижности |

женного материала; |

рующие |

аппараты |

||||||||

реходной |

|

губ, щек путем |

предупреждение |

(при |

интактных |

|||||||

складки |

|

иссечения руб- |

сморщивания и де- |

зубных |

рядах); |

|||||||

|

|

|

цов и пересад- |

формации пласти- |

съемный |

пласти- |

||||||

|

|

|

ки кожных и |

ческого |

материала; |

ночный |

протез с |

|||||

|

|

|

слизистых лос- |

формирование ло- |

формирующим |

|||||||

|

|

|

кутов |

жа для |

протеза |

|

утолщением бази- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

са в область пере- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ходной |

складки |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(при |

отсутствии |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

передних |

зубов) |

||

Дефекты |

губ |

Пластическое |

Создание |

опоры |

Зубные протезы с |

|||||||

без поврежде- |

восстановле- |

для |

мягких тканей |

формирующими |

||||||||

ния |

челюст- |

ние формы и |

(при отсутствии пе- |

утолщениями ба- |

||||||||

ных костей |

функции губ, |

редних зубов); пре- |

зиса |

в |

области |

|||||||

|

|

|

устранение обе- |

дупреждение |

де- |

операционной ра- |

||||||

|

|

|

зо браживания |

формации пласти- |

ны |

|

|

|||||

|

|

|

лица |

ческого |

материала |

|

|

|

||||

Сочетание деПластическое Обеспечение корм- |

Слюноприемник; |

|||||||||||

фекта |

губ |

и |

восстановление |

ления |

больного, |

приспособление |

||||||

дефекта под- |

губ и подборо- |

мероприятия в свя- |

для |

кормления |

||||||||

бородочного |

дочного отдела |

зи со слюнотечени- |

больного; форми- |

|||||||||

отдела |

ниж- |

|

ем изо рта; созда- |

рующий |

протез |

|||||||

ней челюсти |

|

ние опоры для |

|

(разборный), ук- |

||||||||

|

|

|

|

пластического |

ма- |

репленный на зу- |

||||||

|

|

|

|

териала, предупбах, оставшихся |

||||||||

|

|

|

|

реждение деформа- |

на боковых отлом- |

|||||||

|

|

|

|

ции вновь образо- |

ках; |

формирую- |

||||||

|

|

|

|

ванной губы; фор- |

щий аппарат, ук- |

|||||||

|

|

|

|

мирование |

ложа |

репленный на верх- |

||||||

|

|

|

|

для |

последующего |

них зубах |

|

|||||

протеза

быть создана на основе проволочной дуги, припаянной к искусственным коронкам или каппе, которые укрепляют на передних зубах нижней челюсти.

При отсутствии передних зубов в качестве формирующего аппарата применяют съемный протез, базис которого в области прилегания к операционному полю используется для удержания

513

Рис.266. Аппараты для формирования переходной складки при устранении рубцовых изменений.

а — проволочная алюминиевая петля; б — формирующая конструкция на основе проволочной паяной дуги на коронках.

пластического материала. В последующем протез продолжает оказывать свое профилактическое действие как средство, предупреждающее образование послеоперационных рубцов.

Задачи и способы ортопедического лечения при дефектах губ без дефекта костной ткани немногим отличаются от описанной выше ситуации. При сочетании дефекта губ с дефектом подбородочной области задачами хирургического лечения являются пластическое восстановление их целости, нормализация приема пищи, восстановление функции речи, устранение обезображивания лица. Задачи ортопедического вмешательства включают в себя ряд мероприятий по обеспечению больного приспособлением для кормления, изготовление слюноприемника, временное удержание отломков в правильном положении, замещение костного дефекта и, наконец, создание опоры для формирования мягких тканей. Последовательное решение перечисленных задач способствует благоприятному исходу лечения.

Для кормления больных с челюстно-лицевыми травмами применяют поильник, желудочный зонд и специальные устройства. Б. К. Костур предлагает простой аппарат, позволяющий подавать питательную смесь под давлением через зонд в полость рта, непосредственно в пищевод или желудок в зависимости от характера патологического процесса (рис. 267). Аппарат состоит из стандартной стеклянной банки вместимостью 0,5 или 1 л, которая закрывается металлической крышкой, снабженной резиновой манжеткой. Плотная фиксация крышки на банке достигается с

514

Рис. 267. Приспособление для кормления больных с челюстно-лице- выми повреждениями.

помощью металлической скобы и винта. Для поступления воздуха в банку на крышке имеется штуцер диаметром 1 мм, а для выхода питательной смеси служит штуцер диаметром 6 мм, на который надевается резиновая трубка длиной 6—12 см в зависимости от размера банки. На-

гнетание воздуха в банку осуществляется с помощью резиновой груши, а поступление питательной смеси из банки в полость рта, пищевод, желудок происходит через желудочный зонд, свободный конец которого надевается на соответствующий штуцер. Таким аппаратом больной может пользоваться без посторонней помощи.

При зияющих дефектах лица до восстановления нижней губы необходимо принять меры в связи со слюнотечением. Для ликвидации попадания слюны на кожу лица, шеи и белье изготавливают слюноприемник. Из пластинки размягченного воска моделируют недостающую часть подбородочной области — своеобразную подбородочную пращу. В центре пращи устанавливают соединительный натрубник (штуцер), а по бокам — зацепные петли. Затем воск заменяют на пластмассу. Готовый слюноприемник накладывают на поврежденную область, укрепляют с помощью резиновой полоски на голове больного. На штуцер надевают резиновую трубку, которая другим концом соединена с небольшой бутылочкой. По мере накопления слюны бутылочку опорожняют.

Выбор конструкции формирующего аппарата зависит от наличия зубов на боковых фрагментах. Если имеется достаточное количество устойчивых зубов, может быть сконструирован челю- стно-лицевой протез, который служит не только формирующим аппаратом, но и замещающим дефект кости. Из-за большого объема протеза его делают разборным (рис. 268). Такую конструкцию легко извлекать и вводить в полость рта после пластики нижней губы.

Если отсутствуют условия для укрепления протеза на оставшихся зубах нижней челюсти, применяют формирующий аппарат, который фиксируется на верхних зубах (А. И. Бетельман). Такой аппарат состоит из двух частей: несъемной — фиксирующей и съемной — формирующей. Обе части соединяются между собой посредством стержней, штифтов и трубочек.

Применение формирующих протезов и аппаратов, несмотря

515

Рис. 268. Разборный челюстно-лицевой протез при дефекте подбородочного отдела и нижней губы.

на их сложность, необходимо, так как пластические операции на губе и мягких тканях приротовой области без ортопедической помощи практически не дают благоприятного исхода.

Дефекты верхней челюсти и неба

Дефекты верхней челюсти бывают врожденными и приобретенными. Врожденные дефекты рассматриваются в учебниках по стоматологии детского возраста.

Этиология. Дефекты верхней челюсти в основном возникают в результате травм, огнестрельных ранений (часто в военное время, редко в мирное) и как следствие обширных оперативных вмешательств по поводу злокачественных новообразований. Развитие радикальных хирургических методов лечения злокачественных опухолей приводит к увеличению больных с пострезекционными дефектами верхней челюсти.

Дефекты верхней челюсти, возникшие в результате остеомиелита, сифилиса, туберкулеза, встречаются крайне редко.

Основная часть больных с дефектами верхней челюсти в настоящее время концентрируется в челюстно -лицевых отделениях онкологического профиля и в стоматологических поликлиниках, где их долечивают и проводят реабилитационные мероприятия. Это самая тяжелая категория больных с резко выраженными нарушениями функции жевания, глотания, речи, со значитель-

516

ным обезображиванием лица и бесконечными психосоматичес-

кими страданиями.

Клиническая картина. Клинические проявления постоперационных дефектов верхней челюсти разнообразны. Имеют значение объем оперативного вмешательства, метод операции, топография и величина дефекта, своевременность проведения ортопедического лечения и срок, прошедший после операции.

М. А. Слепченко (1974) выделил 6 видов дефектов верхней челюсти.

1. После частичной резекции верхней челюсти образуется ограниченный дефект ее, не сообщающийся с полостью носа. На первый план выступают не анатомические, а функциональные нарушения, главным образом страдает функция жевания. Обезображивания лица нет или оно незначительно.

2.При частичной резекции верхней челюсти в задних отделах, сочетающейся с резекцией мягкого неба, наряду с нарушением акта жевания нарушается речь, так как образуется сообщение полости рта с носоглоткой. Речь приобретает гнусавый оттенок или становится непонятной. В ближайший период после операции нарушается и акт глотания вследствие попадания пищи в область носоглотки.

3.После типичной резекции верхней челюсти наблюдаются более выраженные функциональные и косметические нарушения. При одновременном удалении нижнего края дна глазницы оп-

ределяется выраженная асимметрия лица за счет западения тканей щеки, нижнее веко бывает отечным, глазное яблоко опущено, бинокулярное зрение, жевание, глотание, речь нарушены.

4. При резекции верхней челюсти, сочетающейся с экзентрацией глазницы, наблюдаются отсутствие зрения на один глаз, выраженные косметические нарушения, функциональные расстройства жевания, речи.

5.У больных, перенесших операцию «блоковидной» резекции верхней челюсти, отмечаются наиболее выраженные косметические и функциональные нарушения.

6.При резекции обеих половин верхней челюсти возникают двусторонние дефекты, сопровождающиеся полным нарушени-

ем акта жевания, глотания; резко нарушается речь и наблюдается выраженное обезображивание лица.

Предложено немало классификаций дефектов и деформаций челюстно-лицевой области у оперированных онкологических больных. Они основаны на принципах группировки дефектов и деформаций по локализации (в мягких тканях, в костных тканях, в мягких и костных тканях), по характеру предшествовавшего лечения, по времени произведенного хирургического удаления опухоли (операция произведена давно, операция произведена сегодня — больной еще находится на операционном столе).

Классификация послеоперационных дефектов верхней челюсти разработана М. А. Слепченко. Она предусматривает деление

517

дефектов верхней челюсти на частичные (1-я группа), полные односторонние (2-я группа) и двусторонние (3-я группа).

Дополняя предложенные классификации, мы делим все де-

фекты верхней челюсти на следующие группы: |

|

||||||

по |

л о к а л и з а ц и и : |

1) дефекты |

альвеолярного |

отро- |

|||

стка; |

2) дефекты тела верхней челюсти; |

3) дефекты неба; |

4) со- |

||||

четанные дефекты; |

5) |

односторонние; |

6) двусторонние; |

|

|||

по |

в е л и ч и н е : |

1) частичные; |

2) |

полные; |

|

||

по |

о х в а т у |

т к а н е й : |

1) мягкие |

ткани; 2) костная |

|||

ткань; 3) мягкие и костные ткани; |

|

|

|

||||

п о о т н о ш е н и ю к п о г р а н и ч н ы м о б л а с т я м : |

|||||||

1) без дефектов и деформаций пограничных областей; 2) |

в со- |

||||||

четании с дефектами и деформациями пограничных областей;

по у с л о в и я м |

ф и к с а ц и и п р о т е з о в : |

1) |

благо- |

приятные; 2) неблагоприятные. |

|

|

|

Диагноз. Дефекты |

верхней челюсти диагностируют |

по |

обще- |

принятой схеме: анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, дополнительные методы исследования. Если ортопедические вмешательства проводятся сразу на операционном столе, то основные задачи диагностики решает хирург-стоматолог, а участие врача-ор- топеда заключается в совместном планировании границ будущего протеза и тщательном обследовании зубов, пародонта и других тканей полости рта, которые будут вступать во взаимоотношение с челюстным протезом.

Если больные направляются к врачу-ортопеду через определенный период после произведенного хирургического удаления опухоли, то обследование проводится полностью врачом-орто- педом. В первом случае все записи производятся в истории болезни стационарного больного, во втором — в амбулаторной медицинской карте стоматологического больного.

Лечение. Ортопедическое лечение больных с дефектами верхней челюсти состоит в устранении тяжелых морфологических и функциональных нарушений, возникших после резекции челюсти. С помощью ортопедических вмешательств осуществляются следующие лечебные мероприятия: разобщение раны от полости рта; удержание тампонов; создание возможности самостоятельного питания; снижение психоэмоциональных переживаний больного; создание возможности общения с окружающими; искусственное восстановление формы челюсти, зубов и лица; восстановление функций жевания, глотания, речи; восстановление способности больного выполнять трудовые и нетрудовые социальные функции.

В зависимости от времени ортопедического вмешательства различают непосредственное — на операционном столе и последующее протезирование. При непосредственном протезировании резекционный протез изготавливают заранее по намеченному совместно с хирургом плану. Протез стерилизуют и накладывают на раневую поверхность, покрытую тампонами.

518

Последующее протезирование проводится после заживления раны. Оно может быть ближайшим — до 1 мес и отдаленным — через 3—4 мес и более после хирургического удаления опухоли. Отдаленное протезирование без предшествующих ортопедических вмешательств следует признать наихудшим вариантом лечения, так как при этом остаются нерешенными важнейшие задачи лечения: разобщение раны от полости рта, создание условий для питания, уменьшение резкого увечья лица и связанных с этим психических переживаний больного. Теми же недостатками обладает второй вариант лечения, если ему не предшествовало непосредственное протезирование.

Правильной и клинически обоснованной является система протетических мероприятий, начатых в день операции и продолжающихся в послеоперационном периоде с переходом на диспансерное наблюдение больного.

Непосредственные протезы могут быть различными. Развитие их в историческом плане шло от сложного к более простому виду. Первая конструкция непосредственного резекционного протеза, предложенная К. Мартином (1889), была рассчитана на полное восстановление анатомической формы. Ввиду сложности протеза изготавливали его разборным, снабдив каждую часть соединительными штифтами и общей системой ирригационных каналов для ухода за протезом и раной. При всей правильности идеи непосредственного восстановления анатомической формы удаленной части верхней челюсти такой протез оказался малопригодным для реализации на практике.

ПопыткаД. А. Энтина решить эту задачу путем создания пневматического протеза также не увенчалась успехом. Практически пригодными оказались более простые конструкции, восстанавливающие анатомическую форму альвеолярного отростка, зубов и лишь частично формы костей лицевого скелета. При этом степень подобия протеза анатомической форме лицевых костей достигается постепенно в процессе последующего протезирования. В день операции возможно использование небных пластинок с окклюзионными отпечатками зубов-антагонистов, применение имеющихся у больных съемных зубных протезов. Через 12—15 дней к небной пластинке добавляют обтурирующую часть, а спустя 3— 4 мес изготавливают постоянный резекционный протез, наиболее полно восстанавливающий анатомическую форму лица. Для уменьшения массы протеза его делают полым.

Способы фиксации протезов • при дефектах верхней челюсти и неба

Выбор способов укрепления протезов зависит от клинических особенностей дефекта и состояния оставшейся части верхней челюсти, альвеолярных отростков и зубов.

519