Kopeykin-Ortopedicheskaya_stomatologia

.pdf

мурального давления -> зональная реакция сосудов периодонта и кости в процессе нагрузки и после снятия нагрузки с одновременным нарушением транспортного обеспечения трофики -» гиперемия - • патологическая перестройка тканей (схема 2).

В условиях жевательного цикла экстравазальное давление является наиболее вариабельным, параметры его находятся в прямой зависимости от величин и направления силы давления. Трансмуральное давление в тканях само по себе вызывает ответную реакцию сосудов и в случаях уменьшения его последующее восстановление кровотока сопровождается симптомами реактивной гиперемии.

Сосуды периодонта, десны и губчатого вещества относятся к сосудам с растяжимыми стенками. Поэтому в зависимости от

312

изменения трансмурального давления меняется просвет этих сосудов. Так, при повышении тканевого давления сосуд сужается или полностью окклюдируют его стенки, при снижении тканевого давления сосуд расширяется. При этом чем больше сжимается артерия или артериолы, тем больше уменьшается давление за местом пережатия и нарастает ниже этого участка.

Рассмотрение пространственного смещения зуба с данных позиций позволяет трактовать в комплексе трансмуральное давление и механическое воздействие (сжатие, растяжение) как один из факторов, обусловливающих реакцию сосудов в момент и после воздействия жевательного давления, т. е. отвести ему роль местного фактора регуляции кровотока, вызванного биомеханическими сдвигами, проходящими в самом пародонте при жевании.

В гипотезе подчеркнута важность фактора местного механического воздействия на сосуды пародонта, который действует наравне с другими регуляторными механизмами, контролирующими кровоснабжение тканей. Естественно понимать, что действие каждого фактора в отдельности не может рассматриваться как раздражитель, формирующий тонус сосудов во всем объеме, но растяжение или сжатие стенок под влиянием трансмурального давления можно и нужно рассматривать как постоянный фактор формирования сосудистого тонуса в процессе акта жевания.

В пародонте имеются и другие специфические условия, определяющие реакцию сосудов на функциональную нагрузку, — это внутрикостные сосуды, которые имеют жесткое ложе и, следовательно, не изменяют своего просвета. К ним применимы законы в системе трубок с нерастяжимыми стенками: повышение давления жидкости ведет к увеличению скорости его тока. Если при этом отток уменьшен, то увеличивается давление на стенки.

Следовательно, трофика тканей пародонта находится в прямой зависимости от уровня физиологической подвижности зубов и степени деформации тканей, а они в свою очередь от направления и времени действия сил жевательного давления.

В физиологических условиях сохранению необходимого уровня кровоснабжения тканей в пределах функциональных и адаптивных возможностей способствует акт жевания, который осуществляется таким образом, что попеременно нагружаются отдельные зубы и группы функционально ориентированных зубов. При этом лишь на «рабочей» стороне создаются моменты сил под углом как через пищевой комок (опосредованная окклюзия), так и при непосредственных контактах и скольжении жевательных поверхностей. Направление сил давления меняется в щечную или язычную сторону. Средняя продолжительность жевательной волны, т. е. период действия функционального раздражителя в одном направлении составляет всего 0,5—1 с, а одного жевательного периода, до глотания, — 14 с. Это обусловливает развитие слабых сосудистых реакций, смена зон сдавления и растяжения совпадает с направлением сосудистой реакции, что, несомнен-

313

но, способствует нормальному кровотоку. В период нагрузки зубов на «рабочей» стороне в пародонте зубов балансирующей стороны происходит нормализация кровотока. Попеременное подключение к разжевыванию пищи зубов правой и левой стороны следует расценивать как целесообразный физиологический механизм, направленный на сохранение всех параметров кровотока и трофики тканей.

При частичной адентии, кариозном поражении, ряде аномалий изменяется характер движений нижней челюсти с превалированием боковых смещений; удлиняется время одной жевательной волны, одного жевательного периода (до 42 с) и время жевания; возникает фиксированный функциональный центр. Это ведет к тому, что лишь определенная группа зубов принимает участие в откусывании или разжевывании пищи, а в ряде клинических ситуаций фактически отсутствует «балансирующая» сторона. Зубы в фиксированном центре, т. е. на «рабочей» стороне, подвергаются учащенному, растянутому по времени жевательному давлению, сила которого направлена в основном в одном и том же направлении к оси зуба.

Силы, действующие под углом к длинной оси зуба, и удлинение периода нагрузки изменяют кровообращение как в момент действия, так и после него. Если повторная нагрузка действует в одном и том же направлении и повторяется через короткий период, когда еще не наступила нормализация сосудистого тонуса, то создаются условия периодического нарушения транспортного подвоза к зонам наибольшей физиологической деформации, нарушению трофики тканей этих зон.

Так, при повторной однотипной нагрузке в зоне сдавления, где после снятия нагрузки сосуды имеют тенденцию к расширению, они вновь сдавливаются. В первую очередь в этих зонах вновь созданы условия для ухудшения трофики тканей и, во-вторых, вновь резко возрастает давление во внутрикостных сосудах с явлениями застоя в подводящих сосудах (костная ткань, десна). В зонах растяжения по прекращении действия первой нагрузки сосуды стремятся сократиться, но уменьшение тканевого давления при повторной нагрузке обусловливает их расширение. Здесь вступают в противодействие вазоконстрикторный и вазодилататорный эффекты, что в конечном итоге ведет к неустойчивости сосудистого тонуса, извращению сосудистой реакции. Эта реакция должна проявиться и при повышенном трасмуральном давлении, т. е. в зоне растяжения сосудов, ослаблением тонуса, что создает тенденцию к отеку, застойным явлениям (рис. 158).

Следовательно, при однотипной учащенной нагрузке сохранение зон давления и растяжения не совпадает с направлением сосудистой реакции и обусловливает функциональные нарушения в сосудистой системе пародонта. В большинстве случаев при пародонтите отсутствуют морфологические изменения в сосудах пародонта.

314

ИС. J.3O. 1 смодина

мика в пародонте в момент действия жева-

тепьной |

н а г т г и г и |

1 сльмии |

mu pyj KH . |

, расширения сосудов периодонта

Э С У Л в периодонта

Зона затрудненного кровотока по внутрикостным сосудам и повышения вних давления

zr Зона усиленного кровотока по внутрикостным сосудам

Развивающиеся застойные явления, отек и гиперемия сосудов, как правило, обусловливают и увеличение подвижности зуба, а значит и нарастание влияния механического воздействия на сосудистую систему. Уменьшается и демпфирующее действие волокон периодонта вследствие более горизонтального их положения в результате перемещения зуба из-за отека тканей. При первичных нарушениях в пародонте в результате общесоматических заболеваний, обусловливающих органическое поражение сосудов, нарушение вазомоторных и эндокринных реакций и внутрикостного метаболизма, функциональная нагрузка как внешний раздражитель усугубляет извращение сосудистых реакций, вызванных основным заболеванием организма.

Пародонтиты, возникающие в результате общесоматических заболеваний, в клинической картине которых проявляются по-

315

ражения сосудов и гемодинамические нарушения различного генеза (эндокринные нарушения, артериальные симптоматические гипертонии, нарушения в центральной нервной системе, заболевания желудочно-кишечного тракта и многие другие), носят генерализованный характер. Не касаясь патогенеза этих заболеваний, отметим, что во многих случаях одним из важнейших факторов являются развитие гипоили гипертензивного синдрома, микроангиопатии и другие виды выраженных сосудистых расстройств.

Как указывает Г. Н. Крыжановский (1974), дистрофический процесс «может быть обусловлен: 1) изменениями контроля трофики клетки со стороны интегративных внеклеточных систем; 2) нарушением транспортного обеспечения трофики; 3) изменением режима работы физиологического аппарата; 4) действием патогенного агента на тканевый субстрат; 5) наследственными генетическими повреждениями». Автор подчеркивает важное значение транспортного обеспечения трофики тканей и механизмов ее контроля, осуществляемых через внутриклеточные и внутритканевые механизмы интегративными системами.

Г. Н. Крыжановский, сформулировав «закон перемещающейся активности функциональных структур», подчеркивает важность его при рассмотрении роли «функциональных нагрузок и патогенных воздействий как факторов, вызывающих дистрофию».

Перемежающееся включение различных тканевых структур, а в описываемых процессах сосудов и костной ткани стенок альвеол, «является необходимым условием для развития процессов адаптации». Если этого не происходит, то деятельные структурные элементы попадают в «состояние функционального перенапряжения», что само по себе ведет к дистрофии.

Диагноз и дифференциальный диагноз

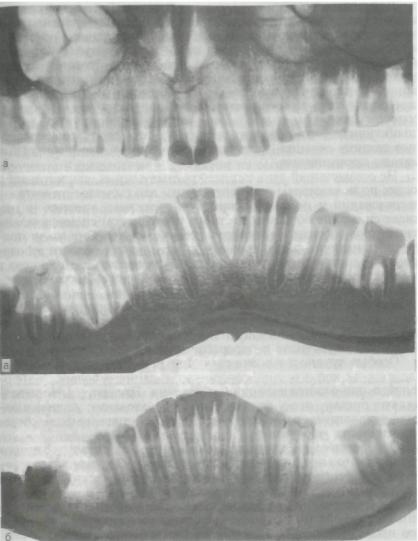

Данные анамнеза, клиническая и рентгенологическая картина (рис. 159), свидетельствующая о генерализованном (диффузном) процессе в пародонте всех зубов, протекающем на фоне общесоматических заболеваний, отражают эндогенный изначальный фактор, определяют диагноз и специфику лечения.

В этих случаях диагноз может быть сформулирован так: сахарный диабет, хронический пародонтит — генерализованная (диффузная) форма легкой (средней или тяжелой) степени.

При присоединении к этому заболеванию дополнительно действующих местных факторов, помимо генерализованного поражения, определяется неравномерность степени резорбции тканей пародонта у отдельных зубов или групп зубов. Знание специфики деструктивных процессов под влиянием местно-действую- щих факторов и целенаправленное обследование общего состояния организма позволяют уточнить не только диагноз, но и тя-

316

Рис. 159. Дистрофические процессы в костной ткани при генерализованном (а) и локализованном (б) пародонтите.

жесть процесса в зубных рядах и отдельных их звеньях. Диагноз может быть уточнен следующими дополнениями: пародонтальный абсцесс, гипертрофический гингивит, травматический узел в области передних зубов. Фактически эти дополнения к диагнозу следует расценивать как осложнения пародонтита.

317

Для подтверждения эндогенного генеза заболевания следует использовать дополнительные методы исследования: анализ крови на содержание глюкозы (при диабете), определение С-реактив- ного белка, содержание в крови сиаловой кислоты (при ревматизме, гепатите, холецистите), т. е. необходимо провести все исследования для определения тяжести общесоматического заболевания. В этих случаях необходимо держать тесный контакт с вра- чом-терапевтом, эндокринологом, невропатологом, гастроэнтерологом (допустим и необходим запрос в районную и другие поликлиники), что позволит правильно определить общеврачебную тактику лечения, исключить повторные и часто ненужные методы исследования.

На сегодняшний день нет конкретных данных, свидетельствующих по показателям дополнительных для стоматолога методов исследований и подтверждающих на различных уровнях (в том числе снижение общего и местного иммунитета) специфических параметров воспалительного процесса пародонта. Они могут подтвердить наличие локального (в данном случае в области зубочелюстной системы) воспаления и характеризовать специфичные и характерные реакции организма на основное общесоматическое заболевание.

Для диагностики тяжести патологического процесса в пародонте могут служить показатели выведения оксипролина с мочой, уровень лимонной кислоты в сыворотке крови, содержание в ней глюкопротеидов и перераспределение их фракций.

Особые трудности возникают при решении вопроса о том, является ли хронический пародонтит у данного больного эндогенного или экзогенного происхождения. Эти затруднения возникают потому, что у ряда лиц при обследовании устанавливаются этиологические факторы местного действия на фоне общесоматических заболеваний.

Определение по клиническим параметрам локализованного хронического пародонтита предопределяет необходимость проведения дифференциальной диагностики с хроническим остеомиелитом и эозинофильной гранулемой.

При проведении дифференциальной диагностики с хроническим остеомиелитом решающее значение имеет рентгенологическое исследование, при котором отсутствие секвестров, зон секвестральных разъединений в сочетании с отсутствием свищевых ходов и рубцов от разрезов на слизистой оболочке, тщательный анализ анамнестических данных свидетельствуют о пародонтите.

В основу дифференциальной диагностики локализованного пародонтита и эозинофильной гранулемы должны быть положены как первопричинные жалобы на постоянную, часто беспричинно усиливающуюся боль в определенной группе зубов. Данный симптом должен насторожить врача, если установлен симптомокомплекс, свойственный пародонтиту, и обязывает его провести рентгенологическое исследование костей черепа, фаланг

318

кистей рук и стопы, анализ крови. Установление локальных изменений в указанных костях в сочетании с эозинофилией говорит в пользу наличия у обследуемого эозинофильной гранулемы. Проявления в полости рта этого заболевания часто является первым симптомом заболевания, а рентгенологическая картина не может служить основой для дифференциальной диагностики, так как структурные изменения на рентгенограмме схожи с пародонтитом. Естественно, что больные с диагнозом хронического остеомиелита, эозинофильной гранулемы не подлежат на период выявления заболевания ортопедическим методам лечения.

При проведении дифференциальной диагностики заболеваний пародонта в дополнение к принятой на сегодняшний день классификации рекомендуется пользоваться следующей систематизацией диагнозов заболеваний пародонта, клинически обоснованных, с учетом возможных сопутствующих заболеваний в самой зубочелюстной системе:

1) хронический генерализованный пародонтит (в стадии обострения, ремиссии) может протекать при сохраненных зубных рядах, сочетаться с частичным отсутствием зубов, аномалиями развития челюстей зубов, патологической стираемости;

2) хронический локализованный очаговый пародонтит — травматический узел (в стадии обострения, ремиссии).

При диагностике травматических узлов необходимо определить не только степень поражения пародонта, но и методом опроса и обследования установить в каждой конкретной ситуации этиологический фактор и проследить патогенез заболевания.

Необходимо тщательное обследование всех зубов, в том числе и в функциональном центре. В функциональном центре создается ситуация концентрации функциональных нагрузок, которые носят характер уже пороговых нагрузок, мобилизуют все резервные возможности пародонта группы зубов. Кроме того, в этом участке действуют однообразные по направлению, растянутые по времени, ритмично повторяющиеся, повышенные или обычные нагрузки. При использовании всех компенсаторных возможностей и в этом участке могут наступить срыв адаптационно-ком- пенсаторных реакций, развитие воспаления и патологической перестройки тканей.

Лечение

Важнейшими достижениями отечественной стоматологии в области пародонтологии являются разработка принципов комплексной терапии заболеваний пародонта, применение строго по показаниям терапевтических, физиотерапевтических, хирургических и ортопедических методов.

Комплексный метод лечения предусматривает выявление этиологических факторов и четкое определение патогенетического

319

механизма и ведущих звеньев заболевания. Это необходимо для определения средств этиотропной и патогенетической терапии и для выработки конкретного плана ведения больного.

Существенный вклад внесли отечественные ортопеды-стома- тологи, определившие терапевтическую значимость ортопедических средств, методов, в том числе аппаратов и протезов.

Ортопедические методы, применяемые для лечения заболеваний пародонта, позволяют снять воспалительные явления, улучшить кровообращение, а следовательно, и трофику тканей за счет устранения патологической подвижности, нормализации окклюзионных соотношений, снятия травмирующего действия жевательного давления, т. е. их можно отнести к методам функциональной терапии.

Теоретические основы применения этих методов, полностью подтвержденные клиническими наблюдениями, заключаются в следующем:

1. При пародонтите имеется нарушение гистофункциональной корреляции зуба с окружающими тканями. Деструкция тканей пародонта ведет к уменьшению площади связочного аппарата и стенок альвеол, изменению топографии зон сжатия и растяжения под нагрузкой, повышению удельного давления на ткани, изменению характера деформации волокон и костной ткани за счет изменения направления пространственного смещения корня зуба.

2.Динамическая функция жевания изменена, но является дополнительным фактором воздействия внешней среды на ткани пародонта.

3.Существует тесная связь между функцией жевания и кровообращением в тканях пародонта.

4.Изменение функции жевания обусловливает нарушение гистофункциональных корреляций в системе зуб — пародонт, проявляющееся в первую очередь нарушением кровообращения за счет изменений тонуса сосудов, развития реактивной, а впос-

ледствии застойной гиперемии.

5.Под термином «травмы», «перегрузка» пародонта, так же как и «травматическая окклюзия», следует понимать такое изменение функций жевания, когда зуб или группа зубов подвержена учащенному, растянутому во времени однотипному воздействию жевательного давления, обусловливающему извращение сосудистых реакций.

6.Разрушающее действие неизмененной функции жевания может проявляться на фоне развивающегося под влиянием раз-

личных этиологических моментов воспалительно-дистрофического процесса тканей пародонта.

7. Патологическая подвижность зубов в начальной стадии заболевания обусловлена отеком тканей и в последующем усугубляется наступающей деструкцией волоконного аппарата и костной ткани пародонта.

320

Рис. 160. Изменение резервных сил пародонта при пародонтите (схема Курляндского).

8. Патологическая подвижность как при неизмененной, так и при нарушенной функции жевания — ведущий фактор в прогрессировании деструкции тканей пародонта.

9. Деструкция тканей пародонта значительно снижает их выносливость к действию вертикальной и особенно направленной под углом к длинной оси зуба нагрузке, снижает уровень адаптации и компенсации1.

Адаптация при пародонтите проявляется уменьшением чувствительности к постоянному действию раздражителей, извращению реакций. За счет этого, а также снижения компенсаторной реакции снижается резерв выносливости к функциональным нагрузкам (рис. 160). Напомним, что при здоровом пародонте этот резерв составляет разницу между физиологическим порогом чувствительности пародонта к жевательному давлению и субпороговым давлением, развивающимися при дроблении пищи.

Восстановление гистофункциональных корреляций в тканях пародонта, устранение патологической подвижности, устранение разрушающего действия функции жевания и нормализация самой функции и, наконец, подключение к компенсаторному процессу неповрежденного или частично поврежденного пародонта других зубов с целью нормализации кровообращения и трофики тканей возможны только лишь с помощью ортопедических методов лечения.

|

Для лечения болезней пародонта в ортопедической стомато- |

|

логии разработаны специальные методы: |

1) избирательное при- |

|

|

шлифовывание; 2) временное шинирование; 3) ортодонтичес- |

|

|

кие приемы; 4) применение постоянных шинирующих аппара- |

|

|

тов и протезов; 5) непосредственное протезирование и шиниро- |

|

|

вание. |

|

I |

'Адаптация — процесс приспособления организма, биологической |

|

системы к изменившимся условиям функционирования. Компенсация — |

||

состояние полного или частичного возмещения функций поврежденных |

||

|

систем, органов, тканей организма за счет компенсаторных процессов |

|

|

и деятельности неповрежденных органов или их составных частей. |

|

|

12-3384 |

321 |