Kopeykin-Ortopedicheskaya_stomatologia

.pdf

При резорбции костной ткани дистрофический процесс ведет к увеличению степени деформации оставшихся участков пародонта и концентрации наибольшего напряжения в области края альвеолы при всех направлениях жевательной силы.

При резорбции стенок альвеол на половину длины напряжение увеличивается в среднем в 2—2,8 раза, а у зубов, имеющих наклон, — в 2,7—7 раз в зависимости от степени наклона.

Макро-, микроскопическое исследования костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в норме позволяют констатировать взаимосвязь строения этого участка челюсти с дифференцированной функцией функционально-ориентированных групп зубов. Именно характером и направлением действующих сил можно объяснить топографию компактного и губчатого вещества с преобладанием компактного слоя в вестибулярных и язычных стенках альвеол.

Тонкий слой внутренней компактной пластинки в области верхушки корня в сочетании с изогнутостью балок губчатого вещества, истончение компактного вещества у края альвеолы, наличие большого количества перфорационных отверстий на внутренней поверхности в пришеечных и приверхушечных зонах (рис. 153) и более интенсивный процесс физиологической перестройки в этих же участках топографически связаны с зонами наибольшего пространственного смещения зубов. Зонам повышенной функциональной нагрузки соответствует расположение оппозиционных линий склеивания, ритмичность костеобразователь-

Рис. 153. Продольный распил нижней челюсти (а) и рентгенограммы срезов зубочелюстных сегментов (б).

302

ного процесса в стенках альвеол. На вестибулооральных срезах выявлено преимущественное расположение в верхней трети длины стенок альвеол поперечно срезанных остеонов, в средней части к ним присоединяются продольно или косо срезанные остеоны (косые остеоны, по А. Л. Шабадашу и А. И. Дойникову). Количество продольных срезанных остеонов возрастает к приверхушечной зоне.

Отсутствие однонаправленности хода остеонов является доказательством сложного комплекса развивающихся деформаций этого участка челюсти в процессе разжевывания пищи. Наличие компактного строения вестибулярных и оральных стенок альвеол позволяет по-новому подойти к пониманию процессов патологической перестройки пародонта при пародонтите, так как процесс перестройки кости протекает по-разному в компактном и губчатом веществе. Гистологические исследования челюстей с явлением очагового пародонтита на фоне частичной адентии подтвердили взаимосвязь патологической перестройки с изменением условий функционирования тканей пародонта, зональным изменением кровообращения.

Отмечено видимое расширение ложа проникающих сосудов и диаметра каналов остеона (гаверсовых каналов), истончение и исчезновение внутренней кортикальной пластики, что превращает компактную костную ткань стенок альвеол в своеобразную «губчатую» кость (рис. 154). Спонгиотизация стенок альвеол у отдельных зубов, находящихся в измененных условиях, очевидно, является одним из характерных признаков функциональной патологической перестройки. Установленная картина перестройки компактного слоя путем частичного или полного рассасывания костного вещества остеонов аналогична описанной в общей патологии Т. П. Виноградовой (1971). Процесс перестройки различен на разных уровнях стенок альвеол. По верхнему краю стенки альвеолы образуется дефект костной пластинки, заполненный грануляционной тканью с остеокластами; сам край стенки представлен грубопучковой костью. Ниже — компактная кость с расширенными каналами остеонов, число которых уменьшается по направлению к основанию альвеолы. На внутренней поверхности стенок расширенных каналов определяются пазухи и участки гладкой резорбции. Одновременно в наружных слоях остеона имеется обычная пластиночная кость с тонкими, извилистыми линиями склеивания, что свидетельствует о проходивших процессах перестройки. В зоне наибольшей патологической перестройки каналы остеонов сливаются между собой, образуя большие полости, стенки которой имеют неровные контуры с участками гладкой резорбции. Расширенные просветы каналов соединены между собой костными мостиками. В нижележащих участках встречаются остеоны с сохраненным пластинчатым строением и интенсивно окрашенными ровными линиями склеивания, что свидетельствует о параллельно идущем костеобразовательном процессе.

ЗОВ

Рис. 154. Очаговый пародонтит.

а — спонгиотизация компактной костной ткани стенок альвеол вследствие расширения сосудистых каналов. Вид альвеол сверху; б — костные структуры стенок альвеол в зоне функциональной патологической перестройки. Микрофото. Х80.

Методом математического моделирования получены данные о пространственном смещении различных участков коронки и корня зубов под воздействием функциональной нагрузки, что дало возможность объяснить механизм вовлечения в процесс деформации стенок лунок зубов и реакцию тканей периодонта.

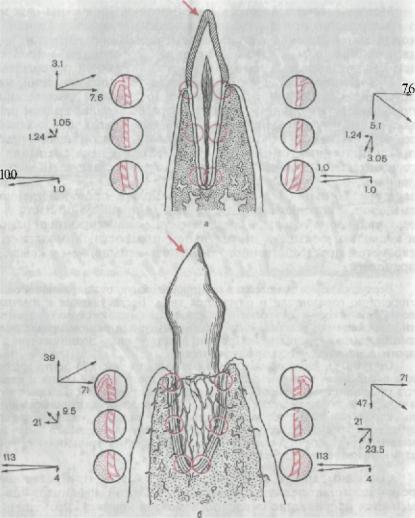

При действии субпороговых сил жевательного давления, направленных под углом, зуб совершает трехмерное вращательнопоступательное движение вокруг центра вращения, причем разные его участки перемещаются на различную величину с характерным и малым по отношению к ширине периодонтальнои щели пространственным смещением (рис. 155). У клыка смещение в горизонтальной плоскости верхушки корня составляет 10 мкм, у коронки — 19,3 мкм, у корня на уровне альвеолы — 7,6 мкм, на середине длины — 1,24 мкм. Для премоляра пространственное смещение у коронковой части меньше, в пришеечной части и у верхушки корня больше, в средней части — по горизонтали равны и несколько больше в вертикальной плоскости. У моляра все параметры пространственного смещения меньше, чем у клыка и премоляра.

Верхушка корня смещается в противоположную от направления силы сторону по горизонтали и опускается вниз. Вестибулярная и язычная поверхности корня на уровне края альвеолы смещаются по горизонтали в направлении действия силы с одновременным разнонаправленным смещением по вертикали: на стороне действия силы поднимаются, а с противоположной стороны опускаются.

Описанный характер смещения объясняется тем, что центр вращения расположен в верхнем отделе средней трети длины корня и сдвинут от длинной оси зубов в направлении действия силы. Его расположение, а также параметры смещения зуба зависят от соотношения длины коронки и корня, от угла приложенной силы, от наклона самого зуба, величины силы. Степень смещения корня определяется высоким модулем упругости при растяжении и сжатии, структурными особенностями волокон периодонта.

Согласно данным математического расчета, при резорбции резко возрастает величина пространственного смещения зубов и меняется направление смещения участков корня с перемещением центра вращения по направлению к верхушке корня. При резорбции II степени на уровне образовавшегося края альвеолы смещение корня по горизонтали увеличивается по сравнению с нормой в 57 раз, верхушки корня — в 11,3 раза (см. рис. 155, б).

Резорбция обусловливает увеличение степени деформации и изменение зон сжатия и растяжения тканей периодонта, а следовательно, и большее нарушение кровообращения в пародонте. Ухудшение кровообращения происходит за счет большей деформации в зоне вхождения зубной артерии и ее ветвления и в зонах повышенного давления на уровне края альвеолы.

Связочный аппарат корневого периодонта составлен из множества объемных структурных единиц — основных пучков кол-

305

Рис. 155. Пространственное смещение клыка нижней челюсти под действием жевательного давления при непораженном пародонте (а) и при резорбции стенок альвеол наполовину (б).

лагеновых волокон. Каждый основной пучок отделен от других пучков, расположенных радом, выше или ниже, сосудами, клеточными элементами и межклеточным веществом. Каждый из основных пучков состоит из расположенных на различных уровнях радиально и тангенциально ориентированных плотно упакованных волокнистых пучков. Эти плотные пучки соединены между собой от участка к участку фибриллярными анастомозами, име-

306

ющими различную направленность в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Характерным для ориентации волокон является образование ромбовидных пространств в плотных пучках при подходе их к цементу корня.

Анастомозы наблюдаются во всех группах зубов в зонах наибольшего смещения корня, т. е. в пришеечной и приверхушечной областям. Как плотные пучки, так и анастомозы не имеют перерыва по всей длине.

Длина основных пучков зависит от ширины периодонтальной щели и угла наклона коллагеновых волокон. Наименьшую длину имеют горизонтальные волокна маргинальной части, в месте сужения периодонтальной щели, и наибольшую — у верхушки корня. Таким образом, где большее смещение зуба, там длиннее волокно. Исключение составляют горизонтально расположенные волокна у края альвеолы на стороне растяжения. Эти участки периодонта считают зоной наибольшей физиологической деформации. При силе, действующей вдоль длинной оси зуба, корень равномерно смещается в глубь альвеолы. При этом все наклонно в вертикальной плоскости расположенные волокна подвергаются растяжению, причем большому — наиболее короткие, расположенные в зоне сужения периодонтальной щели.

Реакция волокон периодонта при растяжении состоит из двух фаз: первая фаза — выпрямление волокон и сближение сторон ромбовидных сплетений, вторая — растяжение волокон и деформация стенки альвеолы. Первая фаза обусловливает возможность физиологической подвижности зуба при незначительных силах давления, вторая — соответствует функциональной физиологической подвижности, возникающей в процессе жевательной нагрузки.

Функциональное назначение волокон периодонта — демп - ф и р о в а н и е 1 смещения корня зуба, амортизация давления на сосуды и передача этого давления на костную ткань.

Анастомозы следует отнести к резервным волокнам, подключающимся к демпфированию смещения при повышении сил жевательного давления. Немалую роль в уменьшении пространственного смещения зуба играют волокна, расположенные в зонах сдавления, так как они обладают высокими показателями прочности не только на растяжение, но и на сжатие.

Одновременно с деструкцией костной ткани при пародонтите отмечено нарушение волоконного аппарата периодонта на большем протяжении, чем участок резорбированной кости, что обусловливает образование периодонтального кармана различной глубины. На дне этого кармана и в нижележащих зонах выявлены участки с как бы отрезанными от кости коллагеновыми волокнами.

От слова «демпфер» — приспособление для уменьшения колебания, амортизация — смягчение действия толчков, ударов.

307

Проведенные исследования блоков, шлифов и срезов зубочелюстных сегментов подтвердили наличие единой циркуляторной системы пародонта, которая связана с аналогичной системой других сегментов. Установлены разветвленная сеть сосудов в компактном слое, наличие анастомозов между каналами остеонов, перфорирующими каналами, а также анастомозы между этими костными сосудами. Это не подтверждает мнение о концевом типе каналов остеонов.

В сосудистой системе пародонта выделено два типа сосудов — с эластичной стенкой и с жестким неэластичным ложем. Расположение сосудов периодонта между двумя твердыми телами, одно из которых подвижно при функциональных нагрузках, топографическая связь их с волокнами периодонта в сочетании с системой анастомозов позволило высказать мнение о наличии в пародонте дополнительной к физиологическим факторам регуляции сосудистого тонуса местно-действующего физического регуляторного фактора — изменяющегося трансмурального давления в периодонте. Отмечена зональность изменения трансмурального давления, обусловленная смещением корня зуба и развитием зон сжатия и растяжения.

При нагрузке, действующей вдоль оси зуба, форма реографической кривой изменяется: вершина кривой уплощается, на части из них, особенно при увеличении нагрузки, появляются плато или она становится аркообразной. Дикротическая инцизура незначительно сглаживается. Длительность существования избыточного объема крови в исследуемой области удлиняется тем больше, чем больше нагрузка. Одновременно с удлинением времени анакроты отмечается и пропорциональное увеличение реографического индекса (РИ), изменение которого относительно фоновых величин статистически недостоверно при нагрузке в 1 кг (0,4 % ) , при нагрузке в 2 кг возрастает на 5,8 %. Сопоставление двух показателей притока крови позволяет говорить, что процесс раскрытия просветов сосудов при нагрузке вдоль оси зубов более продолжителен вследствие равномерного, но малого по величине роста тканевого давления под влиянием сместившегося корня зуба. Смещение корня зуба является сдерживающим фактором раскрытия сосудов. При этом избыточный объем крови, поступающий в пародонт, при каждом сердечном сокращении увеличивает давление в сосудистом русле и подключает к действию нефункционирующие сосуды. Раскрытие нефункционирующих сосудов создает условия для усиления кровенаполнения по сравнению с фоновыми данными. Этому не противоречит и увеличение РИ при увеличении субпороговой нагрузки.

Установлено достоверное увеличение амплитуды дикротической волны (на 18,6 % при нагрузке 1 кг и на 27,4 % при нагрузке 2 кг) с одновременным ростом дикротического индекса (на 16,1 и 21,6 % соответственно нагрузке) и диастолического индекса (11 и 14,8 %).

Снятие давления с зуба ведет к постепенному, до 3 мин, восстановлению кровотока в пародонте. Наиболее быстро восстанавливается длительность анакротической и катакротической части волны. В сочетании с увеличением РИ (10 %) это свидетельствует об улучшении притока крови к пародонту. Усиление притока с одновременным сохране-

308

нием затрудненного оттока свидетельствует о расширении сосудов, развитии реактивной гиперемии (рис. 156).

Под действием жевательного давления, направленного под углом к длинной оси зуба, уменьшается амплитуда реоволны. Длительность анакротической фазы РПГ уменьшается с одновременным снижением реографического индекса. Анакротическая фаза в сравнении с фоном укорочена. Наиболее значительно при этом виде нагрузки изменяются показатели оттока. Величина дикротической волны достоверно снижена по сравнению с фоном, уменьшается величина амплитуды дикротической вырезки на 28,2 % при 2 кг нгагрузки, диастолический индекс на 22,3% и дикротический индекс на 17,5 %.

Снижение показателей как анакротической, так и катакротической фаз РПГ свидетельствует об уменьшении притока крови и о снижении сопротивления оттока, увеличении скорости притока и оттока, т. е. о значительном уменьшении кровенаполнения пародонта, нарушении нутритивной функции в момент нагрузки на зуб. Не исключено, что в

данной ситуации происходит раскрытие |

артериовенозных анастомозов |

и из-за смещения ветвей зубной артерии, |

ее частичного пережатия кровь |

обходит капиллярное русло периодонта. Установление изменений показателей РПГ под функциональной нагрузкой может быть объяснено взаимосвязью смещения корня зуба и волокон пародонта с сосудистой системой периодонта, зональным изменением трасмурального давления.

Взонах сдавления периодонта значительно уменьшаются кровенаполнение и степень раскрытия сосудов, скорость кровотока в не полностью пережатых сосудах увеличивается. В костных сосудах создается сверхсистолическое давление. За местом пережатия давление, наоборот, уменьшается. Смещение верхушки зуба сдавливает на стороне, противоположной направлению силы, продольные артерии периодонта и тем самым ухудшает поступление крови по этим сосудам и в зону растяжения пришеечной области.

Взоне растяжения приверхушечной области объем притекающей крови увеличивается. За счет уменьшения экстравазального давления в этой зоне периодонта поступающий объем крови сильнее растягивает стенку магистральных сосудов и их анастомозов, усиливается поступление крови и из внутрикостных сосудов.

После снятия однократной нагрузки последующее восстановление кровотока сопровождается «симптомами» реактивной гиперемии. При этом происходит расширение сосудов сопротивления и увеличение объека притекающей крови, о чем свидетельствует увеличение реографического индекса и индекса растяжения сосудистой стенки. На фоне усиления притока крови нарастание катакротической фазы и амплитуды инцинзуры и дикротической волны свидетельствует о затруднении оттока. Возвращение к исходным данным ПТС и достоверное увеличение показателя ИРСС отражают снижение прекапиллярного сопротивления, значительное раскрытие просвета сосудов, что может способствовать отеку.

Сопоставление сосудистых реакций на действие двух видов жевательной нагрузки свидетельствует о больших нарушениях трофических функций в момент воздействия нагрузок под углом. Развившаяся впоследствии гиперемия также наиболее выражена в пародонте зубов, которые были подвергнуты нагрузкам, направленным под углом.

При многократном нагружении или увеличении времени действия нагрузки период анакроты имеет тенденцию к увеличению (рис. 157). В то же время длительность катакротической фазы вначале нарастает и до-

309

Рис. 156. Динамика реопародонтограммы здорового пародонта под действием осевой (а) и угловой (б) нагрузки.

Рис. 157. Реопародонтограммы здорового пародонта при длительной нагрузке. Объяснение в тексте.

стигает максимума к 3-й минуте, а затем отмечается резкое уменьшение. Таким образом, объем поступающей крови в нагруженный пародонт значительно снижен. Амплитудные показатели имеют четкую тенденцию к снижению к концу 1-й минуты с незначительным колебанием в области этого низкого уровня на протяжении 5 мин. Оставаясь на сниженном уровне, показатели РИ начинают медленно восстанавливать-

. ся. Увеличение периода анакроты в сочетании с резким падением РИ и времени катакроты свидетельствует о механическом препятствии кровотоку в сочетании с активным сужением сосудов. Этот вывод подтвержден и показателями ИТС и ИРСС. Наиболее резкое снижение этих пока-

зателей по сравнению с длительностью нагрузки |

в 10 с свидетельствует |

в пользу нарастания как экстравазального, так и |

интервазального давле- |

ния в тканях пародонта. Весьма вероятно повышение тканевого давления ведет к подключению артериовенозных анастомозов вне зоны деформаций, что и обусловливает еще меньшее поступление крови в периодонт.

Снижение величины дикротической волны в первые 5 мин свидетельствует также о повышении тонуса сосудов и увеличении степени периферического сопротивления и скорости оттока. Отмеченное повышение дикротической волны в период с 5-й по 8-ю минуту свидетельствует в пользу начинающейся вазодилатации. В этот период начинает восстанавливаться и показатель РИ.

Весьма важно в |

этот момент несомненно длительное поддержание |

| высокого давления |

во внутрикостных сосудах, которые имеют допол- |

: нительные по сравнению с периодонтом источники доставки крови, и ; с каждым сердечным сокращением давление в них увеличивается, увеличивается давление на стенки каналов остеона и фолькманновских каналов и нарушается кровоток в них. Эти два фактора ведут к нарушениям трофики костной ткани и могут являться началом функциональной патологической перестройки (см. рис. 152).

Опираясь на полученные данные о гистофункциональных корреляциях зубов и окружающих их тканей при действии сил жевательного давления, в сопоставлении с данными об измене-

• нии кровообращения при различных нагрузках выдвинута гипотеза о сосудисто-биомеханических основах развития дистрофического процесса в тканях пародонта (В. Н. Копейкин).

Одной из причин развития дистрофического процесса в пародонте могут являться однотипные субпороговые функциональ- 1 ные нагрузки, обусловливающие периодические первичные нарушения кровотока и транспортного обеспечения трофики тканей в условиях механического воздействия на сосуды смещенного корня и зонального изменения трансмурального давления с последующим нарушением вазомоторных реакций и развитием гиперемии. Сочетание этих факторов с повышенным давлением во внутрикостных сосудах и деформацией костной ткани ведет к изменению процессов обновления костных структур. Согласно нашим представлениям, развитие дистрофического процесса может быть представлено в виде следующей схемы: однотипная, учащенная и растянутая во времени нагрузка зубов —>• однотипное пространственное смещение корня зуба и деформация тканей периодонта и стенок альвеол -* зональное изменение транс-

311