Методическое пособие 759

.pdfЛингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

современного литературного процесса, чувствовал себя трагически отставшим от текущей жизни. Единственное, что мог делать Федор Михайлович – это внимательно слушать и запоминать используемые арестантами меткие выражения, поговорки, народные присказки. Позже многие из них войдут в текст «Записок». В письме другу А.Н. Майкову из Семипалатинска в 1856 году Ф.М. Достоевский рассказывает о сборе материала для будущей книги: «В часы, когда мне нечего делать, я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания на каторге, что было полюбопытнее» [3; с. 207].

Осенью 1859-го года задуманное произведение обретает всѐ более определенный облик. Печатать «Записки…» Ф.М. Достоевский начал уже после своего возвращения в Петербург. Первые четыре главы появились в политической, общественной и литературной газете «Русский мир», в номерах за сентябрь 1860-го и январь 1861-го года. Однако затем публикация текста была приостановлена цензурой. Картины острожной жизни, написанные Достоевским, к его собственному удивлению, показались цензорам недостаточно мрачными, в них они узрели возможный соблазн «для преступников, которые удерживаются от преступлений лишь ―строгостью наказаний‖» [11]. Цензоры настаивали на внесении изменений, в результате писатель добавил небольшой пояснительный текст, который собирался включить в «Записки». По итогу это дополнение так и не было внесено в повесть, так как в дальнейшем запрет цензуры на печать все же был снят, а публикация «Мертвого дома» была возобновлена в журнале «Время», основанном братьями Достоевскими.

По мнению А.С. Долинина, упомянутое дополнение закономерно не попало в произведение, так как не вписывалось в его композицию. В.Я. Кирпотин также посчитал отрывок всего лишь случайным добавлением, написанным под влиянием внешних обстоятельств. Тем не менее, отрывок интересен тем, что в нем развивается и доходит до своей кульминации ключевая для «Записок…» идея свободы-несвободы. Здесь автор возражает сам себе от лица стороннего наблюдателя, возможно, «благонамеренного и доброго», но недалекого – такого, которому жизнь каторжника в произведении могла показаться незаслуженно благополучной. «Да боже мой! – скажет такой наблюдатель, – посмотрите на них: ведь иной из них (кто этого не знает?) хлеба настоящего никогда не ел, да и не знает, каким его хлебом кормят, его – каналью, разбойника! Смотрите на него: как он глядит, как он ходит! Да он в ус никому не дует, даром, что в кандалах! Вот, – трубку курит; а это еще что? Карты!!!

Ба, пьяный человек! Так он в каторге-то может вино пить? Хорошо наказание!!!» [12; c. 103]. Далее, отвечая на обвинения подобного обывателя в недостаточной строгости наказания и аргументируя собственную позицию по этому вопросу, Достоевский создает образ «рая на земле» – роскошного дворца с садами и райскими птицами, обнесенного забором. Описание богатств нарочито преувеличено и восхищает своим великолепием. Однако никакая роскошь не спасет от желания покинуть это райское место, если строгим правилом проживания в нем будет обрыв связей с внешним миром и отсутствие возможности передвижений. Острожнику будет ненавистен даже дворец, если его обнести забором. Ведь главное наказание для человека заключается в невозможности жить по своей воле, в потере самостоятельности.

Стоит отметить, что дополнение к повести позже получило своеобразное развитие в «Записках из подполья», где появился образ хрустального дворца – пугающий образ узаконенной несвободы. Иронизируя над фантастическими представлениями о будущем идеальном обществе, в котором не будет «ни поступков, ни приключений», «ни воли, ни каприза» [13; с. 469], Парадоксалист высказывает желчное раздражение по поводу излишне упорядоченного существования и внешней нерушимости дворца, противной самой природе человека – иррациональной, неблагодарной, желающей поступать в соответствии с собственными законами. Рассуждения антигероя о человеческом своеволии и проявлении своего «я» любыми средствами отчасти сродни внутренним порывам мятежной арестантской души.

«Записки из Мертвого дома» при жизни писателя трижды издавались отдельной книгой: в 1862-м, 1865-м и в 1875-м годах. Актуальность тематики произведения при еѐ первой же публикации дополнительно подчеркнул тот факт, что 29 сентября (11 октября) 1862 года императором Александром II были утверждены «Основные положения преобразования судебной части в России», заложившие фундамент для будущей демократизации судопроизводства в стране [14; с. 86]. Таким образом, имевшиеся судебные проблемы и тяготы тюремного содержания, многие из которых нашли своѐ отражение в «Записках…», были признаны на государственном уровне. Однако произведение захватывало внимание читателей не только социальной проблематикой, но и характерными персонажами, специфической речью, особой эстетикой. Лишь приступив к «каторжным мемуарам», автор предска-

380

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

зал их успех и «наикапитальнейший интерес» у читающей публики, мотивировав это тем, что в его книге читатель обнаружит «и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком, и (…) изображение личностей, никогда не слыханных в литературе»

[3; с. 349].

Действительно, читатели и литературные критики высоко оценили текст. На книгу откликнулся Д.И. Писарев в статье «Погибшие и погибающие», А.И. Герцен – в обзоре «Новая фаза в русской литературе». Последний сравнил изображение писателем каторжников с фресками Буонаротти, добавив, что «Достоевский написал страшную книгу, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад» [15; с. 219].

Современные читатели и исследователи также отмечают силу эмоционального воздействия первой в истории русской литературы лагерной книги, которая во многих отношениях остается актуальной и сегодня, ведь в ней рассматриваются вечные темы преступления и наказания, вины и прощения, а также ставится важнейший вопрос о границах человеческой свободы. Помимо самостоятельного интереса, повесть является кладезем мотивов и образов для позднейшего творчества Ф.М. Достоевского, что дополнительно подчеркивает еѐ значимость.

Библиографический список

1.Малова Ю.В. Становление и развитие «лагерной прозы» в русской литературе XIX – XX веков (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук). Саранск, 2003. 236 с.

2.Гусева Е.В. Художественное осмысление свободы личности в творчестве Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова (на примере произведений «Записки из Мертвого дома» и «Остров Сахалин») // Вопросы филологии. 2013, № 1 (43). С. 75 – 80.

3.Достоевский Ф.М. Письма 1832 – 1850 гг. // Полное собрание сочинений в 30 томах. Том 28. Книга Первая. Л. Наука, 1985. 552 с.

4.Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М.: Академический проект, 2019. 560 с.

5.Кирпотин В.Я. Записки из Мертвого дома // Достоевский в 60-е годы. М.: Изд-во Академии наук

СССР. 1959. 560 с.

6.Сухих И. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб: Азбука-Аттикус, 2018. 544 с.

7.Недзвецкий В.А. Запрет на личность (Тюремная антиутопия Ф.М. Достоевского) // Литература, № 32.

1997. |

Электронный |

ресурс. |

|

URL: |

https://vuzdoc.ru/113065/literatura/zapret_lichnost_tyuremnaya_antiutopiya_fmdostoevskogo |

(дата |

обращения: |

||

10.04.2021) |

|

|

|

|

8.Достоевский Ф.М. «Записки из Мертвого дома»: Антология жизни и творчества. [Электронный ресурс] URL: https://fedordostoevsky.ru/works/lifetime/dhouse/ (дата обращения: 10.04.21)

9.Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. – М.: Художественная литература, 1972. 575 с.

10.Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома» // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1974. С. 135 – 146.

11.Кодан С.В. «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского как документально-художественный источник изучения истории государства и права // Genesis: исторические исследования. – 2014. – № 4. С. 120 –

140.

12.Туниманов В.А. Творчество Достоевского 1854 – 1862 гг. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1980.

294 с.

13.Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 4. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1989.

782 с.

14.Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т. 1. – М.: 1914 - 1916. 623 с.

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.shpl.ru/nodes/10889#mode/inspect/page/116/zoom/4 (дата обращения: 10.04.21)

15. Герцен А.И. Новая фаза в русской литературе // Собрание сочинений в 30-ти томах. Том 18: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1864 – 1865 гг. М.: Академия наук СССР, 1959. 751 с. [Электронный ресурс].

URL: http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_1864_01_novaya_faza.shtml (дата обращения: 10.04.2021).

References

1. Malova Yu.V. Formation and development of "camp prose" in Russian literature of the XIX-XX centuries (dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences). Saransk, 2003. 236 p.

381

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

2.Guseva E.V. Artistic understanding of personality freedom in the works by F.M. Dostoevsky and A.P. Chekhov (on the example of ―Notes from the Dead House‖ and ―Sakhalin Island‖). 2013, No. 1 (43). pp. 75-80.

3.Dostoevsky F.M. Letters of 1832-1850 / / Complete collection of works in 30 volumes. Volume 28. Book One. L. Nauka, 1985. 552 p.

4.Berdyaev N.A. Dostoevsky's Worldview. M.: Academic Project, 2019. 560 p.

5.Kirpotin V.Ya. Notes from the Dead House // Dostoevsky in the 60-s. M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. 1959. 560 p.

6.Sukhoi I. Structure and meaning: The theory of literature for all. St. Petersburg: Azbuka-Atticus, 2018. 544 p.

7.Nedzvetskiy V.A. Prohibition of personality (Prison dystopia of F.M. Dostoevsky) / / Literature, No. 32. 1997.

Electronic resource. URL: https://vuzdoc.ru/113065/literatura/zapret_lichnost_tyuremnaya_antiutopiya_fmdostoevskogo

(accessed: 10.04.2021)

8.Dostoevsky F. M. ―Notes from the Dead House‖: An anthology of life and creativity. [Electronic resource]

URL: https://fedordostoevsky.ru/works/lifetime/dhouse (accessed 10.04.21)

9.Nadezhdin N.I. Literary criticism. Aesthetics. M.: Fiction, 1972. 575 p.

10.Karlova T.S. The structural significance of the image of the ―Dead House‖ // Dostoevsky. Materials and research. L.: Nauka, 1974. P. 135 – 146.

11.Kodan S.V. ―Notes from the Dead House‖ by F. M. Dostoevsky as a documentary and artistic source for studying the history of state and law // Genesis: historical studies. – 2014. № 4. – Pp. 120 – 140.

12.Tunimanov V.A. Dostoevsky's creativity works 1854 – 1862. L.: Nauka, 1980. 294 p.

13.Dostoevsky F.M. Collected works in 15 volumes. Vol. 4. L.: Nauka, 1989. 782 p.

14.Gessen I.V. Russian History of the Advocacy. Vol. 1. M. 1914 – 1916. 623 p.

[Electronic resource]. URL: http://elib.shpl.ru/nodes/10889#mode/inspect/page/116/zoom/4 |

(accessed: |

10.04.21) |

|

15. Herzen A.I. New phase in Russian literature. // Collected works in 30 volumes. Volume 18: Articles from the ―Bell‖ and other works of 1864 – 1865. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1959. 751 p. [Electronic resource]. URL: http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_1864_01_novaya_faza.shtml (accessed 10.04.2021).

382

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

THE WORLD THROUGH EYES OF THE YOUNG

УДК 070.1:316.62 |

|

Московский международный университет, |

Moscow International University, |

кандидат филологических наук, |

Departments of Advertising |

доцент кафедры рекламы |

and Public Relations, |

и связей с общественностью, |

PhD, Associate Professor |

Самойленко Н. С. |

Samoilenko N. S. |

Россия, г. Воронеж, |

Russia, Voronezh, |

e-mail: samoilenkons@gmail.com |

e-mail: samoilenkons@gmail.com |

Воронежский государственный |

Voronezh State Technical University |

технический университет |

|

студент направления «Журналистика» |

student of Journalism |

Белоусов Д. Ю. |

Belousov D. YU. |

Россия, г. Воронеж, |

Russia, Voronezh, |

e-mail: dima.2003.rus@yandex.ru |

e-mail: dima.2003.rus@yandex.ru |

студент направления «Журналистика» |

student of Journalism |

Карманов Е. М. |

Karmanov E. M. |

Россия, г. Воронеж, |

Russia, Voronezh, |

e-mail: karnabasis@gmail.com |

e-mail: karnabasis@gmail.com |

студент направления «Журналистика» |

student of Journalism |

Ненахова К. Д. |

Nenahova K. D. |

Россия, г. Воронеж, |

Russia, Voronezh, |

e-mail: tina.nenahova1@mail.ru |

e-mail: tina.nenahova1@mail.ru |

студент направления «Журналистика» |

student of Journalism |

Погодина Н. Б. |

Pogodina N. B. |

Россия, г. Воронеж, |

Russia, Voronezh, |

e-mail: nina.pogodina.0202@mail.ru |

e-mail: nina.pogodina.0202@mail.ru |

Н. С. Самойленко, Д. Ю. Белоусов, Е. М. Карманов, К. Д. Ненахова, Н. Б. Погодина

КВОПРОСУ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ

ВСОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Статья посвящена изучению креолизованных текстов как одной из форм передачи информации в ин- тернет-пространстве. В рамках данного исследования произведена попытка оценить их востребованность аудиторией в наиболее популярных социальных медиа в России в начале 2021 года. Выявляются функции, которые креолизованные тексты могут выполнять в социальных сетях. Определяются востребованные модели креолизованных текстов.

Ключевые слова: креолизованный текст, социальные медиа, социальные сети, новые медиа.

____________________________

N. ©Самойленко Н.С., Белоусов Д.Ю., Карманов Е.М., Ненахова К.Д., Погодина Н.Б., 2021

383

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

S. Samoilenko, D. YU. Belousov, E. M. Karmanov, K. D. Nenahova, N. B. Pogodina

ON THE QUESTION OF THE DEMAND FOR CREOLIZED TEXTS IN SOCIAL MEDIA

The article is devoted to the study of creolized texts as one of the forms of information transmission on the Internet. Within the framework of this study, an attempt was made to assess their relevance by the audience in the most popular social media in Russia at the beginning of 2021. The functions that creolized texts can perform in social networks are identified. The demanded models of creolized texts are determined.

Keywords: creolized text, social media, social network, new media.

Последние исследования позволяют однозначно утверждать, что интернет стоит на пороге того, чтобы стать основным каналом получения информации у россиян (на данный момент уступает по популярности только телевидению) [1]. Информация, распространяемая в цифровой среде, приобретает разнообразные мультимедийные формы, совмещая в себе визуальную, аудиальную и текстовую информацию. Правомерно утверждать, что как современная журналистика в частности, так и медиакоммуникации в целом перестают быть текстоцентричными.

Одной из популярных коммуникативных единиц в более не текстоцентричной дигитальной среде стали так называемые креолизованные тексты. «Креолизованные тексты – это тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [2; с. 180]. Распространенными примерами креолизованных текстов принято считать афиши, рекламные объявления, комиксы. В цифровой среде такого рода тексты имеют как схожие с аналоговой средой формы, так и оригинальные (мемы, демотиваторы и так далее) [3; с. 28-33].

В рамках данного исследования мы поставили задачу оценить востребованность интернетаудиторией креолизованных текстов в наиболее популярных социальных медиа в начале 2021 года. Три самые популярные социальные сети в соответствии с исследованием «Mediascope» в 2020 году – это ВКонтакте, Instagram и YouTube [4]. Также нами был рассмотрен TikTok как социальное медиа, наиболее быстро набирающее популярность за последние два года.

Дополнительно нами было проведено собственное исследование с целью выявить наиболее популярные социальные медиа в молодежной среде. Опрос проводился среди ста респондентов в возрасте от 16 до 35 лет. Было выявлено, что среди молодежной аудитории наиболее популярными социальными сетями являются Instagram и ВКонтакте. Среднее время, которое пользователи проводят на интернет-ресурсе, варьируется от 3 до 5 часов. Полученные в ходе опроса результаты коррелируют с результатами исследования «Mediascope» и дополняют его, позволяя сделать вывод, что, чем моложе аудитория, тем больше времени она проводит в социальных медиа.

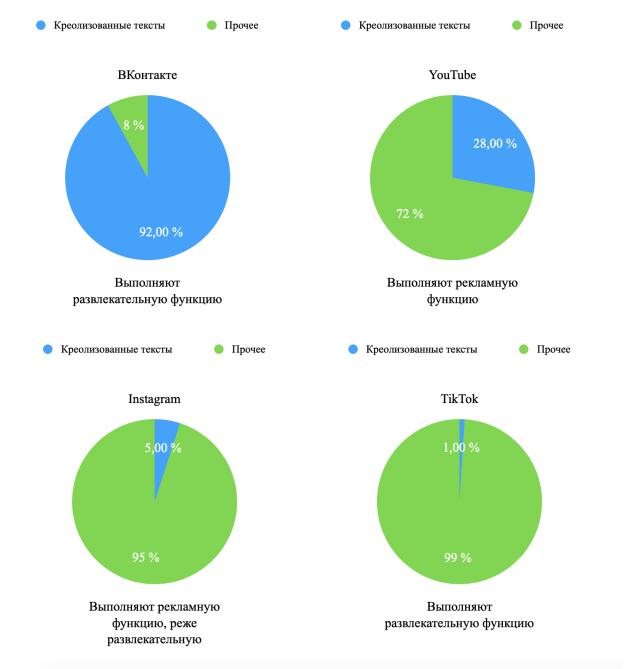

Нами были отобраны все публикации за январь и февраль 2021 года у трех наиболее востребованных блогеров («пабликов» ВКонтакте) в каждой вышеуказанной социальной сети с целью установить корреляцию между популярностью публикаций и использованием креолизованных текстов. В общей сложности было рассмотрено 5173 публикации. Дополнительно мы произвели попытку оценить, какую функцию выполняют креолизованные тексты в каждой из социальных сетей (в соответствии с функциями медиатекстов). Необходимо отметить, что публикации в социальных медиа зачастую представляют собой короткие видеоролики, которые сами по себе могут быть рассмотрены в качестве креолизованных текстов. В данной работе мы рассматривали публикации, содержащие только иконический способ креолизации, т. е. видеоролики без подписей не учитывались в результатах исследования.

ВКонтакте Ежедневная аудитория ВКонтакте составляет 42.4 млн человек, что делает данную социальную

сеть самой популярной в русскоязычном сегменте интернета. Основная аудитория — это пользователи в возрасте от 25 до 34 лет. Три самых популярных паблика в социальной сети ВКонтакте носят развлекательный характер. Мы уже обращали внимание на то, что рост популярности социальных медиа во многом обеспечивается распространением развлекательного контента, направленного на молодежную аудиторию [5; с. 160-164]. Креолизованные тексты развлекательного содержания принято называть «мемами», юмористический эффект в них достигается за счет тесного семантического взаимодействия вербальной и невербальной части. По результатам исследования 92% всех публика-

384

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

ций в данных пабликах относятся к креолизованным текстам. Креолизованные тексты выполняют жанрообразующую функцию для такого рода развлекательного контента.

YouTube

Социальная сеть YouTube предназначена для распространения видеороликов большей, по сравнению с другими новыми медиа, продолжительностью, которая может достигать нескольких часов (по сравнению с несколькими минутами в других социальных медиа). Ежедневно YouTube в России посещают 35.6 млн пользователей и проводят в среднем 51 минуту на ресурсе. Основную часть аудитории составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет. В качестве креолизованных текстов нами были рассмотрены так называемые «значки» – своеобразные афиши видеороликов, нажав на которые пользователь переходит на страницу для просмотра основного видеоролика. Креолизованные тексты используются на площадке YouTube в 28% случаев. В социальной сети Youtube креолизованные тексты выполняют рекламную функцию, на что указывает их сходство с такими видами креолизованных текстов, как афиши, рекламные баннеры и т. д. При этом корреляцию между использованием креолизованных текстов и популярностью видео установить не представляется возможным. Таким образом, инкорпорирование иконической креолизации является творческим выбором автора, и используются такие тексты в тех случаях, когда без вербальной информации автору через такую своеобразную афишу не удается донести содержание ролика своей аудитории.

Социальное медиа Instagram направлено на передачу визуальной информации. Большую часть публикаций составляют фотографии, реже – короткие видеоролики. Ежедневно в Instagram заходят 28.3 млн россиян. Большую часть аудитории составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет. По результатам исследования к креолизованным текстам можно отнести лишь 5% от общего числа публикаций. Большую часть использованных креолизованных текстов можно отнести к своеобразным афишам, рекламным плакатам. При этом популярность креолизованных публикаций ниже или равна популярности публикаций, презентующих исключительно визуальную информацию. Дополнительное исследование позволило выявить высокую востребованность публикаций, состоящих из коротких видеороликов, включающих в себя элементы иконической креолизации текстов (всевозможные подписи, наложенные поверх видеоряда).

ТикТок ТикТок оказался социальным медиа, быстро набирающим аудиторию в российском сегменте

интернета. Сегодня 6.3 млн человек пользуется ТикТок и проводит в среднем на ресурсе 27 минут. Большую часть аудитории (18.2%) составляют люди в возрасте от 12 до 24 лет. Данная социальная сеть направлена на распространение коротких видеороликов, большая часть которых носит развлекательный характер. Креолизованные тексты могут выступать составной частью данных роликов, т. е. вербальная информация в виде всевозможных подписей инкорпорируется в видеоряд, что позволяет «уместить» еще больше информации, несмотря на короткий хронометраж. Однако, проведенное исследование показывает, что лишь в 1.09% публикаций оказывается встроена иконическая вербальная информация. Более того, использование креолизованного контента никак не влияет на популярность. Сами публикации с использованием креолизованного контента оказываются схожими в большей степени с публикациями во ВКонтакте, где вербальная часть также используется, в первую очередь, для создания юмористического эффекта.

385

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

Представим полученные результаты исследования с помощью инфографики (Рис.):

Рис.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что креолизованные тексты нельзя назвать основной коммуникативной единицей в социальных медиа. Их распространенность и популярность варьируется от одной социальной сети к другой. Анализ активности пользователей (просмотры, лайки, репосты) не позволяет установить корреляцию между использованием иконической вербальной информации и популярностью конкретных публикаций в социальных медиа. В соответствии с классификацией Д.П. Чигаева большая часть выявленных креолизованных текстов относится к модели «вербальный текст = изображение», т. е. вербальные и изобразительные компоненты подбираются специально для взаимодействия друг с другом (например, для создания юмористического эффекта) [6; с. 20]. Креолизованные тексты выполняют уникальные функции в каждой из социальных сетей в зависимости от особенностей этих социальных медиа. В условиях трансформации медийных сообщений в современной дигитальной среде креолизованный текст является одним из возможных форматов передачи информации. Однако, новые медиа и новые социальные сети порождают все новые, более не текстоцентричные формы.

386

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

|

Библиографический список |

|

|

|

1. Левада-центр: |

«Российский |

медиаландшафт-2020». |

Режим |

доступа: |

https://www.levada.ru/2020/04/28/rossijskij-medialandshaft-2020 (дата обращения: 01.03.2021).

2.Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. 240 с.

3.Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. No 2 (20). C. 28–33.

4. Mediascope: |

«Интернет. |

Данные |

по |

аудитории». |

Режим |

доступа: |

https://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/ |

(дата обращения: 10.02.2021). |

|

||||

5.Самойленко Н. С., Кушнир К. И. Традиционные СМИ и новые медиа: развлекательный контент против оппозиционного // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2020. № 1(36). С. 160–

164.

6.Чигаев, Д. П. Способы креолизации современного рекламного текста : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Д. П. Чигаев ; Моск. пед. гос. ун–т. Москва, 2010. 24 с.

|

|

References |

|

|

1. Levada-centr: |

«Rossijskij |

medialandshaft-2020». |

Rezhim |

dostupa: |

https://www.levada.ru/2020/04/28/rossijskij-medialandshaft-2020 (data obrashcheniya: 01.03.2021).

2.Sorokin YU. A., Tarasov E. F. Kreolizovannye teksty i ih kommunikativnaya funkciya // optimizaciya rechevogo vozdejstviya. M.: Nauka, 1990. 240 s.

3.SHCHurina YU. V. Internet-memy kak fenomen internet-kommunikacii // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2013. No 2 (20). C. 28–33.

4.Mediascope: «Internet. Dannye po auditorii». Rezhim dostupa: https://mediascope.net/services/media/mediaaudience/internet/information/ (data obrashcheniya: 10.02.2021).

5.Samoilenko N. S., Kushnir K. I. Tradicionnye SMI i novye media: razvlekatel'nyj kontent protiv oppozicionnogo // Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki. 2020. No 1(36). S. 160–164.

6.CHigaev, D. P. Sposoby kreolizacii sovremennogo reklamnogo teksta : avtoref. diss. na soiskanie uchen. stepeni kand. filol. nauk : spec. 10.02.01 «Russkij yazyk» / D. P. CHigaev ; Mosk. ped. gos. un–t. Moskva, 2010. ‒ 24 s.

387

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

УДК 808.2:004.4‘414 (82:927) |

|

Воронежский государственный |

Voronezh Technical State University |

технический университет |

Architecture student |

студентка архитектурного факультета |

Al-Absi Ghadi Abdulwahab Abdulrab Ali |

Аль-Абси Гхади Абдулвахаб Абдулраб Али |

Yemen, Taiz, +79009478166 |

Йемен ,г .Тайз, +79009478166 |

e-mail: alabsighadi@gmail.com |

e-mail: alabsighadi@gmail.com |

|

Аль-Абси Гхади Абдулвахаб Абдулраб Али

СОБАКА КАК СИМВОЛ В АРАБСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ

В статье дается сопоставительный анализ устойчивых выражений (пословиц, поговорок, фразеологизмов) арабского и русского языков, содержащих зооним «собака», который позволяет сделать вывод о близости менталитета двух народов, об их приверженности одним и тем же нравственным ценностям.

Ключевые слова: фразеологизм, собака, символическое значение, культурные традиции.

Al-Absi Ghadi Abdulwahab Abdulrab Ali

DOG AS A SYMBOL IN ARABIC AND RUSSIAN CULTURES

The article provides a comparative analysis of stable expressions (proverbs, sayings, phraseological units) of the Arabic and Russian languages containing the zoonym "dog", which allows us to conclude the closeness of the mentality between the two peoples, about their adherence to the same moral values.

Key words: phraseological unit, dog, symbolic meaning, cultural traditions.

Язык не только средство общения, он зеркало национальной культуры, истории народа, его традиций и обычаев, материальных и духовных ценностей, которые накапливаются веками и передаются из поколения в поколение. Источником такой информации являются прежде всего пословицы, поговорки, фразеологизмы. Они сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни. Это устойчивые краткие устные изречения, содержащие обобщение, народную мудрость или выражение определѐнного чувства [1, с. 4-5]. Фразеологизмы, пословицы и поговорки занимают большое место в арабской и русской культуре. Сравнение их позволяет лучше понять чужую культуру, взглянуть на мир через призму чужого языка. Для сравнения мы взяли устойчивые выражения, содержащие зооним «собака». Полная выборка сделана из словарей [1, 2, 3, 4,

5, 6].

Собака или Пѐс – самое распространенное животное в нашей жизни, которое является для человека основным животным-компаньоном. Наши предки верили, что это животное может предсказывать будущее, потому что оно предчувствовало пожар, несчастье, смерть. Однако, как любой символ, образ собаки амбивалентен: имеет положительные и отрицательные характеристики.

Можно выделить несколько отрицательных символических значений этого образа.

Во-первых, собака – символ нечистоты, бедности, бесправия. Так, в исламе собака как символ нечистоты допустима только в качестве сторожа. В Библии собака также нечистое животное; собаками обычно называются лжеучителя, язычники, гонители веры. В Средние века псы — олицетворение неверных. Кроме того, собаки связывалась с нечистой силой, черный пес выступал символом дьявола [7, с. 396]. В арабском и русском фольклоре это животное тоже часто имеет негативное значение: собака – существо низшее. Слуги традиционно уподоблялись псам. Слово «пѐс» входит в состав русских ругательств. Таким образом, собака

– это символ бедности, неустроенности в жизни, низкого положения. Русские говорят о плохом, недостойном человеке: Собаке собачья смерть.Отголосок такого отношения к человеку низшего сословия остался в идиомах: каждая собака знает (каждый человек знает), ни одна собака не знает (никто не знает), людей как собак нерезаных (очень много).

____________________________

© Аль-Абси Гхади Абдулвахаб Абдулраб Али, 2021

388

Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве: материалы II международной научноу конференции

Арабские пословицы часто противопоставляют бедных и богатых:

У кого есть мясо, у того и много собак (ةسيثك بلاك محهنا سيثك دنع) – так говорят о богатом человеке, у ко-

торого всегда много слуг. Но слуги будут прислуживать до тех пор, пока ты их кормишь: Собака следует за тобой, когда ее гладишь (كعبتي كبهك عوج). Бедняк же бесправен: Бедняка даже на верблюде собака кусает

(ةهكنا وضعيو سيعبنا ىهع سيقفنا).

Во-вторых, собака – это символ жадности. Проголодался, как собака, – говорят русские. Русские пословицы осуждают жадность и скупость. Часто о богатом человеке говорят: Жадной собаке много надо или Как собака на сене: сама не ест и другим не дает. Так обычно говорят о скупом человеке, который накопил богатство, но живѐт, как бедный. Бедного человека или лишѐнного способностей предупреждали: Не суйся в волки с собачьим рылом.

Больше всего пословиц связано с осуждением таких качеств человека, как свирепость, агрессия, гнев.

Арабы говорят: И в золотом ошейнике собака остается собакой (ةىذ هم وتقوط ونو ةهك ةهكنا). Аналогичное значение имеет русская пословица: Бешеная собака и хозяина укусит. Значение данных пословиц сводится к тому, что злой человек никогда не задумывается о том, что может сделать плохо, причинить страдания другим людям. Поэтому с таким человеком лучше не иметь дела, лучше обходить его стороной. Не случай-

но русские говорят: Бешеному псу уступи; Не дразни собаку, она и не укусит; Злую собаку на короткой привязи держат. Последнее выражение говорится как напоминание о том, что злому человеку надо создавать такие условия, чтобы он не мог причинить зло другим людям. Таким образом, собака выступает как символ жадности, агрессивности.

Собака имеет еще одно символическое значение. Она символ болтливости, пустословия, скверносло-

вия, сплетен. Сравните: араб. Собака и лает (о болтливом человеке) (حبنيو ةهك); рус. Собака лает, ветер но-

сит (не стоит обращать внимания на чьи-либо слова, сказанные сгоряча, назло); Глупая собака громче лает (глупость человека особенно видна, когда он без достаточных знаний говорит, рассуждает о чѐм-либо).

Арабы говорят о человеке, который ругается, кричит, прикрывая этим свою слабость, беззащитность:

Лающая собака никогда не кусается ( ضعيلا حبني يرنا ةهكنا )

Русские в этом случае говорят: Не всякая собака кусает, которая лает, то есть внешне шумный человек может быть скромным, добрым. Есть еще одна русская пословица: На смелого собаки лают, а труса кусают, которая говорит о том, что слабый и трусливый человек никогда не нападет открыто на того, кто сильнее и смелее его.

О человеке, который обещает измениться к лучшему, но не выполняет свое обещание, его слова пу-

стые, арабы говорят: Хвост собаки никогда не выпрямится ( لدعتيام هسمع ةهكنا ميذ)

Однако образ собаки имеет и положительное значение, хотя положительная символика встречается значительно реже. В.Д. Осипов дает интересное объяснение происхождения слова [8, с. 249]. По его мнению, и русское (собака), и арабское (кальб) слова происходят от глагола «помогать», что не случайно, так как собака – первое прирученное человеком животное, которое помогало ему охотиться, пасти скот, охранять дом и т. д. Поэтому собака как символ помощника и друга встречается и в русском, и в арабском фольклоре.

Так, в русских пословицах собака может быть символом постоянства, опыта, мудрости, что приходит с годами. Русские говорят: И старую собаку не волком звать (то есть характер человека не меняется к старости); Старого пса к цепи не приучишь (то есть привычки человека складываются всю жизнь); Старый пѐс на ветер не лает (это значит, что старый человек становится мудрым, зря не пустословит).

Собака не кусает уши своего брата (ويخا نذا ضعيلا ةهكنا ), – говорят арабы о верности и дружбе. Русские подчѐркивают, что собака – это лучший друг-помощник в делах: Без собаки зайца не поймаешь.

Русские пословицы часто отражают некоторый жизненный опыт:

Свои собаки грызутся, чужая не приставай – так говорится, когда посторонний человек вмешивается в ссору близких людей и сам попадает из-за этого в неприятное положение;

И собака знает, что травой лечатся – советует народная медицина;

Хорошо псу и кошке – не надо ни обуви, ни одѐжки – так говорит бедный человек о жизни в холодном климате;

Нужен как собаке пятая нога – то есть совершенно не нужен;

Собаке (псу) под хвост – даром, напрасно; о бесполезной трате чего-либо; Жить как кошка с собакой – жить в постоянной ссоре; Собачья радость – колбаса самого низкого качества, дешѐвая;

(Иди) ко всем чертям собачьим – желание избавиться от кого-либо или от чего-либо.

389