- •Введение

- •1. Нервная система: общая характеристика

- •1.1. Центральная нервная система

- •1.2. Вегетативная нервная система

- •Сравнение симпатической системы с парасимпатической системой

- •Симпатическая и парасимпатическая системы: эффекты в организме

- •1.3. Нейроны

- •1.4. Синаптическая передача нервного импульса

- •Медиаторы в центральной и периферической

- •Пептиды в центральной и периферической

- •1.5. Холинергические синапсы

- •Никотиновые холинорецепторы

- •1.6. Адренергические синапсы

- •1.7. Дофаминергические синапсы

- •1.8. Серотонинергические синапсы

- •1.9. Гистаминовые синапсы

- •Гистаминовые рецепторы

- •1.10. Глутаматергические синапсы

- •Глутаматные ионотропные рецепторы

- •1.11. Гамк-ергические синапсы

- •1.12. Глицинергические синапсы

- •1.13. Принцип Дейла

- •1.14. Электрический синапс

- •2. Нейромедиаторы

- •2.2. Глицин

- •Свойства глицина

- •Получение

- •Биологическая роль

- •2.3. Глутаминовая кислота

- •Свойства глутаминовой кислоты

- •Патологии, связанные с глутаматом

- •Содержание глутамата в пище

- •2.4. Адреналин

- •Характеристика адреналина:

- •Побочное действие

- •2.5. Норадреналин

- •Свойства норадреналина

- •2.6. Дофамин

- •Свойства дофамина

- •2.7. Серотонин

- •Свойства серотонина

- •2.8. Гистамин

- •Свойства гистамина

- •Характеристика гистаминовых рецепторов

- •2.9. Ацетилхолин

- •Свойства ацетилхолина

- •2.10. Аспарагиновая кислота

- •Свойства аспарагиновой кислоты

- •2.11. Анандамид

- •Свойства анандамида

- •2.12. Аденозинтрифосфат

- •Свойства аденозинтрифосфата

- •Ингибиторы окислительного фосфорилирования

- •Стадии цикла Кребса

- •2.12. Вазоактивный интестинальный пептид

- •2.13. Окситоцин

- •2.14. Таурин

- •Характеристика таурина

- •2.15. Триптамин

- •Характеристика триптамина

- •Производные триптамина

- •2.16. Эндоканнабиноиды

- •Основные типы каннабиноидов

- •Свойства n-ацетиласпартилглутамата

- •3. Сенсорные системы

- •Характеристика рецепторов

- •Рецепторы человека Рецепторы кожи

- •3.1. Зрительная сенсорная система

- •Количество неперекрестных и перекрестных волокон в зрительном нерве у ряда млекопитающих

- •3.2. Слуховая сенсорная система

- •3.3. Вкусовая сенсорная система

- •3.4. Соматосенсорная система

- •3.5. Обонятельная сенсорная система

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

1.11. Гамк-ергические синапсы

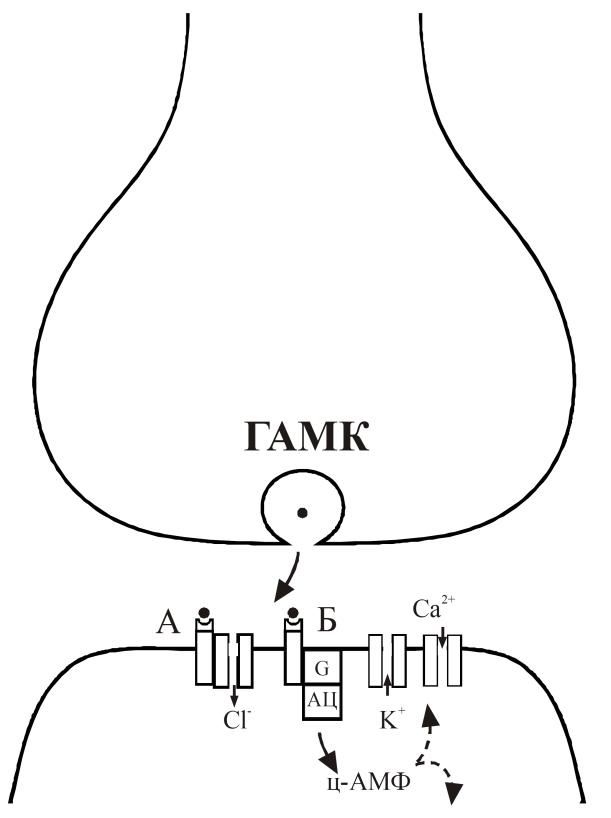

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) образуется из глутамина под действием фермента декарбоксилазы глутаминовой кислоты. После экзоцитоза ГАМК взаимодействует с рецепторами, которые делятся на два основных типа (табл. 14. рис. 30). ГАМКA – рецепторы непосредственно ассоциированы с С1-каналами, и результатом действия ГАМК является повышение проницаемости мембраны для хлора, который входит в клетку и приводит к гиперполяризации мембраны. ГАМКБ рецепторы связаны через систему G-белков и/или аденилатциклазы с К- и Са-каналами. После взаимодействия ГАМК захватывается обратно в пресинаптический нейрон или в клетки нейроглии.

Таблица 14

Рецепторы ГАМК

Название |

ГАМКА-рецептор |

ГАМКБ-рецептор |

Агонисты |

Изогувацин |

Баклофен |

Антагонисты |

Бикукуллин Габазин Флюмазенил |

Cаклофен 2-гидроксисаклофен |

Позитивные модуляторы |

Аллопрегнанолон Барбитураты Флюнитразепам Золпидем |

|

Негативные модуляторы |

Прегненалона сульфат DМСМ |

|

Механизмы действия медиатора |

Cl↑ |

ц-АМФ↓ Са(G)↓ K(G)↑ |

Примечание: G – G-белок, ц-АМФ – циклический аденозинмонофосфат.

Рис. 30. Молекулярные механизмы в ГАМК-ергических синапсах.

Экзоцитоз гамма-аминомасляной кислоты и взаимодействие с ГАМКА-рецептором приводит к повышению входа ионов Cl. Взаимодействие с ГАМКБ-рецептором приводит к повышению выхода ионов К и понижению входа ионов Са через систему вторичных посредников ц-АМФ

ГАМК-ергические интернейроны составляют основную массу нервных клеток мозга, выполняющих функцию торможения. Этот тормозной медиатор повсеместно сопровождает глутамат, прекращая его возбуждающее действие. Действие ГАМК необходимо, чтобы обеспечить адресность и точность команд, исходящих от нервной клетки. Дефицит ГАМК приведет к закономерному перевозбуждению нервной системы.

Однако не всегда ГАМК – ограничитель возбуждения. На ранних стадиях постнатального развития у крыс, обезьян (а, возможно, и у человека) ГАМК не способна оказать тормозное действие. Более того, ГАМК так же, как глютамат, оказывает деполяризующее, то есть возбуждающее действие на нейроны, снимая, в частности, тот самый магниевый блок НМДА-рецепторов, который препятствует входу ионов кальция в нейроны. В результате совместного действия глютамата и ГАМК возникают так называемые «гигантские деполяризующие потенциалы», которые, как считают, обеспечивают созревание синапсов между нервными клетками. Это связано с тем, что вход кальция в клетку в условиях деполяризации активирует синтез рецепторов и белков секреторного аппарата. После формирования основных синаптических контактов ГАМК приобретает свойства исключительно тормозного медиатора. Знание конкретных медиаторных механизмов формирования синаптических контактов с помощью активирующего действия глютамата и ГАМК может вооружить медиков подходами для целенаправленной коррекции этих процессов на ранних, возможно, даже внутриутробных, этапах развития ЦНС.