учебник -5-575

.pdfГлава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики 405

прикусом. У больных старшего возраста перегрузка усугубляется потерей зубов, патологической стираемостью твердых тканей, снижением прикуса, поражением жевательных мышц и дисфункцией ви- сочно-нижнечелюстного сустава. Характерной особенностью течения функциональной травматической перегрузки пародонта является бессимптомность патологического процесса. Это связано с повреждением рецепторов периодонта и пульпы перегруженных зубов.

Второй особенностью первичной травматической окклюзии является ограниченность зоны поражения зубного ряда. Патологические изменения в тканях пародонта возникают только в области ограниченного числа зубов, которые перегружаются в центральной, передней или боковых окклюзиях. У остальных, не перегруженных зубов эти изменения не обнаруживаются.

Функциональная травматическая перегрузка пародонта отмечается также при потере многих зубов и патологической стираемости твердых тканей. При дефектах зубных рядов оставшиеся зубы вынуждены воспринимать дополнительную нагрузку, которая в определенных условиях становится чрезмерной. Кроме того, при этом наблюдается перемещение оставшихся зубов в сторону дефекта или зубоадьвеолярное удлинение в области зубов, лишенных антагонистов. Такое перемещение обычно сопровождается наклоном зубов в одну или другую сторону, что в свою очередь приводит к наиболее пагубной горизонтальной перегрузке их в разных фазах артикуляции.

В возникновении и течении патологических процессов в тканях пародонта большую роль играют парафункции. К ним относятся бруксизм, прикусывание и сосание языка, втягивание между зубными рядами слизистой оболочки губ, щек, прокладывание языка между зубами, надавливание языком на передние зубы. Бруксизм проявляется сильным сжатием зубных рядов или своеобразными «скрежещущими» движениями нижней челюсти. При таком сжатии зубов неизбежно происходит перегрузка пародонта, приводящая к воспалительным и дистрофическим изменениям в его тканях. Впервые на это указал Karoly E. (1902), поэтому в специальной литературе бруксизм часто называют феноменом Кароли.

У больных, страдающих бруксизмом, отмечается тонический рефлекс жевательных мышц, который проявляется увеличением их возбудимости под влиянием различных раздражителей. В результате этого жевательные мышцы почти не выходят из состояния напряжения, а зубные ряды большую часть времени находятся в сомкнутом состоянии, вызывая перегрузку пародонта чрезмерной по величине и необычной по продолжительности действия окклюзионной нагрузкой. Нарушение функции мыши при бруксизме, кроме перегрузки и патологических изменений в тканях пародонта, нередко

приводит к дисфункции височно-нижнечелюстных суставов.

Травматическая перегрузка зубов и заболевания пародонта могут быть обусловлены и другими видами парафункции жевательной и мимической мускулатуры. Так, при давлении языком на оральную поверхность передних зубов они испытывают неблагоприятную боковую нагрузку. В результате перегрузки передних стенок лунок этих зубов и сдавления периодонта нарушаются кровообращение и трофика. Костная ткань лунок на участках давления подвергается рассасыванию, возникают костные карманы. К этому присоединяются воспалительные изменения десны. В конечном счете зубы приобретают патологическую подвижность и отклоняются в вестибулярную сторону, между ними образуются тремы. При таком (наклонном) положении передних зубов к пагубному действию парафункции присоединяется и окклюзионная перегрузка, которая приводит к увеличению подвижности и потере этих зубов. Парафункция жевательных и мимических мышц может возникнуть в связи со смещениями нижней челюсти при аномалиях прикуса или после потери зубов, а также в случае неправильного протезирования.

Таким образом, первичная травматическая перегрузка здорового пародонта может возникнуть вследствие чрезмерной по величине, ненормальной по направлению и продолжительности действия оккдюзионной функциональной нагрузки и парафункции жевательных, мимических мышц и языка. Чаще перегрузка обусловлена одновременным действием нескольких причин.

Травматическая окклюзия при заболеваниях пародонта (пародонтит, пародонтоз и др.) возникает в результате ослабления тканей пародонта. При этих условиях даже обычная нагрузка при жевании превышает толерантность окружающих зуб тканей

ипревращается в травмирующий фактор,

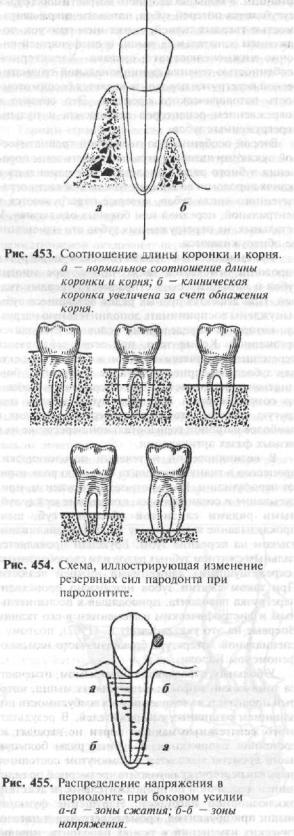

Воснове патогенеза вторичной травматической окклюзии лежат патологические изменения в тканях пародонта. Как известно, при этом в опорных тканях зубов на протяжении всего зубного ряда развиваются дегенеративные и воспалительные процессы, которые сопровождаются резорбцией костной ткани альвеолярного отростка, гингивитом, разрушением периодонта с образованием кармана, гноетечением из него. Резорбция костной ткани лунок приводит к нарушению нормальных биологических закономерностей строения и функции пародонта. С этого момента происходит коренное изменение силовых (биомеханических) взаимоотношений между зубами и окружающими их тканями. В результате резорбции альвеол нарушается нормальное соотношение вне- и внутриальвеолярной частей зуба (рис. 453—455). Обнажается шейка

иувеличивается внеальвеолярная часть зуба (наружный рычаг).

Как известно, с биомеханической точки зрения.

406 Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики

зуб рассматривается как рычаг первого рода с точкой опоры, расположенной в средней трети корня. Плечом нагрузки во время жевания и глотания является внеальвсолярная часть его. При нормальном соотношении коронки и корня последний получаст нагрузку, не выходящую за пределы адекватной. По мере атрофии альвеолы наружный рычаг увеличивается, а в связи с этим возрастает давление на оставшийся периодонт, вызывая его функциональную перегрузку.

Таким образом, изменение соотношения вне- и внутриальвеолярной части зуба является одним из патогенетических механизмов в развитии травматической окклюзии.

Это легко понять наследующем примере. Длина коронки и корня у верхнего резца относятся как 1:1,3. При атрофии альвеолы на 1/3 ее высоты длина внеальвеолярной части зуба увеличивается, а внутриальвеолярной, наоборот, уменьшается. В этом случае длина клинической коронки относится к длине внутриальвеолярной части зуба как 1,7:1.

Удлинение внешнего рычага особенно опасно для пародонта при боковых усилиях. Это демонстративно представлено на схеме (рис. 455). При любом боковом усилии растягивается только часть волокон перидонта (зоны б-б), другая часть (зоны а — а) оказывается сдавленной. При увеличении внеальвеолярной части зуба сила натяжения (зона б — б) и сила сдавления (зоны а — а) резко возрастают, далеко переходя за границу нормы.

Деструкция тканой пародонта значительно снижает их выносливость к действию вертикальной и особенно направленной под углом к длинной оси зуба нагрузке, снижает уровень адаптации и компенсации. Адаптация при пародонтите проявляется уменьшением чувствительности к постоянному действию раздражителей, извращению реакций. За счет этого, а также снижения компенсаторной реакции снижается резерв выносливости к функциональным нагрузкам (рис. 454).

Таким образом, резорбция костной ткани альвеолярного отростка, разрушение периодонта, увеличение внеальвеолярной части зубов, патологическая подвижность и перемещения зубов, потеря межзубных контактов и единства зубного ряда являются патологическими механизмами в развитии вторичной травматической окклюзии. Возникая последовательно и закономерно, они неизбежно приводят к функциональной травматической перегрузке зубов, которая в свою очередь усугубляет течение патологического процесса и способствует разрушению тканей пародонта. Следовательно, на этом замыкается порочный круг (circulus vitiosus), в котором дистрофически-воепалительные изменения в пародонте приводят к функциональной травматической перегрузке, усугубляющей и ускоряющей его разрушение.

Клиническая картина вторичной травматической окклюзии многообразна и зависит от возраста

Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики 407

больного, формы основного заболевания (пародонтоз, пародонтит), его тяжести и стадии развития, наличия дефектов зубных рядов, аномалий прикуса или положения зубов, патологической стираемости и других травматических факторов.

Травматическую окклюзию, возникающую при пародонтозе и пародонтите вторично, следует отличать от первичной функциональной перегрузки пародонта, имеющей с ней большое внешнее клиническое сходство. Это необходимо потому, что лечение их совершенно различно: если при первичной травматической окклюзии достаточно ортопедического вмешательства, то при вторичной требуется комплексное терапевтическое (местное и общее), хирургическое и ортопедическое лечение.

Прогноз также различен. При первичной травматической окклюзии после устранения перегрузки зубов во всех тканях пародонта возникают репаративные процессы. В детском возрасте, когда еще не закончены рост и развитие зубочелюстной системы, возможно восстановление костной ткани лунок перегруженных зубов. У взрослых как при первичной, так и при вторичной травматической окклюзии можно рассчитывать лишь на стабилизацию патологического процесса, то есть прекращение дальнейшего разрушения тканей пародонта, в том числе костной ткани альвеолярного отростка.

При дифференциальной диагностике следует принимать во внимание распространенность патологического процесса. Для первичной травматической окклюзии характерна строгая локализация патологических изменений в области одного или нескольких зубов, испытывающих повышенную функциональную нагрузку под влиянием каких-либо травмирующих факторов (зубочелюстные аномалии, повышающие прикус коронка, пломба, мостовидный протез, потеря многих зубов, деформации зубных рядов и др.), которые легко выявляются при клиническом обследовании. В тканях пародонта остальных (неперегруженных) зубов этих изменений нет. При вторичной же травматической окклюзии первично поражается пародонт чаше в области всех зубов, хотя степень выраженности патологических изменений можстбыть различной на отдельных участках зубных рядов.

У больных, страдающих вторичной травматической окклюзией, как правило, наблюдается задержка стираемости бугров зубов, в то время как при первичной травматической окклюзии очень часто выявляются патологическая стираемостъ эмали и дентина, а также внедрение перегруженных зубов.

На рентгенограммах при первичной травматической окклюзии выявляется резорбция костной ткани альвеолярного отростка лишь в области перегруженных зубов, главным образом на стороне давления. Расширение периодентальной щели, как правило, также неравномерное. Оно больше выражено с какой-либо одной стороны соответственно направлению действующей силы. Для первичной

травматической окклюзии характерны очаги разрежения костной ткани в околоверхушечной области перегруженных зубов. При диффузном пародонтите резорбция костной ткани альвеолярного отростка в большей или меньшей степени выявляется на всем протяжении зубных рядов.

Значительные трудности возникают при дифференциальной диагностике сочетанных (комбинированных) форм перегрузки зубов, когда имеются признаки первичной и вторичной травматической окклюзии. В таких случаях выявление факторов, действующих на фоне заболевания пародонта, имеет решающее значение для постановки точного диагноза и составления плана комплексного лечения. Предполагаемая полиэтиологичность воспа- лительно-дистрофических процессов пародонта, отсутствие выявленных причин их развития не позволяют применить в настоящее время этиотропное лечение. В основном оно направлено на патогенетические звенья болезни.

Причины, вызывающие заболевание пародонта, многообразны, но во всех случаях на определенном этапе развития болезни возникают функциональная перегрузка опорного аппарата и травматическая окклюзия, которую невозможно устранить ни терапевтическими, ни хирургическими методами. В таких случаях только ортопедическое лечение может обеспечить положительный результат в общем комплексе терапии.

Задачи ортопедического лечения. Чтобы уменьшить функциональную перегрузку и облегчить пародонту выполнение его функции, необходимо: 1) вернуть зубному ряду утраченное единство и превратить в неразрывное целое; 2) правильно распределить жевательное давление, разгрузив зубы с пораженным пародонтом за счет менее пораженных; 3) предохранить зубы от травмирующего действия горизонтальной перегрузки; 4) при частичной потере зубов, кроме того, необходимо протезирование, в том числе непосредственное.

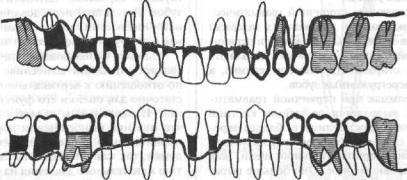

Для планирования и проведения лечения необходим тщательный учет клинических и рентгенологических данных, на основе которых устанавливается состояние десен, изменения в кости, место и глубина карманов, патологическая подвижность зубов. Результаты исследований можно записать в истории болезни с использованием паро дон то граммы или другой графической записи (рис. 456).

Однако использование пародонтограммы позволяет учитывать выносливость пародонта лишь по отношению к вертикальной нагрузке, что недостаточно для оценки его функционального состояния. Неправильным является и положение о том, что падение выносливости пародонта прямо пропорционально степени атрофии костной стенки лунки, так как способность пародонта к восприятию жевательного давления на разных уровнях корня неодинаковая (Е. И. Гаврилов и др., 1968). Согласно точке зрения последнего, критерием от-

4 0 8 Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики

сутствия резервных сил у периодонта является появление первых признаков патологической подвижности зуба. Подвижность зуба — важный фактор в определении состояния его опорного аппарата, но не решающий. Подвижность зуба не может быть полным основанием для его удаления, так как и устойчивость зуба не всегда является показанием к его сохранению. Следует отметить, что клинические данные часто не соответствуют результатам рентгенологических исследований, то есть степень резорбции стенок лунки может не совпадать со степенью подвижности зуба. Резко выраженную подвижность зубов можно наблюдать при относительно сохранившемся альвеолярном отростке, когда зуб подвергался артикуляционной перегрузке, и наоборот, зубы могут быть устойчивы при атрофии альвеолярного отростка на 3/4 лунки в случае отсутствия антагонистов.

Для лечения болезной пародонта в ортопедической стоматологии разработаны специальные методы: 1) избирательное пришлифовывание; 2) временное шинирование; 3)ортодонтическое лечение; 4) применение постоянных шинирующих аппаратов и протезов; 5) непосредственное протезирование.

Метод избирательного пришлифовывания. Показанием к применению является обнаружение преждевременных контактов на отдельных зубах при смыкании челюстей в центральной, боковых и передней оккдюзиях. Применяется как в начальной, так и в развившейся стадии процесса. Этот метод впервые был предложен Кароли в 1901 году и по данным Т. В. Никитиной (1982), нуждаются в нем 95,8% пациентов с заболеваниями пародонта.

Преждевременные контакты (супраконтакты) возникают в результате неравномерной стираемости или отсутствия ее у отдельных зубов или у группы, изменения их положения вследствие поражения пародонта, при аномалиях зубов, зубных рядов и прикуса.

Терапевтический эффект от пришлифовывания заключается вустранении или значительном уменьшении вредного горизонтального компонента жевательного давления, уменьшении смещения зуба и

сдавления сосудов периодонта, а следовательно снятия факторов, ухудшающих кровообращение и трофику тканей. Создание равномерных контактов на протяжении всего зубного ряда при движениях нижней челюсти (создание так называемой скользящей окклюзии) уменьшает удельное давление на ткани пародонта и способствует нормализации кровообращения.

В случаях вертикального смещения зубов, которое возникает при дефекте зубного ряда (феномен Попова-Годона), для обеспечения свободных артикуляционных движений и равномерного распределения жевательного давления на пародонт очень важно перед протезированием выровнять окклюзионную поверхность. Устранять вертикальное перемещение зубов ортодонтическими аппаратами недопустимо, так как они приводят к перегрузке нездорового шродонта, что может закончиться потерей зубов. Незначительную деформацию устраняют сошлифовыванием окклюзионной поверхности, а при резко выраженном смещении зубов это делают после предварительного депульпирования.

Одним из симптомов заболевания пародонта является отсутствие стирания зубов. Хорошо выраженные бугры создают дополнительную функциональную перегрузку пародонта при горизонтальных движениях нижней челюсти, что отягощает заболевание. Сошлифовка бугров обеспечивает свободное плавное скольжение зубных рядов и способствует улучшению состояния пародонта.

Практически важно определить место избирательного пришлифовывания в комплексе лечебных мероприятий при заболеваниях пародонта. Так, при резко выраженной воспалительной реакции необходимо прежде всего устранить ее терапевтическими процедурами (снять зубные отложения, провести медикаментозную обработку пародонтальных карманов, наложить лечебные повязки) и лишь затем приступать к избирательному пришлифовыванию зубов. Если супраконтакты отдельных зубов являются причиной обострения или поддерживают воспалительную реакцию тканей пародопта, возможно параллельное лечение. Во всех случаях под-

Рис. 456. Вариант графической записи степени резорбции костной ткани стенок альвеол.

Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики 409

готовки к хирургическому лечению пародонтита или шинирующим мероприятиям необходимо предварительно устранить супраконтакты зубов, которые ведут к травматической окклюзии. Устранение деформаций зубных рядов, препятствующих правильной оценке артикуляционных движений нижней челюсти и выявлению супраконтактов, должно предшествовать избирательному пришлифовыванию зубов.

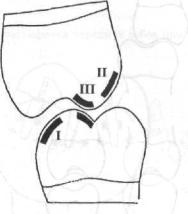

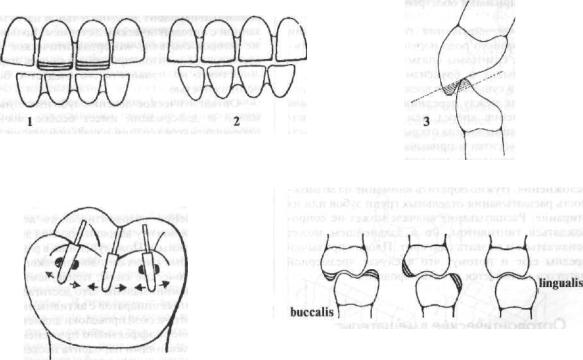

Супраконтакты зубов могут локализоваться на различных участках сложной по конфигурации жевательной поверхности зубов. Наиболее удобной и практичной является классификация супраконтакTOD по Jankelson (1955). Согласно этой классификации поверхность скатов бугорков обозначается цифрами I, II, III, а соответствующие поверхности антагонистов: 1а, Па, Ilia (рис. 457).

Класс I — вестибулярные скаты щечных бугров нижних моляров, премоляров и вестибулярная поверхность нижних передних зубов. Класс 1а - оральные скаты щечных бугров верхних моляров, премоляров и оральная поверхность передних верхних зубов. Класс II — оральные скаты небных бугров верхних моляров и премоляров. Класс Па — вестибулярные скаты язычных бугров нижних моляров и премоляров. Класс III - вестибулярные скаты небных бугров верхних моляров и премоляров. Класс Ilia — оральные скаты щечных бугров нижних моляров и премоляров.

Иногда требуется избирательное пришлифовывание в области только 1 или 2 зубов. Очевидно, что при этом нет необходимости в комплексном пришлифовывании и достаточно провести локальное, определив супраконтакты I, II, III классов на «заинтересованных» зубах. В таком объеме пришлифовывание может проводиться врачом-пародонтологом. Комплексное избирательное пришлифовывание зубов, требующее знания основ теории окклюзии и

Рис. 457. Классификация преждевременных контактов(супраконтактов)зубов по Jankelson (объяснение в тексте).

артикуляции, выполняется стоматологом-ортопе- дом, работающим в пародонтологическом отделении. Комплексная методика избирательного пришлифовывания зубов должна применяться с учетом индивидуальных особенностей жевательной функции больного.

Перед сошлифовыванием полезно выяснить отношение больного к стоматологическим вмешательствам. Если для некоторых из них бывает достаточно разъяснительной беседы о безопасности и полезности процедуры, то другие нуждаются в психомедикаментозной коррекции. Спектр средств психотропного действия, назначаемый больным, достаточно широк. На одном ею полюсе находятся препараты валерианы, пустырника, а на другом — сильные транквилизаторы бензодиазепинового ряда, иногда потенцируемые малыми дозами нейролептиков или антидепрессантов. Для быстрого снижения психоэмоционального напряжения предпочтение следует отдавать феназепаму (0,0005—0,001 г) и диазепаму (0,005—0,01 г), оказывающим выраженное противотреиожное действие. Для усиления противотрепожного действия указанных препаратов можно сочетать прием транквилизаторов с небольшими дозами галоперидола (0,00075—0,0015 г) или амитриптилина (0,006—0,0125 г). Назначая эти препараты, следует учитывать, что амитриптилин еще влияет на болевой порог, а галоперидол обладает отчетливым противорвотным свойством (В. Н. Трезубов).

Следует отметить, что при наличии подвижных зубов рекомендуется перед сошлифовыванием их временно шинировать гипсовыми блоками, шинами из самотвердеющей пластмассы или поддерживать пальцами. Недопустимо проведение гингивотомии и гин! ивэктомии без предварительного изготовления временной шины, как это часто делается.

Последовательность методики избирательного пришлифовывания зубов. В первое посещение больного проводится его клиническое обследование, анализ рентгенограмм челюстей, выявляются показания к избирательному пришлифовыванию зубов, даются разъяснения о характере такого вмешательства. В сложных случаях можно получить диагностические модели челюстей и обзорные окклюдограммы. Этот прием обычно длится 30'.

Маркировка супраконтактов. Обзорные окклюдограммы. Применяется копировальная бума!а (различных цветов), сложенная в четыре слоя размером приблизительно 3x4 см. Можно пластинку бюгельного воска, вырезанную соответственно величине и форме зубного ряда (сейчас выпускаются стандартные восковые заготовки подковообразной формы). Такую пластинку накладывают на нижний зубной ряди просят больного плотно сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии, после чего пластинку осторожно выводят из полости рта, промывают в холодной проточной воде, затем анализируют при хорошем освещении, можно на негатос-

410 Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики

копе. Супраконтакты выявляются как участки истонченного или перфорированного воска. Затем окклюдограмму можно наложить на зубной ряд диагностических моделей и «разрисовать». Неудобство окклюдограммы в том, что можно выявить супраконтакты в основном в положении центральной окклюзии. Необходимо сохранять первую и последнюю окклюдограммы.

Относительно точным способом определения супраконтактов может быть отсутствие окклюзионных фасеток стирания после 25~30 лет жизни. «Симптом дрожания» —указательный палец накладывается на вестибулярную поверхность «подозреваемого* зуба и соседних, при смыкании зубов ощущается его дрожание.

Кроме восковой пластинки и копировальной бумаги удобно использовать блоки из силиконовой оттискной массы. Предложена и нижеследующая методика получения обзорных окклюдограмм: 2 пластины воска для бюгельных работ, а между ними алюминиевая фольга толщиной 0,01 мм. Все по форме зубного ряда. Этот метод в отличие от известных позволяет регистрировать окклюзионные взаимоотношения обоих зубных рядов одновременно, является более точным, облегчает работу врача и экономит время.

После изучения диагностических моделей и окклюдограмм производится предварительная пришлифовка зубов.

1. Предварительным шлифованием устраняется значительная неровность зубов. Его нужно проводить таким образом, чтобы сохранить первоначальную форму жевательной поверхности, ее контур. При предварительном шлифовании нужно обращать внимание на состояние зубной пульпы и эстетический эффект.

2. Шлифованием при центральной окклюзии

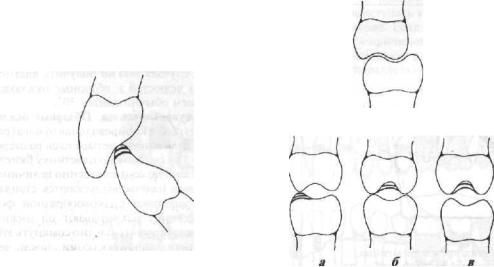

прекращается раннее соприкосновение отдельных зубов. Копировальной бумагой устанавливаются преждевременно соприкасающиеся точки, которые тонко отшлифовываются до тех пор, пока зубы не будут соприкасаться одновременно. При наличии супраконтактов передних зубов в центральной окклюзии сошлифовывается только нижние зубы, как показано на рис. 458. На молярах для прекращения раннего соприкосновения шлифуется бугор или же углубляется борозда противостоящего зуба. Вопрос о том, шлифовать бугор или же углублять борозду при центральной окклюзии (ЦО) решает положение соприкасающихся точек при боковой окклюзии — здесь возможны 3 варианта: а) если и при ЦО и при боковой наблюдается преждевременный контакт на одном бугре, то он и сошлифовывается (рис.458, а); б) если при ЦО один бугор соприкасается раньше, а при боковой оба бугра соприкасаются одновременно, то углубляется борозда антагониста, так как иначе при боковой окклюзии вообше не будет контакта (рис. 458, б); в) если при ЦО один бугор соприкасается раньше, а при боковой он вообще не соприкасается с антагонистом, тогда тоже нужно углублять борозду, так как в противном случае щель при боковой окклюзии будет еще больше (рис. 458, в).

3. Целью шлифовки при передней окклюзии является достижение такого положения, при котором можно обеспечить соприкосновение большого числа верхних и нижних передних зубов. При передней окклюзии обычно соприкасаются только 1 или 2 резца, а боковые и задние зубы не соприкасаются, особенно при глубоком прикусе. Было бы желательно, чтобы все передние зубы соприкасались. Для достижения этого копировальной бумагой неоднократно отмечаются при передней окклюзии соприкасающиеся точки и режущие края верхних передних

Рис. 458. Избирательная пришлифовка передних и боковых зубов при центральной окклюзии (объяснение в тексте).

Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики |

4 1 1 |

зубов отшлифовываются до тех пор, пока все передние зубы не будут соприкасаться (рис. 459, 1, 2)

Припереднейокклюзииотшлифовываетсятолько режущий край верхних передних зубов, потому что этим мы не нарушаем центральную окклюзию. Если сошлифовывать нижние зубы, то при центральной окклюзии выключается соприкосновение зубов и может наблюдаться повышенное смещение их вперед. При пришлифоиывании передних зубов создают не горизонтальную плоскую поверхность, а немного косую плоскость, создавая, таким образом, режущий край (рис. 459, 3).

4. Шлифованием, проведенном при движении вперед, нужно обеспечить свободное смешение и равномерное соприкосновение для нижних и верхних передних зубов. Шлифование проводится следующим образом. Копировальной бумагой устанавливаются соприкасающиеся или сталкивающиеся точки при движении вперед и небная поверхность верхних передних зубов сошлифовывается до достижения равномерного соприкосновения.

При движении вперед обычно нужно шлифовать только верхние передние зубы, но в этом случае нужно уделять внимание и задним зубам, потому что при движении вперед могут наталкиваться бугры одного из задних зубов. Движение вперед правильно тогда, когда челюсть не отклоняется в боковую сторону. Бывает, что в процессе движения

вперед наталкиваются бугры задних зубов и смешают челюсть в боковую сторону.

5. Шлифованием, проведенным при боковой окклюзии, на обеих сторонах прекращают раннее соприкосновение отдельных зубов и по мере возможности обеспечивают равномерное одновременное соприкосновение как на рабочей, так и на другой стороне. При боковой окклюзии копировальной бумагой устанавливают преждевременно сталкивающиеся точки, и для прекращения раннего соприкосновения (если сталкиваются клыки) сошлифовывается бугор нижнего клыка. В случае столкновения коренных зубов сошлифовываются щечные бугры верхних и язычные бугры нижних зубов до возникновения равномерного соприкосновения (рис. 460). Одним из основных правил сошлифовывания моляров при боковой окклюзии является правило Bolu: «buccal ober — ligual unten»: на рабочей стороне сошлифовывать верхние щечные и нижние язычные бугорки (рис. 461).

Для окончания пришлифовки опять изготавливается модель и, сравнивая ее с первоначальной моделью, можно констатировать, достигла ли пришлифовка своей цели, удалось ли создать уравновешенную артикуляцию и прекратить преждевременное соприкосновение. Пациент испытывает облегчение и комфорт. После проведения необходимых мероприятий зубы полируются бумажным и

Рис. 459. Пришлифовка передних зубов при передней окклюзии (объяснение в тексте).

|

Рис. 461. Шлифовка коренных зубов при |

|

боковой окклюзии. В случае раннего |

|

соприкосновения: 1) шлифуется |

Рис. 460. Острым алмазным камнем в сторону |

щечный бугор верхнего зуба и язычный |

стрелки медленно шлифуют до |

бугор нижнего зуба; 2) сужается |

достижения равномерного |

коронковая поверхность; 3) форма |

соприкосновения. |

коронки после шлифования. |

4 1 2 Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики

резиновым дисками, и если шлифованные поверхности стали чувствительными, то эта чувствительность ликвидируется смазыванием 10% раствором хлористого цинка, 2% раствором фтористого натрия или другим способом.

Пришлифовывание обычно проводится после прочих местных лечебных процедур, когда зубной камень удален, гингивит уже излечен и карманы ликвидированы. Пришлифовывание следует проводить не одномоментно, а в несколько процедур, с промежутками в несколько дней. Таким образом, комплексное избирательное Пришлифовывание зубов проводится обычно в 3 посещения, которые занимают 2 ч. 15 мин врачебного времени, с интервалом не менее 3—5 дней для адаптации больного. Однако, при сложном виде окклюзионных нарушений или патологии прикуса (прогенический, перекрестный и т. п.), а также при непереносимости больным стоматологических процедур, количество посещений может быть увеличено до 5—7. Наблюдение больных, которым проведено избирательное Пришлифовывание зубов, проводится в порядке кратности диспансеризации групп больных с заболеваниями пародонта, но не реже I раза в год.

Дополнительный контроль осуществляют спустя 10-14 дней, а в последующем через каждые 6 месяцев, поскольку при неточной коррекции окклюзионных поверхностей отдельные зубы могут изменить свое положение, а краевой пародонт обнаруживать признаки обострения воспалительного процесса.

Причинами нарушения гармонии окклюзии могут быть разного рода нарушения функции: гиперфункция, симптомы спазма, утомляемость жевательных мышц и бруксизм (парафункции). У многих людей существуют вредные привычки: просовывать язык между передними зубами, оказывая на них давление вперед или открывать клипсы зубами, мужчины иногда открывают зубами бутылки. Сюда относится и привычка грызть различные предметы (карандаши, мундштуки). От такой плохой привычки можно отучить, указав на возможные осложнения. Нужно обратить внимание на возможность расшатывания отдельных групп зубов или их стирание. Расшатывание вначале может не сопровождаться гингивитом, но в дальнейшем может усиливаться и вызвать гингивит. Плохие привычки вредны еще и потому, что в случае чрезмерной нагрузки начинается гибель пародонта.

Ортодонтические вмешательства при лечении заболеваний пародонта

Как уже отмечалось, в этиологии и патогенезе болезней пародонта большую роль играют зубочелюстные аномалии. Кроме того, нередко наблюда-

ются деформации зубных рядов и перемещения отдельных зубов, которые осложняют течение болезни. Наиболее часто имеют место веерообразное расхождение и вестибулярный наклон верхних передних зубов, с образованием между ними трем. Нередко к этому присоединяются выдвижение зубов из лунок и поворот их по оси. При таком наклоне окклюзионная нагрузка передается не по оси зубов, а под углом. Горизонтальный компонент силы вызывает наиболее опасную функциональную перегрузку пародонта и усугубляет течение патологического процесса. При потере премоляров и моляров на одной из челюстей перегрузка передних зубов усиливается, они еще больше наклоняются вперед, приобретая патологическую подвижность.

Деформации наблюдаются не только в области передних, но и боковых зубов, которые могут наклоняться в сторону дефекта, выдвигаться из лунок, смещаться вестибулярно или орально. Если пародонтит или пародонтоз развивается на фоне зубочелюстных аномалий, то эти деформации наблюдаются значительно чаще, выражены ярче и характеризуются своеобразной клинической картиной. Вопрос об ортодонтическом лечении хотя и имеет много сторонников, особенно при начальных стадиях заболеваний пародонта, но пока не нашел еще однозначного решения. Ряд авторов считает, что ортодонтическое лечение показано в любом возрасте и при различных формах заболеваний пародонта. Другие не рекомендуют подвергать пораженный пародонт дополнительной нагрузке, связанной с ортодонтическим лечением. Большинство же авторов считают, что ортодонтическое лечение взрослых пациентов при заболеваниях пародонта допустимо, но проводить его следует с большой осторожностью.

Ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий и деформаций имеет особое значение в профилактике и терапии начальной стадии заболеваний пародонта, поэтому должно проводиться преимущественно у детей. У них подобное лечение является патогенетическим, так как устраняет один из важнейших патогенетических факторов — травму пародонта.

В отношении ортодонтаческого лечения при болезнях пародонта у взрослых подход должен быть очень осторожным. Пожалуй, лишь в ранних стадиях и при слабых силах ортодонтического аппарата.

Ортодонтические силы, прилагаемые к зубам, должны быть минимальны. Это достигается применением съемных аппаратов с активными элементами изортодонгической проволоки диаметром 0,6 мм. Целесообразно и эффективно применение у пациентов с заболеваниями пародонта несъемных аппаратов с элементами эджуайс-техники.

Обобщая, следует отметить следующее.

1. Ортодонтическое лечение взрослых пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта возможно только в период ремиссии, после прове-

Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики |

413 |

дения интенсивной противовоспалительной терапии.

2. При комплексном лечении пациентов с пародонтитом средней степени тяжести показано временное шинирование зубов до и после проведения ортодонтических вмешательств. 3. Ортодонтическое лечение пациентов с воспалительными заболеваниями пародонтадолжнозавершаться протезированием и шинированием зубных рядов.

Как после избирательной пришлифовки зубов, так и после ортодонта ческого их перемещения, зубы для избежания рецидива необходимо шинировать. Под шинированием понимают объединение определенного количества зубов в блок каким-либо ортопедическим аппаратом-шиной.

Биомеханические основы шинирования. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта предусматривает применение различных конструкций шин. Лечебный эффект той или иной шины основан на законах биомеханики, знание которых позволяет разумно применять их в соответствии с конкретной клинической картиной.

Шинирование основано на следующих биомеханических принципах.

К Шина, укрепленная на зубах, вследствие своей жесткости ограничивает свободу их подвижности. Зубы могут совершать движения лишь вместе с шиной и в одном с ней направлении. Как правило, амплитуда колебаний шины намного меньше амплитуды колебаний отдельных зубов. Уменьшение патологической подвижности зубов благоприятно сказывается на больном пародонте.

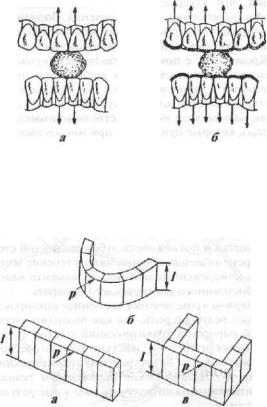

2. Шинирующая конструкция, объединяя в блок все передние или все боковые зубы, разгружает их пародонт при откусывании или разжевывании пиши. Этот эффект возрастает в связи с увеличением количества шинируемых зубов. На рис. 462, а видно, что при откусывании пищи до шинирования давление приходится на два верхних и два нижних передних зуба. После шинирования (рис. 462, б) это давление распределяется уже на всю группу передних зубов, пародонт которых при самом грубом подсчете обладает в 2—3 раза большими возможностями к амортизации жевательного давления.

3.Нагрузка в шинирующем блоке прежде всего воспринимается зубами, имеющими меньшую патологическую подвижность. Они, таким образом, разгружают зубы с более пораженным пародонтом. Отсюда следует практический вывод, что в шинируемый блок следует включать как более, так и менее устойчивые зубы. В переднем отделе зубной дуги такими зубами чаше всего являются клыки.

4.Зубы расположены по дуге, кривизна которой наиболее выражена в переднем отделе. По этой причине движения зубов в щечно-язычном направлении совершаются в пересекающихся плоскостях,

ашинированный блок, объединяющий их, превращается в жесткую систему.

5.Шинирующая конструкция, расположенная

по дуге, более устойчива к действию наружных сил, чем шина, расположенная линейно. Объяснение этого свойства шины следует искать в механических особенностях аркообразных конструкций (рис. 463), сопротивление которых опрокидыванию возрастает, о чем легко судить по их форме, не прибегая к сложным математическим расчетам.

Последние два принципа предполагают, что для усиления лечебного действия шины, расположенной, например, на боковых зубах, ее следует удлинить, включив в нее передние зубы и придав ей таким образом аркообразную форму.

6. При линейном расположении шины, когда все зубы имеют подвижность 1-П степени, возможно колебание ее при боковых усилиях. Для нейтрализации трансверзальных колебаний шину следует соединить с подобной, но расположенной на противоположной стороне (поперечная, парасагиттальная стабилизация). Это можно сделать при помощи дугового протеза.

Требования, предъявляемые к шинам. Чтобы лучше выполнять свою роль лечебного аппарата, шина должна:

1) создавать прочный блок из группы зубов,

Рис. 462. Распределение жевательного давления при откусывании пиши:

а —давлениераспределяетсянадве парыпереднихзубов;6 —после шинированиядавлениераспределяется на всю группузубов, включенных в шину.

Рис. 463. Распределение шинирующих блоков.

а — линейное; б — по дуге; в — в виде буквы/7;/—высотаблока.

414 Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики

ограничивая их движения в трех направлениях: вертикальном, вестибулооральном и мезиодистальном; 2) быть жесткой и прочно фиксированной на зубах; 3) не раздражать маргинального пародонта; 4} не препятствовать медикаментозной и хирургической терапии десневого кармана; 5) не иметь ретенционных пунктов для задержки пищи; 6) не создавать своей окклюзионной поверхностью блокирующих моментовдвижению нижней челюсти; 7) не нарушать речи больного; 8) не вызывать грубых нарушений внешнего вида пациента; 9) изготовление шины не должно быть связано е удалением большого слоя твердых тканей коронок зубов; 10) простота изготовления.

Виды шинирования и классификация шин. Различают временное и постоянное шинирование. Шины в свою очередь делятся на временные и постоянные, а также на съемные и несъемные.

Временное шинирование. Временные шины применяются на небольшой срок (временно), а затем их удаляют. В зависимости от целей, которые преследуютэтим видомшинирования, времяпользования шинами может составлять от нескольких недель до месяцев.

Шинирование проводят для иммобилизации зубов во время терапевтического и хирургического лечения, что улучшает условия для заживления тканей и закрепления эффекта лечения. Временные шины применяют также после ортодонтического лечения, то есть в качестве ретенционных аппаратов. Кроме того, с помощью такого шинирования сохраняют оставшиеся зубы в период подготовки полости рта к протезированию. С этой целью в качестве временной шины могут быть использованы так называемые непосредственные{иммедиатпротезы), которые применяют при множественном удалении зубов.

При развившейся стадии пародонтита и большой подвижности зубов избирательное сошлифовывание лучше проводить после наложения временной шины. Временное шинирование показано в развившейся стадии генерализованного иочагового пародонтита, особенно при неравномерном течении процесса и подвижности зубов различной степени. Временные шины применяют втечение всего периода комплексного лечения, до момента наложения постоянного шинирующего аппарата.

На первом этапе лечения временное шинирование играет ведущую роль, так как позволяет снять с тканей пародонта травмирующий фактор функции жевания и вредное действие патологической подвижности зубов. Без устранения травмирующих факторов и создания покоя пораженным тканям пародонта невозможно получить надежные результаты лечения.

Временное шинирование позволяет правильно решить вопрос о сохранении или удалении подвижных зубов. Степень воспалительного и дистрофического процессов в пародонте и степень подвиж-

ности зубов являются основными критериями при определении показаний к сохранению или удалению зубов при заболеваниях пародонта. В практике фактору подвижности зубов отводится основное место. Степень подвижности зуба зависит от степени воспалительных явлений и фактора перегрузки. Снятие воспалительных процессов может привести к значительному уменьшению подвижности зубов. Поэтому решение вопроса об удалении зубов должно быть отложено до выяснения изменений в степени подвижности после снятия воспалительных явлений и перегрузки.

Лечение заболеваний пародонта должно быть комплексным, максимально индивидуализированным и систематическим.

Абсолютным показанием к удалению зубов является резорбция лунки более 3/4 и подвижность III степени; при II степени, если 1) временное шинирование и симптоматическое лечение не дали результатов; 2) при подозрении на хрониосепсис, особенно в пожилом возрасте и при ослабленном организме. Для предупреждения функциональных, эстетических и морфологических нарушений, связанных с удалением значительного количества зубов, важное значение приобретает непосредственное протезирование; 3) если зуб не представляет ценности для шинирования, имеет изменения в периапикальпых тканях.

Значение временного шинирования выходит далеко за рамки обеспечения успеха терапии и должно рассматриваться как один из элементов лечебно-охранительного режима. Замечено, что даже после удаления зубных отложений, кюретажа десневых карманов, не говоря уже о гингивотомии, патологическая подвижность зубов увеличивается. В то время, когда больной ждет от лечения непосредственного результата в виде укрепления зубов, увеличение их экскурсий вызывает нежелательный психологический эффект. Предупредить это воздействие на психику больного и укрепить в нем веру в конечный исход терапии поможет временное шинирование. Наиболее удобными для этих целей оказались круговые (вестибулооральные) шины из самотвердеюших пластмасс. Они покрывают только часть вестибулярной поверхности зуба, не мешают смыканию антагонистов и не оттесняют десневой край. Одной из таких является шина Novotny. Эта шина может быть приготовлена из быстрополимеризующейсяпластмассы,одномоментно, так же как проволочное крепление. Шина в виде полоски 1 мм толщины покрывает 1/3 язычной поверхности. Со стороны преддверия рта видны только небольшие выступы, которые сошлифовывают на нет.

Шину изготавливают следующим образом: в межзубные промежутки вдавливают с язычной стороны штифты из подогретой гуттаперчи или воска. Таким образом покрывают десневые сосочки и десну с язычной стороны. Затем удаляют экскавато-