Лекция №22

ЭЛЕКТРОФИЛЬНОЕ АРОМАТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ

План

Механизм SNAr.

Ориентация и реакционная способность.

Основные реакции электрофильного замещения

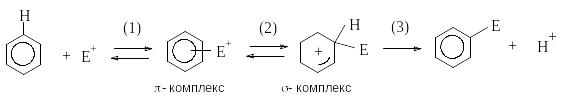

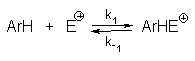

В реакциях электрофильного замещения атакующей частицей являются катионы или молекулы с вакантной орбиталью, а также молекулы с сильно поляризованной связью, которая разрывается гетеролитически в процессе реакции. Как правило, электрофильные частицы образуются непосредственно в реакционной смеси, что будет рассмотрено далее на конкретных примерах. Уходящая группа в таких реакциях отщепляется, оставляя субстрату свою пару электронов и, следовательно, должна быть слабой кислотой Льюиса. В реакциях ароматического электрофильного замещения такой группой чаще всего служит протон.

![]()

Механизм ароматического электрофильного замещения.

Б ольшинство

реакций ароматического электрофильного

замещения протекает по единому механизму,

получившему название механизм с участием

аренониевых ионов.

ольшинство

реакций ароматического электрофильного

замещения протекает по единому механизму,

получившему название механизм с участием

аренониевых ионов.

Р еакция

начинается с образования донорно-акцепторного

комплекса между ареном и электрофилом

(-комплекс),

в котором арен выступает в роли

-основания.

Далее -комплекс

перегруппировывается в -комплекс

(аренониевый ион), содержащий -связь

углерод-электрофил. При образовании

аренониевого иона ароматическая

-система

нарушается и образуется незамкнутая

сопряженная система циклогексадиенильного

катиона, в котором атом углерода,

образующий связь с электрофилом,

находится в состоянии sp3-гибридизации,

а положительный заряд делокализован

по сопряженной системе. Делокализация

положительного заряда происходит в

основном за счет орто-

и пара-положений

по отношению к вступающему электрофилу,

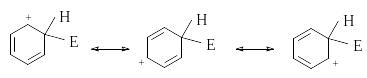

что может быть показано с помощью набора

резонансных структур:

еакция

начинается с образования донорно-акцепторного

комплекса между ареном и электрофилом

(-комплекс),

в котором арен выступает в роли

-основания.

Далее -комплекс

перегруппировывается в -комплекс

(аренониевый ион), содержащий -связь

углерод-электрофил. При образовании

аренониевого иона ароматическая

-система

нарушается и образуется незамкнутая

сопряженная система циклогексадиенильного

катиона, в котором атом углерода,

образующий связь с электрофилом,

находится в состоянии sp3-гибридизации,

а положительный заряд делокализован

по сопряженной системе. Делокализация

положительного заряда происходит в

основном за счет орто-

и пара-положений

по отношению к вступающему электрофилу,

что может быть показано с помощью набора

резонансных структур:

Аренониевый ион является высокореакционноспособной частицей, которая может стабилизироваться либо за счет присоединения нуклеофила, как это происходит при электрофильном присоединении к алкенам, либо путем отщепления протона под действием основания. Последнее направление энергетически более выгодно, так как приводит к восстановлению ароматической системы. Именно оно и реализуется при ароматическом электрофильном замещении (стадия 3).

Стадия образования -комплекса протекает быстро и обратимо и не определяет скорость процесса в целом. Для большинства реакций электрофильного скорость-определяющей является стадия образования -комплекса.

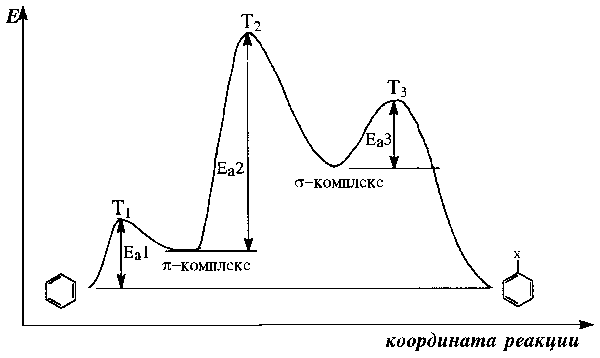

Х од

реакции и ее механизм иллюстрирует

энергетическая диаграмма, представленная

на рис.18.1.

од

реакции и ее механизм иллюстрирует

энергетическая диаграмма, представленная

на рис.18.1.

Рис.18.1. Энергетическая диаграмма реакции электрофильного ароматического замещения.(Еа – энергии активации, Т – переходные состояния соответствующих стадий)

Образование аренониевых ионов как интермедиатов в реакциях ароматического электрофильного замещения подтверждается экспериментами по их получению в суперкислых средах, где в качестве электрофила выступает Н+, а противоионами являются комплексные ионы с низкой основностью. В системах ArH - HF-BF3 или ArH-HF-SbF5 при низкой температуре образуются аренониевые ионы, строение которых было установлено с помощью ЯМР-спектроскопии на ядрах 1Н и 13С.

![]()

![]()

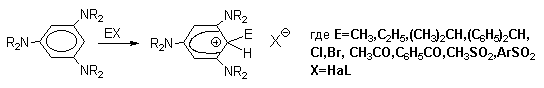

Устойчивость -комплексов очень сильно зависит от числа и природы заместителей в бензольном кольце. Устойчивость повышается при наличии в ароматическом ядре электронодонорных заместителей, участвующих в делокализации положительного заряда, а также при наличии комплексных противоионов типа BF4- или SbF6- (слабые основания). Подобного рода -комплексы были зафиксированы при низкой температуре для многих реакций электрофильного замещения в ароматическом кольце. Ниже приводятся некоторые наиболее типичные примеры.

Для многих реакций ароматического электрофильного замещения наблюдается корреляция между устойчивостью -комплекса и скоростью реакции. Это означает, что скорость определяется стадией образования -комплекса и -комплекс является хорошей моделью переходного состояния. Образование -комплекса представляет собой быструю обратимую стадию, не оказывающую существенного влияния на скорость реакции в целом. Можно совершенно адекватно описать реакцию, если из кривой потенциальной энергии (рис.18.1) исключить -комплекс и рассматривать лишь положение -комплекса на координате реакции.

В общем случае реакцию электрофильного замещения можно представить следующей кинетической схемой (без учета образования -комплекса) :

![]()

Применяя принцип стационарности, получаем следующее выражение для наблюдаемой скорости:

![]()

![]()

Из этого кинетического уравнения вытекают следующие частные случаи.

1) Если k2[B] >>k-1, то, пренебрегая первым членом в знаменателе, будем иметь выражение для скорости:

![]()

В этом случае скорость-определяющей стадией является стадия образования -комплекса, что и наблюдается в большинстве реакций электрофильного замещения.

2) Если k-1 >> k2[B], то, пренебрегая вторым членом в знаменателе, получаем выражение для скорости:

![]()

В этом случае лимитирующей является стадия отрыва протона от -комплекса и должен наблюдаться кинетический изотопный эффект (замещение в дейтерированном субстрате протекает медленне, чем в недейтерированном), так как в лимитирующей стадии происходит разрыв связи С-Н. Стадия отщепления протона от -комплекса может стать скорость-определяющей в результате стерических затруднений, возникающих при подходе основания к отщепляемому протону, или при низкой концентрации основания, отщепляющего протон.

Таким образом:

Большинство реакций электрофильного замещения имеют общий механизм присоединения - отщепления с образованием в качестве нестабильных короткоживущих интермедиатов аренониевых ионов (-комплексов).

При смешивании аренов с электрофилами образуются слабые -комплексы, однако нет ни одного бесспорного случая, когда было бы точно доказано, что лимитирующей стадией всей реакции является образование -комплекса.

Стадия отщепления протона от -комплекса во многих случаях является быстрой. Однако в некоторых случаях, например, при недостатке основания, эта стадия замедляется. Тогда наблюдается кинетический изотопный эффект водорода.