Лекция №28 нуклеофильное ароматическое замещение

План

Механизм отщепления присоединения.

Механизм присоединения-отщепления (SNAr)

SN1-механизм ароматического нуклеофильного замещения.

Механизм SRN1 в ароматическом ряду.

Реакции ароматического нуклеофильного замещения описываются следующей схемой:

ArX + Y: ArY + X:-

X=Hal, NO2, OR, SO3H, N2+; Y= OH-, OR-, NH2-, RS-, R3N и др.

Нуклеофильная атака незамещенного бензольного ядра протекает с гораздо большим трудом, чем электрофильная. Это связано с тем, что арены являются -основаниями, а не кислотами, и поэтому не склонны к взаимодействию с нуклеофилами. Однако для ряда субстратов при определенных условиях такие реакции известны и их можно разделить на четыре основных типа: 1) реакции, протекающие в жестких условиях под действием сильных оснований; 2) реакции с участием субстратов, содержащих в ароматическом кольце активирующие электроноакцепторные заместители; 3) реакции, в которых участвуют субстраты с чрезвычайно легко уходящей группой; 4) реакции, инициируемые донорами электронов.

Единого механизма ароматического нуклеофильного замещения не существует. Каждый из приведенных типов реакций имеет свой механизм.

Механизм отщепления-присоединения

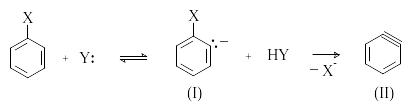

Д анный

механизм реализуется при взаимодействии

неактивированных субстратов с сильными

основаниями в жестких условиях, например,

в реакциях галогенбензолов с

концентрированными растворами щелочей

или амидами металлов в жидком аммиаке.

Механизм включает последовательные

стадии отщепления и присоединения. На

первой стадии нуклеофил действует как

основание и отщепляет протон из

орто-положения к атому галогена

ароматического субстрата. Образовавшийся

карбанион (I) быстро

отщепляет галогенид-анион Х-, в

результате чего образуется нестабильная

частица (II), содержащая

тройную связь в шестичленном цикле.

анный

механизм реализуется при взаимодействии

неактивированных субстратов с сильными

основаниями в жестких условиях, например,

в реакциях галогенбензолов с

концентрированными растворами щелочей

или амидами металлов в жидком аммиаке.

Механизм включает последовательные

стадии отщепления и присоединения. На

первой стадии нуклеофил действует как

основание и отщепляет протон из

орто-положения к атому галогена

ароматического субстрата. Образовавшийся

карбанион (I) быстро

отщепляет галогенид-анион Х-, в

результате чего образуется нестабильная

частица (II), содержащая

тройную связь в шестичленном цикле.

Д алее

следует стадия нуклеофильного

присоединения к интермедиату (II)

с образованием конечного продукта.

алее

следует стадия нуклеофильного

присоединения к интермедиату (II)

с образованием конечного продукта.

Интермедиат (II) называют дегидробензолом, а в общем случае – арином. В связи с этим рассмотренный механизм называют также ариновым механизмом.

Стадии отщепления протекают медленно и в зависимости от природы галогена одна из них является скоростьопределяющей. Присоединение к чрезвычайно реакционноспособному арину протекает быстро и не определяет скорость процесса в целом

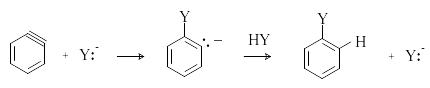

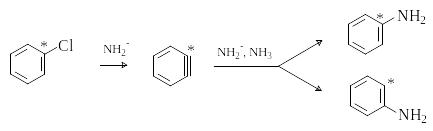

О тличительной

чертой реакций, протекающих по ариновому

механизму, является то, что нуклеофил

вступает не только на место уходящей

группы, но и в соседнее по отношению к

уходящей группе положение. Так, при

использовании хлорбензола с изотопной

меткой 14С в реакции с амидом калия

образуется анилин, содержащий метку

14С как в положении 1, так и в

положении 2, в примерно равных количествах.

тличительной

чертой реакций, протекающих по ариновому

механизму, является то, что нуклеофил

вступает не только на место уходящей

группы, но и в соседнее по отношению к

уходящей группе положение. Так, при

использовании хлорбензола с изотопной

меткой 14С в реакции с амидом калия

образуется анилин, содержащий метку

14С как в положении 1, так и в

положении 2, в примерно равных количествах.

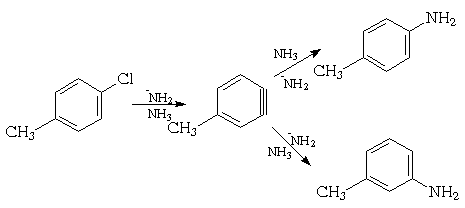

Нуклеофильное замещение в галогенбензолах, имеющих в ароматическом кольце помимо галогена другой заместитель, приводит к образованию изомеров. Так, при взаимодействии пара-хлортолуола с амидом натрия в жидком аммиаке получают смесь мета- (62%) и пара-толуидинов (38%):

Если оба орто-положения по отношению к атому галогена заняты, то замещения в данных условиях вообще не идет.

О бразующиеся

в качестве интермедиатов арины не

содержат полноценную тройную связь,

так как присутствие тройной связи в

шестичленном цикле должно приводить к

очень большому напряжению. Более

вероятно, что делокализованные -орбитали

ароматической системы в основном не

затрагиваются, а лежащая в плоскости

кольца локализованная -связь

образуется за счет частичного перекрывания

sp2-гибридных

орбиталей.

бразующиеся

в качестве интермедиатов арины не

содержат полноценную тройную связь,

так как присутствие тройной связи в

шестичленном цикле должно приводить к

очень большому напряжению. Более

вероятно, что делокализованные -орбитали

ароматической системы в основном не

затрагиваются, а лежащая в плоскости

кольца локализованная -связь

образуется за счет частичного перекрывания

sp2-гибридных

орбиталей.

Перекрывание между этими орбиталями с учетом пространственных требований оказывается слабым, поэтому арины по структуре близки к бирадикалам, что обусловливает их чрезвычайно высокую реакционноспособнную способность.

В настоящее время разработан ряд методов

генерирования аринов. Дегидробензол

образуется при взаимодействии

о-дигалогенаренов с амальгамой лития

или магния.

настоящее время разработан ряд методов

генерирования аринов. Дегидробензол

образуется при взаимодействии

о-дигалогенаренов с амальгамой лития

или магния.

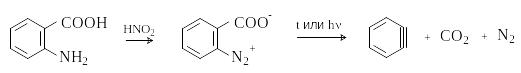

Н аиболее

удобный метод генерирования дегидробензола

состоит в диазотировании антраниловой

кислоты с последующим разложением

образующейся внутренней соли диазония,

которая при нагревании или облучении

синхронно отщепляет азот и СО2.

аиболее

удобный метод генерирования дегидробензола

состоит в диазотировании антраниловой

кислоты с последующим разложением

образующейся внутренней соли диазония,

которая при нагревании или облучении

синхронно отщепляет азот и СО2.

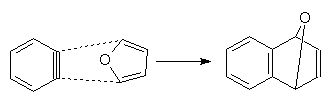

В связи с высокой реакционной способностью арины не могут быть выделены как индивидуальные вещества. Существование аринов доказано в экспериментах с их улавливанием. Так, генерирование дегидробензола в присутствии фурана приводит к получению аддукта реакции Дильса-Альдера:

При генерировании дегидробензола в отсутствие частиц, способных с ним взаимодействовать, он очень быстро димеризуется в устойчивый бифенилен:

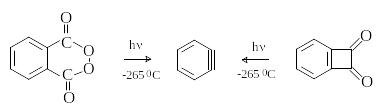

Д егидробензол

в качестве индивидуального соединения,

а не предполагаемого интермедиата, был

зафиксирован при фотолизе фталоилпероксида

или бензциклобутен-1,2-диона в твердой

аргоновой матрице при –2650С.

егидробензол

в качестве индивидуального соединения,

а не предполагаемого интермедиата, был

зафиксирован при фотолизе фталоилпероксида

или бензциклобутен-1,2-диона в твердой

аргоновой матрице при –2650С.