Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdfстреляли в небо, стучали в медную посуду, считая, что испугавшись шума металла, джины отпустят луну (или солнце) и убегут.

Конскую подкову как оберег, символ удачи, согласия и мира и сегодня прибивают у порога дома, к дверям и в других местах, а украшения в форме этой подковы носят при себе (на шее, на груди и т.д.). Самым простым способом защиты от джина, как считалось в народе, является ношение металлических предметов и частое повторение выражения «Бисмиллах» при прохождении через те места, которые считаются наиболее опасными. Более того, каждый человек, выходящий в темное время суток из дома (в частности, каждая роженица), должен был взять в руки шомпол, а на голову положить луковицу (Азербайджанские мифологические тексты, 1988. C. 10). Чтобы уберечь ребенка, находящегося в доме, на его пеленки прикалывали иголку или булавку, а под голову клали кусок хлеба (в народе считают, что хлеб обладает способностью отгонять злых духов), нож, ножницы или другие металлические предметы.

Наконец, человека, которого «ударил джин» (т.е. помешавшегося, сошедшего с ума), лечил колдун, называемый Джиндар. Один из способов излечения при этом был таков: «Джиндар брал неглубокое металлическое корыто, на которое усаживал человека, голова которого была накрыта черным платком. Возле корыта ставилась миска, наполненная водой. Сидящий в корыте постукивал медной ложкой по миске. Джиндар в это время шепотом вызывал джинов. После того, как джины собирались, Джиндар, уговаривая, заманивал их в кувшин и, закрыв их, заставлял поклясться, что впредь они не причинят вреда этому человеку. После того как джины соглашались, больной выздоравливал» (Шахбазов, 2008. C. 133).

Чтобы уберечь и обезопасить детей от злого духа Гара, к их шапке пришивали бусинку черного цвета, называемую шявя («шяв» / «шяб», «шявя» на персидском языке и его диалектах означает «ночь»). Помимо этого, ребенка (и взрослого человека) с гарабасма (когда мерещится потустороннее) лечили огнем – традиционным методом, называемым чылдаг. Подобные лекари продолжают свою деятельность и сегодня, в Баку, селах Апшерона, а также в ряде районов страны. Против испуга используются также особые амулеты дуа (молитвы), написанные муллами.

Поскольку азербайджанцы верили в то, что отдельные волчьи органы и части тела (шкура, клыки, лапы, череп, шерсть, жир) обладают сверхъестественной силой, они широко использовались в колдовстве, в защитной, вредоносной и лечебной магиях. Например, чтобы двое поссорились друг с другом, достаточно было слегка запачкать одежду одного из них волчьим жиром. Когда то или иное домашнее животное не возвращалось вечером домой или вовсе пропадало, выполняли особый ритуал, чтобы «закрыть пасть волка». Если при этом волк все же причинял вред животному, считали, что «волк прошел через воду, поэтому заклинание потеряло силу». Это было связано с верой в то, что вода обладает силой предотвращать воздействие колдовского заклинания (Шахбазов, 2008. C. 71–72). Если у кормящей женщины опухала грудь, к опухшей части прикасались волчьей лапой, чтобы опухоль прошла. Ребенка,которыйчастоболел,был пугливи физически плохо развит, проводили через «волчью пасть» или под корнями орехового дерева; все эти ритуалыиобрядыосуществлялиособыелюди.Помимоэтого,длятого,чтобы

510

уберечь детей от дурного глаза, круглые плоды дерева дагдаган, а также его веточки, придав им определенную форму, нанизывали на нитку, а затем надевали ребенку на шею или пришивали к его одежде.

Среди азербайджанцев широко известна система магических обрядов, осуществляемых в целях предотвращения различных природных явлений или ускорения времени их происхождения. Например, чтобы вызвать дождь во время продолжительных засух, выполнялась особая церемония, называемая мюселлах. Во время этой церемонии люди поднимаются на высокую горную вершину, взяв с собой всю семью – жену, детей, а также мелкую и крупную рогатую скотину. Люди считали горные вершины самыми близкими к Аллаху местами и верили, что отсюда Аллах их лучше услышит. Женщины и дети здесь плакали, овцы, ягнята и козы блеяли, а коровы и телята мычали. Иными словами, шум, плач – все смешивалось в громкий гам. Люди верили, что, увидев это, Аллах сжалится над ними и пошлет им дождь. В северных регионах Азербайджана (Куба, Кусар, Хачмас) с этой целью в середине семи камней, привезенных из Бабадага, проделывали отверстия, нанизывали их на веревку, и первенец (обязательно девочка) опускала конец этой веревки в воду, привязав при этом другой ее конец к одному из деревьев на берегу (Песни, поверья, благословления, 1985. C. 12). Эти камни назывались Баба дашы и считались священными. Пир, расположенный в Бабадаге, принадлежит к святым из рода «Шейха», и эти «дождевые камни» охраняются представителями этого рода. Однако существует и такое поверье, что пир Баба помогает только безгрешным людям; погрязшие в грехах не могут подняться на эту вершину. Саваб (Благо), обретенное лицом в результате семикратного паломничества на пир Бабадаг, приравнивается к благу, обретенному человеком, совершившим паломничество в священную Мекку. Чтобы вызвать дождь, камень клали в холодную воду или лили на камень воду; чтобы дождь прекратился, этот камень вынимали из воды и бросали в огонь.

Понароднымверованиям,каменныйпамятниквс.ПиралКусарскогорайона также обладает способностью вызывать дождь. Во время продолжительных засух этот камень приносили на сельскую площадь, исполняли вокруг него магические обряды, а затем возвращали на прежнее место. После этого ждали, когда пойдет дождь. Этот камень известен и под другим названием – ягмур дашы – камень дождя. Во время непрерывных дождей какой-нибудь почтенный и уважаемый мужчина (агсаккал) или женщина в летах (агбирчек) из того села брали веревку, называли по именам 40 лысых мужчин (которых они знали в лицо или по имени), и при произнесении каждого имени завязывал по узелку. Затем эту веревку с узелками расстилали на поверхности ограды во всю ее длину и оставляли там, под дождем. Люди считали, что Аллах сжалится над этими лысыми и прекратит дождь. Кроме того, чтобы прекратить дождь, люди надевали одежду наизнанку и стояли под дождем, или какая-нибудь вдова ударяла из всей силы по земле топором и говорила: «Дождь, перестань!» (Шахбазов, 2008. C. 42–43).

Обычно во время молотьбы, когда землепашцы и молотильщики нуждалисьвветре,онизвалинапомощьбогаветров,называемого Гейдар баба,или Йель баба. В некоторых регионах с этой целью жгли конец веника на огне.

Если фруктовые деревья не плодоносили, их «пугали». Во время этого магического обряда, проводимого в основном в дни празднования Новруза,

511

человекстопоромврукеприближалсякдереву,котороенедавалоплодов,замахивался топором и говорил: «Все равно ты не приносишь плодов, я срублю тебя». Поднимая и опуская топор три раза, он каждый раз повторял эти слова. В это время к нему подходил другой человек и отговаривал его со словами: «Не руби, жалко. Иншааллах (даст Бог), в этом году оно принесет плоды», после чего первый откладывал рубку дерева.

Народные верования азербайджанцев, на протяжении многих столетий переходившие от поколения к поколению, отражали их представления о жизни, их отношение к природе, природным явлениям и к обществу. Очевидно, что народные верования в определенной степени интегрировались в религии. Однако параллельно происходили и противоположные процессы, т.е. ислам, христианство и другие религии адаптировались к народным верованиям.

ИСЛАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ислам начал распространяться в Азербайджане после арабского завоевания VII в. и с этого времени стал играть важную роль, как в культуре, так и в быту азербайджанского народа. В Азербайджане ислам представлен как шиитским, так и суннитским течениями. До распространения ислама на территории Азербайджана местное население в конфессиональном отношении было довольно пестрым. В различных регионах страны были распространены огнепоклонство, христианство, зороастризм. Кроме того, большинство населения продолжало поклоняться местным святыням. Однако процесс мусульманизации шел довольно быстро, и в течение примерно ста лет, в период правления Аббасидов, ислам на территории Азербайджана в основном вытеснил другие религиозные течения. В.В. Бартольд отмечал, что «в отличие от христианства, исламская религия не прибегала к помощи частных миссионеров и распространялась по мере захвата земель; мусульмане, расширяя границы своих земель, приводили в соответствие с ними и границы принятия ислама», к тому же «ислам не распространялся через религиозное насилие, ни христиане, ни огнепоклонники, никак не преследовались» (Бартольд, 1925. C. 45, 142). С принятием ислама в VIII–X вв. в быт и культуру азербайджанского населения стали глубоко проникать мусульманские обычаи и традиции. Широко стали распространяться арабо-мусульманские имена.

Сращивание нормативного ислама с местным духовным субстратом разных культур привело к сложению региональных форм его бытования, опиравшихся, однако,на общеисламскиенормы. Большинство доисламскихмест поклонения быстро приобрели исламскую, а именно шиитскую легенду. Например, святые места поклонения – Нардаран пири, Биби-Эйбат пири, пир Али айагы в Бузовна (Неймат, 1992), находящиеся на Апшеронском полуострове, связаны с шиизмом (Ашурбейли, 1992. C. 60). По легенде, в каждом из этих святых мест похоронены сестры шиитских имамов, бежавшие от преследований халифских властей.

Распространение и утверждение ислама в Азербайджане сопровождалось подъемом духовной жизни народа, происходившим уже в общем русле скла-

512

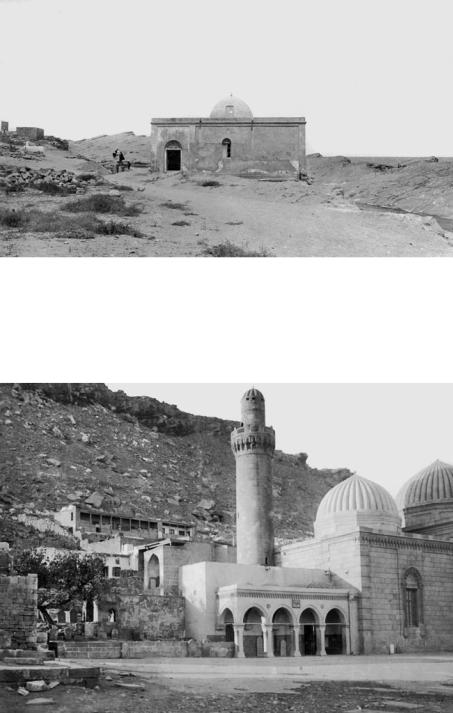

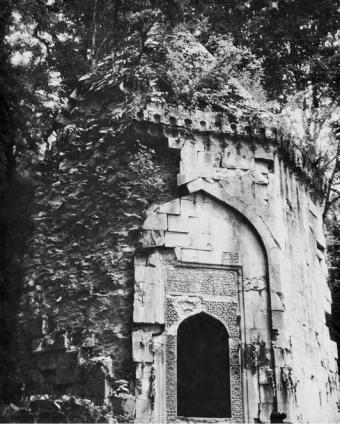

Пир Али-Аягы

Азербайджанская ССР, Бакинский район, с. Бузовна, 1931 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

Мечеть Биби-Эйбат. 1264–1267 гг.

Азербайджанская ССР, Баку, 1928 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

513

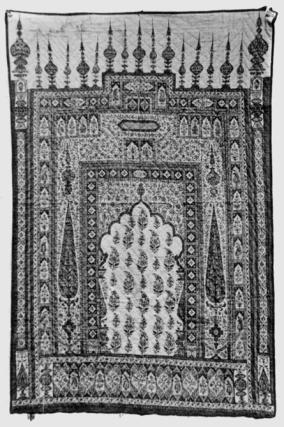

Намазлык – молитвенный коврик

Азербайджанская ССР, г. Нахичевань, 1973 г.

Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

дывавшейся арабо-мусульман- ской культуры. Воцарившаяся стабильность, создавшая широкие возможности для развития городов, ремесленного производства и земледелия, ощущаемый прогресс этих отраслей ставил вопрос об углублении накопленного фонда знаний в области астрономии, географии, математики, медицины. Расцвет наук сопровождался ростом общекультурного уровня.

После распада Халифата и образования на его территории небольших независимых государственных объединений,особенновпериодазербайджанскогогосударстваАтабеков, процесс культурного

подъема ускорился. Расцвет городов как центров ремесла и торговли, развитие политических, торгово-экономических и культурных отношений Азербайджана со многими странами мира в средние века дают основание считать период между государствами Атабеков (1134–1225) и Сефевидов (1501–1736) азербайджанским Ренессансом, происходившим на общем фоне мусульманского Ренессанса.

ПервоначальнодоминирующимтечениемисламанатерриторииАзербайджанабылсуннизм,хотяишиитыигралиопределеннуюрольвполитической и религиозной жизни. Однако со времени создания государства Сефевидов

в1501 г. шиитский толк ислама стал господствующим течением ислама

вАзербайджане. Если сунниты считали праведными халифами первых четырех халифов – Абу Бекра, Омара, Османа и Али, то шииты в качестве духовного лидера мусульманской общины признавали только пророка Али.

Как политическое течение шиизм появился во второй половине VII в. на территории Ирака среди сторонников халифа Али. Кроме последнего, всех других суннитских халифов шииты считали захватчиками и противопоставляли им 12 имамов, являющихся продолжателями дела пророка Мухаммеда. Поэтойпричинебольшинствопоследователейшиизманазывали имамидами,

или исна-ашария (двунадесятниками), которые признают 12 претендентов на престол из рода Али, включая самого имама Али.

514

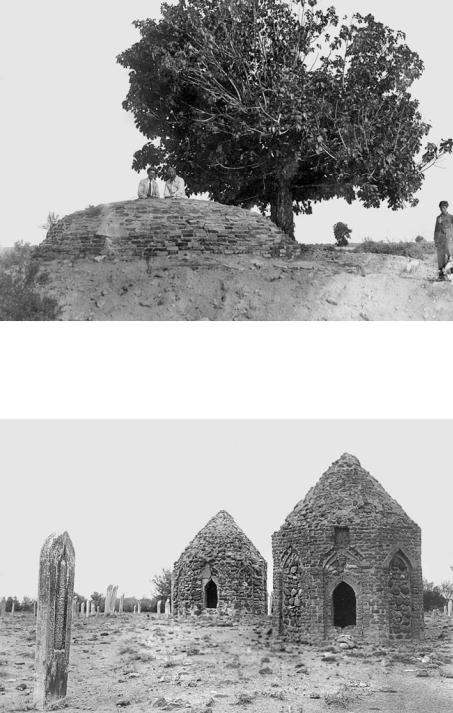

Мавзолей Аксадан-Баба. XIV в.

Азербайджанская ССР, Бардинский район, 1926 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

Кладбище Шатыр гюмбез («красивый купол») и группа мавзолеев на нем

Азербайджанская ССР, Геранбойский район, с. Тапкаракоюнлу, 1929 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

515

Шииты совершают паломничество в Наджаф, где расположен мавзолей Хазрата Али, в Kербелу, где расположена гробница имама Хусейна сына Али, вМешхед,гдерасположенсклепимамаРза.Шиитыотмечаюттраурныедаты, связанные с гибелью имамов – гара байрам. Самой главной из них считается Ашура, десятый день месяца Махаррам. Гибель имама Хусейна в Кербеле привела к появлению целой системы ритуалов, включающих массовые шествия, стенания шахсей-вахсей, обряд украшения «комнаты Гасыма», символическое отрубание голов кинжалом, самоистязание цепями.

B день Ашура месяца Махаррам верующие пели марсия, самоистязали себя цепями, громко восклицая «шах Хусейн, вай Хусейн», или «шахсей-вах- сей». В Азербайджане мерсийе на религиозные шиитские темы пели и в дни траура по усопшим родственникам. В марсия при этом обычно говорилось о прекрасных качествах и преимуществах покойного человека, а также о горечи и боли потерявших его. Такие марсия считались неотъемлемой частью устного народного творчества. Большая их часть посвящалась трагедии

вКербеле, где погиб имам Хусейн ибн Али. Если на девятый день месяца Махаррам набожные шииты просто соблюдали пост, то на десятый отмечали годовщину смерти своего имама, погибшего в битве против армии Езида ибн Муазия. В этот день гаджи – люди, совершившие хадж – паломничество

вМекку к священной Каабе в последний двенадцатый месяц лунного календаря – зу-ль-хиджа, собирались в местах, которые считались шиитами святыми, особенно в Кербеле, где ими совершались определенные ритуалы.

ВСредневековье на территории Азербайджана было распространено и такое течение в исламе, как суфизм. Изначально суфии появились среди суннитов, а после это течение приобрело множество сторонников и среди шиитов-имамитов. Будучи мистическим течением, суфизм инициировал каждого верующего к личному диалогу со Всевышним. «Средство для достижения этого суфии видели в нестяжании, самоотречении и в долгой созерцательной и аскетичной жизни под руководством наставника – “старца” (араб. – шейх или муршид, персид. – пир). На последней стадии мистического пути (араб. – тарикат) суфии считали возможным достижение полного сли-

яния с божеством. Необходимым условием для этого считалась так называемая фана (в переводе с арабского – уничтожение, исчезновение), т.е. полное отречение отсвоейличности, “умерщвление”и“растворение”еев божестве»

(История Ирана, 1958. C. 157).

Начиная с IX в. суфии стали объединяться в братства и секты – таригаты. В XI–XII вв. суфизм сильно влиял на общественно-политическую и религиозную жизнь в Азербайджане. С XI в. здесь распространился и до сих пор сохранился интеллектуально-мистический гностицизм, иранский или шиитский суфизм благодаря деятельности последователей Хорасанской школы суфизма Айн аль-Кудата аль-Хамадани (убит в 1131 г.) и Баба Кухи Бакуйа (ум. 1050–1051). Идею эту впоследствии подхватили и развили последователи крупных суфийских братств, зародившихся в Азербайджане в XIII– XIV вв. Это братства Сухравардийа, Халватийа, Сафавийа, а также представители шиитско-суфийской общины Хуруфийа, которые возглавляли крупные социальные движения в Иране, Азербайджане и Османской империи.

Священныеместа,гдепребывали дервиши,сталицентрамираспространения религиозно-философских взглядов и суфийской поэзии. В пользу широ-

516

Серебряный амулет-кешкюль с тремя подвесками в форме ладони

Историко-краеведческий музей имени Аббасгулу ага Бакиханова Азербайджанская ССР, г. Куба (Губа), 1972 г.

Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

кого влияния суфиев говорит и тот факт, что в стране было много связанных с их деятельностью почитаемых и священных мест. Некоторые из них, относящиеся к XII–XIII вв., сохранились до наших дней. В частности, в Шемахе – Пир Мардакан и Пир Гусейн, в Исмаиллах – Гыз галасы (Девичья башня, XII в.), в Нахичевани – Ханагах (XII в.), Кирна (XIII в.) и святое место на р. Алинджа (XIII в.). Эпиграфические памятники XI–XIX вв. на территории Азербайджана свидетельствуют о существо-

вании таких суфийских сект, как Галандария, Нематулла, Хейдари, Гадирия, Бекташия (челеби и бабаиды), Халватия, Шафавия, Нагшбендия, Элевия, Ясавия.

Учение секты Ясавия, в честь основателя Ахмеда Ясави, в XI–XII вв. сыграло важную роль в распространении ислама среди сельджуков. Возникнув в Центральной Азии, это учение стало популярным на Ближнем Востоке и в Азербайджане. На его основе в стране возникли такие секты, как Хальватия и Байрамия. Основателем секты Нагшбендия был бухарский шейх Бахаэтдин Мухаммед Нагшбянди, живший в 1318–1389 гг. (Петрушевский, 1966. C. 344). В источниках он упоминался как аскет, сторонник бедных, скромности и агитатор пантеистичной любви ко всему живому. Интересно, что дервиши секты Нагшбендия носили одежду песочно-желтого цвета – хирка.

Одним из известных распространителей идей секты Нагшбендия в Азербайджане был Сеид Мирхамза Нигари. Он родился в 1815 г. в с. Джиджили

вЗангезуре, а в 1885 г. скончался в Турции. Большую часть жизни он провел

вс. Ханлыглар Казахского района, где и занимался распространением идей секты. Члены секты старались увидеть в каждом создании бытие Аллаха, т.е. знаки Всевышнего. Но при этом сторонники Нагшбенди называли самым высшим проявлением Божества способность любить человека. По той же причине в стихотворениях секты часто говорилось о любовном вине. У секты Нагшбенди были специальные церемонии, за 40 дней до которых ее при-

517

верженцы объявляли пост, во время которого они употребляли только сухой хлеб и воду. Кроме того, все эти 40 дней члены тариката собирались вместе, проводя много времени в молитвах. На сороковой день сектанты собирались и вкушали яства в доме самого богатого односельчанина. После завершения трапезы один из последователей – мюрид с лучшими вокальными данными (по указанию наставника) начинал вполголоса петь. Остальные при этом напевали себе под нос. Постепенно участники собрания приходили в экстаз. Как только завершались чтения, последователи секты приступали к дэф мерасими – барабанной церемонии. Собравшиеся, постепенно вставая, начинали танцевать. При чтении стихов Сеида Нигари учитывались определенные музыкальные ритмы. Иными словами, одна часть исполнялась под ритм народной мелодии, другая – под напевы мугама. Песнопения, как и ритмическая игра, создавали в совокупности экстаз настолько сильный, что приверженцы кружились в танце до потери сознания. В народе это называли джаза олма – карой. Эта черта была характерна для всех суфийских тарикатов. Цель же состояла в том, чтобы воссоединить со Всевышним его покорного слугу, созданного им (Аллахманлы, 2011. C. 111–112). Эти церемонии проводились в различных селах Казахского района с XIX до конца 1960-х годов. Стоит отметить, что идеи секты Нагшбенди были популярны не только в Казахе, но и широко распространены среди азербайджанского населения Грузии.

В XV в. в Малой Азии Гаджи Бекташи Вели была основана секта Бекташия. Несмотря на то, что этот тарикат воспринимался как суннитский, во всех его учениях можно увидеть созвучность с идеями радикальных шиитов. Члены секты Бекташия считали, что все религии обладают равной ценностью. Примечательно, что они не придавали особого значения исполнению ритуалов, не совершали зикр и носили исключительно белую одежду и папа-

хи (Петрушевский, 1966. C. 345).

Дервишский кешкюль

Историко-краеведческий музей имени Аббасгулу ага Бакиханова Азербайджанская ССР, г. Куба (Губа), 1972 г.

Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

518

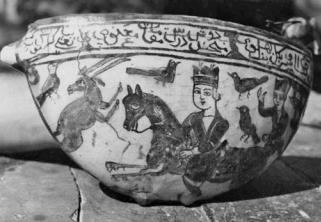

Мавзолей Шейха Бадр ад-дина. 1446 г.

Строитель Юсиф сын устада (мастера) Захида Азербайджан(Azərbaycan),Кабалинскийрайон,с.Хазра Архив Института археологии и этнографии НАНА

ВXIV–XV вв. в Азербайджане, как и во многих странах Ближнего

иСреднего Востока, широко распространились идеи шиитской секты хуруфи. Пантеистское направление этого философского течения изначально отождествляет первосоздателя Аллаха с природой (Буниятов, 1965. C. 186). Ху-

руфизм в 1398 г. был основан Фазлуллахом Астрабадлы. В тот год он объявил себя новым пророком, воплощением сущности и духа Всевышнего. По его версии, настоящая сущность Аллаха – тайная сокровищница – кензи-мехфи, а его первое явление и олицетворение было в виде слова. Сторонники хуруфизма считали возможным опровержение и изменение Корана. После смерти Фазлуллаха Наими во главе течения хуруфитов встал великий азербайджанский поэт Имамеддин Насими.

По мере распространения ислама в Азербайджане законы шариата становились важной частью жизни азербайджанцев. Участие представителей мусульманского духовенства в государственном управлении было обусловлено особой ролью законов шариата в мусульманском обществе. В шариате всегда

519