2250

.pdf

B |

= N∑/ 2 |

β |

i |

= |

1 |

|

N |

= 0,5. |

|

|

|

||||||||

1 |

=1 |

|

|

N |

2 |

|

|||

|

i |

|

|

|

|

||||

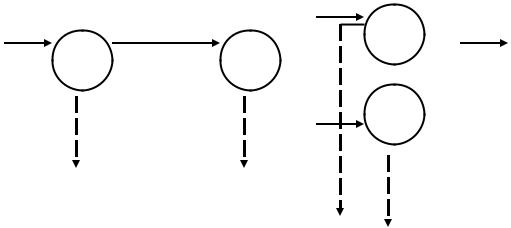

Следовательно, коэффициент отказа II части элементов объекта В2 также равен 0,5 (так как сумма их равна единице). Проверив сигнал на выходе, можно установить, содержит ли проверяемая часть элементов объекта диагностирования отказавший элемент или нет. При этом на первом этапе будет получено максимальное количество информации, равное одному биту

(см. рис. 4.12).

Предположим, что отказавший элемент находится в I части элементов (см. рис. 4. 12), следовательно, все элементы во II части исправны, а это означает, что коэффициенты отказа элементов второй части равны нулю, то есть

βNI |

/ 2+1 = βNI |

/ 2+2 =... = βNI |

= 0. |

Далее целесообразно обозначить коэффициент |

отказа элементов че- |

||

рез β ki j, а коэффициент отказа группы элементов – через Bkj, где k – номер разбиения (испытания) на группы элементов; j – номер группы элементов при k-ом разбиении; i – номер элемента.

Однако достоверно известно, что объект отказал, поэтому сумма коэффициентов отказа его элементов должна быть равна единице. Следовательно, после первого испытания необходимо нормировать коэффициенты отказа I части элементов объекта. Величины коэффициентов отказа элементов определяются исходя из соотношения

BI = |

N∑/ 2 βI |

=1,0, |

|

1 |

|

i |

|

|

i =1 |

1 |

|

|

|

|

|

откуда

βi1I = N2 ,

где βiI1 – коэффициент отказа i-ro элемента I части после первого испыта-

ния.

На втором этапе в соответствии с принципом МСПИ для получения максимального количества информации группу элементов I части следует разделить на две равные подгруппы и произвести проверку состояния каждой из них. При этом, как и на первом этапе поиска, будет получено максимальное количество информации, равное 1 биту, и так далее. Такое деление элементов на группы должно выполняться до тех пор, пока не будет локализован отказавший элемент.

Все обоснования были проведены в предположении, что при первой проверке установлен факт наличия неисправного элемента в I части элементов. Но так как оптимальная программа разрабатывается заранее (до наступления отказа объекта), то естественно составление оптимальной

100

программы поиска и для другого возможного (с одинаковой вероятно-

стью) варианта (отказавший элемент находится во II части элементов). Также в соответствии с принципом МСПИ строится оптимальная про-

грамма диагностического процесса, если коэффициенты отказа βi неоди-

наковы и среднее время проверки состояния любой группы элементов раз-

лично. Для этого подбирается такой способ разбиения элементов на группы, при котором в каждом испытании достигается максимальная скорость получения информации Wi.

Для выбора оптимального варианта разбиения при проведении первого испытания определяются суммы коэффициентов отказа различных (возможных) вариантов разбиения всех элементов объекта на группы:

B1 = β1; B2 = β1 + β2 ;...;

Bk = β1 + β2 +... + βk ;...;

BN −1 = β1 + β2 +... + βN −1 . |

(4.16) |

Подсчитывается количество информации, которое может быть получе- |

|

но при следующем способе разбиения элементов на группы: группа I – |

|

элемент № 1, группа II –элементы со второго по N-й. В этом случае |

|

J1 = −[B1log B1 + (1 − B1) log (1 − B1)]. |

(4.17) |

Вычисляется количество информации, которое может быть получено, ес- |

|

ли на первом этапе элементы на группы разбиты так: группа I –элементы № |

|

1 и 2, группа II – элементы с третьего по N-й. Тогда |

|

J2 = −[B2 log B2 + (1 − B2 ) log(1 − B2 )]. |

(4.18) |

Аналогичным образом можно определить количество информации, которое может быть получено при всех других возможных разбиениях всех элементов на группы.

Скорость получения информации определяется для каждого из возможных вариантов разбиения элементов на первом этапе:

|

W = |

J1 |

; |

W |

2 |

= |

J 2 |

|

;...; W |

k |

= |

Jk |

;...; W |

N −1 |

= |

J N −1 |

, |

(4.19) |

||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

1 |

tСР |

|

|

|

tСР |

|

|

|

tСР |

|

|

t СР |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

N −1 |

|

|

|

||||

где t СР1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

tСР |

|

||

– среднее время проверки состояния первого элемента; |

– |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

среднее время проверки состояния первого и второго элементов и так далее. Все расчеты объединяются и сводятся в таблицу (см. табл. 4.8) /11/.

Для проведения первого испытания (проверки) выбирается такой вариант разбиения всех элементов объекта диагностирования на группы, который обеспечивает наибольшую скорость получения информации по сравнению со всеми другими возможными вариантами. При переходе ко второму этапу поиска образовавшиеся группы элементов рассматривают как самостоятельные части. Коэффициенты отказа в каждой группе нормируются.

101

Таблица 4.8

Выбор оптимальной программы диагностического процесса по параметрам B, J и W

B |

B1 |

B2 |

… |

Bk |

… |

BN-1 |

J |

J1 |

J2 |

… |

Jk |

… |

JN-1 |

W |

W1 |

W2 |

… |

Wk |

… |

WN-1 |

Если на первом этапе разбиение проводилось по k -му элементу (элемент с номером k был отнесен к группе I), то при переходе ко второму этапу нормированные коэффициенты отказа определяются по формулам:

βiI1 = |

βi |

|

|

(группа |

I); |

|

(4.20) |

|

K |

|

|

|

|||||

|

|

∑βi |

|

|

|

|||

|

|

i=1 |

|

|

|

|

|

|

βiII2 = |

βi |

|

(группа |

II). |

|

(4.21) |

||

N |

|

|

||||||

|

∑βi |

|

|

|

|

|

|

|

|

i=k+1 |

|

|

|

|

|

|

|

Затем для каждой из групп составляются возможные варианты разбие- |

||||||||

ния элементов на подгруппы и вычисляются BI , |

J I |

и W I , где i – номер |

||||||

|

|

|

|

|

|

i |

i |

i |

разбиения (1 ≤i ≤ k ) для группы I |

и (k+1) ≤i ≤N для группы II, с тем, |

|||||||

чтобы найти максимум WiI и номера элементов разбиения каждой из групп

на втором этапе поиска.

Выбор вариантов испытаний зависит от того, в какой из групп окажется неисправный элемент (это станет известно только после проведения испы-

тания на первом этапе). Возможных проверок третьего этапа уже будет четыре, четвертого – восемь, пятого – шестнадцать и так далее.

Трудоемкость вычислительных работ по созданию программы оптимального диагностического процесса методом групповых проверок оправдана значительным сокращением времени, необходимого на поиск отказавшего элемента (кроме того, вся вычислительная работа может выполняться до проведения испытаний, то есть до наступления отказа объекта диагностирования). Обязательным условием применения метода групповых проверок является наличие функциональных связей между элементами. При этом необходимо структурную функциональную схему объекта разбивать на последовательно уменьшающиеся части, в которых с определенной вероятностью может находиться отказавший элемент. При слабых функциональных связях между элементами или при их отсутствии предпочтение следует отдать методу поэлементных проверок. Метод групповых проверок является достаточно эффективным и в том случае, когда элементы имеют неодинаковую надежность, а коэффициенты отказа их неизвестны. При этом, как правило, сложные элементы являются менее надежными по сравнению с про-

102

стыми. С учетом этого обстоятельства целесообразно разбивать все элементы на группы. Иногда целесообразно отсчитать половину элементов в объекте диагностирования и принять эту точку за начало разбиения. Очевидно, для такого варианта эффективность поискового процесса будет несколько ниже, чем в описанном выше случае, однако преимущества метода сохраняются.

Метод анализа симптомов отказа

Сущность метода поиска неисправного элемента по симптомам отказа (неисправности) состоит в быстром и однозначном определении отказавшего элемента объекта диагностирования на основании имеющихся или полученных в результате проведения дополнительных испытаний симптомов отказа. Чтобы использовать этот метод, необходимо иметь функциональную схему объекта диагностирования /30, 35, 36/.

Вобъекте, состоящем из N функциональных элементов, при отказе может наблюдаться п (или менее) различных симптомов отказа. Кроме того, отказы различных элементов могут иметь один и тот же симптом, а отказ одного и того же элемента – различные симптомы. Например, обрыв соединения в электрической цепи исполнительного устройства (электродвигателя) может привести к отсутствию рабочего шума, а в цепях контрольноизмерительных приборов – к отсутствию показаний приборов. Таким образом, каждому номеру элемента может соответствовать комплекс симптомов отказа, и наоборот. Cвязи элементов объекта диагностирования и симптомов их отказов можно представить в виде матрицы (табл. 4.9), которая имеет N строк и п граф. В клетке на пересечении строки, соответствующей данному элементу, и графа, соответствующего наблюдаемому симптому, ставится единица, если отказ элемента сопровождается данным симптомом, и нуль – в противном случае. Из матрицы (см. табл. 4.9) следует,

что отказ элемента Э1 сопровождается симптомами C1 и Cj, отказ элемента Э2 – симптомами С2 и так далее.

Видеальном для диагностического процесса случае каждому элементу соответствует только один, ему присущий, симптом отказа, появление которого однозначно указывает на его неисправность. В этом случае матрица связей имеет вид единичной матрицы (табл. 4.10) /11, 35/, которую удобно использовать в практике диагностирования.

Благоприятным является случай несовпадения комплекса симптомов, ни для каких двух элементов объекта диагностирования. Так, если при отказе

элемента Э1 наблюдаются симптомы C1 и Cj (см. табл. 4.9), то при отсутствии второго такого набора симптомов диагностическая задача также решается однозначно. На практике комплексы симптомов могут совпадать, и

103

Таблица 4.9

Матрица связей между элементами объекта диагностирования и их симптомами отказов (каждому элементу соответствует более одного симптома отказа)

|

|

|

Симптомы отказов |

|

|

Кодовое |

|

Элемен- |

С1 |

С2 |

… |

Сj |

… |

Сn |

число |

ты |

|

|

|

|

|

|

|

Э1 |

1 |

0 |

… |

1 |

… |

0 |

1j |

Э2 |

0 |

1 |

… |

0 |

… |

0 |

2j |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

Эi |

0 |

1 |

… |

1 |

… |

0 |

2j |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

ЭN |

0 |

0 |

… |

1 |

… |

1 |

Jn |

Таблица 4.10

Матрица связей между элементами объекта диагностирования и их симптомами отказов (каждому элементу соответствует только один симптом отказа)

Элементы |

|

|

Симптомы отказов |

|

|

|

С1 |

С2 |

… |

Сj |

… |

СN |

|

Э1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Э2 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

… |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

Эi |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

… |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

ЭN |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

поэтому приходится использовать информацию, получаемую в результате дополнительных испытаний.

При анализе достаточности симптомов для однозначного определения отказа любого элемента объекта составляют кодовые числа, присущие каждому отдельному элементу. Цифры кодового числа составляют из номеров симптомов, наблюдающихся при отказе элемента, для которого составляется кодовое число, и записывают в правую часть (табл. 4.11). Для однозначного определения любого отказа необходимо, чтобы не было одинаковых кодовых чисел и кодовых чисел, равных нулю. Если эти условия не выполняются, то необходимо дополнительно проверять некоторые другие параметры с тем, чтобы можно было различать отказы всех элементов объекта.

Если имеются симптомы, входящие не в один, а в несколько комплексов, и после их исключения по-прежнему выполняется условие различимости отказов, то такие симптомы можно исключить из рассмотрения, то есть без ущерба для успешного решения диагностической задачи не контролировать некоторые диагностические параметры. Поиск отказавшего

104

Таблица 4.11

Матрица связей между элементами гидравлической системы и их симптомами отказов (каждому элементу соответствует более одного симптома отказа)

Элементы |

|

|

Симптомы отказов |

|

|

|

С1 |

С2 |

С3 |

С4 |

Кодовые числа |

||

Э1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1234 |

134 |

Э2 |

0 |

1 |

1 |

1 |

234 |

34 |

Э3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

3 |

3 |

Э4 |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

4 |

элемента в системе при использовании данного метода осуществляется по кодовому числу. Так, если при отказе системы наблюдаются симптомы С2 и Cj, то отказал элемент Эi , если только симптомС2, то – элемент Э2 .

Применение методов поиска неисправного элемента по симптомам отказов можно пояснить на примере структурной схемы гидравлической системы, представленной на рис. 4.13. Взаимосвязь между элементами и симптомами представлена матрицей (см. табл. 4.11) /11/, где в предпоследней графе записаны кодовые числаотказов.

Насос |

Распределитель |

Манометр |

|||

Э3 |

|

|

|||

X(t) |

|

|

|

|

|

|

|

Y(t) |

|

||

Э1 |

Э2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Вход |

|

|

|

|

Выход |

|

|

|

Э4 |

|

|

С1 |

С2 |

Гидравлический |

|||

|

цилиндр |

||||

С3 С4

Рис. 4.13. Структурная схема гидравлической системы

Из матрицы связей следует, что при отказе элемента Э1 появляются

симптомы С1, С2, С3, С4, а при отказе элемента Э2 – симптомы С2, С3, С4 и так далее. Анализ табл. 4.11 позволяет сделать вывод, что условие различи-

мости отказов элементов выполнено, так как нет одинаковых кодовых чисел и кодовых чисел, равных нулю (предпоследняя графа таблицы). Кроме того, условие различимости отказов не нарушится, если отсутствует симптом С2. Новые кодовые числа после исключения этого симптома записаны в последней графе таблицы. С помощью этих кодовых чисел можно однозначно определить отказавший элемент при отказе гидравлической сис-

105

темы. Действительно, если при отказе наблюдаются симптомы С3 и С4 то это свидетельствует о том, что отказал второй элемент, если только симптом С4, то только четвертый элемент.

В некоторых случаях процесс поиска отказавшего элемента по симптомам отказов можно существенно упростить. При этом могут быть использованы специальные поисковые схемы /11/. Поисковые схемы составляются заранее с помощью законов математической логики, путем анализа возможных отказов объекта диагностирования и наблюдаемых при этом симптомов отказов. Использование поисковых схем позволяет осуществлять поиск отказавшего элемента без непосредственной проверки работоспособности элементов.

Для составления поисковой схемы может быть рассмотрен объект, состоящий из N элементов. В рассматриваемом объекте через А1, А2, ..., AN обозначены его элементы, а через а1, a2, ..., аn – симптомы отказов элементов. Отказу каждого элемента, например А1, сопутствует определенная группа симптомов. При этом возможны различные связи между отказом элемента и его симптомами.

1. При отказе элемента A1 наблюдается симптом а1 или а2, или а3 и так далее (аs), или все симптомы одновременно. Такая связь между симптомами и отказом элемента А1 называется дизъюнктивной (логическое сложение)

и обозначается так: |

|

А1 = а1 а2 а3 … аs, |

(4.22) |

где – знак логического сложения, не совпадающий со знаком арифметического сложения (связь «или»). Формула (4.22) выражает необходимое и достаточное условие отказа элемента А1 и читается так: в объекте отказал элемент А1, если имеет место симптом а1 или а2, или а3 и так далее, или имеют место все симптомы одновременно.

2. При отказе элемента А1, одновременно наблюдаются симптомы а1, а2, а3, ..., as. Такая связь называется конъюнктивной и обозначается

А1 = а1 а2 а3 … аs= а1 · а2 · а3 ·…· аs , |

(4.23) |

где (или ·) – знак логического умножения, совпадающий со знаком арифметического умножения (связь «и»). Выражение (4.23) читается так: в объекте отказал элемент А1, если одновременно наблюдаются и симптом а1, и а2, и а3, и так далее, то есть все симптомы одновременно. Появление любых других сочетаний симптомов не свидетельствует об отказе элемента А1.

Использование понятий дизъюнктивной и конъюнктивной связей в методике поиска отказавшего элемента можно рассмотреть на примере отказа гидравлической системы грузоподъемного крана.

При попытке поднять стрелу грузоподъемного крана установлено, что она не поднимается. Одновременно наблюдаются срабатывание ограничителя грузоподъемности и повышение давления в гидравлической сис-

106

теме. При дополнительном испытании (опускании стрелы) обнаружено, что стрела не опускается. Кроме того, наблюдается срабатывание предохранительного клапана гидравлической системы и повышение в системе рабочего давления.

Таким образом, отказу неизвестного элемента сопутствует ряд симптомов. Пусть:

а1 – стрела не поднимается; а2 – стрела не опускается;

а3 – срабатывает ограничитель грузоподъемности; а4 – срабатывает предохранительный клапан; а5 – давление в гидравлической системе повышается.

Используя понятия математической логики, связь между отказом элемента Z и его симптомами можно представить в виде логической формулы

Z = а1· а3 · а5 а2 · а4 · а5 = а5(а1 · а3 а2 · а4). |

(4.24) |

Дальнейший анализ (или сравнение с имеющимся тестом) показывает, что формула (4.24) определяет необходимое и достаточное условия отказа, состоящего в изгибе штока гидроцилиндра подъема (опускания) стрелы и его заклинивании. Такими логическими формулами могут быть описаны, в принципе, все возможные отказы объекта диагностирования (гидравлической системы в частности), а в соответствии с ними созданы схемы поиска, состоящие из простейших испытаний (тестов, разработанных и созданных заранее).

Таким образом, при отказе объекта диагностирования следует имеющиеся симптомы привести в соответствие с логическими связями между ними с помощью теста и установить, отказу какого элемента соответствует реализованный тест. Достоинством методов поиска отказавших элементов по симптомам отказа является принципиальная возможность их использования в объектах диагностирования любой сложности. К недостаткам следует отнести, во-первых, то, что они не дают последовательности проверок для обнаружения любого отказа, и, во-вторых, мала разрешающая способность, так как при большом числе элементов в объекте диагностирования отказам некоторых элементов могут сопутствовать мало отличающиеся между собой симптомы.

Методы рациональной технической диагностики (методы контроля)

При отсутствии данных о надежности элементов системы программу диагностического процесса строят, предполагая элементы одинаково надежными. В этом случае, очевидно, можно говорить о методах не опти-

107

мальной, а рациональной технической диагностики. Наиболее часто используются следующие методы рациональной технической диагностики/9, 11, 19, 22, 30, 35, 36/:

•контрольсборкитехническогоустройства(контрольсхемы);

•замена неисправного элемента на исправный;

•исключение отказавшего элемента;

•использование таблиц неисправностей;

•использование функционально-логических схем.

Контроль сборки технического устройства (контроль схемы). Под кон-

тролемсборкитехническогоустройства(изделия) понимается:

–проверка правильности сборки узлов, систем, монтажа схемы (электрической, пневматической, гидравлической);

–проверка исправности предохранительных устройств, параметров рабочего тела и исходного положения всех частей и элементов (тумблеров, переключателей, органов управления, предохранительных клапанов, вентилей).

Из-за ошибок, допущенных при сборке и монтаже узлов или коммуникаций, возникает большое число отказов следующего типа: короткие замыкания, травление пневматических и гидравлических коммуникаций, потенциал на корпусе, понижение сопротивления изоляции. Вследствие перегрузок линий питания часто выходят из строя наиболее слабые элементы – предохранительные устройства. Очевидно, что вероятность возникновения отказов, обусловленных недостаточным опытом обслуживающего персонала, может быть сравнительно высока. Вместе с тем трудозатраты, необходимые для контроля правильности сборки системы или схемы, включения тумблеров, переключателей, контроля состояния источников питания и электрических соединений, пневматических и гидравлических коммуникаций, как правило, незначительны. Поэтому можно утверждать, что проверка элементов, которые часто отказывают в процессе подготовки технических устройств к работе в результате ошибок, допущенных обслуживающим персоналом, не требующая значительных временных затрат, отвечает требованиям принципа МСПИ.

Замена неисправного элемента на исправный. Удовлетворить принципу МСПИ можно иногда, воздействуя только на знаменатель отношения W=J/t, так как оценка времени, необходимого для проверки элемента, более простая задача, чем оценка коэффициентов отказа. Уменьшить время проведения испытаний можно, выбрав менее трудоемкие испытания. Это – испытания, предусматривающие замену предполагаемого неисправного элемента, блока, узла на заведомо исправный элемент. После замены система проверяется на функционирование. Если признаки нормального функционирования системы полностью восстанавливаются, то это свидетельствует о том, что замененный элемент был неисправен. Применение этого метода на практике ограничено,

108

содной стороны, отсутствием в достаточном количестве исправных запасных элементов (блоков, узлов) и, с другой стороны, его неэффективностью при определении неявных отказов. Кроме того, следует иметь в виду, что использование метода замены связано с риском повреждения заведомо исправного элемента (блока), если отказ произошел не из-за меняемого элемента.

Иногда вместо замены элементов на заведомо исправные используют

метод исключения отказавшего элемента, состоящий в последовательном отключении элементов, которые предполагаются отказавшими, и проверке остальных элементов. Метод исключения малоэффективен, так как велики трудозатраты на разборку системы, схемы. Кроме того, имеется опасность возникновения новой неисправности в результате неправильного или некачественного повторного подсоединения элементов.

Использование таблиц неисправностей. Для несложных систем состав-

ляются таблицы, связывающие причину (отказ элемента) со следствием – отказом объекта диагностирования или, другими словами, симптомы отказа с элементами. Для сложных систем подобные таблицы очень громоздки.

Использование функционально-логических схем при организации диаг-

ностических проверок. При поиске отказавших элементов, как правило, используются принципиальные или функциональные схемы технических устройств. В случае диагностирования простого технического устройства его принципиальной или функциональной схемы достаточно для организации поискового процесса. Принципиальные или функциональные схемы сложных устройств уже не отвечают всем требованиям. Функциональные связи между элементами обуславливаются их взаимным влиянием с точки зрения преобразования сигналов. Как уже указывалось, сигналом называется физический носитель информации (время, температура, давление, напряжение). Элемент – любая часть объекта (технического устройства), имеющая входивыход, способнаяпреобразовывать сигналы.

Логические связи между элементами обусловлены их взаимным влиянием с точки зрения функционирования. Логическую задачу решают, когда хотят выяснить, может ли данный ненормально функционирующий элемент влиять на работу другого элемента или нет, а также, будет ли этот элемент ненормально функционировать, если откажет любой другой элемент. Функциональную задачу решают, когда хотят выяснить, какой сигнал поступает

свыхода данного элемента, находятся ли в норме его параметры или нет.

Впроцессе поиска неисправности требуется, прежде всего, выяснить, в каких элементах системы наиболее вероятно возникновение отказа. Для этого следует сосредоточить все внимание на передаче информации от элемента к элементу, то есть установить причинно-следственные, логические связи между элементами.

Таким образом, поисковые схемы позволяют устанавливать логические связи, на основании которых строятся гипотезы о возможном расположе-

109