- •Раздел 1. Изображение объектов предметного мира, пространства средствами академического рисунка

- •Тема 1.1. Основы рисунка

- •Тема 1.2. Выполнение графического изображения натюрморта

- •Тема 1.3. Выполнение графического изображения интерьера

- •Тема 1.4. Выполнение набросков и зарисовок

- •Тема 1.5. Выполнение графического изображения гипсовых слепков частей лица и гипсовой классической головы средствами академического рисунка

- •Раздел 2. Основные изобразительные техники и материалы

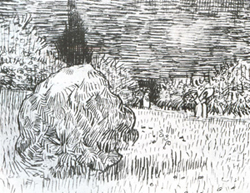

- •Тема 2.1. Уникальная графика

- •Тема 2.2. Печатная графика

- •Раздел 3. Выполнение графического изображенияголовы и фигуры человека средствами академического рисунка и основными изобразительными техниками и материалами

- •Тема 3.1. Выполнение графического изображения головы человека средствами академического рисунка и основными изобразительными техниками и материалами

- •Тема 3.2. Выполнение графического изображения фигуры человека

- •Раздел 1. Изображение объектов предметного мира, пространства средствами академического рисунка

- •Раздел 2. Основные изобразительные техники и материалы

- •Раздел 3.Выполнение графического изображенияголовы и фигуры человека средствами академического рисункаи основными изобразительными техниками и материалами

Раздел 1. Изображение объектов предметного мира, пространства средствами академического рисунка

Тема 1.1. Основы рисунка

Рисунок – изображение, выполненное от руки с помощью графических средств – контурной линии, штриха, пятна.

Графика – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения, основывающиеся на искусстве рисунка и обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями (от греч. grafo – пишу, черчу, рисую).

Рисунок линейный и тоновый. Светотеневые эффекты и пластическая моделировка. Разновидности рисунка – эскизы, наброски, зарисовки, этюды. Рисунки, отражающие архитектурный замысел.

Ограниченное использование разных цветов в рисунке. Рисунок как станковое произведение графики и как вспомогательный материал для создания живописных, графических, скульптурных произведений. Рисунки, выполненные сухими красящими веществами (уголь, металлические штифты, итальянский и графитовый карандаш, сангина и др.). Рисунки, выполненные жидкими красящими веществами (тушь, бистр, сепия, чернила и др.). Основа для рисунка – папирус, пергамент, бумага белая и тонированная. Рисунок как средство познания художником действительности.

Разнообразие применяемых в рисунке материалов и способов их использования. Комбинирование материалов в рисунке. Необычайное богатство изобразительных приемов и разновидностей рисунка. Монохромные и подцвеченные рисунки. Пастель, тушь и т.д. – средства создания рисунка. Выполнение рисунков разными материалами в различных графических техниках

Средства выразительности

Линия - это условное средство изображения, изобретенное человеком в отдаленные доисторические времена, в самом начале зарождения изобразительного искусства. Ею пользуются и по сей день, как основным средством исполнения рисунка. Линии бывают разные. Линия, или след на бумаге, оставляемый острием карандаша или рейсфедера с тушью, движение которого направляется каким-либо чертежным инструментом (линейкой, лекалом или циркулем и т. д.), называется «чертежной» линией. На всем своем протяжении она одинакова по ширине. Это считается ее достоинством. Но в наброске такая линия непригодна -- она суха, безжизненна и поэтому невыразительна.

Штриховая

линия,

или штрих,

появляется на поверхности бумаги как

результат движения руки, держащей

карандаш или ручку с пером, кисть или

другое приспособление, которым красящее

вещество наносится на бумагу.

В

зависимости от разнообразного касания

поверхности бумаги всей или частью

боковой поверхности заточенного стержня

карандаша или разнообразного по силе

нажима пера с тушью, осуществляемого

движением руки, остающийся след изменяет

свои качества, становится темным или

светлым, мягким или жестким.

К

тому же штриховая линия может быть

длинной, короткой, широкой и в своем

движении способна по желанию рисующего

постепенно, и плавно переходить в тонкую,

едва заметную. Пластические качества

динамической штриховой линии при умелом

и обдуманном пользовании открывают

много художественно-творческих и

технических возможностей.

В

штриховом наброске (как и в линейном)

нанесение контура является первоочередным

делом, и штриховая линия также при этом

способна выполнять несколько

функций.

Именно

здесь, при нанесении контура, прежде

всего, оказываются богатые возможности

штриха как графического средства,

позволяющего сразу же придавать

изображению некоторые объемно-пространственные

качества. Штриховая линия, способная

изменяться по своей ширине и силе

звучания красящего вещества, позволяет

передавать их уже в самом контуре.

Контур

принадлежит форме и представляет собой

изменение степени освещенности

поверхностей формы, уходящих в перспективу,

наблюдаемое в местах касания с

фоном.

Акцентированный,

исполненный уверенным движением

штриховой контур может быть весьма

динамичным и выразительным.

Хотя

линейный и штриховой контуры фактически

одинаково плоско л

К

тому же штриховая линия может быть

длинной, короткой, широкой и в своем

движении способна по желанию рисующего

постепенно, и плавно переходить в тонкую,

едва заметную. Пластические качества

динамической штриховой линии при умелом

и обдуманном пользовании открывают

много художественно-творческих и

технических возможностей.

В

штриховом наброске (как и в линейном)

нанесение контура является первоочередным

делом, и штриховая линия также при этом

способна выполнять несколько

функций.

Именно

здесь, при нанесении контура, прежде

всего, оказываются богатые возможности

штриха как графического средства,

позволяющего сразу же придавать

изображению некоторые объемно-пространственные

качества. Штриховая линия, способная

изменяться по своей ширине и силе

звучания красящего вещества, позволяет

передавать их уже в самом контуре.

Контур

принадлежит форме и представляет собой

изменение степени освещенности

поверхностей формы, уходящих в перспективу,

наблюдаемое в местах касания с

фоном.

Акцентированный,

исполненный уверенным движением

штриховой контур может быть весьма

динамичным и выразительным.

Хотя

линейный и штриховой контуры фактически

одинаково плоско л ежат

на поверхности бумаги, контур, исполненный

штриховой линией, обладает такими

пространственными свойствами, которые

позволяют сразу же намечать и некоторые

объемные признаки формы.

Это

преимущество штрихового контура

сказывается при исполнении набросков

с рельефного орнамента, с различных

растительных форм и с некоторых других

объектов, но особенно с такой натуры,

как животное и человек.

ежат

на поверхности бумаги, контур, исполненный

штриховой линией, обладает такими

пространственными свойствами, которые

позволяют сразу же намечать и некоторые

объемные признаки формы.

Это

преимущество штрихового контура

сказывается при исполнении набросков

с рельефного орнамента, с различных

растительных форм и с некоторых других

объектов, но особенно с такой натуры,

как животное и человек.

Необходимость применения пятна в качестве графического средства при исполнении набросков и зарисовок возникает главным образом при решении следующих задач:

при выявлении или подчеркивании объемности формы натуры;

для передачи ее освещенности;

при желании показать cилу тона, окраску формы, а также фактуру ее поверхности;

с целью передачи глубины пространства, окружающего форму (фон). Тональное пятно создается внутри контура параллельными или перекрещивающимися линиями (или штрихами). В этом случае на силу пятна воздействует ширина линий или штрихов и светлых промежутков, остающихся между ними, которые должны соответствовать размеру исполняемого рисунка. Тональное пятно на бумаге может быть создано и другими средствами, причем сила и звучание его в значительной мере зависят от особенностей и свойств графического материала, которым исполняется набросок, а также от техники нанесения этого материала на бумагу. При использовании для наброска так называемых «сухих» материалов (мягкие графитные и угольные карандаши, обыкновенный и прессованный уголь, «соус») пятно нужной силы может быть создано жесткой кистью, растушевкой и даже просто пальцем. Такие материалы, как чернила и тушь, в готовом виде или разведенные водой наносятся на бумагу мягкой или жесткой кистью. В некоторых случаях пятно может быть нанесено в начале работы, сразу, а затем уже по натуре уточняется контур изображаемой формы. Нередко в работе над набросками применяются сразу все графические средства: линия, штрих и пятно или в комбинациях: линия и тон и др.

Точка

это еще одно выразительное средство

графики. Точка структурный элемент

точечной техники. Множась по поверхности

она образует графическое пятно. Форма

точки зависит от инструмента, которым

она наносится на плоскость.

Точка

в еще большей степени предоставляет

возможность выражения пространства,

но с непосредственно средовыми свойствами.

Так же как и штрих, точка позволяет

передавать тональное разнообразие

графики, но обладает специфическими

качествами фактуры. Однако в отличие

от линии, совершенно лишена каких-либо

признаков эмоциональной экспрессии в

своем выражении. Это скорей безличностное

и очень технологичное графическое

средство.

Точка

это еще одно выразительное средство

графики. Точка структурный элемент

точечной техники. Множась по поверхности

она образует графическое пятно. Форма

точки зависит от инструмента, которым

она наносится на плоскость.

Точка

в еще большей степени предоставляет

возможность выражения пространства,

но с непосредственно средовыми свойствами.

Так же как и штрих, точка позволяет

передавать тональное разнообразие

графики, но обладает специфическими

качествами фактуры. Однако в отличие

от линии, совершенно лишена каких-либо

признаков эмоциональной экспрессии в

своем выражении. Это скорей безличностное

и очень технологичное графическое

средство.

Пропорции и их значение в рисунке. Композиция рисунка

Пропорция - (от лат. proportio — соотношение, соразмерность). Соотношение частей к целому и соотношение их между собой.

Пропорции (лат. proportio — соразмерность) — соразмерность всех частей художественного произведения или архитектурного сооружения, их соответствие друг другу и определенное соотношение с целым.

Конструкция (лат. constructio — оставление, построение) — строение, взаимное расположение частей предмета, структура его формы.

Красота предмета образуется пропорциями, становясь строгой соразмерностью, гармонией всех частей, такой, что ни прибавить, ни убавить ничего нельзя, и все детали, части должны взаимно соответствовать друг другу.

Итак, в окружающем нас мире все предметы характеризуются не только конструктивным строением, но и размерами. Возьмем, например, садовую лейку — предмет сложной комбинированной формы с неполной симметрией частей (рис. 13). При рисовании лейки с натуры важно увидеть, что две ее части — трубка и ручка — расположены в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии цилиндрического корпуса, и тогда в зависимости от поворота модели не будет допущена ошибка при построении изображения. Одновременно рисовальщик обязан следить за соотношением основных величин предмета — его высотой и шириной, определяя их на глаз.

Натурные постановки из двух и более предметов заставляют рисовальщика учитывать пропорциональные отношения между ними. Например, при рисовании с натуры цветущих комнатных растений (возьмем кактус опунция и бегонию крупнолистную) из-за различных размеров внимание рисующего непременно сосредоточивается на их соотношениях, а при построении рисунка — на своеобразной композиционно-пластической и конструктивной выразительности. На этой основе образуются представления о натуре, организовываются в изображении ее объемно-пространственные свойства, пропорциональность, пластичность.

Грамотный рисунок — это прежде всего изображение пропорций предмета. Но это не значит, что предмет надо непременно рисовать в натуральную величину. Это невозможно, если принять во внимание наше зрительное восприятие, и не нужно, если учитывать расстояние от вашего места до натуры. Иное дело, что размеры предмета выдержаны в пропорциях, а также по отношению к окружающей среде и в любом уменьшенном виде выглядят правдиво. Следовательно, здесь все зависит от выбранного вами масштаба изображения. Это касается также и установления размеров отдельных частей предмета по отношению к общим массам.

Таким образом, выдержать пропорции в рисунке — значит добиться соотношения величин всех частей предмета к целому в пределах формата и выбранного масштаба изображения.

Но пропорции есть не только в соотношении величин предмета. В каждом светотеневом рисунке нужно передать еще и пропорциональные натуре отношения в тоне. Известно, что правдивого изображения натурной постановки рисовальщик достигает на основе передачи как раз взаимных отношений по светлоте. Вы уже знаете, что самая светлая на предмете в натуре часть или точка во много раз светлее самой белой бумаги, не говоря уже о карандаше, не способном проложить темного пятна, адекватного пятну в натуре. Что же должен делать в этом случае рисовальщик? Правдивости в тоне добиваются выдержанностью в рисунке тонального масштаба.

Пропорциональных натуре отношений достигают благодаря учету белизны бумаги и кроющей силе карандаша. А за основу таких отношений берут, например, блик и самое темное пятно в тени, сравнивая в рисунке с ними все остальные градации светотени. Умелое владение тоном завершает правдивую передачу натурной постановки.

При изложении понятия о пропорциях предметов нужно подробнее остановиться на так называемом «золотом сечении». Сведения о нем восходят ко времени расцвета античной культуры и упоминаются в трудах великих древнегреческих мыслителей Пифагора, Платона, Евклида. До сих пор считается, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход в VI в. до н.э. философ и математик Пифагор, позаимствовавший, вероятно, знание его у египтян и вавилонян, широко применявших это красивое пропорциональное соотношение величин при создании пирамид, храмов, рельефов, пальметок. Волею судьбы Пифагор посетил землю фараонов, где увидел нечто его глубоко поразившее, затем был пленен персами, от которых попал в Вавилон. Тамошние жрецы помогли любознательному греку изучить теорию чисел, музыку, философию. Вернувшись в зрелом возрасте на родину, Пифагор основал в городе Кротоне общество математиков и философов, занимавшихся не только геометрией и наукой мудрости, но и теорией музыки. Пифагор открыл знаменитое математическое соотношение: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Если Пифагор позаимствовал золотую пропорцию у египтян, то последние, вероятно, переняли ее у более древних предшественников, о которых мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. Древний мир загадочен, и вот новые доказательства этого: при археологических раскопках палеолитической стоянки на реке Ангаре в Сибири была найдена пластинка из бивня мамонта с рисунком-календарем на ее поверхности. Удивляют размеры пластинки (13,6*8,2 см), с точностью до 1 мм отвечающие золотой пропорции. Возможно это случайность, но впечатляющая. Как тут не подумать о том, что законы красоты — в соизмеримости формы: эта пластинка для человека эпохи позднего каменного века только в таком соотношении сторон была приемлемой. Наш далекий предок, конечно, не мог знать о закономерностях зрительного восприятия и эмоционального воздействия вещи. Интуитивное познание мира привело человека, жившего 15 тысяч лет назад, к неожиданному для современной науки результату. Почему же тогда подобные пропорции выдерживались в разных других предметах и изображениях, найденных археологами?

Например, пропорции «золотого сечения» обнаружены в некоторых первобытных фресках пещер Франции, Испании и Швейцарии, в наскальных рисунках близ села Шишкино на реке Лене. Все это было бы странным, если бы не оказалось закономерным: наблюдательность человека подсказала ему эту пропорцию на основе природных проявлений данного соотношения. Поистине «божественная» назвал эту пропорцию современник великого Леонардо да Винчи монах-математик Лука Пачоли. И вообще, вся история учения о пропорциях связана с поисками теории гармонии и красоты. Античная эстетика и эстетика Ренессанса искали законы красоты в соотношениях отдельных частей и целого. Эти соотношения в формах предметов дают симметрия и золотая пропорция. Пропорции золотого сечения» и симметрия позволяют бесконечно разнообразить композиционные построения в произведениях искусства всех родов и видов.

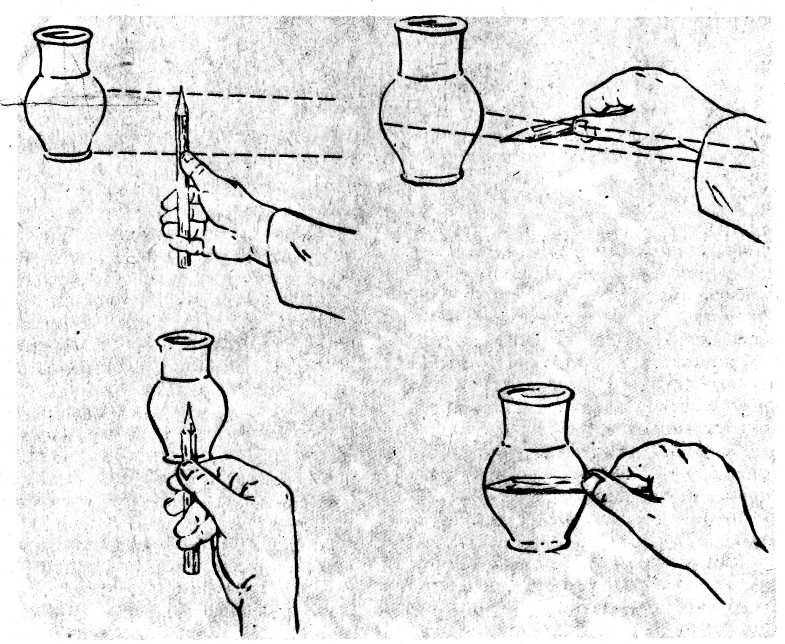

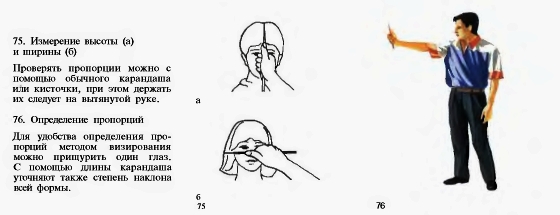

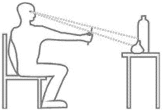

Визирование.

Это делается так: берем произвольный

измеритель (чаще всего это карандаш или

древко кисти) таким образом чтобы он

был свободным концом визуально совмещен

с одним краем измеряемого предмета, а

другой край этого предмета отмечаем

большим пальцем.

Визирование.

Это делается так: берем произвольный

измеритель (чаще всего это карандаш или

древко кисти) таким образом чтобы он

был свободным концом визуально совмещен

с одним краем измеряемого предмета, а

другой край этого предмета отмечаем

большим пальцем.

При этом обязательно надо соблюдать два условия:

1. Расстояние от глаза до измерителя должно быть всегда одинаково.

Для этого измеритель держат всегда на вытянутой руке.

2. Измеритель должен быть всегда перпендикулярен лучу зрения.

Для этого нижний его конец подпирается мизинцем.

Итак, совмещаем концы измерителя с горизонтальными габаритами постановки. Полученный размер укладываем в вертикальном габаритном размере постановки (всегда меньшее укладываем в большем). Сначала один раз от крайней нижней точки вверх, затем, мысленно отметив уровень верхнего конца измерителя, вверх от этого уровня.

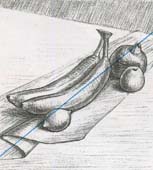

Давайте рассмотрим несколько примеров выполнения композиции натюрморта.

|

|

|

Примеры построения композиции рисунка |

||

Даже об одном предмете можно рассказать по-разному: изобразить его крупно на первом плане, показать средний план или нарисовать этот предмет мелко на дальнем плане. Выбор размера изображения на листе и количества необходимых планов для построения композиции зависит от замысла художника. Формат листа у рисунков натюрмортов на этой странице одинаковый, а вот впечатление возникает самое разное. Это происходит потому, что композиция каждого натюрморта имеет четкую структуру. Ощущение устойчивости, равновесия, покоя возникает от композиций, которые построены на основе разных фигур, но с использованием симметрии. Асимметричное и диагональное размещение предметов передают движение, беспокойство, неуравновешенность частей композиции.

|

|

|

|

|

|

Примеры композиционного расположения предметов в натюрморте |

||

Основные сведения о законах перспективы. Основные сведения о законах воздушной перспективы

Построение перспективы квадрата. Построение перспективы окружности

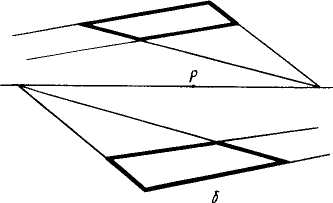

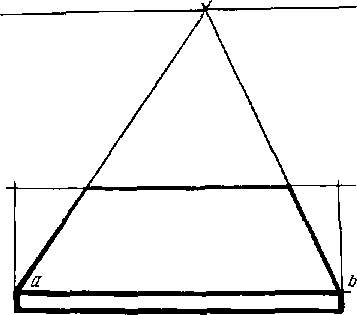

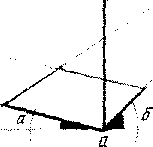

Перспектива квадрата.Первое положение —фронтальное. Для построения квадрата в этом положении, когда его стороны параллельны линии горизонта, находящейся на уровне глаз рисующего, необходимо определить центральную точку схода. В зависимости от положения квадрата выше или ниже линии горизонта две стороны уходят в глубину сверху вниз или снизу вверх, а две другие остаются параллельными картинной плоскости. В целом рисунок сокращающихся сторон квадрата в этом случае будет походить на трапецию

Во втором положении плоскость квадрата—под случайным углом. Стороны квадрата, уходящие в глубину, направлены не в главную точку схода Р, а в точки схода, расположенные по правую и левую стороны от нее. Квадрат в перспективе приобретет вид неправильного четырехугольника—ромба (рис. 15, б).

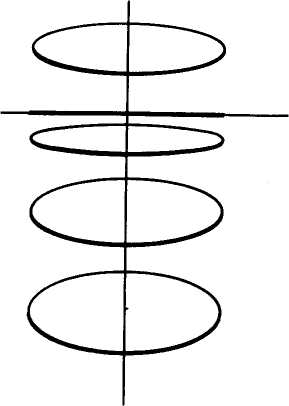

Перспектива круга. Круг в перспективе имеет вид эллипса (рис. 16). Чем ближе к горизонту, тем эллипс кажется уже, а на горизонте он сливается с ним в одну линию (см. рис. 16).

Окружность хорошо вписывается в квадрат. В случае надобности вначале строят квадрат в перспективе, а затем вписывают эллипс.

В перспективе нужно проследить, чтобы передняя половина окружности была больше, а задняя меньше. Прорисовывайте эллипс старательно, заботясь о плавном переходе линии от передней к задней половинам окружности, чтобы при этом не образовывался острыйугол.

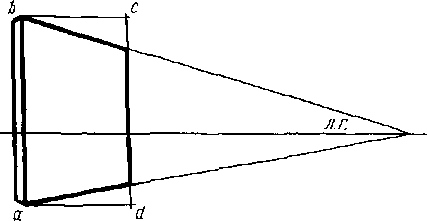

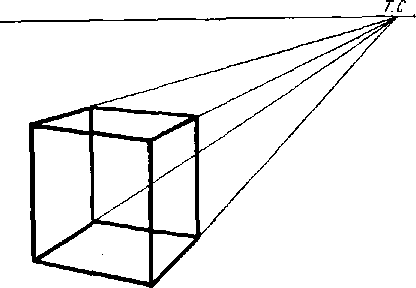

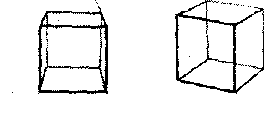

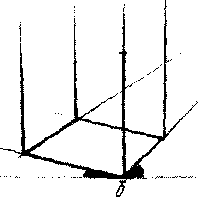

Конструктивное линейное построение куба

Рассмотрим пример, когда куб расположен ниже линии горизонта, а левая и правая боковые грани его не кажутся равными по ширине (рис. 10).

Учиться перспективному построению объемного граненого предмета на листе бумаги наиболее наглядно на примере куба, так как у него в натуре все грани и ребра одинаковые.

Рисованию любого предмета предшествует изучение его конструкции и расположения в пространстве. В данном случае необходимо понять соотношение видимых размеров граней и ребер куба, определить, какая из вертикальных граней открыта больше, какая меньше.

Грани куба представляют основу (каркас) всей его конструкции, поэтому с них следует начинать построение. Чтобы построить перспективу составляющих куб плоскостей, надо начинать рисовать с ближнего плана, с ближайшего вертикального ребра. Высота куба намечается произвольно, но согласовывается с форматом листа бумаги. От нижнего и верхнего концов этого вертикального ребра проводят направления нижних и верхних горизонтальных ребер, предварительно определив углы наклона этих ребер в натуре. У куба, который расположен целиком ниже линии горизонта, угол наклона нижних горизонтальных ребер будет больше, чем верхних, причем у большей (более открытой) видимой вертикальной грани угол наклона уходящих горизонтальных ребер будет меньше и, наоборот, у меньшей грани—больше.

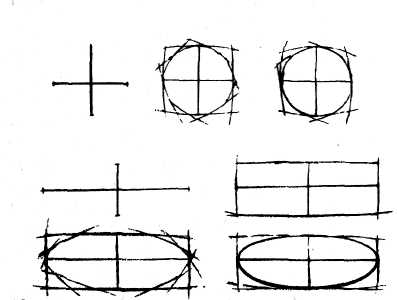

Рис. 8. Рисование прямоугольника в вертикальном положении

Рис.

9. Рисование прямоугольника

Рис.

9. Рисование прямоугольника

в горизонтальном положении

Горизонтальные параллельные ребра сходятся в точках, лежащих на линии горизонта слева и справа от рисунка (точки схода ТС), в данном случае далеко за пределами листа бумаги. Важно в данном случае, чтобы на рисунке было заметно, что параллельные в натуре ребра, если мысленно продолжить их, сойдутся на линии горизонта.

Определив направление нижних и верхних горизонтальных ребер, проводят два крайних вертикальных ребра левой и правой граней куба и таким образом намечают видимую высоту вертикальных граней. При этом необходимо следить за взаимными пропорциями ширины этих граней и высотой ближайшего вертикального ребра. От правильного построения углов наклона горизонтальных ребер куба и соблюдения пропорций видимых размеров граней зависит правильность дальнейшего изображения.

При построении простейших геометрических тел, обучаясь изобразительной грамоте, следует изображать не только видимые его стороны, но и невидимые. Без понимания всей конструкции в целом изображаемые предметы будут выглядеть не логически построенными, а срисованными. Поэтому сам характер рисунка — линейно-конструктивный — говорит о том, что понимание построения объемной формы, его конструктивных особенностей проводится с помощью линий, а сам предмет в таком случае воспринимается в рисунке как будто насквозь просвечивающимся.

Замкнув ребрами две видимые вертикальные грани, строят верхнее и нижнее основания куба. Все горизонтальные ребра, идущие в одном направлении,должны на рисунке сходиться (при их продолжении) в одной и той же точке схода, лежащей на линии горизонта. Необходимо при этом также следить за шириной (разворотом) верхнего и нижнего оснований. Рисовальщик, выполнив несколько рисунков одного и того же куба в различных положениях по отношению и к линии горизонта, и расположению просматриваемых граней (левой и правой), убеждается, что чем ближе к линии горизонта, тем более сплюснутой будет горизонтальная плоскость куба, чем дальше — тем более распластанной (см. рис. 10). При этом в каждом отдельном случае необходимо определять пропорции граней, наклоны ребер и точки их схода на линии горизонта. Все внимание рисовальщика должно направляться не на очертание куба, а на всю форму в целом, на перспективу составляющих его плоскостей (рис. 11).

Последовательность построения куба может быть и несколько иной. Чтобы построить дом, надо сначала определить на площадке место для него и, исходя из размеров будущего дома, разметить на земле его план. После выкладывания фундамента начинают возводить снизу вверх стены, затем доходит очередь и до крыши. Так и в рисунке: всякую стоящую или лежащую на горизонтальной плоскости геометрическую форму надо начинать строить с ее плана (основания). В данном случае площадкой (опорой) будет служить горизонтальная плоскость, уходящая в глубину от нижнего края картинной плоскости до линии горизонта, которую необходимо сразу же наметить на листе или за которую можно принять верхний срез листа бумаги. Планом для построения куба будет служить квадрат, лежащий в его основании, но находящийся в перспективном сокращении.

Педагог объясняет, как следует выполнить предварительную общую наметку всего будущего рисунка, на месте которой и будет производиться дальнейшее построение.

Первоначальную наметку и все построение ведут легкими штрихами карандаша, так как неверно проводимые линии придется стирать резинкой, возможно, и не один раз, а поверхность бумаги от частого стирания теряет свои качества.

Р ис.11.

Перспективное направление горизонтальных

линий плоскостей куба при различном

положении боковых граней к рисующему

ис.11.

Перспективное направление горизонтальных

линий плоскостей куба при различном

положении боковых граней к рисующему

Рис. 12. Последовательность рисования куба

.

Построение всегда начинают от ближайшей к нам точки — в данном случае от угла квадрата основания куба. Для этого сначала определяют направление двух ближайших сторон квадрата основания куба при помощи углов а и б (рис. 12,а), которые эти стороны составляют с горизонталью, и продлевают эти линии до пересечения с линией горизонта, где в натуре будут точки схода (ТС). Затем правильно определяют размеры этих сторон по отношению к высоте переднего ребра куба по наметке и откладывают полученные отрезки по проведенным к точке схода линиям, начиная от ближайшего угла квадрата. Через концы отрезков проводят линии на точки схода. В пересечении нанесенных перспективных линий и будет лежать квадрат — основание куба (рис. 12,6).

Второй этап рисования куба заключается в следующем. Через вершины углов лежащего квадрата проводят вертикальные линии и соединяют верхний конец ближайшего к нам переднего ребра куба с точками схода, при этом засекают верхние концы остальных трех ребер куба, чем и заканчивается построение куба (рис. 12,в).

Усвоив построение куба, расположенного под линией горизонта, педагог объясняет рисующим способы построения куба, лежащего в разных положениях по отношению к рисующему, а также ниже и выше линии горизонта.

Ч тобы

закончить рисунок, необходимо усилить

линии ребер куба, оставив на рисунке из

числа вспомогательных линий только те,

которые направлены к точкам схода, а

также линию горизонта. Оставленные

вспомогательные линии дают возможность

проверить правильность перспективного

построения (см. рис. 1 0). Это обязательно

для учебного рисунка начинающего

рисовальщика.

тобы

закончить рисунок, необходимо усилить

линии ребер куба, оставив на рисунке из

числа вспомогательных линий только те,

которые направлены к точкам схода, а

также линию горизонта. Оставленные

вспомогательные линии дают возможность

проверить правильность перспективного

построения (см. рис. 1 0). Это обязательно

для учебного рисунка начинающего

рисовальщика.

Усиление рисунка куба производится постепенно смягчающимися, как бы уходящими в глубину линиями, так как то, что находится дальше от рисующего, должно быть мягче, чем то, что находится на первом плане. Этот прием создает впечатление большей глубины, а рисунок делает более выразительным.

Проверять рисунок нужно, не сходя со своего рабочего места, чтобы не изменить точки зрения на модель. Для этого отставляют мольберт с рисунком ближе к постановке, чтобы иметь возможность сравнить сделанное в рисунке с натурной моделью, быстро переводят взгляд с рисунка на модель и обратно. Если обнаружится ошибка, ее следует тут же исправить.

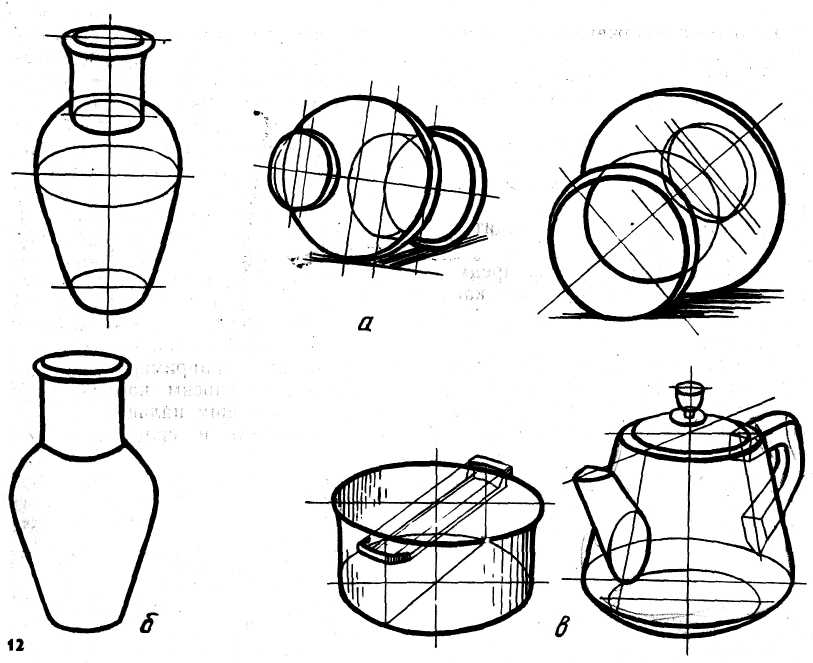

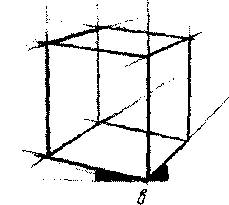

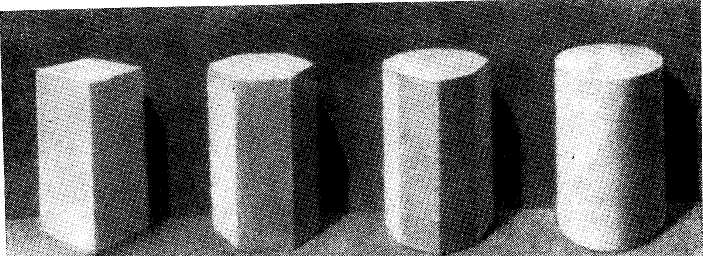

Конструктивное линейное построение цилиндра

Рисование цилиндра в вертикальном и горизонтальном положениях.В начале работы надо определить положение цилиндра по отношению к линии горизонта и его пропорции, т. е. отношение ширины ци-

линдра к высоте. На середине листа проводим вертикальную осевую линию, которая позволит сохранить вертикальное положение цилиндра, а также поможет сделать его симметричным (рис. 11). На этой линии произвольно намечаем высоту цилиндра, отметив основание и верхнюю часть предмета. Затем намечаем ширину нижнего и верхнего оснований цилиндра и боковые вертикальные стороны его. Далее на горизонтальных линиях, проходящих через основания цилиндра, строим большие и малые оси эллипсов. Величина большой оси эллипса равна диаметру оснований цилиндра. Величина малой оси будет зависеть от удаления окружности основания от линии горизонта. Большие оси эллипсов всегда рисуют под прямым углом к оси цилиндра. Когда размеры каждого основания определены, рисуем окружности оснований в виде эллипсов. Боковые стороны у вертикального цилиндра параллельны вертикальной оси, большие оси эллипсов оснований равны, а малые оси эллипсов разные, так как верхнее основание ближе к линии горизонта, и эллипс его развернут меньше, чем нижний.

Несмотря на то что нижнего основания цилиндра полностью не видно, для правильного конструктивного построения и соблюдения симметрии необходимо эллипс нижнего основания рисовать «насквозь».

При рисовании цилиндра в горизонтальном и наклонном положениях следует помнить, что большие оси эллипса всегда направлены перпендикулярно к центральной осевой линии цилиндра, поэтому в первую очередь необходимо правильно наметить направление оси цилиндра на листе бумаги, после чего строить эллипсы основания.

Так как боковые стороны цилиндра направляются в точки схода и ближнее основание развернуто меньше дальнего, то эллипсы оснований будут разными как по высоте, так и по щирине. На рис. 12 изображены кувшины в различных положениях: стоя и лежа в разных поворотах. Во всех случаях большие оси эллипсов оснований перпендикулярны центральной оси кувшина.

При изображении таких сосудов, как показано на рис. 12,а, необходимо обращать внимание на то, как у них соединено цилиндрическое горлышко с шаровой формой корпуса кувшина. Так как мы смотрим на кувшин несколько сверху, то верхняя цилиндрическая часть закрывает нижнюю шаровую. Надо найти на шаровой форме то место, куда присоединяется нижняя часть цилиндра. Неопытные рисовальщики, не думая о конструкции предмета, соединяют контур шаровой поверхности с нижним основанием цилиндра (рис. 12,6). Такой рисунок не будет объемным. Если закрыть верхнее основание, рисунок будет восприниматься только как половина кувшина. Надо следить за тем, чтобы концы большей оси эллипса нижнего основания цилиндра не соединялись с контуром шаровой части кувшина. Чтобы поставить эти две составные части кувшина одну на другую, надо полностью построить шаровую часть, затем, учитывая точки зрения сверху, построить на шаре окружность пересечения с цилиндром. В этом случае концы большой оси эллипса нижнего основания цилиндрической части не попадут на контур шаровой поверхности. При рисовании предметов цилиндрической формы иногда встречаются трудности в рисовании прикрепленных к ним различных мелких деталей: ручек, горлышек и т. п. Чтобы справиться с такими задачами, нужно пользоваться секущими плоскостями. Так, например,

если провести плоскость, проходящую через носик, ручку и воображаемую ось чайника или кастрюли, то линии пересечения этой плоскости со стенками сосудов дадут возможность конструктивно точно присоединить эти детали к их боковой форме (рис. 12,в). Такой прием конструктивного построения пригодится при рисовании более сложных предметов. Построение многогранных призм и пирамид значительно упрощается, если делать построение многоугольников с оснований, вписанных в окружность. Начинать рисовать многоугольник надо с построения перспективы окружности, в которую вписывается этот многоугольник. Это будет эллипс с осями соответствующих пропорций. Наблюдая в натуре взаимное расположение вершин углов, засекаем на эллипсе углы многоугольника.

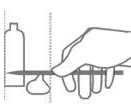

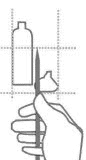

проверить способом визирования. Делается это так: прижимаем карандаш безымянным и средним пальцами к ладони, а большой палец оставляем свободным. Большой палец движется вдоль карандаша и служит для отметки на нем нужного размера (рис. . 13). Карандаш в зависимости от положения измеряемого предмета может наклонятьсяи вправо и влево, но при этом он всегда должен быть в вертикальной плоскости, перпендикулярной к лучу зрения. Промеры нужно делать

Измерив, например, ширину предмета, переносим карандаш (с отметкой большим пальцем) на высоту предмета и сравниваем: во

сколько раз ширина укладывается в высоте (или во сколько раз первый предмет больше или меньше другого). Это отношение размеров должно быть передано на рисунке.

|

|

|

|

Способом визирования нельзя злоупотреблять, так как он тормозит развитие глазомера. Измерения, проводимые на глаз, могут быть точнее измерений визирования, если только в результате систематических упражнений хорошо развит глазомер.

2. Взаимное расположение предметов, движение фигуры, направление любой формы легче определять в натуре и строить на бумаге с помощью вертикали и горизонтали.

Вертикальные и горизонтальные направления чувствуются нами лучше других. По ним легче определить множество других направлений.

Рисуя, например, человеческую фигуру, по вертикально поставленному на вытянутой руке карандашу можно определить положение пятки ноги относительно головы или рук и решить вопрос, находятся ли эти части тела одна над другой или же сдвинуты одна относительно другой (рис. 14).

Выяснение расположения частей предмета относительно горизонтали производится по горизонтально расположенному карандашу. Карандаш можно поднимать выше, опускать

ниже и наблюдать, какие части модели располагаются в перспективе ниже других. Таким образом, проверяем, уточняем

высоту отдельных точек и наклоны линий модели (рис. 15).

Непременным условием правильности проверки является перпендикулярное положение карандаша относительно луча зрения.

Проверку по вертикали и горизонтали полезно проводить только в начальной стадии рисунка. В дальнейшей работе эта проверка пропорций и взаимного расположения предметов может осуществляться и другими вспомогательными линиями. С помощью длинного карандаша (спиц или линейки) можно проверить правильность построения (перспективных углов, пропорций граней, взаимного местоположения предметов), если держать его на вытянутой руке вертикально, горизонтально или под углом по направлению перспективы ребер. Например, местоположение основания конуса по отношению к ширине верхнего основания куба можно проверить, держа карандаш по вертикали (рис. 43). В натуре эта вертикаль отсекает затененную грань куба посередине, на нашем рисунке это может оказаться не так. Находим ошибку и исправляем ее. Если продолжить левую сторону конуса (лучше с помощью карандаша), она едва коснется круглого основания цилиндра, наш рисунок и здесь может быть неточен. Проводя горизонтальную линию через вазочку, можно определить ее высоту по отношению к высоте конуса. Можно проследить также, куда упрутся обе стороны цилиндра, если их продолжить. В натуре передняя грань куба не совпадает с центром конуса, а на нашем рисунке может оказаться в самом центре — так находим еще одну ошибку в своем рисунке. Проведем теперь горизонтально расположенный карандаш через основание куба в натуре и посмотрим, насколько ниже пройдет эта линия от основания цилиндра. На нашем рисунке оба эти основания лежат почти на одной горизонтали. В натуре это, возможно, не так. Все, что в натуре дальше,— на рисунке расположено выше, и наоборот.

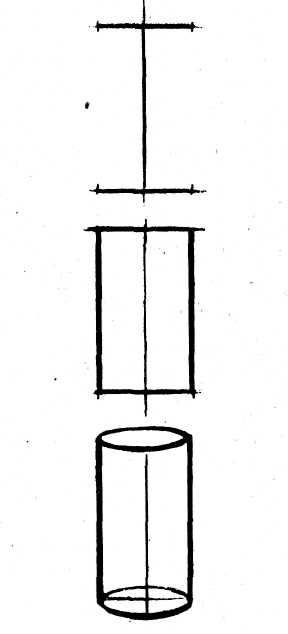

Средства выявления формы. Светотень и её закономерности

Технические приемы значительно расширяют художественные возможности рисунка, но, прежде чем использовать их в практической работе, надо познакомиться с правилами учебного рисунка, законами света и особенностями нашего зрительного восприятия.

Последовательность ведения учебного рисунка определяется правилом: от общего к деталям, а затем к их подчинениюцелому. Не построив большой формы, не выявив основных деталей пропорций и теней, не следует переходить к подробностям. После детальной проработки рисунка надо сделать его обобщение.

Техническое построение рисунка может идти разными путями. Один из них предполагает прокладку общей массы тоном с последующей прорисовкой деталей и выбиранием светлых мест. Такой путь напоминает работу скульптора, который лепит из глины целую болванку, а потом по мере уточнения формы снимает лишний материал. Другой путь идет от линейного построения большой формы с постепенным накоплением тона при переходе к частному.

В некоторых случаях, например в наброске, используются только линейные средства. В учебном рисунке нежелательно допускать большой разрыв между линейным и светотеневым построением. В зависимости от конкретных условий: поставленной задачи, свойств материала, индивидуальных способностей рисующего и т. д., — делается упор на преобладание линейных или штриховых средств.

Сила тона штриховки или тушевки подчиняется закономерностямсветотени— последовательному распределению света по поверхности в зависимости от ее строения. Оттенки светлот, наблюдаемые на предметах при постоянном освещении (рис. 2), по степени их утемнения сводятся к следующей градации: блик, свет, полутон (полутень) — зона света; рефлекс, собственная и падающая тень — зона тени1. Причем на гранных телах светотень имеет более резкие переходы, чем на криволинейных. Блик — самое светлое место, он бывает хорошо виден на стеклянных, металлических и других подобного рода гладких поверхностях.

Передавая светотень, надо вначале найти границы собственных и падающих теней и слегка покрыть их тоном. Затем штрихом, идущим по форме от тени к свету, отрабатывают поверхности в полутенях. Для оттенения граней предпочтительно выбирать прямой штрих, для криволинейных поверхностей — изогнутый и прямой, для

с ферических

— в виде дуг. Светлые места передают

едва заметным штрихом,

для блика оставляют чистую бумагу. После

этого повторной тушевкой усиливают

тени и выявляют рефлексы.

ферических

— в виде дуг. Светлые места передают

едва заметным штрихом,

для блика оставляют чистую бумагу. После

этого повторной тушевкой усиливают

тени и выявляют рефлексы.

В практике художнику приходится встречаться с более сложными формами, чем геометрические тела. Так, рисуя нос, имеющий определенное анатомическое строение, художник руководствуется большой формой, в основе которой лежит четырехгранная призма, но

рисует живую форму.

При рисовании с натуры предметов сложной формы важно избежать копирования случайных пятен, появляющихся в результате изменения положения модели или источника света. Штриховку следует наносить сознательно, с учетом строгого анализа конструктив-1 Для создания более отчетливого представления о светотени рассматриваются светлоокрашенные геометрические тела — конструктивная основа многообразных форм природы.

Поверхности, освещенные прямыми лучами, всегда будут находиться на свету, а обращенные к источнику света под углом уходят в полутень. К теням относятся неосвещенные части предмета и рефлексы, которые появляются в результате отражения света от окружающей среды.

В художественной практике научные термины «яркость цвета» и «цветовой тон» часто объединяют в одно понятие — «тон», подразумевая под этим степень светлоты или качество цвета, а также то и другое, вместе взятое. Поскольку худсжник-рисовальщик, как уже говорилось, работает в основном одноцветными материалами, он передает окраску предметов преимущественно изменением уровнясветлоты.Так, красный помидор, изображенный черно-серым карандашом, должен выглядеть в свету и в тени темнее, чем желтый лимон при том же освещении.