- •Т. Бершадская

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •§ 2. Склад и фактура

- •§ 3. Монодический склад

- •§ 4. Полифонический склад

- •§ 5. Гармонический склад

- •Тема 2. Аккорд § 1. Определение

- •§ 2 Общие принципы строения

- •§ 3. Аккорды нетерцового строения

- •§ 4. Две формы функционирования аккорда в музыкальной ткани

- •§ 5. Фактура

- •§ 6. Голосоведение

- •Отдел б. Ладовая основа гармонии Тема 1. Вопросы общей теории лада § 1. Природа лада

- •§ 2. Элементы лада

- •§ 3. Ладовые функции

- •§ 4 Автономные и результативные ладовые системы. Эффект неустоя. Эффект тоникальности

- •§ 5. Основные и переменные функции. Переменный лад

- •§ 6. Звукоряд

- •§ 7. Функциональная единица лада. Основные группы ладовых систем

- •Тема 2. Монодические лады

- •Тема 3. Гармонические лады § 1. Мажоро-минорная ладогармоническая система. Общая характеристика

- •§ 2. Выявление ладовых функций мажоро-минорной системы отдельными аккордами. Функциональная роль тона

- •§ 3, Переменность функций в мажоро-минорной системе

- •§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

- •§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

- •Тема 4. Монодийно-гармонические лады

- •Отдел в. Модуляция § 1. Общее понятие. Классификация

- •§ 2. Способ перехода

- •§ 3. Направление модуляции. Степени родства

- •§ 4. Совершенные и несовершенные модуляции

- •Отдел г. Расслоение музыкальной ткани § 1. Общая характеристика

- •§ 2. Полиаккордика

- •§ 3. Полифункциональность

- •§ 4. Политональность

- •§ 5. Полиладовость

- •Часть II. Исторический обзор развития гармонии Тема 1. Возникновение гармонии и ее развитие на пути к формированию мажоро-минорной системы

- •Тема 2. Мажоро-минорная система в XVII —XVIII веках

- •Тема 3. Мажоро-минорная система на рубеже XVIII-XIX веков § 1. Мажоро-минорная система и венский классицизм

- •§ 2. Лад. Аккордика. Фактура1

- •§ 3. Гармония и мелодия

- •§ 4. Гармония и ритм

- •§ 5. Гармония и форма

- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке

- •§ 1. Общая характеристика

- •§ 3. Аккордика

- •§ 4. Фактура

- •§ 5. Тональное движение

- •Тема 5. Гармония в современной музыке § 1. Общая характеристика современного многоголосия

- •§ 2. Склад

- •А. Моноформы

- •Б. Полиформы

- •§ 4. Аккордика. Фактура

- •Литература

- •Предметный указатель

- •Указатель имен

- •Оглавление

- •Тема 1. Гармонический склад как одна из форм организации многоголосной ткани...................7

- •§ 1 Понятие гармонии Гармония и мелодия ……………………………………………................7

- •Тема 2 Аккорд ………………………………………………………………………........................28

- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке (послеклассический период) ……..................180

- •§ 4 Аккордика Фактура.................................................................................................................. .219

§ 2. Склад

Из сказанного выше следует, что не все формы современного многоголосия представляют собой гармонический склад; следовательно, не во всякой современной музыке можно и нужно искать композиционные черты, характеризующие собственно

205

гармонию в тесном смысле слова, не всякую современную музыку следует анализировать с позиций гармонии и пользуясь методами гармонического анализа.

Картина складов современной музыки весьма сложна, она демонстрирует множество смешений, переплетений, взаимовлияний и взаимодействий. Поэтому при ее характеристике особенно необходимы четкие ориентиры, жесткая схема, помогающая хотя бы в общих чертах провести дифференциацию.

Наиболее общий уровень разграничения складов: чистые несмешанные виды — назовем их моноформами — и смешанные виды, сочетающие в одновременности разные принципы организации голосов, — полиформы. К моноформам относятся монодический, полифонический и гармонический типы складов. Полиформы, в свою очередь, подразделяются по принципу объединения разных складов на суммирующую форму — наложение одного склада на другой с их достаточно четкой дифференциацией внутри целого (полипластовость — разные склады в разных пластах ткани) и интегрирующую форму — взаимопроникновение, смешение принципов в одном и том же пласте ткани или мгновенные переключения, модуляции из одного склада в другой.

Рассмотрим проявление указанных форм.

А. Моноформы

Монодический склад получает очень широкое распространение в современной музыке. Тенденция к примату мелодии как организующего фактора, возникшая в XIX веке, естественно приводит к возрождению монодии. В современной музыке нередко можно встретить монодию в самых чистых ее формах (пример 139, см. также примеры 24, 38).

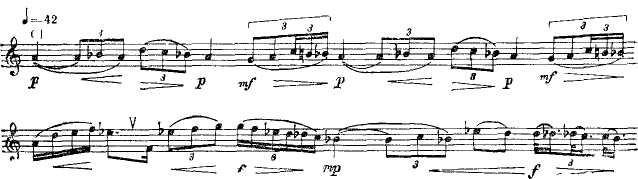

139 а

А Тертерян Симфония № 2, II ч.

б

К Штокхаузен «Amour» , № 1

206

Мелодический рисунок современной монодии, разумеется, часто весьма отличен от своего далекого предка — старинной культовой псалмодии типа григорианского хорала или даже более позднего знаменного распева. Помимо изменившегося речевого прообраза — бытовая речь вместо ритуальной (подробнее см. ниже) — огромную роль в этом отношении играет перенесение монодийных законов из сугубо вокальных жанров в инструментальные. Иные, по сравнению с человеческим голосом, интонационные возможности инструмента рождают и другую мелодику. Диапазон ее по существу не ограничен. Интервалика, в том числе интервалика скачков, совершенно свободна. Отсюда вытекает большая, по сравнению со старинными монодиями, возможность ладовых модуляций и тональных, часто далеких, смещений, еще большее стремление к замене устойчивости как ладовой функции торможения опорностью, меньшая тональная определенность, большая многозначность отношений. Как увидим, в современной музыке действие законов рожденных монодией, далеко перерастает рамки собственно монодического склада (о соотношении понятий «монодия» и «монодийность» см. IA-1-3).

Полифонический склад в современной музыке можно встретить во всех разновидностях: имитационная полифония, подголосочная и разнотемная, причем все эти виды действуют достаточно автономно — в противоположность, напри мер, XIX веку, когда наиболее распространена была подголосочность, и то не как чистый подголосочный склад, а скорее как фактурное усложнение гармонической основы. Аналогично возрождению монодии, распространенность полифонического склада в современной музыке явилась прямым продолжением тенденции, наметившейся в XIX веке, — стремления к полифонизации. Отметим и в этом аспекте качественный скачок: из форм фактурно вспомогательных полифония вновь превращается в самостоятельный склад (фуга у Шостаковича или Хиндемита не менее органичное явление, чем у Баха). Кроме того, полифония как принцип мышления проявляется шире, чем только «полифония линий»: характерная для современной музыки полипластовость есть не что иное, как полифония на другом уровне — на уровне пластов музыкальной ткани (это одна из форм проявления качественного скачка). Более того, даже

207

будучи фактурно выражена сочетанием мелодических линий, современная полифония нередко перерастает в полимонодию, то есть, по существу, ту же полипластовость (см. пример 79). Гармонический склад также имеет место в современной музыке, проявляясь в самых разнообразных фактурных формах. Гармонический принцип организации ткани подтверждается логической дифференцированностью комплексов как целостных единиц (примеры 140, 141).

140

Д. Шостакович. Квартет № 3, V ч.

141

Р. Щедрин. Концерт для ф-п. с орк № 1,1ч.

Что касается формообразующей роли, то в этом плане наиболее действенными становятся тематические функции гармонии. Продолжая тенденции XIX века, гармония становится все более тематически значимой, цементируя форму повторяемостью отобранных интервальных конструкций. Неслучайно применительно именно к музыке XX века родилось такое понятие, как тематическая гармония — аккорд, образовавшийся путем слияния воедино топов звучащей (или только что отзвучавшей) мелодии (188). В этом распространенном в XX веке приеме интеграции горизонтали и вертикали находит свое отражение стирание грани между функциями мелодической линии и гармонического сопровождения как темообразующими факторами (напомним, что в гомофонии XVIII—XIX веков эти функции достаточно четко разделялись). Нередко вся музыкальная ткань произведения, все мелодические образования оказываются производными от одного изначально задуманного интервального комплекса — «центрального элемента» (Ю. Холопов, 189). Зачатки такой звуковысотной организации можно найти уже у Скрябина, особенно в его поздних произведениях.