- •Т. Бершадская

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •§ 2. Склад и фактура

- •§ 3. Монодический склад

- •§ 4. Полифонический склад

- •§ 5. Гармонический склад

- •Тема 2. Аккорд § 1. Определение

- •§ 2 Общие принципы строения

- •§ 3. Аккорды нетерцового строения

- •§ 4. Две формы функционирования аккорда в музыкальной ткани

- •§ 5. Фактура

- •§ 6. Голосоведение

- •Отдел б. Ладовая основа гармонии Тема 1. Вопросы общей теории лада § 1. Природа лада

- •§ 2. Элементы лада

- •§ 3. Ладовые функции

- •§ 4 Автономные и результативные ладовые системы. Эффект неустоя. Эффект тоникальности

- •§ 5. Основные и переменные функции. Переменный лад

- •§ 6. Звукоряд

- •§ 7. Функциональная единица лада. Основные группы ладовых систем

- •Тема 2. Монодические лады

- •Тема 3. Гармонические лады § 1. Мажоро-минорная ладогармоническая система. Общая характеристика

- •§ 2. Выявление ладовых функций мажоро-минорной системы отдельными аккордами. Функциональная роль тона

- •§ 3, Переменность функций в мажоро-минорной системе

- •§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

- •§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

- •Тема 4. Монодийно-гармонические лады

- •Отдел в. Модуляция § 1. Общее понятие. Классификация

- •§ 2. Способ перехода

- •§ 3. Направление модуляции. Степени родства

- •§ 4. Совершенные и несовершенные модуляции

- •Отдел г. Расслоение музыкальной ткани § 1. Общая характеристика

- •§ 2. Полиаккордика

- •§ 3. Полифункциональность

- •§ 4. Политональность

- •§ 5. Полиладовость

- •Часть II. Исторический обзор развития гармонии Тема 1. Возникновение гармонии и ее развитие на пути к формированию мажоро-минорной системы

- •Тема 2. Мажоро-минорная система в XVII —XVIII веках

- •Тема 3. Мажоро-минорная система на рубеже XVIII-XIX веков § 1. Мажоро-минорная система и венский классицизм

- •§ 2. Лад. Аккордика. Фактура1

- •§ 3. Гармония и мелодия

- •§ 4. Гармония и ритм

- •§ 5. Гармония и форма

- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке

- •§ 1. Общая характеристика

- •§ 3. Аккордика

- •§ 4. Фактура

- •§ 5. Тональное движение

- •Тема 5. Гармония в современной музыке § 1. Общая характеристика современного многоголосия

- •§ 2. Склад

- •А. Моноформы

- •Б. Полиформы

- •§ 4. Аккордика. Фактура

- •Литература

- •Предметный указатель

- •Указатель имен

- •Оглавление

- •Тема 1. Гармонический склад как одна из форм организации многоголосной ткани...................7

- •§ 1 Понятие гармонии Гармония и мелодия ……………………………………………................7

- •Тема 2 Аккорд ………………………………………………………………………........................28

- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке (послеклассический период) ……..................180

- •§ 4 Аккордика Фактура.................................................................................................................. .219

§ 3. Аккордика

С общим направлением эволюции музыкального языка в XIX веке тесно связано и развитие аккордики. По мере увеличения роли мелодии как ладового организатора и, параллельно этому, постепенного уменьшения собирающего значения центра, ладовая функция аккорда становится менее активной и однозначной, а отсюда возрастает его фоническая роль. Естественно, что характер вертикали начинает сильно меняться. Изменяется «ассортимент» аккордов, как с точки зрения их ладового значения (то есть ступеневого состава, ступеневых положений основных тонов), так и с точки зрения их структуры, интервального строения.

Возрастает роль аккордов, выражающих смешанную функцию. Такие аккорды, особенно в последованиях, способствующих выявлению переменности, начинают все больше преобладать над аккордами чистых функций. Усиливается значение медиант. III ступень, почти не использовавшаяся классиками, занимает в гармонии видное положение (особенно в мажоре) — как в виде секстаккорда, так и в основном виде (Шуберт, Шопен, Брамс, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов и др.—

193

см., в частности, примеры 44 и 118). VI ступень выходит за рамки своего специфического назначения — прерванного каданса — и выступает в роли мягкой субдоминанты, а иногда в тоники. Использование неопределенных по функциональному значению аккордов, помимо того, что оно способствует возникновению переменных функций, вызывает к жизни и другую, чреватую далеко идущими последствиями черту: одна и та же гармония, один и тот же аккорд становится возможным использовать в самых различных функциональных значениях. Решающую роль в определении его функции начинает играть не столько его тоновый состав, сколько окружение, типовой оборот, положение в форме. Так, в приведенных здесь отрывках из произведений Шопена VI ступень использована как тоника (пример 124), как субдоминанта (пример 125) и наконец совершенно необычно — как Кб4 (пример 126).

124

Ф Шопен Мазурка № 13

125

Ф Шопен Ноктюрн № 13

126

Ф. Шопен Баллада № 1

Таким образом, специфическая для мажоро-минорной системы стабильность и автономность лада по отношению к форме начинает постепенно перерождаться в результативность, свойственную монодическим ладам, с характерной для них неоднозначностью, многоликостью.

В этом же русле протекает и эволюция структуры используемых аккордов. Возрастает роль септаккордов, особенно тех, которые мало использовались классиками в силу двойственности и неопределенности их ладофункционального значения (I, IV, VI, III ступеней). В послеклассических стилях именно они получают особое распространение, как аккорды функционально двойственные и как диссонирующие, то есть имеющие специфи-

194

ческую окраску, особенно выделяющуюся вследствие присущей им функциональной смягченности (пример 127).

127

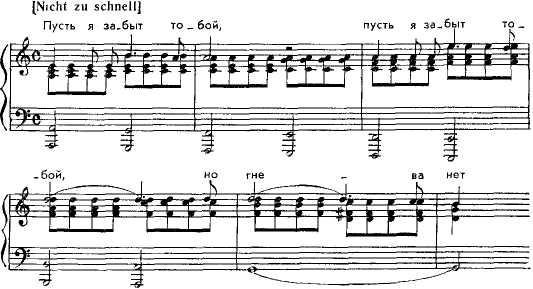

Р Шуман «Я не сержусь»

Выше (IA-2-2) уже отмечалось, что структура аккорда небезразлична к его ладовой роли — усложнение структуры ведет к функциональному преобразованию, во всяком случае — усложнению. Тенденция к затушевыванию ладофункционального значения в соединении с возрастанием фонической роли аккорда, проявляющаяся даже в применении септаккордов, еще заметнее дает себя знать во все более широком использовании многотерцовой вертикали — нон-, ундецим- и терцдецим-аккордов различных ступеней. Многотерцовые аккорды еще менее однозначны, чем септаккорды, в силу слияния признаков многих ладовых функций (ср. последования IV — V и II — V9). Эта тенденция ведет к явлению, аналогичному тому, которое уже отмечалось при характеристике звукоряда: собственно тоновый состав аккорда перестает быть безоговорочным определителем его ладовой функции — по терциям может быть разложен весь звукоряд мажоро-минора (примеры 128, 129).

128

Э Григ «На родине»

129

М Равель Ригодон

Неоднозначность многотерцовых аккордов проявляется не только в области ладофункциональности, но и в других, не менее важных аспектах. Во-первых, стирается грань между аккордовыми тонами и фигурационными нотами, так как в условиях многотерцовости их не всегда легко (и даже не всегда возможно) четко разграничить (см. примеры 109, 127—

195

129 и др.). Очень ясно выступает изменение «задачи» по сравнению с классической гармонией: там аккорд был важен как носитель и определитель функции, поэтому существенно было различение аккордовых и неаккордовых звуков,— здесь важнее мелодический рисунок, линия как таковая и звучащий интервал как источник фонического эффекта и тематический признак (квинты и кварты в примере 130, секунды в примере 131), дифференциация же аккордового и неаккордового постепенно утрачивает актуальность. Во-вторых, многотерцовая вертикаль ведет к расслоению, расслоенному восприятию ткани, то есть к полипластовости.

130

Ф. Шопен. Баллада № 1

131

А Бородин "Морская царевна"

Поиски фонических эффектов, наряду с многотерцовостью, ведут и к использованию новых интервальных структур аккордики — аккордов с побочными тонами, «пустых», бестерцовых аккордов (см. IA-2-3). Во второй половине века все чаще можно встретить нетерцовую гармонию, в XIX столетии, пожалуй, наиболее определенно заявившую о себе в творчестве русских композиторов, прежде всего Бородина и Мусоргского (см. пример 13). «Бородинские секунды» с квартой (пример 132) — едва ли не первые формы получившей столь широкое распространение в современной музыке тематической гармонии (см. II-5-2).

131

А Бородин «Князь Игорь», Увертюра

196