- •Т. Бершадская

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •§ 2. Склад и фактура

- •§ 3. Монодический склад

- •§ 4. Полифонический склад

- •§ 5. Гармонический склад

- •Тема 2. Аккорд § 1. Определение

- •§ 2 Общие принципы строения

- •§ 3. Аккорды нетерцового строения

- •§ 4. Две формы функционирования аккорда в музыкальной ткани

- •§ 5. Фактура

- •§ 6. Голосоведение

- •Отдел б. Ладовая основа гармонии Тема 1. Вопросы общей теории лада § 1. Природа лада

- •§ 2. Элементы лада

- •§ 3. Ладовые функции

- •§ 4 Автономные и результативные ладовые системы. Эффект неустоя. Эффект тоникальности

- •§ 5. Основные и переменные функции. Переменный лад

- •§ 6. Звукоряд

- •§ 7. Функциональная единица лада. Основные группы ладовых систем

- •Тема 2. Монодические лады

- •Тема 3. Гармонические лады § 1. Мажоро-минорная ладогармоническая система. Общая характеристика

- •§ 2. Выявление ладовых функций мажоро-минорной системы отдельными аккордами. Функциональная роль тона

- •§ 3, Переменность функций в мажоро-минорной системе

- •§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

- •§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

- •Тема 4. Монодийно-гармонические лады

- •Отдел в. Модуляция § 1. Общее понятие. Классификация

- •§ 2. Способ перехода

- •§ 3. Направление модуляции. Степени родства

- •§ 4. Совершенные и несовершенные модуляции

- •Отдел г. Расслоение музыкальной ткани § 1. Общая характеристика

- •§ 2. Полиаккордика

- •§ 3. Полифункциональность

- •§ 4. Политональность

- •§ 5. Полиладовость

- •Часть II. Исторический обзор развития гармонии Тема 1. Возникновение гармонии и ее развитие на пути к формированию мажоро-минорной системы

- •Тема 2. Мажоро-минорная система в XVII —XVIII веках

- •Тема 3. Мажоро-минорная система на рубеже XVIII-XIX веков § 1. Мажоро-минорная система и венский классицизм

- •§ 2. Лад. Аккордика. Фактура1

- •§ 3. Гармония и мелодия

- •§ 4. Гармония и ритм

- •§ 5. Гармония и форма

- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке

- •§ 1. Общая характеристика

- •§ 3. Аккордика

- •§ 4. Фактура

- •§ 5. Тональное движение

- •Тема 5. Гармония в современной музыке § 1. Общая характеристика современного многоголосия

- •§ 2. Склад

- •А. Моноформы

- •Б. Полиформы

- •§ 4. Аккордика. Фактура

- •Литература

- •Предметный указатель

- •Указатель имен

- •Оглавление

- •Тема 1. Гармонический склад как одна из форм организации многоголосной ткани...................7

- •§ 1 Понятие гармонии Гармония и мелодия ……………………………………………................7

- •Тема 2 Аккорд ………………………………………………………………………........................28

- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке (послеклассический период) ……..................180

- •§ 4 Аккордика Фактура.................................................................................................................. .219

§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

Определяющие функции мажоро-минорной системы формировались на основе диатонического шестиквинтового звукоряда, известного под названием «белоклавишная диатоника» (IБ-1-5). История становления этой шкалы и перехода к ней от гексахордных неоктавных систем средневековья и эпохи строгого стиля достаточно широко освещена в теоретической литературе (см. 189, 199 и др.). Специфика ее чистого вида также хорошо известна и не требует подробного рассмотрения. Поэтому остановимся на формах ее усложнения, особо зафиксировав внимание на том, что постепенный выход за пределы основных диатонических звукорядов мажоро-минорной системы оказался теснейшим образом связанным с таким же постепенным разрушением ее функциональной структуры.

Одна из важнейших форм усложнения диатонического звукоряда мажоро-минора — ладовая альтерация (повышение или понижение неустойчивых ступеней лада в направлении тяготения их в устойчивые). Из всех видов усложнения она специфична тем, что в своих классических формах служит укреплению системы, в то время как другие виды изначально несут с собой постепенное разрешение системы (см. ниже).

Прежде всего, ладовая альтерация усиливает тяготение. С усилением тяготения связан и такой эффект, как установление однозначности тяготения неустоев, в пределах диатоники имеющих разнонаправленное тяготение. Например, диатоническая квинта в трезвучии и септаккорде V ступени может быть разрешена и вверх, и вниз. Повышенная же или, напротив, пониженная, она из двух возможных разрешений сохраняет только одно, но зато обостренное. Именно тенденция к обострению ладовых тяготений обусловила формирование альтерированных аккордов первоначально в тех гармонических оборотах и в тех участках формы, где особенно важны активные функциональные связи,— то есть прежде всего в кадансах. Это обстоятельство определило и наиболее ранние формы альтерированных аккордов — II65 II43, IV7, IV65 с типичным разрешением в К65, Лишь позднее аккорды субдоминанты стали альтерироваться в плагальных оборотах (например — Чайковский, романс «Отчего» и Вступление к 4-й картине оперы «Евгений Онегин») или переходить в неальтерированные (дезальтерация).

Ладовая альтерация привносит особую красочность, так как, во-первых, вводит в лад тоны, отличные от привычного звукоряда, и, во-вторых, вызывает образование особой, не свойственной диатоническим аккордам интервалики (увеличенная секста, дважды увеличенная кварта и т. п.).

106

Наконец, еще один весьма важный момент: ладовая альтерация расширяет «ассортимент» аккордов, входящих в данную тональность. Расширение происходит как на основе обычного

равенства (например, использование II+365 включает в до мажор

на правах «собственного» аккорда комплекс из соль мажора), так и на основе многочисленных энгармонических равенств, создающих аналогии с аккордами самых различных, часто отдаленных тональностей. Следовательно, альтерация — один из путей сближения аккордового состава тональностей, уничтожения их звукорядной отграниченности. А это — богатое потенциальными возможностями свойство: до тех пор, пока аккорд разрешается в соответствии с направленностью альтерированных в нем тонов, альтерация продолжает сохранять системоукрепляющие свойства, о которых говорилось в начале раздела; но как только движение альтерированного аккорда становится свободным, отрывается от мелодически с ней связанной «точки притяжения» (например, при дезальтерации), альтерация перестает служить укреплению системы и становится средством ее расшатывания.

Альтерация отдельных ступеней может вносить в мажор и минор обороты, характерные для звукорядов стабильных монодических ладов. Например, повышение IV ступени в мажоре совпадает с признаком лидийского наклонения, повышение VI ступени в миноре — с признаком дорийского. Возникает своеобразный эффект: альтерация, то есть явление хроматическое, перекрещивается с сугубо диатоническими методическими ладами. Это один из путей взаимопроникновения различных ладовых систем, различных принципов организации.

Еще один путь усложнения диатонического звукоряда мажора и минора — объединение при единой тонике аккордов, принадлежащих одноименным и параллельным тональностям, так называемая объединенная мажоро-минорная система. Это путь принципиально иной, нежели усложнение диатоники через альтерацию. Альтерация всегда связана с хроматизацией системы — измененная ступень альтерированного аккорда, даже если она взята непосредственно, без соседства с основной, то есть без реального хроматического шага, благодаря закрепленности в нашей памяти основного звукоряда неизбежно соотносится с ним и порождает впечатление хроматичности. Возникают хроматические отношения: основная ступень — измененная ступень. Включение аккордов из одноименной или параллельной тональности производит совершенно иное впечатление — диатонических же ступеней, но принадлежащих ладу другого наклонения, то есть ассоциируется с высотной вариантностью ступеней, подобно тому как это встречается, например, в народной музыке. Усложнение шкалы, таким образом, происходит на диатонической основе — прямой путь обра-

107

зования двенадцатизвуковой диатоники Для уяснения различия в характере усложнения альтерационного и вариантного (назовем так взаимопроникновение ладов) достаточно сравнить примеры 47, 43 и 123. Хроматичность первого образца и диатоничность двух других выступают совершенно ясно.

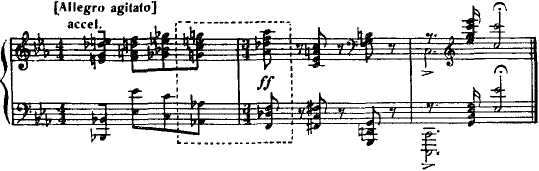

47

Ф Лист Концерт для фп с орк № 2

Рассмотрим основные пути и формы взаимопроникновения ладов 1.

А Одноименные тональности

1) Включение в мажор аккордов одноименного минора (низкие ступени VIт, IIIт, VIIт, Vт) Типичные обороты аналогичны оборотам с этими аккордами в миноре (подробно см 178, гл. 19).

2) Включение в минор аккордов из одноименного мажора, главным образом VIМ и IIIМ (подробно см там же).

3) Включение аккордов, в состав которых входят ступени звукоряда одного из одноименных стабильных монодических ладов,— например, IV мажорная в миноре, создающая дорийское наклонение, II мажорная в мажоре, создающая лидийское наклонение, и т. п.

Б. Параллельные тональности

1) Включение в минор трезвучия IV ступени и II7 из параллельного мажора. (Естественно, при объединении параллельных ладов речь может идти только об аккордах гармонических видов, так как их натуральные шкалы совпадают.) IV ступень параллельного мажора в миноре носит название «Шубертовой VI» Она представляет собой минорное трезвучие VI ступени

1 Техническая сторона этого вопроса (перечисление аккордов, типовые обороты) изложена предельно сжато, поскольку детальная его разработка имеется во всех учебниках гармонии Обозначение аккордов из одноименных ладов дается по форме, предложенной Ю Тюлиным (178) строчная латинская буква «т» под цифрой обозначает аккорд соответственной ступени одноименного минора, прописная «М» — аккорд из одноименного мажора

108

в миноре. На примере этого аккорда можно продемонстрировать нарушение однозначности функции аккорда при усложнении звукоряда. Совпадая с IV гармонической параллельного мажора и вызывая в отдельных случаях именно такие ассоциации (пример 48, а также «Мыслитель» Листа), служа часто средством модуляции в параллельный строй, во многих других случаях (в частности, у самого Шуберта — см пример 49) минорное трезвучие VI ступени не ассоциируется с параллельным мажором, а звучит как подмена наклонения натурального трезвучия VI ступени (см. ниже об одновысотных трезвучиях). Позднее возникают даже эффекты псевдотрезвучий (пример 50).

48

Ф Лист «Радость и горе»

49

Ф Шуберт «Приют»

50

Н Римский-Корсаков «Царская невеста» ария Любаши

2) Включение в мажор V ступени из параллельною минора.

В Одновысотные трезвучия (термин С Орфеева, 113) — подмена наклонения любого трезвучия лада —

109

например, в мажоре использование VI мажорной, II мажорной, III мажорной, одноименной ко IIn (минорной); в миноре — одноименной к IIIн (минорной), одноименной к VIIн (минорной),

Как уже отмечалось, такой прием перекрещивается со многими предыдущими (VI минорная в миноре равна IV из параллельного мажора; III мажорная в мажоре равна V из параллельного минора и т. п.). Это еще раз подчеркивает постепенный отход от абсолютной однозначности функции аккорда в расширенной системе по сравнению с натуральной. Для определенности выявления функции требуется дополнительный фактор — ритмоинтонационные условия использования.

Если рассмотренные выше формы усложнения лада — альтерация и взаимопроникновение ладов — в общем укладываются или, во всяком случае, могут быть приведены в русло простейших тонико-доминантовых и тонико-субдоминантовых отношений, то явления, о которых пойдет речь теперь, — трезвучия вводнотонные и однотерцовые — стоят на принципиально ином уровне1. Сущность различия сводится к тому, что в качестве обычной ступени на диатонических правах ладовая система начинает включать аккорды, находящиеся в сложно-интервальных отношениях (тритоны, увеличенные квинты, уменьшенные октавы и т. п.) с тоническим трезвучием. Подчеркнем: именно на правах диатонических, а не в качестве альтерации, что и открывает путь к полной двенадцатитоновости как диатонической (в функциональном смысле) шкале.

Сами названия определяют сущность явлений и способы построения. Вводнотонным является трезвучие, образованное вводными тонами к каждому из звуков данного основного трезвучия и, следовательно, одинаковое с ним по наклонению (например, к трезвучию до — ми — соль вводнотонным будет трезвучие си — ре-диез — фа-диез, к трезвучию ля — до — ми трезвучие соль-диез — си — ре-диез). Однотерцовым с данным является трезвучие, имеющее с ним общий терцовый тон и, следовательно, противоположное по наклонению (например, однотерцовым с трезвучием до— ми — соль будет трезвучие до-диез — ми — соль-диез, с трезвучием ля — до — ми трезвучие ля-бемоль — до — ми-бемоль). Наиболее распространено использование однотерцовых трезвучий с тремя главными ступенями лада, а вводнотонного трезвучия — к тонике, хотя в качестве, аналогичном побочным доминантам, могут применяться и вводнотонные трезвучия к другим ступеням.

Сама логика образования вводнотонного трезвучия указывает на его мелодико-тембральную природу. Это как бы усиленный, «утолщенный», комплексный вводный тон. Активизи-

1 О трезвучиях вводнотонных и однотерцовых см. 160, 165, 172.

110

рованной вводнотонностью определяется и ладогармоническая функция такого трезвучия — его несомненная доминантность. Отсюда — наиболее характерные формы его использования. Обычно оно применяется как надстройка над доминантовым басом (примеры 51, 52). Иногда к вводнотонному трезвучию в качестве баса присоединяется другой активный вводный тон — II пониженная ступень (пример 53)1.

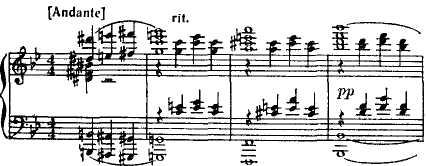

51

С. Рахманинов. Этюд-картина № 7

52

С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта», I д.

53

С. Прокофьев. «Золушка», II д.

Особую форму сочетания вводнотонного трезвучия с обычной доминантой представляет собой пятизвучный комплекс, известный под названием «прокофьевской доминанты»: сочетание вводнотонного трезвучия с интервалом малой септимы — «остовом» D7 (см. каданс примера 58). Образующееся в этом аккорде переченье натуральной и высокой IV ступеней лада особенно подчеркивает различную природу этих двух звуков и исключает определение высокой IV как повышенной септимы D7. Это не может быть ладовой альтерацией и потому, что септима доминантсептаккорда тяготеет вниз, и, следовательно, ее повышение противоречит логике нормативного разрешения.

Если о ладовой функции вводнотонного трезвучия мы можем говорить вполне однозначно как о доминантовой, то с определением функций однотерцовых трезвучий дело обстоит сложнее. Формы их использования показывают, что не всегда однотерцовость, например, с IV ступенью является показателем субдоминантности, а с V — доминантности. Так, в Гавоте Прокофьева (пример 54) — хрестоматийном образце использова-

1 В условиях строгою голосоведения вводнотонное трезвучие рекомендуется брать в мелодическом положении терции или основного тона во избежание параллельных квинт. Тесное расположение, в общем, предпочтительнее широкого по тем же соображениям, а также и потому, что в условиях более плотной фактуры ярче ощущается комплексная, тембральная роль этого аккорда, которая составляет его сущность.

111

ния однотерцовых гармоний — появляющееся в первой фразе трезвучие до мажор, однотерцовое с V ступенью, в функциональном отношении создает ощущение скорее плагальности, нежели автентичности, благодаря опоре интонации на соль-бекар и до-бекар (энгармонически равный си-диезу), а также благодаря органному пункту па тонической квинте. Модуляция же в конце предложения в си-бемоль мажор (тональность, однотерцовую с IV ступенью) по своему положению в форме вполне соответствует доминантовым модуляциям классического первого предложения. Интонационная опора на тон фа-бекар (энгармонически равный ми-диезу) и полутоновая, типично вводнотонная связь этого тона с тоникой, начинающей второе предложение, также подчеркивает автентичность последования. Однако можно встретить и другие примеры, прямо противоположного характера, где трезвучие, однотерцовое с IV ступенью, будет звучать вполне субдоминантово (пример 55), а однотерцовое с V — доминантово (пример 56).

54

С. Прокофьев Гавот

55

С. Прокофьев. Соната для ф-п № 3

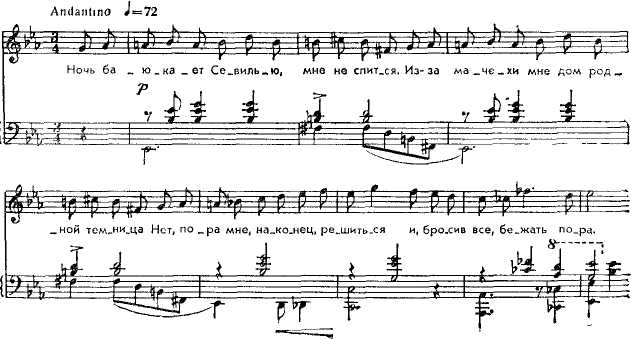

56

С. Прокофьев , «Дуэнья» II к.

112

Из сказанного следуют два вывода. Один — чисто терминологического характера: определение трезвучия как однотерцового с доминантой или с субдоминантой правильнее было бы заменить на определение — однотерцовое с V или с IV ступенью, указывая таким образом лишь интервальное положение трезвучия относительно топики, поскольку ладовая функция этих аккордов может не совпадать и даже быть прямо противоположной классической доминанте и субдоминанте. Второе следствие касается существа вопроса. Нетрудно заметить, что во всех приведенных примерах элементом, определяющим характер восприятия ладовой направленности однотерцовых трезвучий и уточняющим их функцию (субдоминантовость в одном, доминантовость — в другом случае), являлась мелодическая интонация, тот мелодический оборот, в гармонизацию которого они включены. Функция аккорда, таким образом, определялась не собственно ступенью, на которой расположен его основной тон, не его тоновым составом, а теми ритмоинтонационными условиями, в которые этот аккорд поставлен. Это симптом огромной важности, указывающий на коренные изменения, к которым ведет последовательное расширение звукового состава диатонического звукоряда.