- •Физиология и патогенез

- •25 Рекомбинация

- •38 Неспецифические факторы защиты организма

- •Медиаторы иммунной системы.

- •Реакция непрямой или пассивной гемагглютинации (рпга)

- •Реакция преципитации (рп)

- •Реакция нейтрализации экзотоксина антитоксином (рн)

- •63.Реакция лизиса (рл)

- •2.Ферменты стрептококков:

- •85. Неспорообразующие анаэробыБактероиды (род Bacteroides)

- •2.Реакция торможения гемагглютинации (ртга)

- •3.Реакция непрямой гемагглютинации (рнга)

- •4.Реакция связывания комплемента (рск)

- •5.Реакция диффузионной преципитации в геле (рдп)

- •6.Реакция торможения гемадсорбции (ртгАд)

- •7.Реакция иммунофлуоресценции (риф)

38 Неспецифические факторы защиты организма

Механические факторы. Кожа и слизистые оболочки механически препятствуют проникновению микроорганизмов и других антигенов в организмМеханическую защиту осуществляет также реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей, так как движение ресничек постоянно удаляет слизь вместе с попавшими в дыхательные пути инородными частицами и микроорганизмами. Физико-химические факторы. Антимикробными свойствами обладают уксусная, молочная, муравьиная и другие кислоты, выделяемые потовыми и сальными железами кожи; соляная кислота желудочного сока, а также протеолитические и другие ферменты, имеющиеся в жидкостях и тканях организма. Особая роль в антимикробном действии принадлежит ферменту лизоциму. Этот протеолитический фермент получил название «мурамидаза», так как разрушает клеточную стенку бактерий и других клеток, вызывая их гибель и способствуя фагоцитозу. Лизоцим вырабатывают макрофаги и нейтрофилы. Содержится он в больших количествах во всех секретах, жидкостях и тканях организма (кровь, слюна, слезы, молоко, кишечная слизь, мозг и т. д.). . Иммунобиологические факторы. В процессе эволюции сформировался комплекс гуморальных и клеточных факторов не-специфической резистентности, направленных на устранение чужеродных веществ и частиц, попавших в организм. Гуморальные факторы неспецифической резистентности состоят из разнообразных белков, содержащихся в крови и жидкостях организма. К ним относятся белки системы комплемента, интерферон, трансферрин, β-лизины, белок пропердин, фибронектин и др. Белки системы комплемента обычно неактивны, но приобретают активность в результате последовательной активации и взаимодействия компонентов комплемента. Интерферон оказывает иммуномодулирующий, пролиферативный эффект и вызы-вает в клетке, инфицированной вирусом, состояние противовирусной резистентности. β -Лизины вырабатываются тромбоцита-ми и обладают бактерицидным действием.. Белок пропердин участвует в активации комплемента и других реакциях. Большое значение в неспецифической резистентности имеют клетки, способные к фагоцитозу, а также клетки с цитотоксической активностью, называемые естественными киллерами, или NK-клетками. NK-клетки представляют собой особую популяцию лимфоцитоподобных клеток (большие гранулосодержащие лимфоциты), обладающих цитотоксическим действием против чужеродных клеток (раковых, клеток простейших и клеток, пораженных вирусом). Видимо, NK-клетки осуществляют в организме противоопухолевый надзор. В поддержании резистентности организма имеет большое значение и нормальная микрофлора организма. В развитии иммунологии можно выделить несколько этапов:

Инфекционный когда началось изучение иммунитета к инфекциям. Неинфекционный, после открытия К. Ландштейнером групп крови ифеномена анафилаксии. Клеточно-гуморальный,разработал клеточную теорию иммунитета (фагоцитоз), разработал гуморальную теорию иммунитета ,создали современную клонально-селективную теорию иммунитета ,открыл иммунологическую природу отторжения аллотрансплантантов Молекулярно-генетический, -расшифровали структуру антител,разработали способ получения моноклональных антител на основе созданных ими гибридов. 39. Гуморальные факторы неспецифической защиты

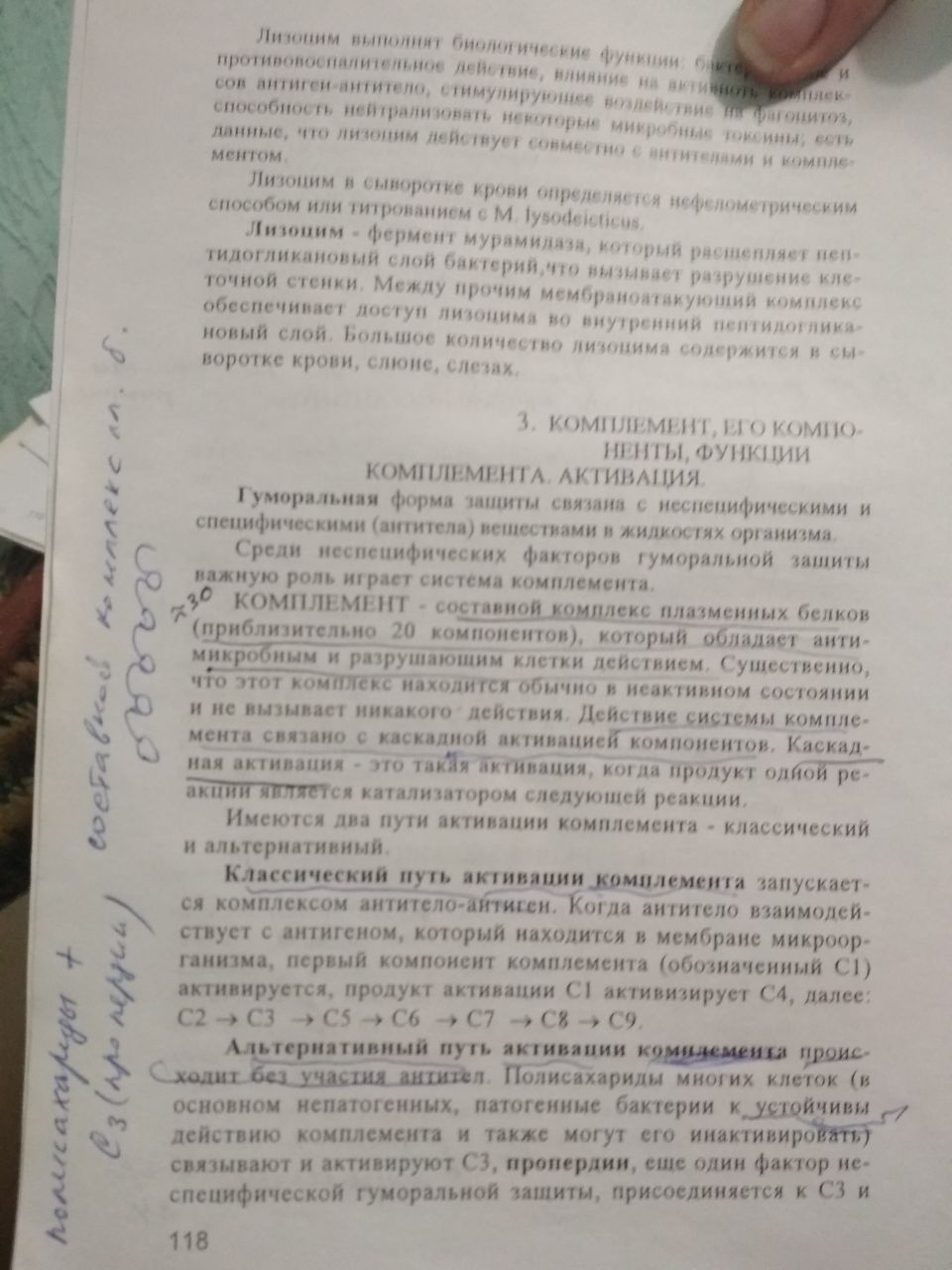

Помимо фагоцитов, в крови находятся растворимые неспецифические вещества, губительно действующие на микроорганизмы. К ним относятся комплемент, пропердин, β-лизины, х-лизины, эритрин, лейкины, плакины, лизоцим и др.

Комплемент-способностью лизировать микроорганизмы и другие чужеродные клетки, например эритроциты. Различают несколько компонентов комплемента: С1, С2, С3 и т. д. термолабилен. Он разрушается также при встряхивании, под влиянием УФ-лучей и т. п. Помимо сыворотки крови, комплемент обнаружен в различных жидкостях организма и в воспалительном экссудате, но отсутствует в передней камере глаза и спинномозговой жидкости. Пропердин- группа компонентов нормальной сыворотки крови, активирующая комплемент в присутствии ионов магния. о недостаточной активности иммунных процессов. β-лизины - термостабильные (устойчивые к действию температуры) вещества сыворотки крови человека, обладающие антимикробным действием, в основном по отношению к грамположительным бактериям. Х-лизин - термостабильное вещество, выделенное из крови больных с высокой температурой. Обладает способностью без участия комплемента лизировать бактерии, главным образом грамотрицательные. Выдерживает нагревание до 70-100° С.

Эритрин выделен из эритроцитов животных. Оказывает бактериостатическое действие на возбудителей дифтерии и некоторые другие микроорганизмы.

Лейкины - бактерицидные вещества, выделенные из лейкоцитов. Термостабильны.

Плакины - сходные с лейкинами вещества, выделенные из тромбоцитов.

Лизоцим - фермент, разрушающий оболочку микробных клеток. Он содержится в слезах, слюне, жидкостях крови.

Лектиновый

(маннозный) путь активации системы

комплемента использует

лектин, связывающий маннозу, (MBL) — белок,

подобный C1q классического пути активации,

который связывается с маннозными

остатками и другими сахарами на мембране,

что позволяет распознавать разнообразные

болезнетворные микроорганизмы. MBL —

сывороточный белок, принадлежащий к

группе белков коллектинов, который

синтезируется преимущественно в печени

и может активировать каскад комплемента,

непосредственно связываясь с поверхностью

патогена. Функции

комплементамногообразны: а) участвует

в лизисе микробных и других клеток

(цитотоксическое действие); б) обладает

хемотаксической активностью; в) принимает

участие в анафилаксии; г) участвует в

фагоцитозе. Следовательно, комплемент

является компонентом многих иммунологических

реакций, направленных на освобождение

организма от микробов и других чужеродных

клеток и антигенов (например, опухолевых

клеток, трансплантата).

40.

Фагоцитоз –это

поглощение и переваривание антигенных

веществ, в том числе микробов специальными

клетками крови (лейкоцитами) и некоторых

тканей, которые называются фагоцитами.

К фагоцитамотносятся микрофаги

(нейтрофилы,

базофилы, эозинофилы) и макрофаги (моноциты

крови и тканевые макрофаги). Впервые

фагоцитоз описал русский ученый И.И.

Мечников.

Лектиновый

(маннозный) путь активации системы

комплемента использует

лектин, связывающий маннозу, (MBL) — белок,

подобный C1q классического пути активации,

который связывается с маннозными

остатками и другими сахарами на мембране,

что позволяет распознавать разнообразные

болезнетворные микроорганизмы. MBL —

сывороточный белок, принадлежащий к

группе белков коллектинов, который

синтезируется преимущественно в печени

и может активировать каскад комплемента,

непосредственно связываясь с поверхностью

патогена. Функции

комплементамногообразны: а) участвует

в лизисе микробных и других клеток

(цитотоксическое действие); б) обладает

хемотаксической активностью; в) принимает

участие в анафилаксии; г) участвует в

фагоцитозе. Следовательно, комплемент

является компонентом многих иммунологических

реакций, направленных на освобождение

организма от микробов и других чужеродных

клеток и антигенов (например, опухолевых

клеток, трансплантата).

40.

Фагоцитоз –это

поглощение и переваривание антигенных

веществ, в том числе микробов специальными

клетками крови (лейкоцитами) и некоторых

тканей, которые называются фагоцитами.

К фагоцитамотносятся микрофаги

(нейтрофилы,

базофилы, эозинофилы) и макрофаги (моноциты

крови и тканевые макрофаги). Впервые

фагоцитоз описал русский ученый И.И.

Мечников.

Фагоцитоз может быть завершенным и незавершенным. Завершенный фагоцитоз заканчивается полным перевариванием микроба. При незавершенном фагоцитозе микробы поглощаются фагоцитами, но не перевариваются и могут даже размножаться внутри фагоцита.

клеточные факторы защиты.

фагоцитоза состоит в поглощении, переваривании, инактивации инородных для организма веществ специальными клетками-фагоцитами. В нее включены: промоноциты — вырабатывает костный мозг; макрофаги — разбросаны по всему организму: в печени они называются «купферовские клетки», в легких — «альвеолярные макрофаги», в костной ткани — «остеобласты» и т. д..

Процесс фагоцитоза, протекает в 4 стадии:

1) активация фагоцита и его приближение к объекту (хемотаксис);

2) стадия адгезии — прилипание фагоцита к объекту;

3) поглощение объекта с образованием фагосомы;

4) образование фаголизосомы и переваривание объекта с помощью ферментов.

Фагоциты — подвижные клетки и могут перемещаться по направлению к объекту. Движение фагоцита к объекту называется хемотаксисом. Как правило, фагоциты «переваривают» захваченные чужеродные агенты, тогда говорят о завершенном фагоцитозе. Но не всегда фагоцитоз заканчивается перевариванием — такой фагоцитоз называется незавершенным. Причины, обусловливающие незавершенный фагоцитоз:

1) некоторые микроорганизмы подавляют слияние фага и лизосомы;

2) некоторые микроорганизмы выделяют вещества, которые нейтрализуют действие рибосомальных ферментов;

3) некоторые микроорганизмы могут выходить из фагосо-мы;

4) некоторые бактерии имеют устойчивость к лизосомаль-ным ферментам (гонококк, стафилококк, палочки туберкулеза и лепры).

В

организме есть вещества — обсанины,

которые повышают фагоцитоз. Это нормальные

антитела, которые «обволакивают»

антигены и способствуют их фиксации на

фагоците.

41.

Антигены, гептены

41.

Антигены, гептены

42.Антитела.Человека.Группы

крови

43. Иммуноглобулины антитела к γ-глобулинам, т. е. наименее подвижной в электрическом поле фракции белков сыворотки крови. В организме γ-глобулины вырабатываются особыми клетками — плазмоцитами. γ-глобулины, несущие функции антител, получили название иммуноглобулинов и обозначаются символом Ig. Следовательно, антитела — это иммуноглобулины, вырабатываемые в ответ на введение антигена и способные специфически взаимодействовать с этим же антигеном. Функции. Первичная функция состоит во взаимодсйствии их активных центров с комплементарными им детерминантами антигенов. Вторичная функция состоит в их способности: • связывать антиген с целью его нейтрализации и элиминации из организма, т. е. принимать участие в формировании защиты от антигена; • участвовать в распознавании «чужого» антигена; • обеспечивать кооперацию иммунокомпетентных клеток (макрофагов, Т- и В-лимфоцитов); • участвовать в различных формах иммунного ответа (фагоцитоз, киллерная функция, ГНТ, ГЗТ, иммунологическая то-лерантность, иммунологическая память).

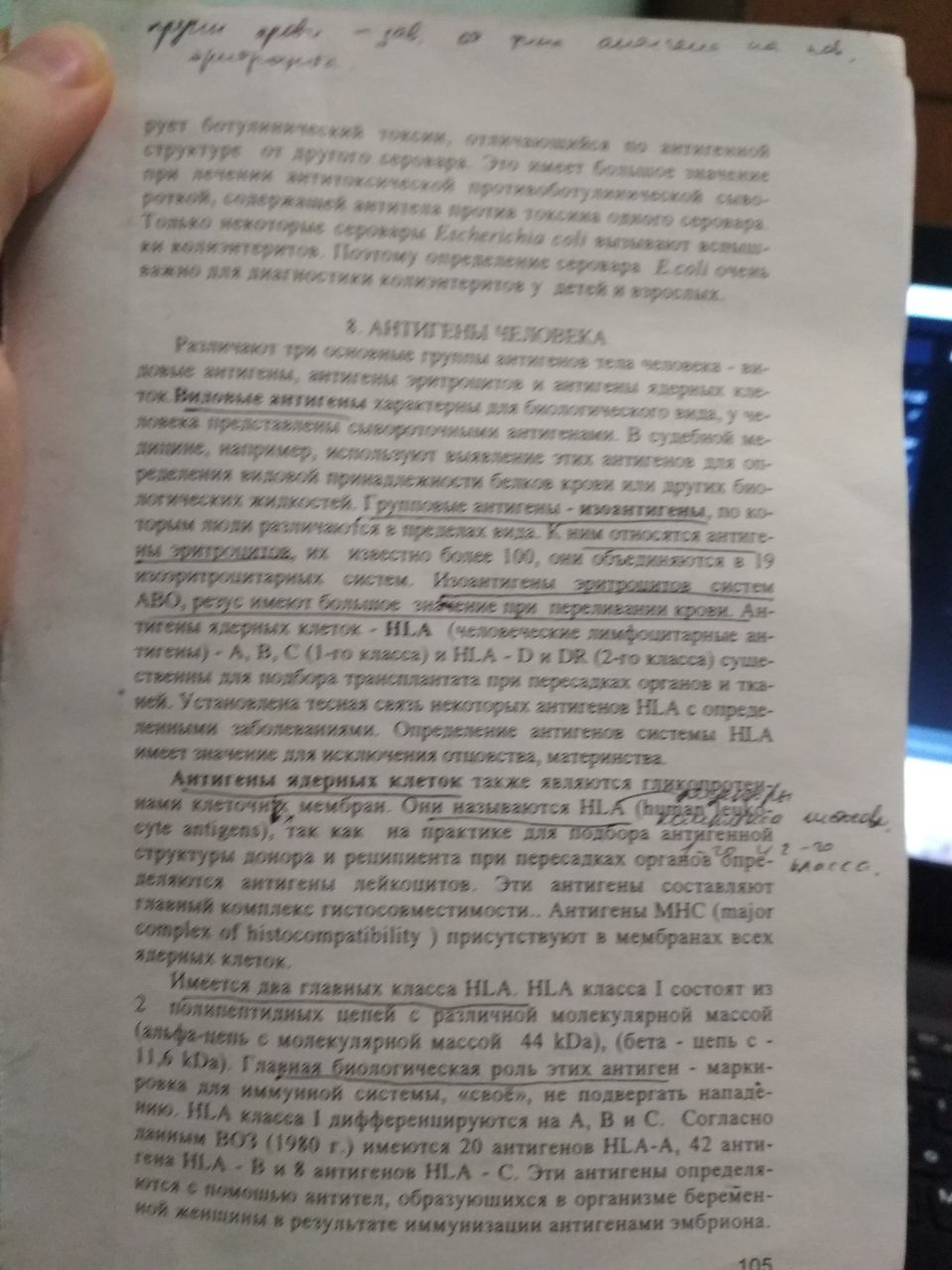

Структура антител. Белки иммуноглобулинов по химическому составу относятся к гликопротеидам, так как состоят из проте-ина и Сахаров; построены из 18 аминокислот. Имеют видовые отличия, связанные главным образом с набором аминокислот. Их молекулы имеют цилиндрическую форму, они видны в электронном микроскопе Иммуноглобулины по структуре, антигенным и иммунобиологическим свойствам разделяются на пять классов: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Иммуноглобулины М, G, А имеют подклассы. Молекулы иммуноглобулинов всех пяти классов состоят из полипептидных цепей: двух одинаковых тяжелых цепей Н и двух одинаковых легких цепей — L, соединенных между собой дисульфидными мостиками. Соответственно каждому классу иммуноглобулинов, т.е. М, G, A, E, D, различают пять типов тяжелых цепей: μ (мю), γ (гамма), α (альфа), ε (эпсилон) и Δ (дельта), различающихся по антигенности. Легкие цепи являются общими и бывают двух типов: κ (каппа) и λ (ламбда); L-цепи иммуноглобулинов различных классов могут вступать в соединение (рекомбинироваться) как с гомологичны-ми, так и с гетерологичными Н-цепями. Однако в одной и той же молекуле могут быть только идентичные L-цепи (κ или λ). Как в Н-, так и в L-цепях имеется вариабельная — V область, в которой последовательность аминокислот непостоянна, и константная — С область с постоянным набором аминокислот. В каждой молекуле имеются две детерминанты, относящиеся к гипервариабельным участкам Н-и L-цепей, т. е. каждая молекула иммуноглобулина может связать две молекулы антигена. Поэтому антитела являются двухвалентными. Типовой структурой молекулы иммуноглобулина является IgG. Остальные классы иммуноглобулинов отличаются от IgG дополнительными элементами организации их молекулы. В ответ на введение любого антигена могут вырабатываться антитела всех пяти классов. Обычно вначале вырабатывается IgM, затем IgG, остальные — несколько позже. 44.Классы иммуноглобулинов IgG — мономер, имеет 2 антигенсвязывающих центра (может одновременно связать 2 молекулы антигена, следовательно, его валентность равна 2).Различают подтипы Gl, G2, G3 и G4. Синтезируется зрелыми В-лимфоцитами и плазматическими клетками. Хорошо определяется в сыворотке крови на пике первичного и при вторичном иммунном ответе. Обладает высокой аффинностью. IgGl и IgG3 связывают комплемент, , подобно IgE, обладает цитофильностью (тропностью, или сродством, к тучным клеткам и базофилам) и участвует в развитии аллергической реакции I типа. В иммунодиагностических реакциях IgG может проявлять себя как неполное антитело. Легко проходит через плацентарный барьер и обеспечивает гуморальный иммунитет новорожденного в первые 3—4 месяца жизни. Способен также выделяться в секрет слизистых, в том числе в молоко путем диффузии. IgG обеспечивает нейтрализацию, опсонизацию и маркирование антигена, осуществляет запуск комплемент-опосредованного цитолиза и антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. Иммуноглобулин класса М. Наиболее крупная молекула из всех Ig. Это пентамер, его валентность равна 10. Период полураспада IgM — 5 дней. Синтезируется предшественниками и зрелыми В-лимфоцитами. Образуется в начале первичного иммунного ответа, также первым начинает синтезироваться в организме новорожденного — определяется уже на 20-й неделе внутриутробного развития. Обладает высокой авидностью, наиболее эффективный активатор комплемента по классическому пути. Участвует в формировании сывороточного и секреторного гуморального иммунитета. Являясь полимерной молекулой, содержащей J-цепь, может образовывать секреторную форму и выделяться в секрет слизистых, в том числе в молоко.Не проходит через плаценту. Обнаружение специфических антител изотипа М в сыворотке крови новорожденного указывает на бывшую внутриутробную инфекцию или дефект плаценты. IgM обеспечивает нейтрализацию, опсонизацию и маркирование антигена, осуществляет запуск комплемент-опосредованного цитолиза и антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности.

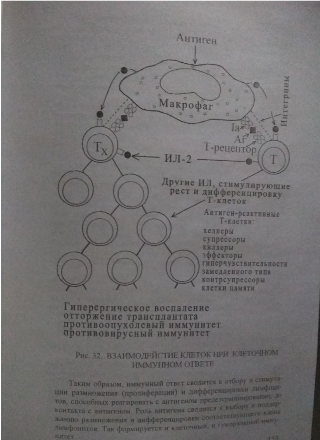

Иммуноглобулин класса А. Существует в сывороточной и секреторной формах. Около 60 % всех IgA содержится в секретах слизистых. Период полураспада IgA — 6 дне, 2-валентный).Синтезируется зрелыми В-лимфоцитами и плазматическими клетками. Хорошо определяется в сыворотке крови на пике первичного и при вторичном иммунном ответе. Обладает высокой аффинностью. Может быть неполным антителом. Не связывает комплемент. Не проходит через плацентар-ный барьер. IgA обеспечивает нейтрализацию, опсони-зацию и маркирование антигена, осуществляет запуск антителозависимой клеточно-опос-редованной цитотоксичности. Секреторный IgA:В отличие от сывороточного, секреторный sIgA существует в полимерной форме в виде ди- или тримера (4- или 6-валентный). Синтезируется зрелыми В-лимфоцитами и их потомками — плазматическими клетками соответствующей специализации только в пределах слизистых и выделяется в их секреты. Секреторная форма IgA — основной фактор специфического гуморального местного иммунитета слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и респираторного тракта. Благодаря S-цепи он устойчив к действию протеаз. slgA не активирует комплемент, но эффективно связывается с антигенами и нейтрализует их. Он препятствует адгезии микробов на эпителиальных клетках и генерализации инфекции в пределах слизистых. Иммуноглобулин класса Е. Называют также реагином. Обнаружение требует применения специальных высокочувствительных методов диагностики. Синтезируется зрелыми В-лимфоцитами и плазматическими клетками преимущественно в лимфоидной ткани бронхолегочного дерева и ЖКТ. Не связывает комплемент. Не проходит через плацентарный барьер. Обладает выраженной цитофильностью — тропностью к тучным клеткам и базофилам. Участвует в развитии гиперчувствительности немедленного типа — реакция I типа. Иммуноглобулин класса D.. Не связывает комплемент. Не проходит через плацентарный барьер. Является рецептором предшественников В-лимфоцитов. 45. Иммунокомпетентные клетки. Т- и В-лимфоциты, макрофаги, их кооперация. Иммунокомпетентные клетки - клетки, способные специфически распознавать антиген и отвечать на него иммунной реакцией. Такими клетками являются Т- и В-лимфоциты (тимусзависимые и костномозговые лимфоциты), которые под влиянием чужеродных агентов дифференцируются в сенсибилизированный лимфоцит и плазматическую клетку. Т-лимфоциты – это сложная по составу группа клеток, которая происходит от полипотентной стволовой клетки костного мозга, а созревает и дифференцируется в тимусе из предшественников. Т-лимфоциты разделяются на две субпопуляции: иммунорегуляторы и эффекторы. Задачу регуляции иммунного ответа выполняют Т-хелперы, и супрессоры. Эффекторную функцияю осуществляют Т-киллеры и естественные киллеры. В орагнизме Т-лимфоциты обеспечивают клеточные формы иммунного ответа, определяют силу и продолжительность иммунной реакции.

B-лимфоциты – преимущественно эффекторные иммунокомпетентные клетки. Зрелые В-лимфоциты и их потомки – плазматические клетки являются антителопродуцентами. Их основными продуктами являются иммуноглобулины. В-лимфоциты участвуют в формировании гуморального иммунитета, В-клеточной иммунологической памяти и гиперчувствительности немедленного типа.

Макрофаги

- клетки

соединительной ткани, способные к

активному захвату и перевариванию

бактерий, остатков клеток и других

чужеродных для организма частиц. Основная

функция макрофагов сводится к борьбе

с теми бактериями, вирусами и простейшими,

которые могут существовать внутри

клетки-хозяина, при помощи мощных

бактерицидных механизмов. они обеспечивают

фагоцитоз, переработку и представление

антигена T-клеткам. Кооперация

иммунокомпетентных клеток.

Иммунная реакция организма может иметь

различный характер, но всегда начинается

с захвата антигена макрофагами крови

и тканей или же со связывания со стромой

лимфоидных органов. Нередко антиген

адсорбируется также на клетках

паренхиматозных органов. В макрофагах

он может полностью разрушаться, но чаше

подвергается лишь частичной деградации.

В частности, большинство антигенов в

лизосомах фагоцитов в печение часа

подвергается ограниченной денатурации

и протеолизу. Макрофаги и все другие

вспомогательные клетки, несущие на

внешней мембране антигены, называются

антигенпрезентирующими. Прямое

воздействие на В-клетку без участия

Т-клеток могут оказать только

тимуснезависимые антигены. В этом случае

В-клетки кооперируются с Т-хелперами и

макрофагами. Кооперация на тимусза-висимый

антиген начинается с его презентации

на макрофаге Т-хелперу. Распознав

антиген, Т-хелперы секретируют

γ-интерферон, который активирует

макрофаги и способствует уничтожению

захваченных ими микроорганизмов.

Хелперный эффект на В-клетки проявляется

пролиферацией и дифференциацией их в

плазмоциты. В распознавании антигена

при клеточном характере иммунного

ответа, кроме Т-хелперов, участвуют

также Т-киллеры, которые обнаруживают

антиген на тех антигенпрезентирующих

клетках, где он комплексируется с

молекулами МНС. Более того, Т-киллеры,

обусловливающие цитолиз, способны

распознавать не только трансформированный,

но и нативный антиген. Приобретая

способность вызывать цитолиз, Т-киллеры

связываются с комплексом антиген +

молекулы МНС класса 1 на клетках-мишенях;

привлекают к месту соприкосновения с

ними цитоплазма-тические гранулы;

повреждают мембраны мишеней после

экзоцитоза их содержимого. В результате

продуцируемые Т-киллерами лимфотоксины

вызывают гибель всех трансформированных

клеток организма, причем особенно

чувствительны к нему клетки, зараженные

вирусом. При этом наряду с лимфотоксином

активированные Т-киллеры синтезируют

интерферон, который препятствует

проникновению вирусов в окружающие

клетки и индуцирует в клетках образование

рецепторов лимфотоксина, тем самым

повышая их чувствительность к литическому

действию Т-киллеров. Кооперируясь в

распознавании и элиминации антигенов,

Т-хелперы и Т-киллеры не только активируют

друг друга и своих предшественников,

но и макрофагов. Те же, в свою очередь,

стимулируют активность различных

субпопуляций лимфоцитов. Регуляция

клеточного иммунного ответа, как и

гуморального, осуществляется

Т-супрессорами, которые воздействуют

на пролиферацию цитотоксических и

антигенпрезентирующих клеток.

46.

Типы иммунного ответа. Иммунный ответ

— это реакция организма на внедрение

чуждых ему макромолекул. Вещество,

способное вызвать специфический иммунный

ответ, называется антигеном.

Известны

два основных типа иммунных ответов

организма на антиген — гуморальный и

клеточный. Ответ гуморального типа

состоит в выработке антител, которые

циркулируют в крови и специфически

связываются с чужеродными организму

молекулами. Иммунный ответ клеточного

типа включает образование специализированных

клеток, реагирующих с антигеном

посредством его связывания и последующего

разрушения. (в альбоме)