- •Часть 3

- •Общие сведения Сведения об эумк

- •Методические рекомендации по изучению дисциплины

- •Правила оформления

- •Рабочая учебная программа

- •Часть 2 254

- •Часть 3 102

- •Часть 4 152

- •Пояснительная записка

- •1. Контрольные работы

- •2. Учебно-методические материалы по дисциплине

- •3. Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний и материалов и технических средств обучения

- •Протокол согласования учЕбной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

- •Теоретический раздел Глава 1. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений. Элементы теории устойчивости

- •§1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений

- •§2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, интегрируемые в квадратурах

- •II. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

- •III. Дифференциальные уравнения с однородными функциями

- •V. Уравнения Бернулли

- •VI. Дифференциальные уравнения, обладающие интегрирующими множителями, зависящими от одной переменной.

- •§3. Дифференциальные уравнения высших порядков

- •§4. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка

- •§5. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (лнду) с произвольными коэффициентами

- •§6. Системы дифференциальных уравнений

- •Метод исключения.

- •Метод интегрируемых комбинаций

- •§7. Введение в теорию устойчивости

- •§8. Устойчивость по Ляпунову

- •§9. Классификация точек покоя однородной системы двух линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными действительными коэффициентами

- •§10. Исследование на устойчивость решений нелинейных систем. Устойчивость по первому приближению

- •Глава 2. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля (ж.А.Черняк, а.А. Карпук, в.А. Ранцевич) §1. Двойной интеграл. Определение и свойства

- •§2. Тройной интеграл

- •§3. Вычисление кратных интегралов в прямоугольной декартовой системе координат

- •Переход от прямоугольных декартовых координат к полярным в двойном интеграле

- •§4. Цилиндрические и сферические координаты

- •§5. Криволинейные интегралы 1-го рода

- •§6. Криволинейные интегралы 2-го рода

- •§7. Поверхностный интеграл 1-го рода (пи-1)

- •§8. Поверхностный интеграл второго рода

- •§9. Элементы теории поля и векторного анализа

- •1. Оператор Гамильтона (набла)

- •Глава 3. Числовые и функциональные ряды

- •§1. Числовые ряды. Основные определения и понятия

- •§2. Признаки сходимости положительных рядов

- •§3. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость

- •§4. Функциональные ряды

- •§5. Равномерная сходимость функционального ряда. Основные свойства равномерно сходящихся рядов

- •§6. Степенные ряды

- •§7. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора

- •§8. Приложения степенных рядов

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 7

- •Тесты для самопроверки

- •Контрольная работа 8. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля Указания к выбору варианта

- •Задания

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 8

- •Тесты для самопроверки

- •Контрольная работа 9. Ряды. Указания к выбору варианта

- •Задания

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 9

- •Тесты для самопроверки

- •Радикальный признак Коши.

- •Интегральный признак Коши.

- •6. Знакочередующие ряды. Признак Лейбница. Знакопеременные ряды.

- •8. Применение степенных рядов.

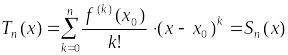

§7. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора

Пусть

на интервале

функция

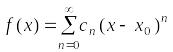

является суммой некоторого степенного

ряда

.

Тогда говорят, что на интервале

функция

разлагается в степенной ряд с центром

в точке

![]() (по степеням

(по степеням

![]() ).

).

Вопрос о разложении функции в степенной ряд является одним из важных прикладных вопросов теории степенных рядов. Ставится задача: описать, при каких условиях функция разлагается в степенной ряд в окрестности точки и как определяются коэффициенты этого степенного ряда. Частично на этот вопрос отвечает теорема 7.1.

Теорема 7.1 (необходимые условия разложимости функции в степенной ряд).

Если

функция

разлагается в степенной ряд

в

некоторой окрестности

точки

,

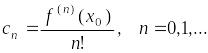

то его коэффициенты

![]() находятся по формулам

находятся по формулам

,

,

а

значит,

![]()

![]() должна быть бесконечно дифференцируема

в точке

.

должна быть бесконечно дифференцируема

в точке

.

Доказательство.

Пусть функция

в окрестности

![]() является суммой степенного ряда, то

есть

является суммой степенного ряда, то

есть

.

Тогда

.

Тогда

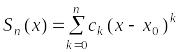

![]() ,

где

–

-я

частичная сумма ряда, а

–

-й

частичный остаток ряда.

,

где

–

-я

частичная сумма ряда, а

–

-й

частичный остаток ряда.

При

этом

![]()

![]() при

при

![]() .

.

Таким

образом,

![]() при

.

при

.

Но

из курса математического анализа

известно, что никакой другой многочлен,

кроме многочлена Тейлора, не может

приблизить данную функцию

в окрестности

с точностью

![]() при

при

![]() .

Следовательно,

.

Следовательно,

– многочлен Тейлора, а значит, его

коэффициенты являются коэффициентами

Тейлора, то есть

,

что и требовалось доказать.

– многочлен Тейлора, а значит, его

коэффициенты являются коэффициентами

Тейлора, то есть

,

что и требовалось доказать.

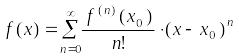

В связи с теоремой 7.1. дается определение ряда Тейлора для функции в точке .

Определение.

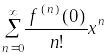

Степенной ряд

с коэффициентами

,

называется рядом Тейлора для функции

в точке

,

независимо от того, сходится ли он вообще

или сходится ли он к данной функции

.

Если

![]() ,

ряд

,

ряд

называется рядом Маклорена для функции

.

называется рядом Маклорена для функции

.

Можно привести примеры, когда ряд Тейлора, составленный для функции с центром в точке , расходится всюду, кроме точки , или сходится, но совсем к другой функции.

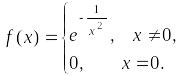

Пример Коши (функции, для которой ряд Маклорена сходится к другой функции).

Рассмотрим

функцию

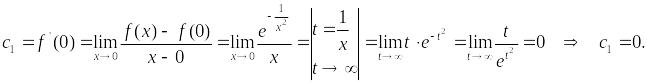

Вычислим коэффициенты Маклорена для функции :

![]()

Аналогично,

Аналогично,

![]()

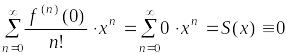

Ряд Маклорена для функции имеет вид:

,

т.е.

,

т.е.

![]() .

.

Таким образом возникает вопрос, какие условия должны выполняться, чтобы Функция разлагалась в ряд Тейлора.

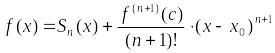

Теорема 7.2 (достаточные условия разложения функции в ряд Тейлора).

Пусть

функция

в некоторой окрестности

точки

имеет производные любого порядка

,

которые равномерно ограничены в этой

окрестности, т.е. существует такое число

,

при котором

![]() для любого натурального

в любой точке

.

Тогда в этой окрестности функция

разлагается в ряд Тейлора:

для любого натурального

в любой точке

.

Тогда в этой окрестности функция

разлагается в ряд Тейлора:

.

.

Доказательство. Так как в окрестности функция имеет производные любого порядка, то для нее в этой окрестности можно записать формулу Тейлора любого порядка :

![]() ,

,

где

![]() – многочлен Тейлора,

– многочлен Тейлора,

![]() – остаточный член формулы Тейлора

порядка

.

– остаточный член формулы Тейлора

порядка

.

Запишем в форме Лагранжа:

,

где

,

где

![]() .

Заметим, что поскольку

.

Заметим, что поскольку

,

то

,

то

,

где

,

где

![]() –

-я

частичная сумма ряда Тейлора. Исходя

из последней формулы, достаточно

показать, что

–

-я

частичная сумма ряда Тейлора. Исходя

из последней формулы, достаточно

показать, что

для любого

,

тогда для любого

для любого

,

тогда для любого

![]() ,

то есть

,

по определению, является суммой ряда

Тейлора на интервале

.

,

то есть

,

по определению, является суммой ряда

Тейлора на интервале

.

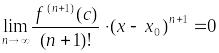

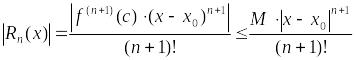

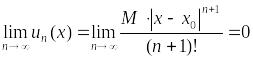

Оценим остаточный член :

и

покажем, что

и

покажем, что

для любого

.

для любого

.

Составим

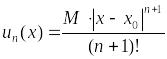

функциональный ряд

,

где

,

где

.

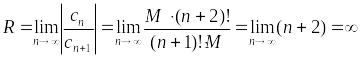

Найдем радиус сходимости

данного ряда.

.

Найдем радиус сходимости

данного ряда.

.

Следовательно,

сходится на всей числовой прямой, а

значит,

.

Следовательно,

сходится на всей числовой прямой, а

значит,

,

что и требовалось доказать.

,

что и требовалось доказать.

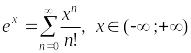

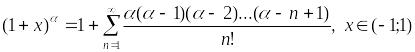

Теорема 7.3 (разложение в ряд Маклорена некоторых элементарных функций).

Справедливы следующие разложения в ряды Маклорена:

– разложение

экспоненты в ряд Маклорена.

– разложение

экспоненты в ряд Маклорена.

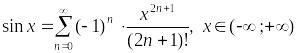

– разложение

синуса в ряд Маклорена.

– разложение

синуса в ряд Маклорена.

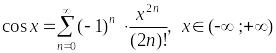

– разложение

косинуса в ряд Маклорена.

– разложение

косинуса в ряд Маклорена.

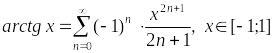

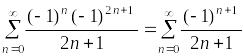

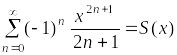

– разложение

арктангенса в ряд Маклорена.

– разложение

арктангенса в ряд Маклорена.

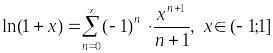

– разложение

логарифма в ряд Маклорена.

– разложение

логарифма в ряд Маклорена.

– биномиальное

разложение.

– биномиальное

разложение.

Доказательство. Очевидно, что ряды, записанные в этих равенствах справа, являются рядами Маклорена для соответствующих функций (см. соответствующие формулы Маклорена). Остается доказать, что ряды Маклорена сходятся к указанным слева в этих равенств функциям.

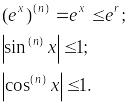

Для

функций

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() используем результаты теоремы 7.2. На

каждом фиксированном промежутке

используем результаты теоремы 7.2. На

каждом фиксированном промежутке

![]() ,

где

,

где

![]() ,

все производные этих функций равномерно

ограничены. Действительно,

,

все производные этих функций равномерно

ограничены. Действительно,

Следовательно, по теореме 7.2 данные функции являются суммами своих рядов Маклорена.

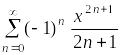

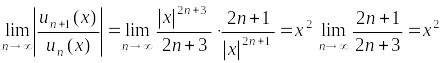

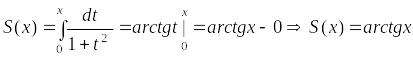

Докажем справедливость 4-го разложения.

Рассмотрим

степенной ряд

.

.

Найдём

его радиус сходимости

![]() :

:

.

.

Ряд

сходится абсолютно, если

![]() и расходится при

и расходится при

![]() .

Отсюда следует, что радиус сходимости

.

Отсюда следует, что радиус сходимости

![]() .

.

Изучим сходимость на концах интервала.

Пусть , тогда числовой ряд

сходится

условно как ряд Лейбница.

сходится

условно как ряд Лейбница.

Пусть

![]() ,

тогда ряд

,

тогда ряд

ведёт

себя аналогично.

ведёт

себя аналогично.

В

итоге:

![]() –

область сходимости исходного ряда.

–

область сходимости исходного ряда.

Пусть

на отрезке

![]()

.

Найдём

почленным дифференцированием:

.

Найдём

почленным дифференцированием:

.

.

Отсюда

,

,

что и требовалось доказать.

Аналогично доказывается справедливость 5-й формулы.

6-я формула приводится без доказательства.

Теорема доказана.