- •Часть 3

- •Общие сведения Сведения об эумк

- •Методические рекомендации по изучению дисциплины

- •Правила оформления

- •Рабочая учебная программа

- •Часть 2 254

- •Часть 3 102

- •Часть 4 152

- •Пояснительная записка

- •1. Контрольные работы

- •2. Учебно-методические материалы по дисциплине

- •3. Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний и материалов и технических средств обучения

- •Протокол согласования учЕбной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

- •Теоретический раздел Глава 1. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений. Элементы теории устойчивости

- •§1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений

- •§2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, интегрируемые в квадратурах

- •II. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

- •III. Дифференциальные уравнения с однородными функциями

- •V. Уравнения Бернулли

- •VI. Дифференциальные уравнения, обладающие интегрирующими множителями, зависящими от одной переменной.

- •§3. Дифференциальные уравнения высших порядков

- •§4. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка

- •§5. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (лнду) с произвольными коэффициентами

- •§6. Системы дифференциальных уравнений

- •Метод исключения.

- •Метод интегрируемых комбинаций

- •§7. Введение в теорию устойчивости

- •§8. Устойчивость по Ляпунову

- •§9. Классификация точек покоя однородной системы двух линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными действительными коэффициентами

- •§10. Исследование на устойчивость решений нелинейных систем. Устойчивость по первому приближению

- •Глава 2. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля (ж.А.Черняк, а.А. Карпук, в.А. Ранцевич) §1. Двойной интеграл. Определение и свойства

- •§2. Тройной интеграл

- •§3. Вычисление кратных интегралов в прямоугольной декартовой системе координат

- •Переход от прямоугольных декартовых координат к полярным в двойном интеграле

- •§4. Цилиндрические и сферические координаты

- •§5. Криволинейные интегралы 1-го рода

- •§6. Криволинейные интегралы 2-го рода

- •§7. Поверхностный интеграл 1-го рода (пи-1)

- •§8. Поверхностный интеграл второго рода

- •§9. Элементы теории поля и векторного анализа

- •1. Оператор Гамильтона (набла)

- •Глава 3. Числовые и функциональные ряды

- •§1. Числовые ряды. Основные определения и понятия

- •§2. Признаки сходимости положительных рядов

- •§3. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость

- •§4. Функциональные ряды

- •§5. Равномерная сходимость функционального ряда. Основные свойства равномерно сходящихся рядов

- •§6. Степенные ряды

- •§7. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора

- •§8. Приложения степенных рядов

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 7

- •Тесты для самопроверки

- •Контрольная работа 8. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля Указания к выбору варианта

- •Задания

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 8

- •Тесты для самопроверки

- •Контрольная работа 9. Ряды. Указания к выбору варианта

- •Задания

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 9

- •Тесты для самопроверки

- •Радикальный признак Коши.

- •Интегральный признак Коши.

- •6. Знакочередующие ряды. Признак Лейбница. Знакопеременные ряды.

- •8. Применение степенных рядов.

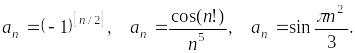

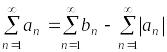

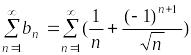

§3. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость

Определение. Числовой ряд называется знакопеременным, если в нем присутствует бесконечно много как положительных, так и отрицательных членов.

К

знакопеременным рядам относятся,

например, следующие ряды

,

где

Среди знакопеременных рядов выделяются знакочередующиеся ряды.

Определение. Знакочередующимися рядами называются такие ряды, два соседних члена которых имеют разные знаки.

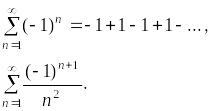

Примеры.

Знакочередующиеся

ряды принято записывать следующим

образом:

,

где предполагается, что

.

,

где предполагается, что

.

Для исследования сходимости знакочередующихся рядов используется признак Лейбница.

Теорема 3.1 (признак Лейбница).

Пусть

знакочередующийся ряд

удовлетворяет двум следующим условиям:

удовлетворяет двум следующим условиям:

члены ряда монотонно убывают,

(необходимое

условие сходимости).

(необходимое

условие сходимости).

Тогда исходный ряд сходится.

Доказательство.

Рассмотрим частичную сумму ряда

![]() .

Покажем, что последовательность частичных

сумм

.

Покажем, что последовательность частичных

сумм

![]() монотонно возрастает и ограничена

сверху, а следовательно, сходится.

монотонно возрастает и ограничена

сверху, а следовательно, сходится.

![]() .

.

Это означает, что последовательность ограничена сверху.

С

другой стороны,

![]() ,

то есть последовательность

монотонно возрастает. Обозначим

,

то есть последовательность

монотонно возрастает. Обозначим

![]()

Поскольку,

![]() то

то

![]()

Следовательно,

существует предел последовательности

частичных сумм

,

равный

![]() ,

то есть ряд

сходится. Теорема доказана.

,

то есть ряд

сходится. Теорема доказана.

Ряды, удовлетворяющие условиям признака Лейбница, называются рядами Лейбница.

Следствие 3.2.

Для

ряда Лейбница

выполняются следующие неравенства:

![]() ;

;

![]()

Доказательство.

Из доказательства признака Лейбница

известно, что

![]() ,

следовательно,

,

следовательно,

![]() .

Поскольку

-й

остаток

ряда Лейбница сам является рядом

Лейбница, то для него верна аналогичная

оценка:

.

Поскольку

-й

остаток

ряда Лейбница сам является рядом

Лейбница, то для него верна аналогичная

оценка:

Следствие доказано.

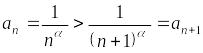

Пояснение:

Рассмотрим

ряд, у которого

.

.

1)

, то есть члены ряда монотонно убывают;

, то есть члены ряда монотонно убывают;

2)

.

Таким образом, условия признака Лейбница

выполняются.

.

Таким образом, условия признака Лейбница

выполняются.

Пояснение:

Если

![]() то при

то при

![]() последовательность

последовательность

монотонно убывая стремится к нулю, т.е.

имеем ряд Лейбница.

монотонно убывая стремится к нулю, т.е.

имеем ряд Лейбница.

Если

![]() ,

тогда

-й

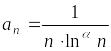

член ряда примет вид:

,

тогда

-й

член ряда примет вид:

.

.

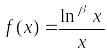

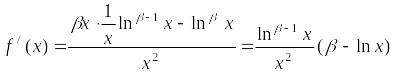

Рассмотрим

функцию

,

где

.

,

где

.

Найдем производную этой функции:

.

.

![]() ,

если

,

если

![]()

![]()

![]() .

.

То

есть для

![]() монотонно стремится к нулю при

.

Значит, ряд

монотонно стремится к нулю при

.

Значит, ряд

сходится при любом

,

так как удовлетворяет условиям теоремы

3.1.

сходится при любом

,

так как удовлетворяет условиям теоремы

3.1.

Рассмотрим произвольный знакопеременный ряд

. (3.1)

. (3.1)

Ряд (3.1) определяет два знакопостоянных ряда:

и

и

,

(3.2)

,

(3.2)

где – это й по порядку неотрицательный член ряда (3.1);

– это й по порядку отрицательный член ряда (3.1).

Относительно рядов (3.2) возможны 4 следующие ситуации:

(А)

– ряд из неотрицательных членов

сходится;

– ряд из неотрицательных членов

сходится;

– ряд

из отрицательных членов тоже сходится.

– ряд

из отрицательных членов тоже сходится.

(В)  – ряд из неотрицательных членов

расходится;

– ряд из неотрицательных членов

расходится;

– ряд из отрицательных членов сходится.

(С) – ряд из неотрицательных членов сходится;

– ряд из отрицательных членов

расходится.

– ряд из отрицательных членов

расходится.

(D) – ряд из неотрицательных членов расходится;

– ряд из отрицательных членов тоже расходится.

Очевидно, что в ситуации (А) ряд (3.1) сходится, а в ситуациях (В) и (С) расходится. В ситуации (D) исходный ряд (3.1) может как сходиться, так и расходиться.

Применительно к рассмотренным случаям дадим два определения.

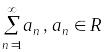

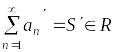

Знакопеременный

ряд

называется абсолютно

сходящимся,

если ряд, составленный из модулей его

членов

,

сходится. Знакопеременный ряд

называется условно

сходящимся,

если сам ряд

сходится, а ряд, составленный из модулей

его членов

,

расходится.

,

сходится. Знакопеременный ряд

называется условно

сходящимся,

если сам ряд

сходится, а ряд, составленный из модулей

его членов

,

расходится.

Легко видеть, что абсолютно сходящийся ряд может возникнуть только в ситуации (А). Условие абсолютной сходимости оказывается в этом случае более сильным, чем условие обычной сходимости. А именно, справедливо следующее утверждение.

Утверждение 3.3.

Если ряд (3.1) абсолютно сходится, то он сходится и в обычном смысле.

Доказательство.

Пусть ряд

сходится, тогда ряд

тоже сходится. Используя очевидное

неравенство

тоже сходится. Используя очевидное

неравенство

![]() ,

,

можно

утверждать, что в силу признака сравнения

(теорема 2.1) ряд

сходится, но с другой стороны

сходится, но с другой стороны

.

.

Поскольку

ряды

![]() и

сходятся, то ряд

,

как их разность, тоже сходится, что и

требовалось доказать.

и

сходятся, то ряд

,

как их разность, тоже сходится, что и

требовалось доказать.

Поскольку

ряд

![]() является знакоположительным рядом, то

для исследования его сходимости можно

использовать все признаки сходимости

и сравнения знакоположительных рядов.

является знакоположительным рядом, то

для исследования его сходимости можно

использовать все признаки сходимости

и сравнения знакоположительных рядов.

Пример.

Исследовать абсолютную сходимость рядов

и

и

.

.

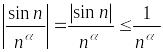

Поскольку

,

то для

,

то для

![]() ряд

сходится абсолютно, а, следовательно,

и в обычном смысле. Аналогично, ряд

ряд

сходится абсолютно, а, следовательно,

и в обычном смысле. Аналогично, ряд

сходится абсолютно для

.

сходится абсолютно для

.

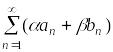

Абсолютно сходящиеся ряды обладают всеми свойствами конечных сумм. Приведём без доказательства некоторые их свойства

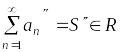

Теорема 3.4 (свойства абсолютно сходящихся рядов).

1.

Пусть ряды

и

и

сходятся абсолютно, тогда для любых

чисел

сходятся абсолютно, тогда для любых

чисел

![]() ряд

ряд

тоже сходится абсолютно к числу

тоже сходится абсолютно к числу

![]() .

.

2. Для любого абсолютно сходящегося ряда допустима произвольная перестановка и произвольная группировка членов ряда. При этом новый ряд будет по-прежнему абсолютно сходящимся к той же сумме.

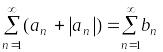

3.

Пусть даны два числовых ряда

и

.

Произведением этих рядов по Коши

называется ряд

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Если хотя бы один из перемножаемых рядов и сходится абсолютно, а другой сходится, то произведение рядов по Коши будет сходиться абсолютно.

Обратимся теперь к условно сходящимся рядам. Очевидно, что такие ряды могут возникнуть только в ситуации (D). Сформулируем несколько свойств условно сходящихся рядов, которые в корне отличаются от свойств абсолютно сходящихся рядов, а, следовательно, и от свойств конечных сумм.

Теорема 3.5.

Если ряд (3.1) условно сходится, то оба ряда (3.2) и расходятся.

Теорема 3.6 (Римана).

Если ряд (3.1) – условно сходящийся, то можно указать такую перестановку его членов, что либо полученный в результате перестановки ряд будет сходиться к любому наперёд заданному числу, либо будет вообще расходиться.

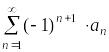

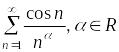

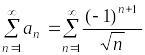

Пример.

Для

всех

![]() исследовать сходимость рядов

исследовать сходимость рядов

.

.

Известно,

что для

эти ряды абсолютно сходятся, а для

![]() являются рядами Лейбница, т.е сходятся;

для

являются рядами Лейбница, т.е сходятся;

для

![]() ряды расходятся, так как для них не

выполняется необходимое условие

сходимости.

ряды расходятся, так как для них не

выполняется необходимое условие

сходимости.

Аналогично,

ряды

сходятся абсолютно для

,

а для

сходятся абсолютно для

,

а для

![]() сходятся условно.

сходятся условно.

Замечание. Для исследования условной сходимости нельзя применять признаки сравнения знакоположительных рядов.

Приведем пример, когда неправомерное применение признака сравнения приводит к неверному результату.

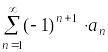

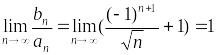

Пример.

Исследовать

сходимость ряда

.

.

Ряд

условно сходится (по признаку Лейбница).

условно сходится (по признаку Лейбница).

Исследуемый ряд расходится как сумма сходящегося и расходящегося ряда.

Таким

образом, с точки зрения сходимости, ряды

и

![]() ведут себя по-разному. Однако,

ведут себя по-разному. Однако,

![]() при

,

поскольку

при

,

поскольку

.

.