- •Часть 3

- •Общие сведения Сведения об эумк

- •Методические рекомендации по изучению дисциплины

- •Правила оформления

- •Рабочая учебная программа

- •Часть 2 254

- •Часть 3 102

- •Часть 4 152

- •Пояснительная записка

- •1. Контрольные работы

- •2. Учебно-методические материалы по дисциплине

- •3. Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний и материалов и технических средств обучения

- •Протокол согласования учЕбной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

- •Теоретический раздел Глава 1. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений. Элементы теории устойчивости

- •§1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений

- •§2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, интегрируемые в квадратурах

- •II. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

- •III. Дифференциальные уравнения с однородными функциями

- •V. Уравнения Бернулли

- •VI. Дифференциальные уравнения, обладающие интегрирующими множителями, зависящими от одной переменной.

- •§3. Дифференциальные уравнения высших порядков

- •§4. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка

- •§5. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (лнду) с произвольными коэффициентами

- •§6. Системы дифференциальных уравнений

- •Метод исключения.

- •Метод интегрируемых комбинаций

- •§7. Введение в теорию устойчивости

- •§8. Устойчивость по Ляпунову

- •§9. Классификация точек покоя однородной системы двух линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными действительными коэффициентами

- •§10. Исследование на устойчивость решений нелинейных систем. Устойчивость по первому приближению

- •Глава 2. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля (ж.А.Черняк, а.А. Карпук, в.А. Ранцевич) §1. Двойной интеграл. Определение и свойства

- •§2. Тройной интеграл

- •§3. Вычисление кратных интегралов в прямоугольной декартовой системе координат

- •Переход от прямоугольных декартовых координат к полярным в двойном интеграле

- •§4. Цилиндрические и сферические координаты

- •§5. Криволинейные интегралы 1-го рода

- •§6. Криволинейные интегралы 2-го рода

- •§7. Поверхностный интеграл 1-го рода (пи-1)

- •§8. Поверхностный интеграл второго рода

- •§9. Элементы теории поля и векторного анализа

- •1. Оператор Гамильтона (набла)

- •Глава 3. Числовые и функциональные ряды

- •§1. Числовые ряды. Основные определения и понятия

- •§2. Признаки сходимости положительных рядов

- •§3. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость

- •§4. Функциональные ряды

- •§5. Равномерная сходимость функционального ряда. Основные свойства равномерно сходящихся рядов

- •§6. Степенные ряды

- •§7. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора

- •§8. Приложения степенных рядов

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 7

- •Тесты для самопроверки

- •Контрольная работа 8. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля Указания к выбору варианта

- •Задания

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 8

- •Тесты для самопроверки

- •Контрольная работа 9. Ряды. Указания к выбору варианта

- •Задания

- •Методические указания к выполнению контрольной работы 9

- •Тесты для самопроверки

- •Радикальный признак Коши.

- •Интегральный признак Коши.

- •6. Знакочередующие ряды. Признак Лейбница. Знакопеременные ряды.

- •8. Применение степенных рядов.

Метод исключения.

Метод исключения основан на двух утверждениях (6.2 и 6.3).

Утверждение 6.2.

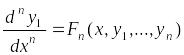

Любое

дифференциальное уравнение

-

го порядка

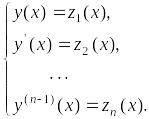

![]() эквивалентно нормальной системе

дифференциальных уравнений.

эквивалентно нормальной системе

дифференциальных уравнений.

Доказательство.

Пусть дано уравнение

![]() .

Обозначим

.

Обозначим

(*)

(*)

Тогда

очевидны следующие соотношения,

связывающие функции

![]() :

:

Покажем, что полученная нормальная система и исходное уравнение эквивалентны.

Если

– решение исходного дифференциального

уравнения, то система обозначений (*)

позволяет найти решение нормальной

системы

![]() .

И наоборот, если известно решение системы

,

то

.

И наоборот, если известно решение системы

,

то

![]() – решение исходного дифференциального

уравнения, т.е. уравнение и полученная

из него система эквивалентны, что и

требовалось доказать.

– решение исходного дифференциального

уравнения, т.е. уравнение и полученная

из него система эквивалентны, что и

требовалось доказать.

Следующее утверждение содержит в своем доказательстве алгоритм метода исключения для решения нормальной системы.

Утверждение 6.3.

Если дана нормальная система (6.2), то при определенных условиях она эквивалентна одному дифференциальному уравнению - го порядка.

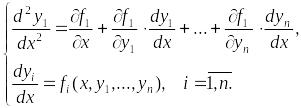

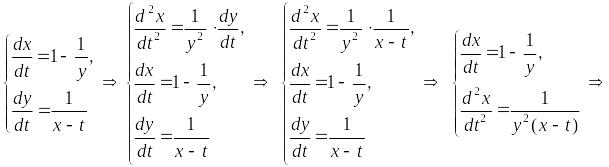

Доказательство. Рассмотрим систему (6.2). Продифференцируем повторно любое ее уравнение (для определенности, пусть это будет первое уравнение):

В

новое уравнение системы подставим

![]() .

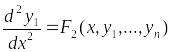

В результате получим уравнение

.

В результате получим уравнение

.

.

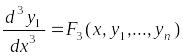

Продифференцируем

это уравнение еще раз, при этом снова

заменим

![]() правыми частями уравнений исходной

системы:

правыми частями уравнений исходной

системы:

.

.

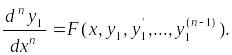

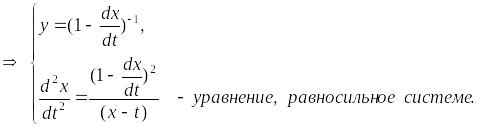

Повторяем эту операцию до тех пор, пока не получим уравнение

.

.

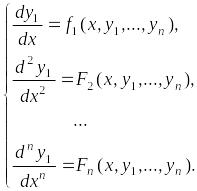

В итоге получаем следующую систему уравнений:

Если

первые

уравнений системы удается разрешить

относительно функций

![]() ,

т.е. из этих уравнений удается выразить

,

т.е. из этих уравнений удается выразить

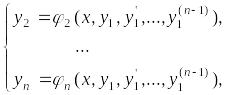

(**)

(**)

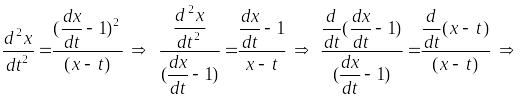

то, подставив эти функции в последнее уравнение системы, получим искомое уравнение, эквивалентное исходной системе (6.2).

(6.5)

(6.5)

Покажем

эквивалентность системы (6.2) и уравнения

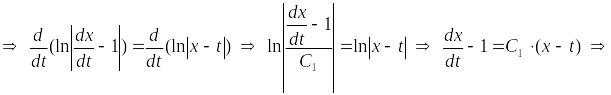

(6.5). Пусть

– решение уравнения (6.5), тогда, подставляя

![]() в систему (**), находим остальные неизвестные

функции

в систему (**), находим остальные неизвестные

функции

![]() .

И наоборот, пусть

.

И наоборот, пусть

![]() – решение исходной системы, тогда

– решение полученного уравнения (6.5).

– решение исходной системы, тогда

– решение полученного уравнения (6.5).

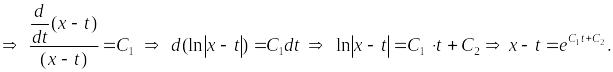

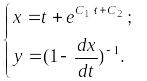

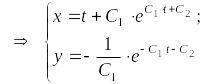

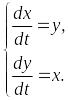

Пример.

Решить нормальную систему методом исключения.

Найдем

неизвестную функцию

![]() ,

решая последнее уравнение:

,

решая последнее уравнение:

– общее

решение системы.

– общее

решение системы.

Метод интегрируемых комбинаций

Интегрируемой комбинацией системы (6.2) называется такое следствие уравнений этой системы, которое легко интегрируется.

Рассмотрим этот метод на следующем примере.

Пример.

Решить систему уравнений

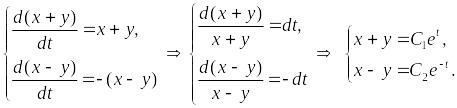

Складывая и вычитая уравнения системы, получаем две интегрируемые комбинации:

Складывая и вычитая полученные соотношения, окончательно получаем общее решение системы:

![]() .

.

Для системы (6.2) одна интегрируемая комбинация позволяет получить одно соотношение вида

![]() ,

,

связывающее

независимую переменную

и неизвестные функции

![]() .

Такое соотношение называется первым

интегралом системы (6.2). Точнее:

дифференцируемая функция

,

не равная тождественно постоянной, но

сохраняющая постоянное значение на

любой интегральной кривой этой системы,

называется первым интегралом системы

(6.2).

.

Такое соотношение называется первым

интегралом системы (6.2). Точнее:

дифференцируемая функция

,

не равная тождественно постоянной, но

сохраняющая постоянное значение на

любой интегральной кривой этой системы,

называется первым интегралом системы

(6.2).

Если

найдено

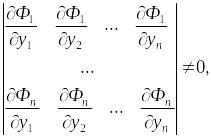

первых интегралов системы (6.2) и все они

независимы, т.е. якобиан системы функций

![]() отличен от нуля:

отличен от нуля:

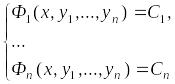

то задача интегрирования системы (6.2) решена, так как из системы

определяются все неизвестные функции .