- •Лампа бегущей волны

- •Типы ламп бегущей волны

- •Лампа бегущей волны о-типа

- •Лампа обратной волны о-типа

- •Лампа бегущей волны м-типа

- •Магнетроны Общим признаком магнетронов и других приборов магнетронного типа является присутствие в междуэлектродном пространстве скрещенных постоянных электрического и магнитного полей.

Лампа бегущей волны о-типа

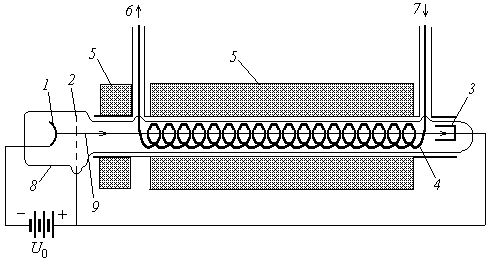

Наиболее типичным представителем класса ламп бегущей волны является ЛБВ О-типа. Устройство ЛБВ, схематически изображено на рис. 4.

Лампа имеет спиральную замедляющую систему с коаксиальным входом и выходом. Ускоряющее напряжение обеспечивает требуемый синхронизм между электронами и волной, замедленной до скорости порядка 0.1с. движение энергии по замедляющей системе происходит в направлении движения электронов. Фокусировка электронного потока осуществляется с помощью постоянного магнитного поля, создаваемого соленоидом и направленного вдоль оси лампы, подобно тому как это часто делается в пролетных клистронах.

Рис. 4. Схема устройства усилительной лампы прямой бегущей волны О-типа: 1 – катод; 2 – анод (ускоряющий электрод); 3 – коллектор; 4 – спираль; 5 – соленоид; 6 – вход; 7 – выход; 8 – стеклянная оболочка; 9 – электронный пучок

Лампа прямой бегущей волны принципиально может быть использована не только в качестве усилителя, но и в качестве автогенератора СВЧ. Для этого требуется лишь создать положительную внешнюю или внутреннюю обратную связь между выходом и входом ЛБВ. Но ЛБВ-генераторы имеют один недостаток. Им присущи ограничения диапазона электронной настройки, свойственные всем приборам с резонансной колебательной системой.

Реальный диапазон электронной настройки ЛБВ-генератора обычно составляет от десятых долей процента до нескольких процентов от средней частоты, т.е. имеет такой же порядок, как у отражательного клистрона. Следует иметь в виду, однако, конструктивную и эксплуатационную сложность ЛБВ в сравнении с отражательными клистронами. По этой причине, а также в связи с существованием ламп обратной волны, обладающих чрезвычайно широким диапазоном электронной настройки, генераторы на ЛБВ не находят сколько-нибудь существенного применения.

В качестве замедляющих систем ЛБВ главные позиции завоевали два типа замедляющих структур. Для широкополосных систем используется почти исключительно спирали, в то время как в системах с высокой средней мощностью предпочтение отдается замедляющим структурам со связанными резонаторами.

Электронный КПД мощных ЛБВ составляет 20–30%.

Клистронный усилитель по сравнению с ЛБВ может иметь гораздо более высокий КПД. В то же время ЛБВ имеет бóльшую рабочую полосу частот. Замена выходного резонатора многорезонаторного клистрона отрезком согласованной замедляющей системы ЛБВ позволяет получить значительную рабочую полосу при высоком КПД и усилении. Такой прибор называется твистроном.

Лампа обратной волны о-типа

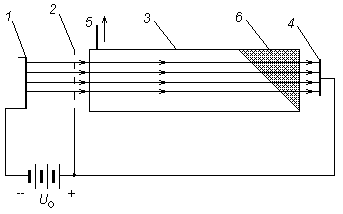

Схема генераторной лампы обратной волны О-типа изображена на рис. 5. Общее построение этой лампы, за исключением расположения вывода энергии, весьма сходно с построением лампы прямой волны О-типа.

Для пояснения принципа действия лампы обратной волны предположим, что со стороны коллектора в замедляющую систему ЛОВ тем или иным способом введен СВЧ сигнал. Таким образом, вдоль замедляющей системы справа на лево двигается волна с некоторой групповой скоростью.

Эффективного взаимодействия между электронным пучком и волной, бегущей во встречном направлении, не происходит. Поэтому если замедляющая система является однородной и поле ее не содержит пространственных гармоник, то усиление рассматриваемой волны и самовозбуждение отсутствуют.

Если замедляющая система имеет периодическую структуру с каким-то пространственным периодом, то имеющееся в ней поле можно рассматривать как сумму бесчисленного множества волн – пространственных гармоник с соответствующими фазовыми скоростями, зависящими от номера гармоники.

Рис. 5. Схема генераторной лампы обратной волны О-типа: 1 – катод; 2 – ускоряющий электрод; 3 – замедляющая система; 4 – кол-лектор; 5 – вывод энергии; 6 – согласованная нагрузка.

Если подобрать ускоряющее напряжение таким образом, чтобы обеспечить синхронизм между электронами и одной из замедленных обратных волн, то электроны, поочередно проходя мимо неоднородностей, встречают одну и ту же фазу высокочастотного продольного поля. Происходит кумулятивное взаимодействие электронного потока с СВЧ полем. В результате пучок оказывается промодулированным по скорости и плотности. Часть кинетической энергии пучка может передаваться высокочастотному полю.

Важной особенностью этого взаимодействия является внутренняя обратная связь, которая и приводит к самовозбуждению лампы. Действительно, замедляющая система и электронный поток составляют две части петли обратной связи. Направления движения энергии в этих ветвях оказываются взаимно противоположными при одинаковом направлении фазовых скоростей. Если предположить снова, что по замедляющей системе по направлению к электронной пушке двигается сигнал СВЧ, то электронный поток, находящийся в фазовом синхронизме с обратной гармоникой, приобретает модуляцию по скорости. После преобразования модуляции по скорости в модуляцию по плотности электронный поток, двигаясь по направлению к коллектору, наводит на замедляющей системе высокочастотный ток. Но энергия волны, с которой взаимодействуют электроны, двигается навстречу электронному потоку. В результате на выходе лампы около электронной пушки создается поле, превышающее поле первоначального сигнала. Вследствие чего ЛОВ в принципе является генератором, а не усилителем.

Таким образом, электронный пучок играет в ЛОВ двойную роль: как источник энергии и как звено, по которому обеспечивается положительная обратная связь. Эта обратная связь присуща самому принципу ЛОВ и принципиально неустранима в отличие от других типов автогенераторов СВЧ.

Лампы обратной волны О-типа имеют большой диапазон электронной перестройки частоты, но низкий КПД не позволяет конструировать эти лампы на очень большую мощность.