- •Аритмии сердца

- •Том 1 глава 2. Анатомия и гистология проводящей системы

- •Синусовый узел Морфология

- •Эмбриогенез

- •Гистология

- •Иннервация

- •Межузловое проведение

- •Область атриовентрикулярного соединения

- •Анатомия

- •Развитие

- •Клеточная архитектоника и гистология

- •Электронная микроскопия и корреляция анатомических и электрофизиологических данных

- •Иннервация

- •Специализированная ткань атриовентрикулярного кольца

- •Специализированные ткани желудочков

- •Анатомические субстраты преждевременного возбуждения

- •Атриовентрикулярные фиброзные кольца

- •Анатомические субстраты предвозбуждения

- •Добавочные атриовентрикулярные пути

- •Узложелудочковыв и пучково-жвлудочковые связи

- •Добавочные првдсердно-пучковые связи

- •Внутриузловые обходные пути

- •Двойные пути в атриовентрикулярном узле и продольная диссоциация

- •Проводящие ткани и синдром внезапной детской смерти

- •Возрастные изменения проводящих тканей

- •Проводящие ткани при врожденных болезнях сердца

- •Синусовый узел и межузловой предсердный миокард

- •Атриовентрикулярные проводящие ткани

- •Нормально выстроенные перегородочные структуры

- •Неправильно выстроенные перегородочные структуры

- •Одножвлудочковое атриовентрикулярное соединение

- •Врожденная блокада сердца

- •Приобретенные болезни проводящей системы

- •Заболевание коронарных артерий и нарушение проведения

- •Влияние процессов старения на проводящие ткани желудочков

- •Глава 3. Нормальная и аномальная электрическая активность сердечных клеток

- •Потенциал покоя и потенциал действия в нормальных предсердных и желудочковых клетках и в волокнах Пуркинье

- •Потенциал покоя

- •Фазы деполяризации потенциала действия

- •Фазы реполяризации потенциала действия

- •Спонтанная диастолическая деполяризация и автоматизм

- •Задержанная постдеполяризация и триггерная поддерживающаяся ритмическая активность

- •Потенциал покоя и потенциал действия в нормальных клетках синусового и атриовентрикулярного узлов

- •Потенциал покоя

- •Фазы деполяризации и реполяризации потенциала действия

- •Автоматизм

- •Влияние патологических состояний на потенциал покоя и потенциал действия сердечных клеток

- •Потенциал покоя

- •Нулевая фаза деполяризации

- •Реполяризация и рефрактерность

- •Аномальный автоматизм и триггерная активность

- •Возникновение нарушений ритма сердца

- •Нарушения ритма, вызванные циркуляцией импульсов

- •Циркуляция, обусловленная медленным проведением и однонаправленным блоком в миокардиальных волокнах с низким потенциалом покоя и невысокой скоростью нарастания потенциала действия

- •Циркуляция вследствие дисперсии рефрактерности

- •Медленное проведение и циркуляция, обусловленные анизотропностью структуры сердечной мышцы

- •Аритмия, вызванная автоматизмом и триггерной активностью Доминирование синусового узла над латентными водителями ритма

- •Механизмы смещения доминирующего водителя ритма

- •Глава 4. Связь между аномалиями электролитного состава и аритмией

- •Гиперкалиемия Электрофизиологические механизмы

- •Электрокардиографические проявления

- •Антиаритмические эффекты калия

- •Влияние калия на синусовый и атриовентрикулярный узлы

- •Двухфазное влияние калия на возбудимость и внутрижелудочковое проведение

- •Аритмогенные эффекты высокой концентрации ионов калия

- •Значение повышенной концентрации калия при ишемии миокарда

- •Эффекты, обусловленные нестабильностью состояния при быстрых изменениях концентрации калия

- •Гипокалиемия Электрофизиологические механизмы

- •Экг-изменения

- •Аритмогенные эффекты

- •Модификация эффектов калия другими электролитами

- •Другие ионы Электрофизиологические механизмы

- •Влияние на экг и нарушения ритма сердца

- •Влияние электролитного состава на эффективность сердечных гликозидов и других антиаритмических препаратов

- •Сердечные гликозиды

- •Антиаритмические препараты

- •Нарушения ритма, связанные с медленными каналами: зависимость проведения и автоматизма

- •Глава 5. Инвазивное электрофизиологическое исследование сердца

- •Показания

- •Диагностическое применение эфи

- •Брадиаритмия

- •Нарушения проведения

Узложелудочковыв и пучково-жвлудочковые связи

Детальная структура и морфология узложелудочковых и пучково-желудочковых связей (см. рис. 2.33), а также их роль в предвозбуждении желудочков остаются не до конца выясненными. В период внутриутробного развития перегородочное фиброзное кольцо пронизано многочисленными нитями специализированной ткани, соединяющими узлопучковую ось и гребень мускулатуры межжелудочковой перегородки. Несмотря на эти анатомически идентифицированные связи, электрофизиологические исследования показали, что проведение осуществляется так, как если бы узлопучковая ось была полностью изолирована от миокарда межжелудочковой перегородки, т.е. как в зрелом сердце [101]. При рождении фиброзная ткань в области АВ-соединения развита значительно лучше, но в большинстве случаев все же прослеживаются тонкие пучки проводящей ткани, которые проходят через центральное фиброзное тело таким образом, что создается анатомическая связь между компактным узлом и проникающим пучком, с одной стороны, и тканями желудочков—с другой (рис. 2.38). Дальнейшая судьба этих тончайших связей, насколько нам известно, не изучалась систематически у детей и молодых взрослых. Тем не менее, как свидетельствует наш опыт, прямые узложелудочковые и пучково-желудочковые связи часто обнаруживаются именно у «нормальных» детей и лиц молодого возраста (рис. 2.39). По нашему мнению, необходимы систематические исследования для выяснения «нормального» состояния этих соединений. Свидетельства в пользу связи между их наличием и предвозбуждением в единичном случае привели Lev и соавт. [102], исходя из сопоставления анатомических и клинических данных.

Рис. 2.39.Область атриовентрикулярного соединения в нормальном сердце взрослого: сохранившиеся островки проводящей ткани (стрелки) пронизывают фиброзное кольцо и, как показывают серийные срезы, образуют желудочково-узловое соединение.

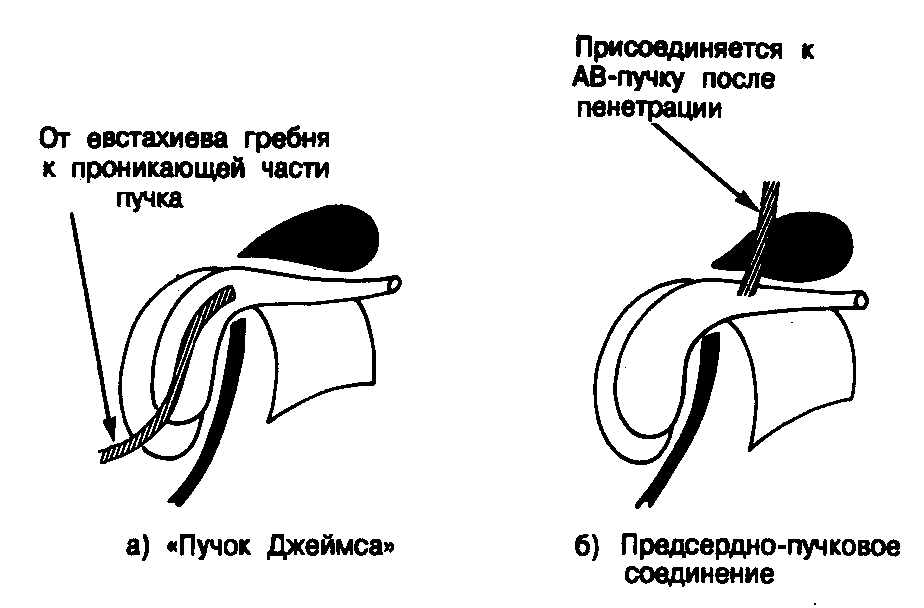

Рис. 2.40.Анатомическое различие между «пучком Джеймса» [7] и предсердно-пучковым добавочным соединением, описаннымBrechenmacher[86}.

Добавочные првдсердно-пучковые связи

Добавочные предсердно-пучковые связи вызывают предвозбуждение желудочков с нормальным комплексом QRS(синдром Lown—Ganong—Levine). Такой вариант предвозбуждения также объясняется на основе существования «пучка Джеймса», однако необходимо анатомически различать этот пучок и добавочное предсердно-пучковое соединение (рис. 2.40). Волокна, описанные James [7], обнаруживаются в нормальном сердце. Автор определяет их как совокупность волокон, идущих от евстахиева гребешка вперед и вливающихся в проводящую ось в области перехода атриовентрикулярного узла в пучок Гиса. В противоположность этому, предсердно-пучковое соединение представляет собой волокна, которые проходят непосредственно через фиброзное тело и включаются в проникающую часть атриовентрикулярного пучка. Такие волокна были найдены Brechenmacher [86] у пациентов с вариантом предвозбуждения, характеризующимся укороченным интерваломР—R и нормальнымQRS.Ключевым критерием идентификации предсердно-пучкового соединения является следующее: его волокна должны включаться -в узлопучковую ось после ее вхождения в центральное фиброзное тело, где она становится частью проникающего атриовентрикулярного пучка.