- •Содержание

- •Тема 1. Маркетинг как концепция управления и философия бизнеса фирмы 4

- •Тема 2. Маркетинговые исследования. Изучение поведения потребителей и покупателей 15

- •Тема 3. Комплекс маркетинга фирмы 74

- •Тема 4. Процесс управления маркетингом фирмы 98

- •Тема 5. Современные информационные технологии в развитии маркетинга 103

- •Тема 1. Маркетинг как концепция управления и философия бизнеса фирмы

- •1. Определение, значения и назначение маркетинга

- •2. Возникновение и эволюция теории и практики маркетинга

- •2.1. Первый этап эволюции маркетинга – «сбытовой» маркетинг

- •2.2. Второй этап эволюции маркетинга – «управленческий» маркетинг

- •2.3. Третий этап эволюции маркетинга – комплексный системный маркетинг

- •2.4. Эволюция отечественного маркетинга

- •3. Маркетинговое управление

- •Тема 2. Маркетинговые исследования. Изучение поведения потребителей и покупателей

- •1. Информационная база маркетинга фирмы

- •1.1. Маркетинговая информационная система фирмы

- •1.2. Маркетинговые исследования

- •1.2.1. Процесс маркетингового исследования

- •1.2.2. Методы полевых исследований

- •1.3. Исследование рынка

- •1.3.1. Изучение требований потребителей к продукции фирмы

- •1.3.2. Изучение конкурентоспособности продукции фирмы

- •1.3.3. Изучение емкости, насыщенности рынка, объема, характера и эластичности спроса

- •1.3.4. Изучение фирменной структуры рынка. Определение конкурентов фирмы

- •1.3.5. Изучение форм и методов работы торговли

- •1.4. Составление прогноза развития рынка

- •1.5. Изучение внутренней среды фирмы

- •2. Сегментирование рынка и выбор целевого рынка

- •3. Сущность маркетинговой стратегии фирмы

- •3.1. Маркетинговые стратегии в отношении рынков фирмы

- •3.2. Маркетинговые стратегии в отношении конкурентов фирмы

- •3.3. Маркетинговые стратегии, определяемые позицией фирмы на рынке

- •3.4. Маркетинговые стратегии, которые определяются позицией продукции фирмы

- •4. Изучение поведения потребителей

- •4.1. Модель поведения потребителей

- •4.1.1. Факторы, влияющие на поведение потребителя

- •4.1.1.1. Культурные факторы

- •4.1.1.2. Социальные факторы

- •4.1.1.3. Личностные факторы

- •4.1.1.4. Психологические факторы

- •4.1.2. Этапы процесса принятия решения о покупке

- •4.1.3. Предпокупочная оценка вариантов покупки

- •4.2. Поведение организаций-покупателей

- •4.2.1. Общая модель поведения деловых покупателей

- •4.2.1.1. Процесс совершения закупки организацией-покупателем

- •4.2.1.2. Факторы, влияющие на процесс закупки

- •4.2.1.3. Ведение переговоров между поставщиком и организацией-покупателем

- •4.2.2. Конкурсные торги (тендеры)

- •4.2.2.1. Основные участники конкурсных торгов

- •4.2.2.2. Порядок проведения открытых конкурсных торгов

- •Тема 3. Комплекс маркетинга фирмы

- •1. Товарная политика

- •1.1. Товары и их классификация

- •1.2. Этапы создания нового товара

- •1.3. Уровни товара

- •1.4. Жизненный цикл товара

- •1.4.1. Этап выхода на рынок

- •1.4.2. Этап роста

- •1.4.3. Этап зрелости

- •1.4.4. Этап спада

- •1.5. Товарный знак

- •1.6. Упаковка

- •1.7. Маркировка

- •1.8. Сервис в товарной политике фирмы

- •2. Политика распределения

- •2.1. Каналы распределения товаров, их функции и виды

- •2.1.1. Каналы распределения потребительских товаров

- •2.1.2. Каналы распределения товаров производственного назначения

- •2.1.3. Каналы распределения услуг

- •2.2. Вертикальные маркетинговые системы

- •2.3. Выбор канала распределения

- •3. Цена в комплексе маркетинга

- •3.1. Ценообразование и подходы к нему

- •3.2. Основные стратегические подходы к проблеме ценообразования

- •3.2.1. Установление цены на новый товар

- •3.2.2. Установление цен на уже имеющиеся на рынке товары и услуги

- •3.2.3. Ценообразование в рамках товарной номенклатуры

- •3.2.4. Установление цен по географическому принципу

- •3.2.5. Установление цен со скидками и зачетами

- •3.2.6. Установление цен для стимулирования сбыта

- •3.2.7. Установление дискриминационных цен

- •4. Коммуникационная политика

- •4.1. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его состав

- •4.2. Этапы разработки эффективной маркетинговой коммуникации

- •4.3. Средства влияния комплекса маркетинговых коммуникаций

- •4.3.1. Реклама

- •4.3.2. Пропаганда и Public Relations

- •4.3.3. Стимулирование продаж

- •4.3.4. Личные продажи

- •Тема 4. Процесс управления маркетингом фирмы

- •1. Процесс управления маркетингом фирмы

- •2. Концепции управления маркетингом

- •3. Структуры управления маркетингом фирмы

- •4. Различия управленческих структур предприятий с маркетинговой и сбытовой ориентацией

- •Тема 5. Современные информационные технологии в развитии маркетинга

- •1. Применение современных информационных технологий в маркетинге

- •1.1. Хранилища данных или информационные хранилища (Data Warehouse)

- •1.2. Интегрированные системы с объединенными функциями

- •1.3. Программные продукты, хорошо зарекомендовавшие себя на национальном рынке

- •1.4. Программы общего назначения

- •2. Маркетинг и возможности сети Internet. Основные инструменты сети

- •2.1. Электронная почта (e-mail)

- •2.2. Серверы ftp

- •2.3. Серверы Gopher

- •2.4. Серверы списков рассылки

- •2.5. Электронные конференции (телеконференции, или группы новостей)

- •2.6. World Wide Web (www, Всемирная паутина)

- •Ситуационные задания для семинаров и самостоятельной работы Тема 2. Маркетинговые исследования. Изучение поведения потребителей и покупателей Ситуация 1.

- •Ситуация 2.

- •Ситуация 3.

- •Ситуация 4.

- •Ситуация 5.

- •Ситуация 6.

- •Ситуация 7.

- •Ситуация 8.

- •Ситуация 9.

- •Ситуация 10.

- •Ситуация 11.

- •Ситуация 12.

- •Ситуация 13.

- •Ситуация 14.

- •Ситуация 15.

- •Ситуация 16.

- •Ситуация 17.

- •Тема 4. Процесс управления маркетингом фирмы Ситуация 1.

- •Ситуация 2.

- •Ситуация 3.

- •Ситуация 4 (развитие ситуации 3)

- •Ситуация 5.

- •Тема 5. Современные информационные технологии в развитии маркетинга Ситуация 1.

- •Литература Основная:

- •Дополнительная:

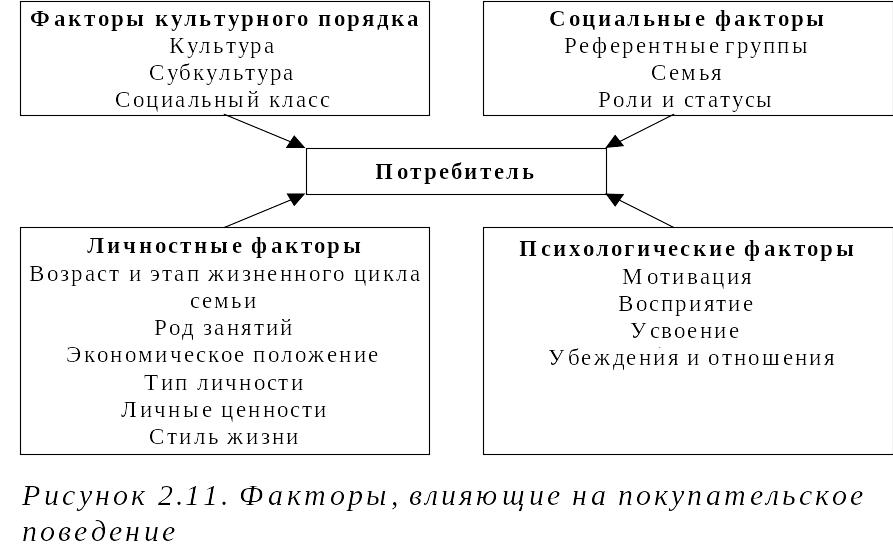

4.1.1. Факторы, влияющие на поведение потребителя

И ндивидуальные

характеристики потребителя – культурные,

социальные, личностные и психологические

– образуют группу факторов, влияющих

на его покупательское поведение. Эти

факторы получили свое название в

соответствии с индивидуальными

характеристиками потребителя. Как

правило, их делят на две группы (смотри

рисунок 2.11):

ндивидуальные

характеристики потребителя – культурные,

социальные, личностные и психологические

– образуют группу факторов, влияющих

на его покупательское поведение. Эти

факторы получили свое название в

соответствии с индивидуальными

характеристиками потребителя. Как

правило, их делят на две группы (смотри

рисунок 2.11):

факторы культурного порядка и социальные факторы, которые определяют то, как отдельные потребители покупают и используют продукты, и помогают объяснить поведение различных групп покупателей;

личностные и психологические факторы, которые определяют индивидуальное покупательское поведение потребителя, которые считаются его ключевыми характеристиками и изучению которых фирмы традиционно уделяют наибольшее внимание.

4.1.1.1. Культурные факторы

Американские исследователи указывают, что 70% потребителей всего мира относятся скорее к коллективистской культуре, чем к культуре индивидуализма Северной Америки. Мы с вами принадлежим к коллективистской культуре.

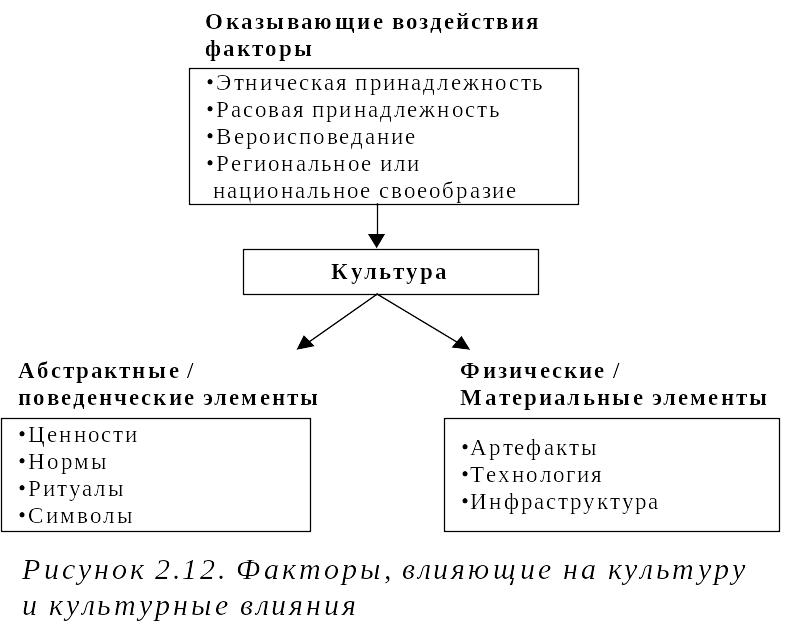

Филип Котлер определяет культуру как «определяющий фактор потребностей и поведения индивида, с детства усваивающего в семье и через другие общественные институты определенный набор ценностей, стереотипов восприятия и поведения». Мы же в дальнейшем будем опираться на определение Генри Ассэля: «Культура – это широко признанные нормы и ценности, которые усвоены обществом и обусловливают общие нормы поведения». Культура представляет собой своеобразную «систему координат» человеческой деятельности, определяющую в свою очередь, координаты социальных действий и производительной деятельности. Она может быть определена как совокупность приобретаемых в обществе паттернов, передаваемых символически посредством языка и других инструментов общества. Культура не включает в себя инстинкты и идиосинкразическое поведение (поведение в результате повышенной болезненной чувствительности к определенным воздействиям) как путь одноразового решения уникальной проблемы. Однако в ней отражаются определенные влияния таких факторов, как этническая, расовая и религиозная принадлежность, национальное или религиозное своеобразие (смотри рисунок 2.12). С изменением этих элементов трансформируется и культура.

О дним

из главных устоев культуры белорусского

общества является неприятие им его

биологизации, неприятие в отличие от

западных обществ известного «мифа

Гоббса» о происхождении человеческого

общества из дикой жестокой природы.

дним

из главных устоев культуры белорусского

общества является неприятие им его

биологизации, неприятие в отличие от

западных обществ известного «мифа

Гоббса» о происхождении человеческого

общества из дикой жестокой природы.

Культура включает в себя абстрактные и материальные элементы, отталкиваясь от которых можно описать, оценить и различить различные ее типы. К абстрактным элементам относят ценности (объединяющие людей убеждения или социальные нормы), установки, идеи, типы личности, а также такие сложные построения, как религия и политика. Под материальными компонентами нередко подразумевают такие артефакты культуры как известные литературные произведения, продукты-символы (тракторы «Беларус», автомобили «БелАЗ», «МАЗ»), технологии, архитектурные памятники (Мирский замок, замок Радзивиллов, Троицкое предместье г. Минска) и т.п.

Каждое общество, как правило, имеет в своем составе субкультуры (микрокультуры) – группы людей, характеризующиеся сходными ценностями, отличающимися от ценностей общества в целом. Субкультуры формируются на национальной, региональной, расовой или религиозной основе.

Практически каждое современное общество подразделено на различные социальные слои, то есть стратифицировано. В отличие от кастовой и сословной организации, классовая отличается жесткими преградами между различными слоями. Классик мировой социологии, автор концепции бюрократии в менеджменте Макс Вебер определил класс как любую группу людей, имеющую один и тот же классовый статус. Классовые статусы по М.Веберу «во всем своем многообразии и различиях конституциируются благодаря контролю над различными сочетаниями потребителей товаров, средств производства, инвестиций, основных капиталов и рыночных способностей». Он же в свое время выделил и статусные группы, которые различаются «по своим принципам потребления благ, выраженных в образах жизни». Именно статусные группы представляют наибольший интерес для компаний, поскольку эти группы отражают представления общества о стиле жизни каждого класса, а также положительную или отрицательную оценку высказываемого каждому классу уважения.

Разрабатывая маркетинговые стратегии в отношении своих потребителей, фирма, работающая на национальном белорусском рынке, должна определить содержание факторов культурного порядка воздействующих на покупательское поведение отечественного потребителя. Считается, что Беларусь – страна монолитная в этническом смысле, большинство населения – «местное», автохтонное по происхождению и самоидентификации. В Беларуси представители национальных меньшинств не составляют монолитных групп и не концентрируются в определенных профессиональных или социальных сферах. Считается, что «довоенная советско-польская граница до сих пор продолжает делить Беларусь на два социально-культурных региона: Запад и Восток». На западе Беларуси (примерно 40% территории) проживает около 4 миллионов человек и при этом около половины из них концентрируется в деревне, что позволило сохранить элементы деревенского уклада. На востоке Беларуси в деревне проживает лишь около четверти населения, что стало результатом двух волн урбанизации в 30-е годы прошлого века и после Второй мировой войны. «Таким образом, на западе республики сохранилась специфичная субкультура, в основе которой лежит гораздо меньшая, чем на востоке, степень разрушения традиционных сельских социальных групп и ценностей». Кроме того, в Западной Беларуси можно выделить несколько субрегионов, формирование которых происходило в основном в прошлом веке:

компактный регион проживания католического населения (преимущественно вдоль литовской границы);

регион концентрации православного населения (ближе к украинской границе);

регион, где крупные массы православных и католиков соседствуют друг с другом (полоса от Гродно до Сморгони и Барановичей).

«Конфессиональные и диалектические границы здесь почти полностью совпадают с зонами культурной и этнической самоидентификации сельского населения».

Республика Беларусь, благодаря тому, что ее территория несколько веков входила сначала в состав Российской империи, а затем Советского Союза, остается традиционным обществом, в котором человек является не индивидуумом (от лат. individ – неделимый, атом), а соборным человеком (именно поэтому вы выбрали определение понятия «культура» Г.Ассэля). Если в современном западном гражданском обществе процессом его скрепляющим является эквивалентный обмен между индивидами, когда каждый человек выступает как собственник и ищет максимально возможную выгоду за счет приобретения собственности другого за наименьшую цену, в традиционном обществе люди связаны множеством отношений зависимости. Акты обмена по большей части не приобретают характера свободной и эквивалентной купли-продажи, рынок регулирует лишь небольшую часть общественных отношений. Зато велико значение отношений типа служения, выполнения долга, любви, заботы и принуждения. Все эти отношения в значительной части мотивируются этическими ценностями.

Принципиальным отличием традиционного общества от западного гражданского является то, что в нем всегда есть ядро этических ценностей, признаваемых общими для всех членов общества («неписаный закон»). Наличие общей идеи («общего дела»), принятой большинством граждан, идеал справедливости («жизнь по правде») играют огромную роль в обретении или утрате государством легитимности. Матрицей человеческих отношений в традиционном обществе является образ семьи.

Говоря о стратификации белорусского общества можно предполагать, что в нем, как и в российском обществе, которое в 80- е годы прошлого века снова после распада Российской империи стало по сути сословным, постепенно с начала 90-х годов прошлого столетия выделились четыре социальных слоя (но не класса!):

верхний, субэлитный слой – обладает наиболее высоким экономическим, статусным и властными потенциалами. В него вошли крупные и средние предприниматели, директора компаний, ответственные чиновники и наиболее богатые люди;

средний слой – объединяет социальные группы, общий жизненный потенциал которых значительно выше среднего, что позволяет им относительно успешно адаптироваться к новой социально-экономической ситуации. Сюда входят мелкие предприниматели, менеджеры, директора небольших компаний, профессионалы с достаточно востребованной квалификацией, среднее звено бюрократии, высшее и среднее офицерство;

базовый слой – сложился из групп массовой интеллигенции (инженеров, учителей, врачей), служащих (полуинтеллигенции), квалифицированных индустриальных рабочих, крестьян, работников массовых профессий торговли и сферы услуг;

нижний слой – объединяет неквалифицированных рабочих и работников без профессий.