- •Содержание

- •2.Эймериозы

- •Ситуационное задание

- •Глава 2.

- •1. Туберкулез

- •2. Бабезиозы жвачных.

- •3. Печеночная недостаточность и ее патологоанатомическая характеристика.

- •4. Ситуационная задача.

- •Глава 3.

- •1. Бруцеллез

- •2. Балантидиоз свиней

- •3. Порядок наложения и снятия карантина.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 4.

- •1. Пастереллез

- •2. Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота.

- •3. Предубойное содержание скота и птицы и его влияние на качество мяса.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 5.

- •1. Бешенство.

- •2. Описторхоз плотоядных животных

- •3. Дифференциальная патологоанатомическая диагностика африканской, европейской чумы плотоядных и септического течения рожи свиней.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 6.

- •1. Болезнь ауески

- •2. Паразитизм: происхождение и распространение. Виды паразитов. Влияние паразитов на организм хозяина.

- •3. Документы ветеринарного учета и отчетности. Отчетность.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 7.

- •2. Цистицеркозы животных, при которых дефинитивным хозяином является человек.

- •2. Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота.

- •3. Диагностика, дифференциальная диагностика и организация лечебно-профилактических мероприятий респираторных заболеваний птицы.

- •Ситуационное задание При экспертизе продуктов убоя 3-х реагирующих на туберкулин коров выявлены характерные изменения в средостенных лимфатических узлах. Какова санитарная оценка продуктов убоя

- •Глава 8.

- •1. Лейкоз крупного рогатого скота

- •2. Номенклатура инвазионных болезней

- •На организм животных и качество мяса.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 9.

- •1. Лептоспироз.

- •2. Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •3.Асфиксия, ее патологоанатомическая характеристика.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 10.

- •1. Эмфизематозный карбункул

- •3. Порядок выдачи ветеринарных спавок и свидетельств.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 11.

- •1. Рожа свиней.

- •2. Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота.

- •3. Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 12.

- •1. Классическая чума свиней.

- •2. Гиподерматоз крупного рогатого скота.

- •3. Условно-годное мясо и способы его обеззараживания.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 13.

- •2. Трихинеллез свиней

- •3. Дифференциальная диагностика бешенства, болезни тешена, болезни ауэски, отечной болезни, листериоза и отравления поваренной солью.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 14.

- •3. Планирование ветеринарных мероприятий.

- •4. Ситуационная задача.

- •Глава 15

- •1.Ньюкаслская болезнь

- •2.Вольфартиоз

- •3. Профилактика пищевых заболеваний по линии службы ветеринарной медицины.

- •Глава16

- •1. Болезнь марека

- •2. Ценуроз церебральный (вертячка)

- •3.Дифференцированная патологоанатомическая диагностика колибактериоза, сальмонеллеза, тгс, ротавирусной инфекции и дизентерии свиней.

- •Ситуационное задание

- •Глава 17

- •1.Дерматомикозы.

- •2. Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •3.Методы определения мяса, полученного от больных и убитых в агональном состоянии животных.

- •Глава 18.

- •1.Инфекционный бурсит кур (Гамборо)

- •2. Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •3.Структура государственной ветеринарной медицины в Украине

- •Глава 19

- •1. Ящур

- •2. Паразитиформные клещи

- •3. Организация и методика послеубойного осмотра туш и внутренних органов свиней.

- •Глава 20

- •1.Инфекционная анемия лошадей

- •3. Патологоанатомическая характеристика инфекционных абортов.

- •Глава 21

- •1.Вирусный (трансмиссивный) гастроэнтерит

- •2. Кровососущие двукрылые насекомые (гнус). Общая характеристика и систематика.Симулиотоксикоз. Меры борьбы с гнусом и защита от него животных.

- •3.Законодательство по вопросам ветеринарной медецины.

- •Глава 22

- •1.Энзоотический энцефаломиелит

- •2. Оксиуроз лошадей

- •3. Ветсанэкспертиза и санитарная оценка рыбы при описторхозе и дифилоботриозе.

- •Глава 23

- •2. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота

- •Глава 24

- •1. Чума плотоядных

- •2.Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •3. Структура государственной ветеринарной инспекции и ее задачи.

- •Глава 25.

- •3.Ветсанэкспертиза и санитарная оценка рыбы при анизакидозе

- •Глава 26

- •1. Африканская чума

- •2. Гастрофилезы непарнокопытных

- •3. Серологические реакции

- •Ситуационное задание

- •Глава 27.

- •2. Телязиозы крупного рогатого скота

- •3. Санитарная оценка продуктов убоя животных при трихинеллезе и цистицеркозах.

- •Ситуационное задание

- •Глава 28.

- •2. Метастронгилезы свиней

- •3. Методы выявления молока коров, больных субклиническим маститом, и его санитарная оценка.

- •Ситуационное задание

- •Глава 29.

- •1. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота

- •2. Дегельминтизация

- •3. Санитарная оценка туш и органов крупного рогатого скота при лейкозе.

- •4. Ситуационное задание

- •Глава 30

- •1.Хламидиозы.

- •2. Дикроцелиоз жвачных животных

- •3. Понятие о предотвращенном экономическом ущербе и методике его определения.

2.Эймериозы

Эймериоз кур протекает, подостро или хронически протекающая болезнь цыплят в те от 10 до 80 дней, вызываемая споровиками.

Болезнь проявляется исхуданием, анемией.

Возбудители. У кур паразитируют 9 видов эймерий. Они отно-отряду Coccidia, подсемейству Eimeriinae, роду Eimeria. Наи-чатогенные из них Е. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E.

enella — самый распространенный и вирулентный вид эйме-эцисты, как правило, имеют овальную форму и окружены чтурной оболочкой, которая придает им слегка зеленоватый оттенок.

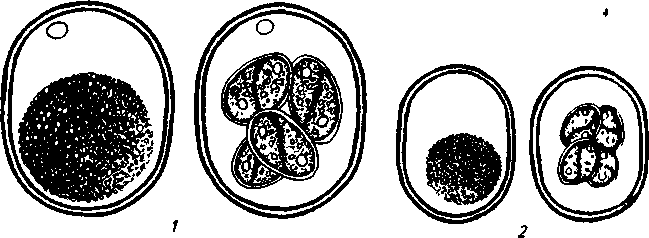

Рис 136. Возбудители эймериоза кур' 1 — Е tenella, 2 — Е necatnx, 3 — Е maxima, 4—Е acervulma

Размеры ооцист (22,96...24,5)х(18,2...19,16) мкм. Пи одном из полюсов имеется полярная гранула, микропиле нет. Сии рогония продолжается от 18 до 48 ч, препатентный период — 6 сут, патентный — 10 сут. Эндогенное развитие проходит в слсныя отростках, но возможно и в других отделах кишечника.

Е. necatrix — сильновирулентный вид эймерий, однако степень ее распространения и патогенность значительно ниже, чем у Е. ton* На. Ооцисты бесцветные, овальной или яйцевидной формы, pa IM§ рами (13...20)х(11...18,3) мкм, имеется полярная гранула. Спорени-ния продолжается от 14 до 21 ч, препатентный период — 6—7 cyf, патентный — 12 сут. Эндогенные стадии локализуются чаще в с-реД-нем отделе тонкого кишечника, но могут поражать также и cjictiklf отростки.

Е. maxima относится также к вирулентным видам, ее виру л с н?-ность ниже, чем у первых двух. Ооцисты желто-коричневого цисте, чаще яйцевидной и реже овальной формы, размерами (21,4...42,5)х(16,5...29,8) мкм. На заостренном конце имсюге! микропиле и полярная гранула. Споруляция продолжается в течение 552

М)—48 ч, препатентный период — 5—6 сут. Эндогенные стадии раз-ииваются на всем протяжении тонкого отдела кишечника.

Е. acervulina — слабовирулентный вид, ооцисты бесцветные, яйцевидной формы, размерами (16...20,2)х(12,7...16,3) мкм. Прото-нлазматическая масса в неспорулированных эймериях просматри-нается в виде шара с ровными очертаниями. На заостренном конце имеются слабозаметное микропиле, одна или несколько полярных i ранул. Споруляция длится до 48 ч, препатентный период — 4 сут. ('тадии эндогенного развития локализуются главным образом в двенадцатиперстной кишке.

Биология развития. Происходит по типу эймерий других животных.

Эпизоотологические данные. Эймериоз кур распространен повсеместно. Это обусловлено прежде всего высокой устойчи-иостью эймерий во внешней среде, их высокой репродуктивной спо-i обностью. На птицефабриках сезонность заболевания не выражена. В фермерских, индивидуальных хозяйствах вспышки эймериоза могут наблюдаться весной, в начале лета, когда климатические условия становятся оптимальными для развития эймерий во внешней среде, а младшие возрастные группы цыплят наиболее восприимчивы к заражению.

Большое значение в распространении эймериоза имеют скученность птицы в помещениях, повышенная влажность воздуха и подстилки, сырость на выгульных двориках, неполноценное корм-пение, нарушение технологии выращивания молодняка.

Источниками инвазии являются, как правило, больные или переболевшие цыплята, а также взрослые куры, которые могут быть носителями эймерий. Инвазионное начало распространяется через шгрязненные ооцистами эймерий корма, воду, кормушки, подстилку, хозяйственный инвентарь. Механическими переносчиками могут быть обслуживающий персонал, грызуны, дикие птицы, насекомые и т. д.

Ооцисты обладают высокой устойчивостью к действию всех дезинфицирующих средств и низких температур. Они погибают при пысушивании и чувствительны к действию высокой температуры. 11адежное средство дезинвазии клеток, кормушек, поилок и другого оборудования — фламбирование огнем паяльной лампы или газовой юрелки.

Патогенез и иммунитет. Он складывается из воздействия эндогенных стадий на организм цыпленка, а также вторичных факторов, которые являются следствием такого воздействия. Обладая огромной репродуктивной способностью, эймерий вызывают обширные поражения слизистой оболочки кишечника. При этом разрушаются шачительное число эпителиальных клеток, подслизистый слой, сосуды, нервы. Продукты метаболизма паразитов, а также микрофлора, проникающая в организм через обширные разрушения сли-жстой оболочки, усугубляют патологический процесс. Блокируются защитные механизмы организма.

К эймериозу восприимчивы куры всех пород. Наиболее i болеют цыплята с 20-дневного до 2-месячного возраста. После n»|i болевания сохраняется иммунитет к тому виду возбудителя, ко* рый вызвал болезнь. Степень невосприимчивости и продолжит*и• ность иммунитета зависят от многих факторов и прежде всего i тяжести переболевания и частоты реинвазии. Чем сильнее naroi i м ное воздействие на организм, чем чаще происходит слабая реи мне зия цыплят после переболевания, тем дольше остаются цыплшя невосприимчивыми к повторному заболеванию.

Симптомы болезни. Инкубационный период длится 4—5 «\ i Проявление клинических признаков обычно совпадает с развини шизонтов второй генерации.

Течение болезни может быть острым, подострым и бессимптм ным. При остром течении один из первых клинических признакон жажда. Затем наступает угнетение, аппетит вначале понижен < потом полностью исчезает. Цыплята стремятся к теплу, скучии.пт ся, больше сидят нахохлившись, перо у них взъерошено, крыиья опущены, развивается слабость, они не реагируют на раздражении Испражнения становятся жидкими, а затем с примесью большой! количества крови и слизи. Гребешки и сережки бледные. Гибель цыплят наступает обычно на 6—7-е сутки после заражения или нр 2—3-е сутки после выявления первых клинических признаков Смертность достигает 100 %.

При подостром течении клинические признаки более сглажены, болезнь затягивается. Цыплята худеют, у них появляются измен* ния в крови: уменьшается число эритроцитов, возникает лейкоме* ния. У больных могут наблюдаться парезы и даже параличи HOI и крыльев. Цыплята иногда потягиваются, одновременно вытягиищ крыло и ногу, отмечаются судороги. Болезнь длится 7—10 cyi и заканчивается гибелью до 80—90 % зараженных птиц.

Бессимптомное переболевание наблюдается при слабом зараже нии, когда в организм попадает небольшое количество эймерий или когда одновременно с заражением цыплята получают эймериое i •-тики. Болезнь протекает без видимых клинических признаков, однако после такого переболевания у цыплят возникает резистент-ность к последующим заражениям.

Патологоанатомические изменения. Трупы истощены, окру ж ность клоаки и задние конечности загрязнены жидкими испражнениями, иногда кровавыми. Гребешки, сережки и конъюнктива пни анемичны. Характерные для эймериоза изменения обнаруживают н желудочно-кишечном канале. Зоб и желудок пусты, слизистые обо лочки обильно покрыты слизью. Двенадцатиперстная кишка воспалена, ее стенки заметно утолщены, слизистая оболочка набухшая, ворсинчатый рисунок сглажен, могут быть точечные кровоизлияния или серые узелки. В средней части тонкого отдела кишечника наблюдаются серовато-белые узелки с булавочную головку, которые располагаются глубоко в стенке кишки и поэтому заметны со стороны серозной оболочки.

Диагностика. Диагноз ставят комплексно с учетом эпизоотоло-i ических, клинических данных и патологоанатомических изменений. Их подтверждают лабораторными исследованиями, обнаружением в фекалиях и содержимом кишечника эймерий или стадий их развития — шизонтов и мерозоитов. Для этого делают мазки из со-екобов кишечника или исследуют фекалии по методу Дарлинга, Фюллеборна и др. При дифференциальной диагностике исключают i истомоноз, боррелиоз, трихомоноз и пуллороз.

Лечение. Для лечения эймериоза предложено огромное количество препаратов-эймериостатиков. Однако при выборе нужного некарства необходимо иметь в виду, что многие из них вызывают привыкание к себе эймерий и через некоторое время они становятся зовершенно неэффективными.

В зависимости от действия на эндогенные стадии эймерий проти-ноэймериозные препараты делят на препятствующие и не препятствующие выработке иммунитета к повторным заражениям. Пер-ные применяют, как правило, для профилактики эймериоза при ныращивании бройлеров напольным методом. Их дают непрерывно в течение всего периода выращивания и прекращают давать за 3— 5 сут до убоя. К этой группе лекарственных средств относят фарм-кокцид, клопидол и их премиксы, которые применяют в дозе 0,0125 % от массы корма (по АДВ), койден-25 и стснсрол — в дозе 0,05 %, регикокцин — 0,01, лербек — 0,5, химкокцид — 0,0035% от массы корма. Применяют антибиотики широкого спектра действия — монензин, ласалоцид в дозе 0,012 % и салиномицин в дозе 0,006 % от массы корма (по АДВ).

Вторая группа препаратов не препятствует выработке иммунитета. Их применяют цыплятам с 10-дневного возраста в хозяйствах мясного, яичного и племенного направлений. Это ампролиум в дозе 0,0125 % от массы корма, кокцидиовит — 0,1 % от массы корма, ардилон — 0,05 % с профилактической и 0,12 % от массы корма с лечебной целью, кокцидин — 0,0125 % от массы корма. Препараты дают в течение 7—10 нед. Ирамин — 0,4 % от массы корма двумя курсами по 10 сут с интервалом 3 сут. Сульфадиметоксин — 0,01% от массы корма курсами по 3—5 сут с перерывом 15, 20 и 35 сут. Сульфадимезин — 0,1—0,2 % к корму курсами по 3 сут с перерывами 2 сут.

Для преждевременной адаптации эймерий к противоэймериоз-ным препаратам в хозяйствах следует чередовать применение эймериостатиков.

Профилактика и меры борьбы. Все мероприятия по предупреждению этой болезни направлены на создание условий, исключающих возможность массового заражения восприимчивого поголовья, организацию полноценного кормления, оптимальных условий содержания по всем зоогигиеническим параметрам.

Нельзя допускать в помещениях повышенную влажность --ха, скопление помета, скученность цыплят на ограниченной ~ j ди. Рекомендуется содержать птицу на сетчатых полах, иск." -' попадание помета в кормушки и поилки, систематически их - • -и дезинфицировать.

В бройлерных хозяйствах при угрозе вспышки заболевай» • бегают к химиопрофилактике, которая заключается в даче -риостатических препаратов в дозах ниже терапевтических гк деленным схемам, для того чтобы не влиять отрицательно н^ -ботку иммунитета у профилактируемого молодняка.

В последнее время на производстве стали применять вакциь-восприимчивого поголовья вакциной, предложенной Всероса^ научно-исследовательским ветеринарным институтом птицеводства. В организм птицы единовременно вводят так\к эймерий, которая не вызывала бы клинической картины, с orjt-менным скармливанием эймериостатиков, не препятствующих мированию иммунитета. Этот метод применяют только в не С получных по эймериозу хозяйствах. Иммунитет у поголовья ф. руется через 12—14 сут после иммунизации и поддерживает, счет реинвазии из внешней среды в течение всей жизни.

Кроме кур эймериозом болеют гуси, утки и индейки, которые имеют свс» -фические виды паразитов У гусей широко распространены: Е. truncata, E -Е. kotlani, Е. nosens, Е. stigmosa; у уток: Е. anatis, E danailovi, E. shachdagica F пае; у индеек: Е. meleagrirmtis, E. gallopavonis, Ь. adenoides, Е шшсиа.

Эндогенные стадии развиваются в эпителии тонкого и толстого отделов кика, за исключением Е. truncata у гусей, развитие которых происходит в почечных канальцев.

3. В каких случаях не допускается убой животных на мясо

Больных, подозреваемых на острые инфекционные заболевания

раньше трех месяцев карантина при ящуре и раньше 21 дня после вакцинации против ящура.

привитых вакциной против сибирской язвы или в случае лечения сывороткой в течении 14 дней.

неподвергнутых маллеинизации лошадей.

скот в течении 30 дней, птицу в течении10 дней после скармливания рыбы.

в течении2-3 дней после применения камфоры, скипидара и антибиотиков.

которые обрабатывались инсектицидами и акарицидами.

погибших при пожаре, ДТП, от молнии, электрического токам, замерзших или утонувших.

Животных, положительно реагирующих на туберкулез и бруцеллез, направленных на мясокомбинат на условиях, т.е. по специальному разрешению ветеринарного управления. В вынужденных случаях по разрешению ветврача допускается убой животных привитых против сибирской язвы ранее 14 дней при нормальной температуре и отсутствии осложнений