- •Физиология внд

- •1. Связь физиологии фнд с нейронаукой и психологией.

- •2. Место физиологии внд в системе наук о человеке и ее связь с психологией.

- •3. Основные этапы формирования взглядов о поведении, функциях нервной системы и мозга.

- •4. Основные принципы фвнд: принцип рефлекса, принцип доминанты, принцип отражения, принцип системной деятельности мозга.

- •5. Эволюция принципа рефлекса: р.Декарт, и. Прохазка, ч. Белл, ф. Мажанди

- •6. Бихевиоризм. Э. Торндайк, Дж.Уотсон, б.Ф.Скинер.

- •7. Законы обучения.

- •8. Классическое и инструментальное обучение.

- •9. Латентное обучение. Когнитивные карты.

- •10. Психофизическая проблема. Декарт, Лейбниц.

- •11. Психофизиологическая проблема.

- •12. Дуалистический подход (дуалистический интеракционизм).

- •13. Физикалистский подход (или т.Н.«научный материализм»).

- •14. Бихевиоральный подход.

- •15. Функционалистский подход к проблеме «мозг – психика».

- •16. Принцип отражения. Образный характер отражения

- •17. Принцип системности в работе мозга. «Локализационисты» и «эквипотенциалисты».

- •21. Понятие «гностический нейрон».

- •22. Принципы формирования поведения и гностических нейронов (ю. Конорский).

- •23. Теория функциональных систем п. К. Анохина.

- •24. Механизмы и принципы организации фс.

- •25. Интегративный подход: человек-нейрон-модель.

- •26. Концептуальная рефлекторная дуга е.Н.Соколова. Понятия: рецептор, предетектор, детектор, модулирующий нейрон, мотонейрон.

- •27. Методы изучения психофизиологических процессов: разрушение и искусственная стимуляция мозга

- •28. Томографические методы исследования, структурная и функциональная томография.

- •29. Томографические методы исследования: позитронно-эмиссионная томография.

- •30. Магнитно-резонансная томография.

- •31. Термоэнцефалоскопия.

- •32. Магнитоэнцефалография.

- •33. Электроэнцефалография.

- •34. Вызванные потенциалы мозга. Когнитивные вызванные потенциалы. Методика р300.

- •35. Методы анализа ээг и вп.

- •36. Классификация обучения

- •37. Сенсибилизация

- •38. Генетически детерминированные формы обучения. Сложнейшие безусловные рефлексы.

- •39. Классификации и виды памяти. Нарушения памяти.

- •40. Специфические виды памяти. Временная организация памяти.

- •41. Локализация механизмов памяти в мозге: данные нормы и патологии.

- •42. Нарушения памяти: антероградная амнезия, ретроградная амнезия.

- •43. Нейронные механизмы фиксации следов памяти. Синапс Хебба.

- •44. Морфофизиологический субстрат долговременной памяти.

- •Особенности формирования эксплицитной памяти

- •45. Функция гиппокампа в организации когнитивных функций.

- •46. Роль активирующей и инактивирующей систем мозга в динамике фс.

- •47. Биохимические реакции, лежащие в основе формирования следа памяти.

- •48. Механизмы регуляции экспрессии генов при обучении и развитии.

- •49. Определения и феноменология эмоций.

- •50. Эмоциональное состояние, эмоциональные чувства,

- •51. Эволюционная теория о происхождении эмоций ч. Дарвина. Адаптационная теория. Теория Джеймса-Ланге.

- •52. Биологическая теория эмоций п. К. Анохина.

- •53. Информационная теория эмоций Симонова.

- •54. Системы положительного и отрицательного подкрепления.

- •55. Нейроанатомическая и функциональная организация центральных (мозговых) механизмов эмоций.

- •56. Гипоталамо-лимбико-ретикулярная система регуляции эмоций.

- •57. Структуры мозга, реализующие эмоциональные процессы.

- •58. Методы диагностики и изучения эмоций.

- •59. Психофизиологические корреляты интеллекта и мыслительных процессов. Нейронные коды. Пространственно-временная организация ээг и мышление.

- •60. Вызванные потенциалы и принятие решения. Эндогенные вп как показатель временных характеристик когнитивных процессов.

- •61. Речь и функциональная асимметрия мозга.

- •62. Нарушения речи при очаговых повреждениях мозга. Модель речевой деятельности Вернике— Гешвинда.

- •63. Психофизиологические концепции сознания (и.П. Павлов, ф.Крик, а. Иваницкий, Дж.Эделмен, Дж.Грей, к.Кох, с.Гринфилд).

- •64. Современные нейрофизиологические теории сознания (теории б.Дж.Баарса, к.Коха, с.Гринфилда).

- •65. Нервная модель стимула. Нейрофизиологические механизмы внимания.

- •66. Методы изучения и диагностики внимания. Нейроны «новизны» и «тождества».

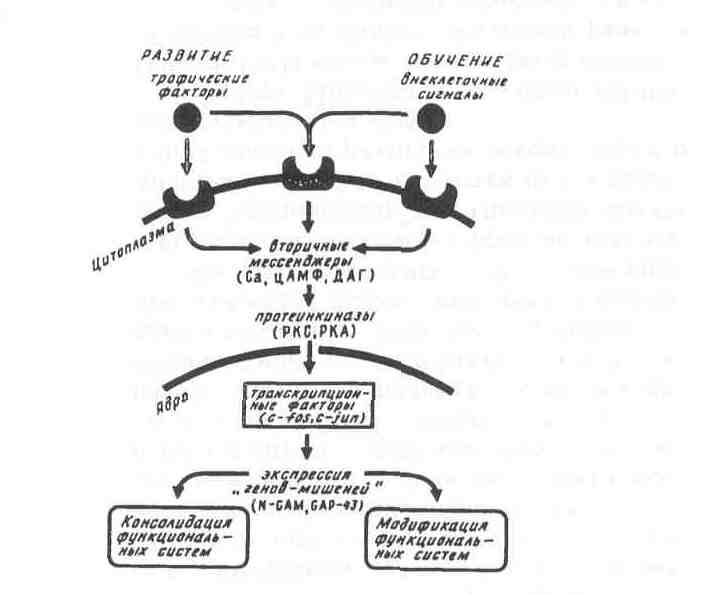

48. Механизмы регуляции экспрессии генов при обучении и развитии.

Схема двухфазной регуляции экспрессии генов в клетке

Внеклеточные стимулы (гормоны, факторы роста, нейромедиаторы) через посредство вторичных мессенджеров вызывают активацию транскрипции "непосредственных ранних генов", в частности генов из семейств fos и jun. Синтезирующиеся при этом белки Fos и Jun быстро транспортируются в ядро, где образовывают гетеро- и гомодимерные комплексы. Эти комплексы обладают специфической ДНК-связывающей активностью и способны изменять транскрипцию многих других генов - "поздних" генов

С игнал

– выделение глутамата в синапсах –

активация вторичных мессенджеров (цАМФ

и Са2+) – активация определенных

протеинкиназ – фосфорилирование

определенных (сигнальных, регуляторных)

белков – активация определенных участков

ДНК генома ядра клетки – синтез

рецепторных белков и гликопротеинов

(белок+ остатки сахаров, напр., глюкозы)

для увеличения площади пре- и

постсинаптической мембраны.

игнал

– выделение глутамата в синапсах –

активация вторичных мессенджеров (цАМФ

и Са2+) – активация определенных

протеинкиназ – фосфорилирование

определенных (сигнальных, регуляторных)

белков – активация определенных участков

ДНК генома ядра клетки – синтез

рецепторных белков и гликопротеинов

(белок+ остатки сахаров, напр., глюкозы)

для увеличения площади пре- и

постсинаптической мембраны.

Через 12-24 ч. после обучения в соответствующих “локусах П” гиперстриатума цыплят число шипиков увеличилось на 60%, увеличилось также число синапсов и постсинаптических утолщения (результат формирования ДП, обучения).

Общность молекулярного каскада долговременной регуляции экспрессии генов при обучении и развитии.

Новые экстраклеточные сигналы в развитии ведут к экспрессии генов, обеспечивающих клеточную дифференцировку и консолидацию функциональных систем.

Новые комбинации экстраклеточных сигналов при обучении вызывают реэкспрессию генов, бывших активными в развитии. Это приводит к модификации функциональных систем и консолидации долговременной памяти .

49. Определения и феноменология эмоций.

Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

Эмоции — особый класс психических процессов и состояний, связанных с потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственных субъективных переживаний (удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на индивида явлений и ситуаций.

«Эмоция – физиологическое отклонение от гомеостаза, которое субъективно переживается в форме сильных чувств (любви – ненависти, желания, страха) и обнаруживается в нервно-мышечных, сердечно-сосудистых, гормональных и других телесных изменениях, подготавливающих организм к внешним действиям, которые могут быть совершены или не совершены».

Эмоция – то сложный психический феномен, в котором можно выделить следующие аспекты:

– Центральные мозговые и нейрохимические механизмы эмоций,

– Субъективно переживаемое или осознаваемое чувство (состояние) - феноменология

– Висцеральные процессы, сопровождающие эмоции

– Выразительные характеристики эмоций:

– Мимика, интонация, жесты, позы.

Выделяют:

– Эмоциональные состояния человека: эмоции, чувства, аффекты.

– Эмоциональные черты личности: особенности темперамента и характера.

Собственно эмоции делятся на два класса:

– врожденные (или фундаментальные, базисные); Различные авторы по – разному составляют список базисных эмоций, но есть ряд эмоциональных наименований, которые большинство исследователей относят к базисным эмоциям – счастье, гнев, страх, отвращение, удивление, печаль). Перечень этих эмоций несколько различается от автора к автору, но если от лингвистического метода составления списка базисных эмоций перейти к математическому методу и представить «содержимое» этого списка в виде геометрического пространства, то можно увидеть, что все авторы, в сущности, говорят об одной и той же структуре эмоций.

– приобретенные в индивидуальном, социальном или культурном опыте;

Характеристики эмоций:

1) Эмоциональная оппонентность – полярность между некоторыми парами эмоций (радость и печаль, гнев и страх, часто рассматриваются как противоположности). Другие возможные полярные эмоции – удивление и отвращение, стыд и презрение» (К.Изард, 1980).

2) Интенсивность эмоций – градиентная связь между отдельными эмоциями. Например, градиент звуковой стимуляции, вызывающий интерес, страх и ужас у ребенка, упорядочен по величине. При этом интенсивность стимула, необходимого для вызова «интереса», наименьшая, а для вызова эмоции «ужаса» – наибольшая.

Функции эмоций:

1) отражательная (оценочная); выражается в обобщенной оценке событий. Эмоции отхватывают весь организм и тем самым производят почти мгновенную обобщение всех видов деятельности, которые им выполняются. Это позволяет определить полезность или вредность действующих на человека факторов и реагировать прежде, чем будет определена локализация вредного воздействия.

2) побуждающая; в естественных условиях деятельность человека и поведение животных определяются многими потребностями разного уровня. Их взаимодействие выражается в конкуренции мотивов, которые проявляют себя в эмоциональных переживаниях. Оценки через эмоциональные переживания обладают побуждающей силой и могут определять выбор поведения.

3) подкрепляющая; известно, что эмоции принимают самое непосредственное участие в процессах обучения и памяти. Значимые события, вызывающие эмоциональные реакции, быстрее и надолго запечатлеваются в памяти.

4) переключательная; особенно ярко обнаруживается при конкуренции мотивов, в результате которой определяется доминирующая потребность. Так, в экстремальных условиях может возникнуть борьба между инстинктом самосохранения и социальной потребностью следовать определенной этической норме, Эмоция отражает конфликт между страхом и чувством долга, страхом и стыдом. Исход зависит от силы побуждений и от личностных установок человека.

5) коммуникативная; мимические и пантомимические движения позволяют человеку передавать свои переживания другим людям, информировать их о своем отношении к явлениям, объектам и т.д. Мимика, жесты, позы, выразительные вздохи, изменение интонации – являются «языком человеческих чувств», средством сообщения не столько мыслей, сколько эмоций.