- •Физиология внд

- •1. Связь физиологии фнд с нейронаукой и психологией.

- •2. Место физиологии внд в системе наук о человеке и ее связь с психологией.

- •3. Основные этапы формирования взглядов о поведении, функциях нервной системы и мозга.

- •4. Основные принципы фвнд: принцип рефлекса, принцип доминанты, принцип отражения, принцип системной деятельности мозга.

- •5. Эволюция принципа рефлекса: р.Декарт, и. Прохазка, ч. Белл, ф. Мажанди

- •6. Бихевиоризм. Э. Торндайк, Дж.Уотсон, б.Ф.Скинер.

- •7. Законы обучения.

- •8. Классическое и инструментальное обучение.

- •9. Латентное обучение. Когнитивные карты.

- •10. Психофизическая проблема. Декарт, Лейбниц.

- •11. Психофизиологическая проблема.

- •12. Дуалистический подход (дуалистический интеракционизм).

- •13. Физикалистский подход (или т.Н.«научный материализм»).

- •14. Бихевиоральный подход.

- •15. Функционалистский подход к проблеме «мозг – психика».

- •16. Принцип отражения. Образный характер отражения

- •17. Принцип системности в работе мозга. «Локализационисты» и «эквипотенциалисты».

- •21. Понятие «гностический нейрон».

- •22. Принципы формирования поведения и гностических нейронов (ю. Конорский).

- •23. Теория функциональных систем п. К. Анохина.

- •24. Механизмы и принципы организации фс.

- •25. Интегративный подход: человек-нейрон-модель.

- •26. Концептуальная рефлекторная дуга е.Н.Соколова. Понятия: рецептор, предетектор, детектор, модулирующий нейрон, мотонейрон.

- •27. Методы изучения психофизиологических процессов: разрушение и искусственная стимуляция мозга

- •28. Томографические методы исследования, структурная и функциональная томография.

- •29. Томографические методы исследования: позитронно-эмиссионная томография.

- •30. Магнитно-резонансная томография.

- •31. Термоэнцефалоскопия.

- •32. Магнитоэнцефалография.

- •33. Электроэнцефалография.

- •34. Вызванные потенциалы мозга. Когнитивные вызванные потенциалы. Методика р300.

- •35. Методы анализа ээг и вп.

- •36. Классификация обучения

- •37. Сенсибилизация

- •38. Генетически детерминированные формы обучения. Сложнейшие безусловные рефлексы.

- •39. Классификации и виды памяти. Нарушения памяти.

- •40. Специфические виды памяти. Временная организация памяти.

- •41. Локализация механизмов памяти в мозге: данные нормы и патологии.

- •42. Нарушения памяти: антероградная амнезия, ретроградная амнезия.

- •43. Нейронные механизмы фиксации следов памяти. Синапс Хебба.

- •44. Морфофизиологический субстрат долговременной памяти.

- •Особенности формирования эксплицитной памяти

- •45. Функция гиппокампа в организации когнитивных функций.

- •46. Роль активирующей и инактивирующей систем мозга в динамике фс.

- •47. Биохимические реакции, лежащие в основе формирования следа памяти.

- •48. Механизмы регуляции экспрессии генов при обучении и развитии.

- •49. Определения и феноменология эмоций.

- •50. Эмоциональное состояние, эмоциональные чувства,

- •51. Эволюционная теория о происхождении эмоций ч. Дарвина. Адаптационная теория. Теория Джеймса-Ланге.

- •52. Биологическая теория эмоций п. К. Анохина.

- •53. Информационная теория эмоций Симонова.

- •54. Системы положительного и отрицательного подкрепления.

- •55. Нейроанатомическая и функциональная организация центральных (мозговых) механизмов эмоций.

- •56. Гипоталамо-лимбико-ретикулярная система регуляции эмоций.

- •57. Структуры мозга, реализующие эмоциональные процессы.

- •58. Методы диагностики и изучения эмоций.

- •59. Психофизиологические корреляты интеллекта и мыслительных процессов. Нейронные коды. Пространственно-временная организация ээг и мышление.

- •60. Вызванные потенциалы и принятие решения. Эндогенные вп как показатель временных характеристик когнитивных процессов.

- •61. Речь и функциональная асимметрия мозга.

- •62. Нарушения речи при очаговых повреждениях мозга. Модель речевой деятельности Вернике— Гешвинда.

- •63. Психофизиологические концепции сознания (и.П. Павлов, ф.Крик, а. Иваницкий, Дж.Эделмен, Дж.Грей, к.Кох, с.Гринфилд).

- •64. Современные нейрофизиологические теории сознания (теории б.Дж.Баарса, к.Коха, с.Гринфилда).

- •65. Нервная модель стимула. Нейрофизиологические механизмы внимания.

- •66. Методы изучения и диагностики внимания. Нейроны «новизны» и «тождества».

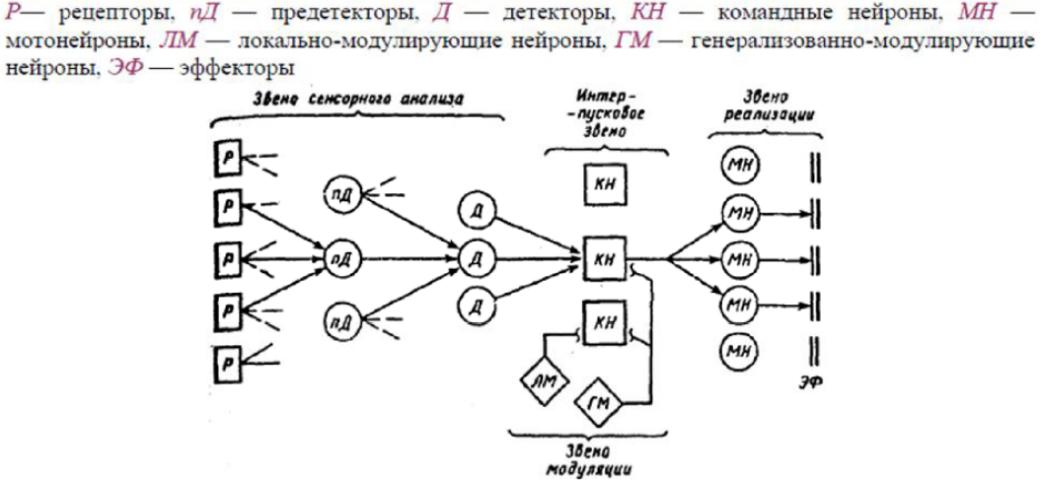

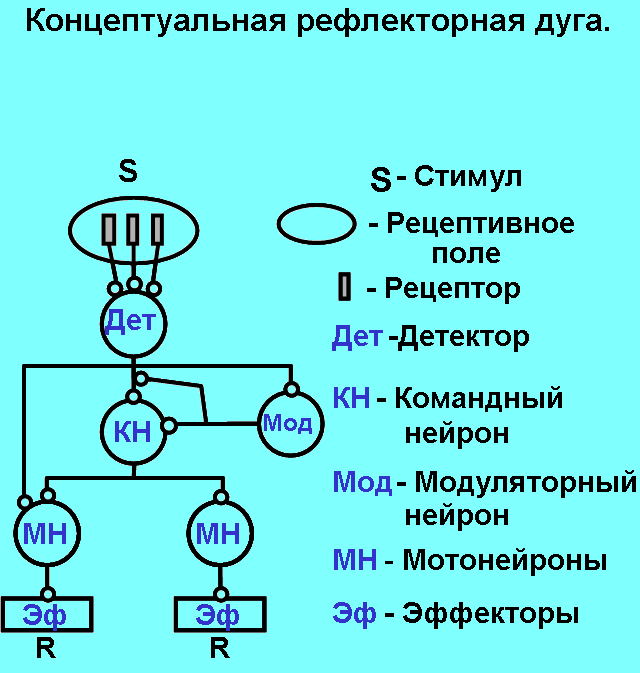

26. Концептуальная рефлекторная дуга е.Н.Соколова. Понятия: рецептор, предетектор, детектор, модулирующий нейрон, мотонейрон.

Концептуальная рефлекторная дуга (по Е.Н. Соколову):

Звено сенсорного анализа

– уровень рецепторов

– уровень предетекторов (выделяют аспекты и передают информацию от рецепторов на детекторы)

– уровень детекторов

Интер-пусковое звено (включая звено модуляции)

– командные нейроны (запускают целостный акт поведения)

– локально-модулирующие нейроны (влияют на отдельные командные нейроны)

– генерализованно-модулирующие нейроны (влияют на командные нейроны в целом)

Звено реализации

– премоторные нейроны

– мотонейроны

– эффекторы (мышечные единицы)

Синапсы между детектором и командным нейроном могут быть пластичными или непластичными. В результате выработки условнорефлекторной связи образуется синаптическая связь между детектором стимула и командным нейроном. Образованию этой связи способствует звено модуляции. Жёсткие (непластичные) синапсы связаны с неизменными формами поведения (например, оборонительным поведением).

Подкрепление влияет на зону модуляции, она отвечает за мотивацию и активирует (делает актуальным) синаптическую связь.

К РД

является схемой, представляющей передачу

сигналов в цепи нейронов от рецепторного

уровня до реализации поведенческой

реакции.

РД

является схемой, представляющей передачу

сигналов в цепи нейронов от рецепторного

уровня до реализации поведенческой

реакции.

Стимул (S), действующий на локальный участок рецепторной поверхности, активирует группу рецепторов на участке рецептивного поля нейрона – детектора (D). с которым эти рецепторы связаны. Детектор возбуждается только тогда, когда стимул попадает на участок его рецептивного поля.

Аксон локального детектора образует синаптический контакт на командном нейроне (КН). Аналогичным образом другие детекторы, выделяя локальные участки рецепторной поверхности, также конвергируют на командном нейроне, образуя множество параллельных каналов передачи информации командному нейрону.

В результате такой параллельной системы передачи информации рецептивное поле командного нейрона образует суперпозицию рецептивных полей детекторов, охватывая всю рецепторную поверхность. Командный нейрон связан синаптически с группой мотонейронов параллельными путями.

В результате возбуждения командного нейрона активируется вся группа мотонейронов, создавая в мышечных единицах, связанных синаптически с мотонейронами, сложный двигательный паттерн.

Таким образом, возбуждение командного нейрона определяет целостный поведенческий акт или фрагмент поведения. Локальный детектор связан, кроме того, прямо с отдельным мотонейроном, включая локальную двигательную реакцию в условиях, когда командный нейрон не функционирует.

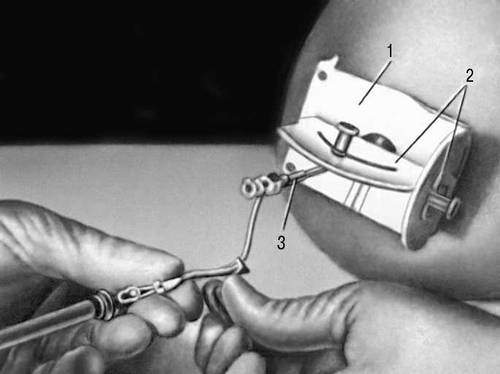

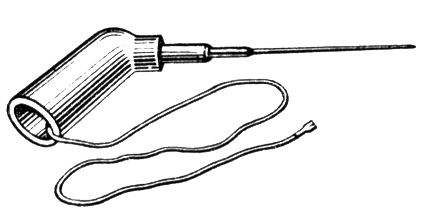

27. Методы изучения психофизиологических процессов: разрушение и искусственная стимуляция мозга

.

Методы разрушения мозговых структур (стереотаксис)

Стереотаксис – малоинвазивный метод хирургического вмешательства. с помощью него осуществляется вживление электродов, а также экстирпация (удаление, разрушение чётко определенной анатомической структуры). Используется специальный стереотаксический прибор и карты срезов мозга.

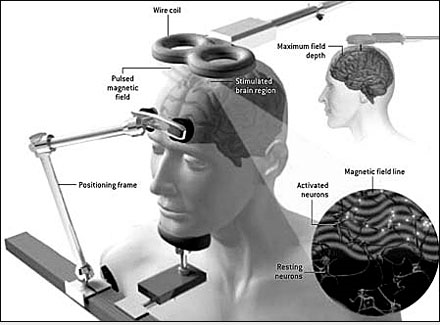

Искуственная стимуляция мозга

Фритч и Гитциг показали, что раздражение током двигатательной коры собаки вызывает движения, и что кора, таким образом, электрически возбудима.

Классические работы по выявлению центров сна, голода, жажды, ярости – в гипоталамусе с помощью метода самораздражения (самоэлектростимуляции) (Милнер, Дж.Олдс). Дельгадо – стимуляция мозга обезьян с дистанционным радиоуправлением; укрощение быка во время корриды (подавление дистанционно «центра ярости» в ГТ).

Электрошокотерапия (пропускание тока через полушария г.м.), введенная в практику в 30-е г.г. (затем – магнитотерапия).

М етоды

электрической и магнитной стимуляции

мозга

етоды

электрической и магнитной стимуляции

мозга

В настоящее время в дополнение к вышеперечисленным используют также следующие специальные биохимические и клинические методы:

- Метод радиоактивно меченого (по углероду) аналога глюкозы - 2-деоксиглюкоза (2-дГ). (зрение, обоняние – обезьяны, крысы). На радиографических срезах мозга видны яркие участки в тех местах, где находятся наиболее интенсивно работающие клетки. Этим методом были получены данные, подтверждающие гипотезу о колончатой организации коры мозга (зрительная, сенсомоторная, слуховая области).

- Окрашивание на фермент цитохромоксидазу (1978).

- Выключение участков мозга с помощью антител, вырабатываемых на специфические локально распределенные по мозгу химические соединения (напр., интересующие нас нейромедиаторы).