- •Физиология внд

- •1. Связь физиологии фнд с нейронаукой и психологией.

- •2. Место физиологии внд в системе наук о человеке и ее связь с психологией.

- •3. Основные этапы формирования взглядов о поведении, функциях нервной системы и мозга.

- •4. Основные принципы фвнд: принцип рефлекса, принцип доминанты, принцип отражения, принцип системной деятельности мозга.

- •5. Эволюция принципа рефлекса: р.Декарт, и. Прохазка, ч. Белл, ф. Мажанди

- •6. Бихевиоризм. Э. Торндайк, Дж.Уотсон, б.Ф.Скинер.

- •7. Законы обучения.

- •8. Классическое и инструментальное обучение.

- •9. Латентное обучение. Когнитивные карты.

- •10. Психофизическая проблема. Декарт, Лейбниц.

- •11. Психофизиологическая проблема.

- •12. Дуалистический подход (дуалистический интеракционизм).

- •13. Физикалистский подход (или т.Н.«научный материализм»).

- •14. Бихевиоральный подход.

- •15. Функционалистский подход к проблеме «мозг – психика».

- •16. Принцип отражения. Образный характер отражения

- •17. Принцип системности в работе мозга. «Локализационисты» и «эквипотенциалисты».

- •21. Понятие «гностический нейрон».

- •22. Принципы формирования поведения и гностических нейронов (ю. Конорский).

- •23. Теория функциональных систем п. К. Анохина.

- •24. Механизмы и принципы организации фс.

- •25. Интегративный подход: человек-нейрон-модель.

- •26. Концептуальная рефлекторная дуга е.Н.Соколова. Понятия: рецептор, предетектор, детектор, модулирующий нейрон, мотонейрон.

- •27. Методы изучения психофизиологических процессов: разрушение и искусственная стимуляция мозга

- •28. Томографические методы исследования, структурная и функциональная томография.

- •29. Томографические методы исследования: позитронно-эмиссионная томография.

- •30. Магнитно-резонансная томография.

- •31. Термоэнцефалоскопия.

- •32. Магнитоэнцефалография.

- •33. Электроэнцефалография.

- •34. Вызванные потенциалы мозга. Когнитивные вызванные потенциалы. Методика р300.

- •35. Методы анализа ээг и вп.

- •36. Классификация обучения

- •37. Сенсибилизация

- •38. Генетически детерминированные формы обучения. Сложнейшие безусловные рефлексы.

- •39. Классификации и виды памяти. Нарушения памяти.

- •40. Специфические виды памяти. Временная организация памяти.

- •41. Локализация механизмов памяти в мозге: данные нормы и патологии.

- •42. Нарушения памяти: антероградная амнезия, ретроградная амнезия.

- •43. Нейронные механизмы фиксации следов памяти. Синапс Хебба.

- •44. Морфофизиологический субстрат долговременной памяти.

- •Особенности формирования эксплицитной памяти

- •45. Функция гиппокампа в организации когнитивных функций.

- •46. Роль активирующей и инактивирующей систем мозга в динамике фс.

- •47. Биохимические реакции, лежащие в основе формирования следа памяти.

- •48. Механизмы регуляции экспрессии генов при обучении и развитии.

- •49. Определения и феноменология эмоций.

- •50. Эмоциональное состояние, эмоциональные чувства,

- •51. Эволюционная теория о происхождении эмоций ч. Дарвина. Адаптационная теория. Теория Джеймса-Ланге.

- •52. Биологическая теория эмоций п. К. Анохина.

- •53. Информационная теория эмоций Симонова.

- •54. Системы положительного и отрицательного подкрепления.

- •55. Нейроанатомическая и функциональная организация центральных (мозговых) механизмов эмоций.

- •56. Гипоталамо-лимбико-ретикулярная система регуляции эмоций.

- •57. Структуры мозга, реализующие эмоциональные процессы.

- •58. Методы диагностики и изучения эмоций.

- •59. Психофизиологические корреляты интеллекта и мыслительных процессов. Нейронные коды. Пространственно-временная организация ээг и мышление.

- •60. Вызванные потенциалы и принятие решения. Эндогенные вп как показатель временных характеристик когнитивных процессов.

- •61. Речь и функциональная асимметрия мозга.

- •62. Нарушения речи при очаговых повреждениях мозга. Модель речевой деятельности Вернике— Гешвинда.

- •63. Психофизиологические концепции сознания (и.П. Павлов, ф.Крик, а. Иваницкий, Дж.Эделмен, Дж.Грей, к.Кох, с.Гринфилд).

- •64. Современные нейрофизиологические теории сознания (теории б.Дж.Баарса, к.Коха, с.Гринфилда).

- •65. Нервная модель стимула. Нейрофизиологические механизмы внимания.

- •66. Методы изучения и диагностики внимания. Нейроны «новизны» и «тождества».

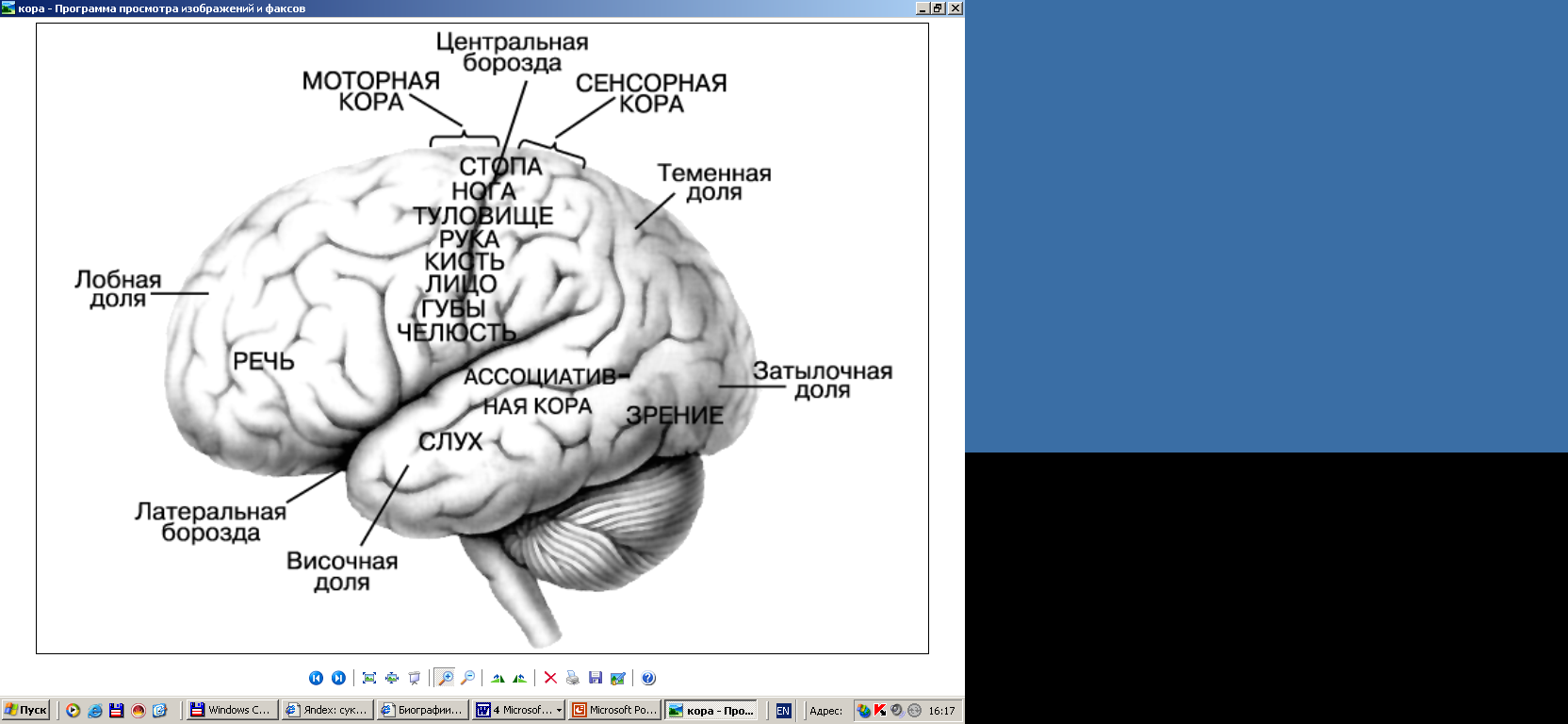

17. Принцип системности в работе мозга. «Локализационисты» и «эквипотенциалисты».

Одним из аспектов проблемы « мозг и психика» является учение о функциональной организации мозга. Идеи локализации психических функций в определенных областях мозга появляются в высказываниях Гиппократа, Галена, Кротона и окончательно формируются в системе «узкого локализационизма» Ф.Галля.

Идеям локализационистов противопоставлялись идеи об эквипотенциальности (от лат. aequus – равный и potentia – мощность) частей мозга, развиваемые группой ученых во главе с П. Ж.M.Флурансом (1794-1867). Флуранс экспериментально показал, что поведение животных нарушается не столько от того, в каком месте мозга нанесено повреждение, сколько от того, какой объем мозга извлечен в результате операции.

Локализационисты обращали внимание на зависимость психических функций от работы конкретного субстрата мозга, эквипотенциалисты подчеркивали его высокую пластичность и взаимозаменяемость отдельных частей, т.е. динамизм в организации мозговых структур.

После открытия П. Брока «центра моторных образов слов» и С.Вернике «центра сенсорных образов слов» – позиции локализационистов сильно укрепились.

Кроме того, открытие Г.Фитчем и Е.Гитцигом «двигательных центров» в коре, и пирамидных клеток В.А.Бецом – показало структурную неоднородность коры.

Б ыли

обнаружены «немые» лобные области коры

т.е области при стимуляции которых не

наблюдалось изменений ни в двигательной,

ни в чувствительной сферах. Но разрушение

этих областей, приводило к глубоким

расстройствам поведения в целом.

Появилось представление о лобных долях

как об «органе абстрактного мышления»,

«верховного органа мозга».

ыли

обнаружены «немые» лобные области коры

т.е области при стимуляции которых не

наблюдалось изменений ни в двигательной,

ни в чувствительной сферах. Но разрушение

этих областей, приводило к глубоким

расстройствам поведения в целом.

Появилось представление о лобных долях

как об «органе абстрактного мышления»,

«верховного органа мозга».

Л.Эдингер рассматривал лобные доли как ассоциативные центры. П. Флексиг выделил три ассоциативные зоны: теменную, среднюю и лобную, в которой возникают понятия о собственной личности.

И.П.Павлов, критикуя взгляды локализационистов выдвигает концепцию о «динамической локализации функций».

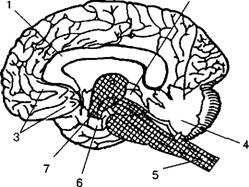

18. Концепции о системном принципе функционирования мозга: А.Р. Лурия, Н.П.Бехтерева, П.К.Анохин.

Наиболее значительный вклад в развитие этого принципа внес А.Р. Лурия.

Он анализирует локальные поражения мозга и приходит к выводу: поражение каждой из корковых зон может привести к распаду всей функциональной системы и «симптом» (нарушение или выпадение той или иной функции) еще ничего не говорит о ее локализации.

Лурия выдвигает концепцию о трех основных функциональных блоках мозга:

Блок регуляции тонуса и бодрствования;

Блок приема, переработки и хранения информации;

Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности.

А – первый блок регуляции общей и избирательной неспецифической активации мозга, включающий ретикулярные структуры ствола, среднего мозга и диэнцефальных отделов, а также лимбическую систему и медиобазальные отделы коры лобных и височных долей мозга:

1

– мозолистое тело

1

– мозолистое тело

2 – средний мозг

3 – медиобазальные отделы правой лобной доли мозга,

4 – мозжечок

5 – ретикулярная формация ствола

6 – медиальные отделы правой височной доли мозга

7 – таламус.

Б – второй блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации, включающий основные анализаторные системы (зрительную, кожно-кинестетическую, слуховую), корковые зоны которых расположены в задних отделах больших полушарий:

1 — теменная область (обще-чувствительная кора),

2 — затылочная область (зрительная кора),

3 — височная область (слуховая кора),

4 — центральная борозда;

В – третий блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности, включающий моторные, премоторные и префронтальные отделы мозга с их двусторонними связями.

1 — префронтальная область,

2 — премоторная область,

3 — моторная область (прецентральная извилина),

4 — центральная борозда, (По Хомской)

Итог изучения локализации психических функций: даже самая простая психическая функция является результатом интегративной деятельности мозга. Но с другой стороны – опыт неврологической и нейрохирургической клиники свидетельствует о том, что повреждение целого ряда мозговых зон ведет к необратимому и некомпенсируемому дефекту функции.

Одним из подходов к разрешению этого противоречия является концепция Н.П.Бехтеревой о жестких и гибких звеньях мозгового обеспечения психической деятельности.

К жестким звеньям относится генетически детерминированная организация мозговых структур, обеспечивающих их существование и экономичность работы мозга. К гибким звеньям относятся структуры, обеспечивающие адаптацию к меняющимся условиям среды

Таким образом, в настоящее время термин «локализация» употребляется в тех случаях, когда мы определяем анатомические отношения между периферическими органами (сенсорными, соматическими, висцеральными) и отделами ЦНС с которыми эти органы связаны афферентно-эфферентными путями.

Когда же мы говорим о поведенческих или психических функциях, следует учитывать, что они реализуются сложной констелляцией множества пространственно разнесенных мозговых механизмов, вовлекаемых как симультанно, так и сукцессивно и направленных на удовлетворение доминирующих в данный момент потребностей организма.

Принципы целостности и системности в работе мозга – наименее разработанная часть в общей теории мозга. Необходимость формулировки «рабочего принципа, который мог бы перебросить «концептуальный мост» между теми фактами, которые получаются при изучении явлений у целого животного, и теми, которые получаются при тонком аналитическом эксперименте» подчеркнута П.К. Анохиным. Таким рабочим принципом в физиологии является сегодня концепция «функциональной системы», сформулированная П.К. Анохиным в 1935 году.

19. Интегральная теория формирования поведения (Ю.Конорский).

Интегральная теория формирования поведения на базе инструментальных рефлексов была сформулирована Ю.Конорским.

В качестве основных положений теории выступили понятие драйва (биологической мотивации) и гностического нейрона.

Изучая нейрофизиологические особенности интегративной деятельности мозга, он предположил существование так называемых гностических нейронов, отвечающих за отдельные фазы восприятия слов.

Гностические нейроны формируют определенные гностические поля – хранилища понятий и образов слов. Часто употребляемые слоги или слова, формируют свои гнезда гностических нейронов. При чтении текста эти морфемы воспринимаются целиком, не разлагаясь на отдельные фонетические элементы.

П риобретенное

поведение животных и человека основывается

на трех принципах:

риобретенное

поведение животных и человека основывается

на трех принципах:

1. Принцип интеграции сенсорного потока за счет формирования гностических (перцептивных) нейронов.

Об - объект-стимул;

С1, С2, … его элементы на рецепторной поверхности;

ПрН1, ПрН2, … нейроны проекционных зон коры;

Гн1 – нейроны представительства стимул-объектов в соответствующих гностических полях коры.

2. Образование временной связи между центрами условного и безусловного сигналов основано на принципе ассоциаций, или образования временной связи между различными группами гностических нейронов;

Межсенсорные ассоциации – основа временной связи между УР и БР

3. В определенных условиях организм может обеспечить себя новыми стимул-объектами и новым восприятием посредством выполнения двигательного акта; в этом случае мы получаем инструментальный (двигательный) условный рефлекс.

Образование связи между экстероцептивными (зрит., слуховые, обонятельные) и кинестетическими нейронами. ДЦ – двигательный центр, ДА – двигательный акт.

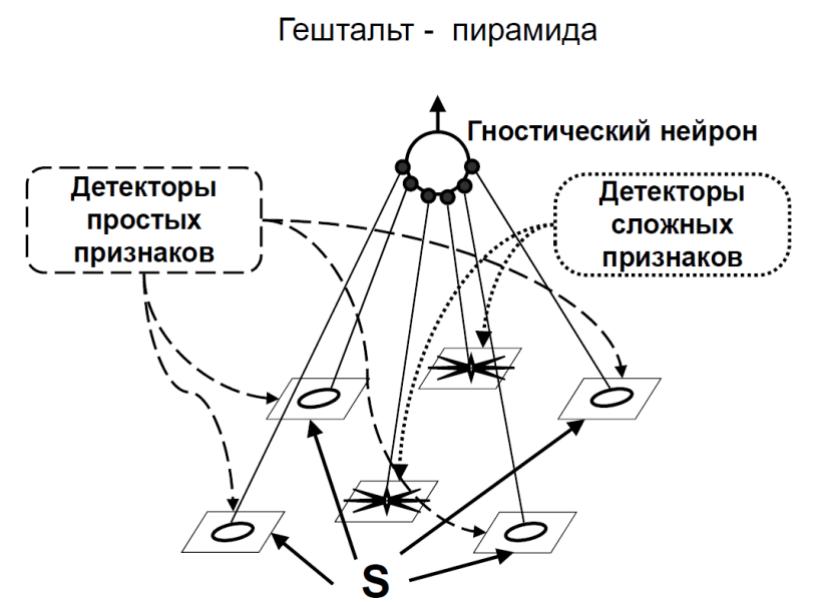

В модели Е.Н. Соколова (гештальт – пирамида) механизм возникновения субъективного образа связан с активацией гностических нейронов, которые расположены на вершине пирамиды, образуемой нейронами-детекторами, осуществляющими выделение отдельных признаков объекта. Возбуждения, поступающие из таламуса, сначала достигают нейронов-детекторов отдельных признаков, образуя своеобразные карты, или экраны, возбуждения. При этом элементарный признак вызывает максимум возбуждения в отдельной точке этого гипотетического экрана. На другом уровне пирамиды находятся комплексные признаки, которые образованы комбинациями элементарных признаков, они представлены в виде максимумов возбуждения на картах сложных детекторов. Как полагает Е.Н. Соколов, необходимым условием каждого осознанного восприятия является активация пирамиды гештальта, которая возникает при поступлении активирующих влияний из модулирующих систем мозга. Такая активированная гештальт-пирамида иерархически организованных нейронов представляет базисный механизм актов сознания.

Нейроны – детекторы признаков

Нобелевские лауреаты (1981) Дэвид Хантер Хьюбел и Торстен Нильс Визел искали у кошек рецептивные поля. Существуют простые и комплексные рецептивные поля.

Простые нейроны в основном монокулярные – получают информацию от одного глаза. Комплексные нейроны в основном бинокулярные.

Хьюбел и Визел открыли, что есть нейроны, которые селективно настроенны на определённую ориентацию в пространстве. Нейроны, настроенные на одинаковый угол, расположены в вертикальных столбцах. Существуют колонки глазодоминантности.

Существую вкрапления (blobs), которые отвечают за детекцию цвета.

Хьюбел и Визел исследовали развитие нейронов в онтогенезе. Они обнаружили, что у котят, выросших в специально созданной среде, где не было тех или иных ориентаций, не формировались нейроны, отвечающие за детекцию этих ориентаций. В этом отношении есть критический возраст (сензитивный период). Онтогенетически колонки нейронов уже есть, они «ждут», что мы увидим информацию. Если мы её не увидим до определённого возраста, нейроны отключаются навсегда.

20. Сохранительные и защитные рефлексы, драйв-рефлексы.

Конорский разделяет рефлексы по их биологическому значению:

– сохранительные

– защитные,

по последовательности осуществления:

– подготовительные (состояние голода, жажды, страха, поисково-исследовательская деятельность)

– исполнительные (пищевые, устранение раздражителя).

Рефлекторный центр – совокупность всех нейронов (независимо от их местоположения), связанных с данным рефлексом.

Система подготовительных рефлексов состоит из двух подсистем – одна вызывает определенную активность, другая – подавляет ее.

Конорский вводит понятие драйва (drive – двигать) – первичный процесс, контролирующий основные виды подготовительной активности.

Драйвы, активируя рефлекторные центры, способствуют образованию ассоциации между ними. Виды поведения, связанные с этими процессами, названы драйв – рефлексами, а субъективные переживания, связанные с определенными видами драйвов – это эмоции.

После удовлетворения драйва следует состояние антидрайва (физиологическое состояние, наступающее в результате частичного или полного удовлетворения основной на данный момент потребности и редукции драйва, вызванной снижением потребности).

Состояния, связанные с драйвами и антидрайвами, называются эмоциональными состояниями. Структуры мозга, обеспечивающие эти состояния – мотивационная система мозга.

Мотивационной системе противопоставлена гностическая система. Обе системы обслуживаются разными мозговыми структурами.

Таким образом, все приобретенное поведение животных по биологическому значению разделяется на сохранительное и защитное, а по последовательности осуществления на подготовительное и исполнительное.