- •АнАтомия животных в двух томах

- •Предисловие

- •Введение в АнАТоМиЮ

- •Анатомия как наука и ее значение в системе высшего ветеринарного образования

- •Краткая история анатомии

- •Организм животного как целое

- •Структурные элементы животного организма

- •Органы и системы органов

- •Гистогенез и закладка основных органов тела животного

- •Основные законы построения и развития животного организма

- •Понятие о норме, вариантах и аномалиях

- •Объекты и методы, используемые при изучении анатомии домашних животных

- •Части и области тела животного

- •Анатомические термины, указывающие направления и расположение частей тела

- •ОсТеолоГиЯ Аппарат движения – apparatus locomotorius

- •Пассивная часть аппарата движения Костная система – systema skeletale

- •Фило- и онтогенез скелета

- •Кость как орган

- •Химический состав и физические свойства костей

- •Строение костей и особенности их внутренней архитектоники

- •Классификация костей

- •Деление скелета на отделы и звенья

- •Осевой скелет

- •Фило- и онтогенез осевого скелета

- •Скелет шеи, туловища и хвоста

- •Позвоночный столб

- •Грудная клетка – thorax

- •Скелет головы

- •Фило- и онтогенез скелета головы

- •Кости мозгового отдела головы, или кости черепа – ossa cranii

- •Затылочная кость

- •Клиновидная кость

- •Крыловидная кость

- •Височная кость

- •Межтеменная кость

- •Теменная кость

- •Лобная кость

- •Решетчатая кость

- •Кости лицевого отдела головы, или кости лица – ossa faciei

- •Носовая кость

- •Слезная кость

- •Верхняя челюсть

- •Вентральная носовая раковина

- •Резцовая кость

- •Хоботковая кость

- •Скуловая кость

- •Небная кость

- •Подъязычная кость

- •Нижняя челюсть

- •Периферический скелет

- •Фило- и онтогенез конечностей позвоночных

- •Кости грудной конечности – ossa membri thoracici

- •Пояс грудной конечности

- •Скелет плеча

- •Скелет предплечья

- •Скелет передней лапы

- •Кости тазовой конечности – ossa membri pelvini Пояс тазовой конечности

- •5 И 6 поясничные позвонки

- •Скелет бедра

- •Кости голени

- •Скелет задней лапы

- •АрТролоГиЯ соединения костей скелета

- •Фило- и онтогенез соединений костей

- •Типы соединений костей

- •Непрерывные соединения

- •Прерывные соединения

- •Компоненты сустава и их характеристика

- •Вспомогательные приспособления суставов

- •Классификация суставов и их морфофункциональная характеристика

- •Соединения костей осевого скелета

- •Соединения костей скелета головы

- •Соединения элементов подъязычной кости между собой и с черепом

- •Соединения нижней челюсти между собой и с височной костью

- •Соединения затылочной кости с первыми шейными позвонками

- •Соединения позвонков между собой

- •Соединения костных и хрящевых элементов грудной клетки

- •Соединения костей периферического скелета соединения костей грудной конечности –

- •Соединение костей предплечья

- •Соединения костей кисти

- •Связки копытных хрящей лошади

- •Соединения костей тазовой конечности –

- •Соединения костей таза между собой

- •Соединение тазовой кости с крестцом

- •Тазобедренный сустав

- •Коленный сустав

- •Соединения костей голени между собой

- •Соединения костей стопы

- •Заплюсневый сустав

- •МиолоГиЯ Активная часть аппарата движения Мышечная система – Systema musculorum

- •Филогенез функции движения

- •Мышца как орган

- •Классификация мышц

- •Вспомогательные органы мышц

- •Мышцы и фасции осевого отдела

- •Фило- и онтогенез мышц осевого отдела

- •Кожные мышцы

- •Фасции шеи, туловища и хвоста

- •Мышцы шеи, туловища и хвоста

- •Мышцы плечевого пояса

- •Мышцы позвоночного столба

- •Дорсальные мышцы позвоночного столба

- •Вентральные мышцы позвоночного столба

- •Мышцы грудной клетки

- •Мышцы-вдыхатели

- •Мышцы-выдыхатели

- •Диафрагма

- •Мышцы брюшной стенки

- •Мышцы головы

- •Происхождение мышц головы

- •Мимические мышцы

- •Жевательные мышцы

- •Мышцы подъязычного аппарата

- •Мышцы конечностей

- •Происхождение мышц конечностей

- •Мышцы грудной конечности

- •Мышцы плечевого сустава

- •Мышцы локтевого сустава

- •Мышцы запястного сустава

- •Мышцы суставов пальцев

- •Короткие мышцы пальцев

- •Мышцы тазовой конечности

- •Мышцы тазобедренного сустава

- •Мышцы коленного сустава

- •Мышцы заплюсневого сустава

- •Мышцы суставов пальцев

- •Статический аппарат грудных и тазовых конечностей лошади

- •ОБщий ПоКров

- •Фило- и онтогенез общего покрова и его производных

- •Особенности эмбриогенеза общего покрова и его производных у млекопитающих

- •Строение кожи

- •Производные кожного покрова

- •Строение волоса

- •Железы кожи

- •Роговые образования кожи

- •Рога жвачных

- •СодерЖАние

- •460014, Г. Оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ 18.

Роговые образования кожи

Роговые образования кожи характерны для дистальных участков пальцев (когти, ногти, копытца, копыто). У некоторых видов животных они могут располагаться на голове в виде рогов (жвачные, оленьи).

Значение роговых образований самое различное: органы защиты и зацепления о почву или иной субстрат (когти, ногти), защиты и опоры (копытца, копыто), защиты и нападения (рога). Могут быть и специфические роговые образования, связанные с функцией захвата и добывания пищи (клюв птиц, цедильный аппарат китообразных).

У домашних млекопитающих ротовые образования на дистальных участках пальцев со- храняют форму дистальной фаланги и могут иметь вид когтя (хищные), копытца (свинья, жвачные) или копыта (лошадь). На голове рога могут быть полыми (полорогие животные – жвачные) или цельными (цельнорогие – оленьи).

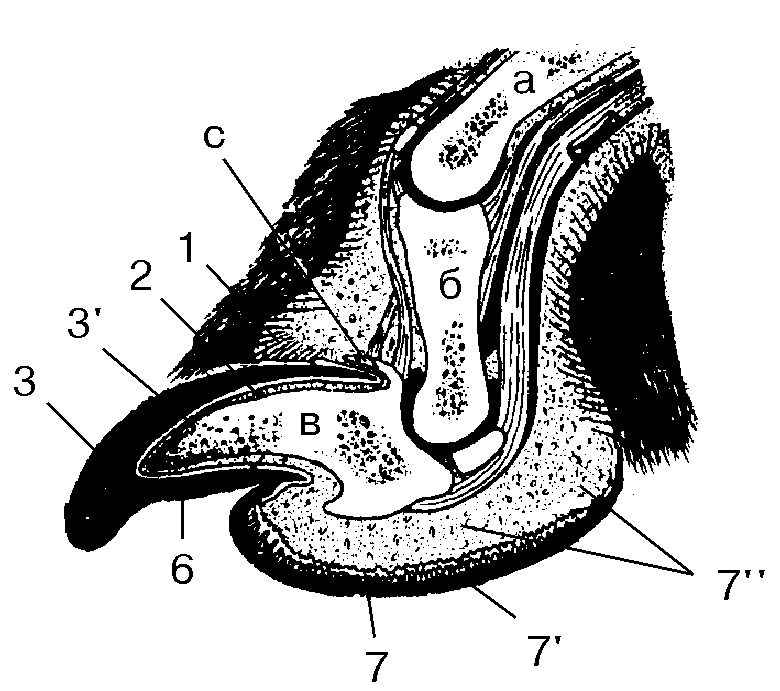

Коготь, копытце и копыто у различных видов животных, несмотря на разнообразия фор- мы, в своем строении имеют много общего, так как в их образовании участвуют все три слоя, которые присущи коже: эпидермис, основа кожи и подкожная основа. Последние в различных участках роговых образований представлены неодинаково (рис. 122 А). В них принято разли- чать кайму, венчик, стенку и подошву.

Кайма – limbus (у хищных валик – vallum) – в виде узкой полоски безволосой кожи рас- полагается между волосатой кожей и проксимальным (свободным) краем роговой стенки.

В кайме различают эпидермис (epidermis limbi), основу кожи (corium, s. dermis limbi) и под- кожную основу (tela subcutanea limbi). Основа кожи каймы своими тонкими сосочками (papillae cornea) прочно соединяется с тонкими эпидермальными трубочками (tubuli epidermales), обра- зуя у новорожденных и молодых животных наружный слой1 (stratum externum) роговой стенки. С возрастом он разрушается и сохраняется над венечным краем роговой стенки в виде неболь- шого напластования (perioplum), состоящего из рыхлого трубчатого рога. Этот роговой слой под воздействием влаги легко набухает.

Подкожная основа каймы выполняет роль подушки (pulvinus limbi). Вместе с роговой кай- мой подкожная основа, обладающая эластическими свойствами, выполняет амортизацион- ную роль, ослабляя давление роговой стенки на кожу пальца.

Венчик – corona – располагается ниже каймы и, охватывая полукольцом переднюю и боковые части пальца, прилежит к внутренней поверхности венечного края роговой стен- ки, оставляя на ней у копытных животных характерный отпечаток – венечный желоб (sulcus coronarius).

1 В старых руководствах его называли поверхностным (stratum superficiale), покрывающим (str. tectorium) или глазурью (str. vitreum).

А

В

В'

рисунок 130 – строение когтя собаки и копытец жвачных:

А – палец собаки на сагиттальном разрезе, А' – роговой коготь собаки с внутренней поверхности; Б – копыт- ца овцы с дорсальной поверхности, Б' – копытце овцы с осевой поверхности; В – копытца коровы с неосевой поверхности (роговая стенка и роговая подошва удалены), В' – основа кожи копытца с осевой поверхности, В'' – роговое копытце с внутренней поверхности. 1 – кайма (у собаки когтевой валик), 1' – желоб каймы, 2 – основа кожи венчика, 2' – венечный желоб, 3 – роговая стенка, 3' – венечный край роговой стенки, 4 – листочки роговой стенки, 5 – листочки основы кожи стенки, 6 – роговая подошва, 6' – основа кожи подошвы, 7 – эпидермис пальцевого мякиша, 7' – основа кожи пальцевого мякиша, 7'' – подушка пальцевого мякиша, 8 – межпальцевый синус, 8' – его выводное отверстие; а – проксимальная, б – средняя и в – дистальная фа- ланги пальца, г – основа кожи рудиментарного пальца, с – когтевой желоб

Венчик имеет эпидермис (epidermis coronae), основу кожи (corium, s. dermis coronae) и под- кожную основу (tela subcutanea coronae). Основа кожи венчика имеет довольно крупные и длинные сосочки (papillae coronales), которые, соединяясь с крупными эпидермальными тру- бочками (tubuli epidermales), образуют мощный средний слой роговой стенки (stratum medium). Стенка – paries – представляет большую часть рогового наконечника пальца (у лошади капсула копыта – capsula ungulae). Она имеет эпидермис стенки (epidermis parietis), с эпидер- мальными листочками (lamellae epidermales), и основу кожи (corium, s. dermis parietis), которая своими листочками (lamellae coriales) прочно соединяется с эпидермальными листочками. Подкожная основа стенки отсутствует и поэтому основа кожи прочно срастается с надкостни-

цей дистальной фаланги.

Подошва – solea – находится с пальмарной (плантарной) поверхности роговой капсулы или рогового наконечника. Она имеет эпидермис (epidermis soleae), участвующий в образова- нии роговой подошвы, основу кожи (corium soleae) и подкожную основу (tela subcutanea soleae), которая очень слабо выражена лишь у хищных. У копытных подкожная основа подошвы от- сутствует.

КОГОТЬ – unguicula – характерен для хищных. Он имеет вид крючка с заостренной вер- шиной (рис. 130 А, Б).

Когтевой валик – vallum unguiculae – располагается на границе с волосатой кожей. Эпидер- мис и основа кожи валика при переходе на венчик образуют когтевой желоб (sulcus unguiculae), в который вдается свободный край роговой стенки когтя (рис. 130 А).

Венчик – corona unguiculae и роговая стенка когтя – paries unguiculae – охватывают дорсаль- ную и боковые поверхности когтевидной фаланги. Роговая стенка когтя представлена наруж- ным, средним и внутренним слоями (stratum externum, medium et internum). На ней различают венечный, дорсальный и подошвенный края (margo coronalis, dorsalis et solearis) и боковые ча- сти – осевую и неосевую коллатеральные части (pars collateralis axialis et abaxialis).

Подошвенная часть – pars solearis – соединяет боковые части роговой стенки. Она имеет вид узкой полоски, построенной из рыхлого трубчатого рога (рис. 130 Б).

У хищных, особенно у кошки, благодаря наличию между средней и дистальной фаланга- ми пальца эластической связки (рис. 71 Г) коготь заходит в глубь когтевого желоба, вследствие чего у кошки пальцевые мякиши сильно выступают вперед, обеспечивая животному мягкое пружинистое движение.

КОПыТцЕ – ungula – у свиньи и жвачных конусовидной формы, с заостренным дорсаль- ным краем, выпуклой неосевой и прямой или слегка вогнутой осевой поверхностями (рис. 129, 130). Венечный край роговой стенки заострен и по внутренней поверхности переходит в ши- рокий венечный желоб. На внутренней поверхности роговой стенки у крупных жвачных на- считывается 500 – 650, у мелких жвачных – 250 – 300 и у свиньи – 70 – 90 роговых листочков. На неосевой части стенки у места ее соединения с роговой подошвой четко выделяется белая зона (zona alba).

Подошвенная часть копытца плоская, у вершины значительно утолщена, а сзади, расши- ряясь, образует две ножки, из которых одна осевая (crus soleae axiale), а другая неосевая (crus soleae abaxiale). Обе ножки с боков охватывают пальцевый мякиш.

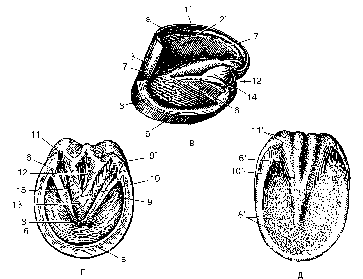

КОПыТО – ungula – у лошади имеет вид башмака, полностью закрывающего дистальный конец пальца (рис. 131).

Копытная кайма – limbus ungulae – у лошади в виде узкой (ширина 0,5 – 0,7 см) полоски безволосой кожи полукольцом охватывает спинку и боковые поверхности пальца вдоль верх- него венечного края копыта, переходя на боковые поверхности пальцевого мякиша. Снаружи кайма прикрыта потоком волос прилежащего участка кожи. Основа кожи каймы имеет длин- ные тонкие сосочки. Эпидермальный слой каймы у молодых животных представлен тонкими эпидермальными трубочками, прикрывающими снаружи роговую стенку копыта, образующи- ми ее наружный слой (stratum externum) или глазурь (stratum vitreum). Этот слой предохраня- ет роговую стенку от высыхания или, наоборот, от набухания при повышенной влажности. С ростом копыта наружный слой разрушается и от него сохраняется лишь небольшой участок рыхлого рога (perioplum).

Копытный венчик – corona ungulae – имеет вид упругого валика шириной 1 – 1,5 см, охва- тывающего палец с дорсальной и боковых поверхностей, переходящих на заворотные части

Б

А

рисунок 131 – строение копыта и пальцевого мякиша лошади:

А – палец грудной конечности; Б – основа кожи копыта сбоку; В – копытная капсула (часть стенки удалена); Г – подошвенная поверхность копытной капсулы; Д – основа кожи подошвы и пальцевого мякиша (стрелки). 1 – кайма, 1' – желоб каймы, 2 – основа кожи венчика, 2' – венечный желоб, 3 – роговая стенка, 3' – основа кожи стенки, 4 – зацепная, 5 – боковая и 6 – заворотная части роговой стенки, 6' – основа кожи заворотной части стенки, 7 – роговые листочки стенки копыта, 7' – листочки основы кожи стенки, 8 – роговая подошва, 8' – основа кожи подошвы, 9 – тело подошвы, 9' – ножки подошвы, 10 – роговая стрелка, 10' – основа кожи стрелки, 11 – ножки стрелки, 11' – основа кожи ножек стрелки, 12 – межножковая борозда, 13 – верхушка роговой стрелки, 14 – ость стрелки, 15 – околострелочная борозда; а – венечный край роговой стенки, б – подошвенный край роговой стенки, в – белая зона

копыта (рис. 131 Б). Трубчатый рог, продуцируемый производящим слоем венчика, составляет основу роговой стенки, имеющей в дорсальной части толщину до 1,5 см.

Копытная стенка – paries ungulae – подразделяется на части: зацепную, или дорсальную (pars dorsalis), боковые (pars collateralis lateralis et medialis) и заворотные (pars inflexa lateralis et medialis). На венечном крае с внутренней поверхности имеется слабо выраженный желоб кай- мы (sulcus limbalis) и хорошо обособленный желоб венчика (sulcus coronalis). Внутренняя по- верхность копытной стенки представлена листочковым слоем, состоящим из большого числа роговых листочков. Роговые листочки (lamellae epidermales), которых насчитывается до 600, имеют в зацепной части ширину 1 – 4 мм и толщину от 50 до 120 мкм. Наибольшую длину они имеют в зацепной части и наименьшую – в боковых и заворотных. Каждый листочек у лошади, в отличие от других видов копытных, на себе несет до 100 вторичных мелких листочков. Общая поверхность роговых листочков составляет более 1 м2, что обеспечивает их прочную связь с листочками основы кожи копыта.

Подкожная основа в области стенки копыта отсутствует, в силу чего основа кожи прочно срастается с надкостницей копытовидной кости.

Копытная подошва – solea ungulae – имеет роговой слой и основу кожи подошвы (рис. 131 В, Г).

Роговая подошва (solea cornea) образуется за счет крепкого трубчатого рога эпидермального слоя подошвы. Роговые трубочки копытной подошвы короткие и плотно соединены между собой промежуточным роговым веществом. В роговой подошве различают тело (corpus soleae) и две ножки (crus soleae lateralis et medialis). Обе ножки, вклиниваясь между роговой стенкой, ее заворотными частями и роговой стрелкой, образуют подошвенные углы (angulus soleae lateralis et medialis). Край ножки подошвы, прилежащий к роговой стенке, носит название пристеноч- ного (margo parietalis), а обращенный к центру – центрального (margo centralis). Последний от роговой отделен околострелочным желобом (рис. 131 Г). На границе со стенкой копыта ро- говая подошва образует четко выраженную белую зону (zona alba), лишенную кровеносных сосудов и нервных окончаний, что позволяет ее использовать в качестве направляющей при подковывании лошадей.

Основа кожи подошвы (сorium s. dermis soleae), как и в области стенки, не имеет подкож- ной основы и поэтому тесно срастается с надкостницей подошвенной поверхности копыто- видной кости.

Роговая стенка, роговая подошва и роговая стрелка, сливаясь в единое целое, образуют монолитное роговое образование – капсулу копыта (capsula ungulae), в которой все структур- ные элементы находятся в тесной морфологической и функциональной взаимосвязи и взаи- мозависимости, что и обеспечивает его сложный механизм при движении животного.

Кровоснабжение роговых образований наиболее богато представлено в основе кожи вен- чика, стенки и подошвы, что особенно выражено в сосудистом слое, прилежащем к надкост- нице.

Иннервация в различных участках когтя, копытец и копыта неодинаково. Наиболее богато иннервация представлена в основе кожи и подкожном слое венчика и пальцевого мякиша, в основе кожи подошвы и прилежащей к ней надкостнице дистальной фаланги, куда нервы про- никают со стороны основы кожи.