- •Информатика теоретические основы информатики

- •Курс: информатика

- •Оглавление

- •Дидактический план

- •Тематический обзор

- •1. Информатика как наука и как вид практической деятельности

- •1.1. Основные понятия информатики. Информационный ресурс

- •1.1.1. Объект и предмет информатики

- •1.1.2. Структура современной информатики

- •1.1.3. Информационные ресурсы

- •1.2. История развития информатики

- •1.3. Место информатики в ряду других фундаментальных наук

- •1.4. Информационные технологии

- •1.5. Социально-экономические аспекты информационных технологий

- •1.6. Правовые и этические аспекты информационных технологий

- •2. Информация

- •2.1. Понятие информации. Носители информации. Сигналы

- •2.2. Измерение информации. Энтропия. Количество информации

- •2.2.1. Структурная мера информации

- •2.2.2. Статистическая мера информации

- •2.2.3. Семантическая мера информации

- •2.3. Свойства информации

- •3. Теоретические аспекты обработки информации

- •3.1. Абстрактные автоматы и понятие алгоритма. Программное управление

- •3.1.1. Понятие алгоритма

- •3.1.2. Формализация алгоритма. Абстрактные автоматы

- •3.2. Обработка аналоговой и цифровой информации. Кодирование информации

- •3.3. Системы счисления. Методы перевода чисел из одной системы счисления в другую

- •3.3.1. Основные понятия

- •Некоторые системы счисления

- •3.3.2. Двоичная система счисления

- •3.3.3. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления

- •Соответствие чисел в различных системах счисления

- •3.4. Устройства обработки информации и их характеристики

- •3.4.1. Краткая история развития устройств обработки информации

- •3.4.2. Классическая архитектура эвм

- •3.4.3. Характеристика основных блоков эвм

- •3.4.4. Основной цикл работы эвм

- •3.4.5. Накопители информации

- •3.4.6. Внешние устройства эвм

- •4. Автоматизированные информационные системы (аис)

- •4.1. Классификация аис

- •4.2. Информационный процесс в автоматизированных системах. Фазы информационного цикла и их модели

- •4.2.1. Этапы информационного процесса в аис

- •4.2.2. Сбор и преобразование информации

- •4.2.3. Передача информации

- •4.2.4. Обработка информации

- •Задания для самостоятельной работы

- •1. В следующей таблице в правом столбце запишите, что означают аббревиатуры, приведенные в левом столбце:

- •2. Сгруппируйте нижеперечисленные аис следующим образом:

- •3. Преобразуйте аналоговый сигнал X(t) в двоичный вид:

- •4. Вставьте в текст пропущенные термины:

- •5. Заполните таблицы сложения и умножения в шестеричной системе счисления:

- •6. Вычеркните неверные предложения:

- •9. О чем идет речь?

- •10. Вставьте в текст пропущенные термины:

- •11. О чем идет речь?

- •12. Вставьте пропущенные названия элементов в схеме:

- •13. Вставьте пропущенные названия элементов в схеме:

4.2. Информационный процесс в автоматизированных системах. Фазы информационного цикла и их модели

4.2.1. Этапы информационного процесса в аис

Информационная технология решения задач включает важнейшие процедуры, которые могут быть сгруппированы по функционально-временным стадиям.

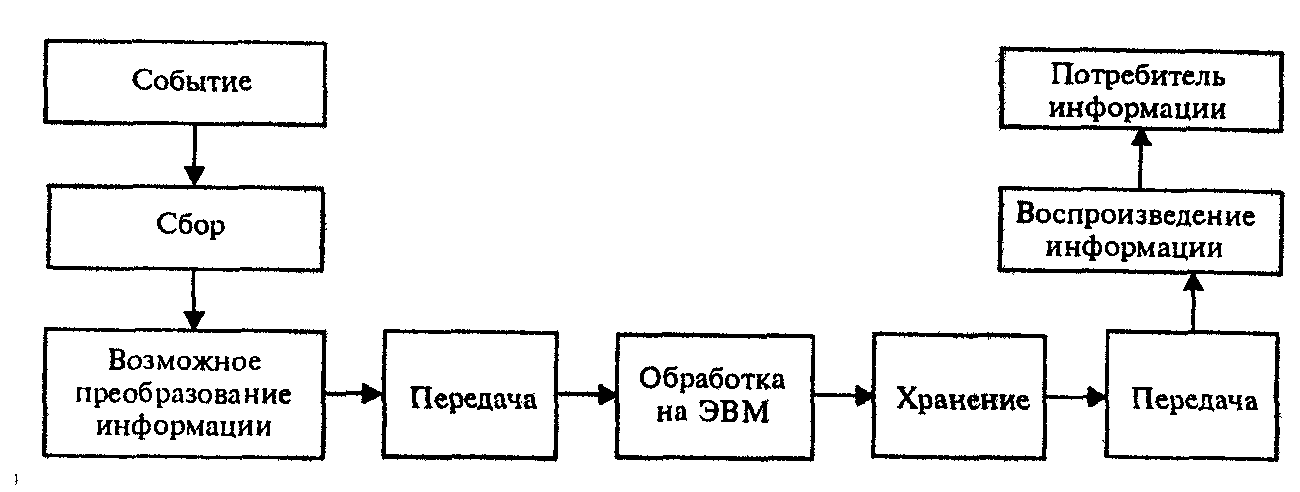

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно можно представить в виде схемы (рис. 4.5), состоящей из блоков:

· сбор информации из внешних или внутренних источников и преобразование;

· передача информации;

· обработка входной информации на ЭВМ и представление ее в удобном виде;

· хранение информации;

· вывод информации для представления потребителям или передачи в другую систему.

Как правило, информация подвергается всем процедурам преобразования, но в ряде случаев некоторые процедуры могут отсутствовать. Последовательность их выполнения также бывает различной, но при этом некоторые процедуры могут повторяться. Состав процедур преобразования и особенности их выполнения во многом зависят от объекта, для которого осуществляется автоматизированная обработка информации.

Рис. 4.5. Основные этапы технологического процесса в информационных системах

Технология обработки информации с применением комплекса технических средств вызывает необходимость манипулировать с отдельными информационными элементами, обеспечивать их изучение и формализованное описание, идентификацию для удобства обработки, хранения и передачи. Информация, представленная в формализованном виде, получила название “данные”.

Информация, являясь сложным по структуре образованием, размещается на физических носителях (бумажных или магнитных документах, в виде сигналов, передаваемых по каналам связи) и может находиться в статичном или динамичном состояниях. Статичное состояние информации связано с ее более или менее длительным организованным хранением, накоплением в информационных фондах и базах данных (БД). Под базой данных понимается вся необходимая для решения задач конкретной области совокупность данных, организованная по определенным правилам, позволяющим обеспечить независимость данных от прикладных программ, удобство хранения, поиска, манипулирования данными, которые записаны на машинных носителях. При этом каждый элемент строго идентифицируется для автоматизации процесса поиска, пополнения, обновления данных. Динамичное состояние – постоянное движение в виде потоков – присуще информации, реализующей в человеко-машинных, автоматизированных системах функцию обмена сведениями с помощью знаковых символов. Приведенные особенности информации тщательно изучаются при создании систем автоматизированной обработки в процессе ее синтаксического, семантического и прагматического анализов.

Синтаксический анализ устанавливает важнейшие параметры информационных потоков, включая необходимые количественные характеристики, для выбора комплекса технических средств сбора, регистрации, передачи, обработки, накопления и хранения информации.

Семантический анализ позволяет изучить информацию с точки зрения смыслового содержания ее отдельных элементов, находить способы языкового соответствия (язык человека, язык ЭВМ) при однозначном распознавании вводимых в систему сообщений.

Прагматический анализ проводится с целью определения полезности информации, выявления практической значимости сообщений. Учитывая, что полезность информации является функцией времени и что одна и та же информация в разное время может быть полезной либо бесполезной в зависимости от того, сколько новых сообщений об управляемом объекте она несет пользователю, принятые критерии оценки увязываются с достоверностью и своевременностью поступающих сообщений.

Совокупность сведений, отражающих какую-либо сущность, называют информационной совокупностью. Данные о поставщике, например, включают его имя и адрес, номенклатуру поставляемой продукции, условия поставки, фактические сведения о произведенных поставках и т.д.

Информационная совокупность, неделимая далее на более мелкие смысловые единицы, получила название реквизита по аналогии с реквизитом документа как наиболее часто используемым в работе носителем информации. Синонимами термина “реквизит” являются слово, элемент данных, атрибут, которыми пользуются при описании информационных систем и для определения объемов информации в качестве единиц измерения.

Различают два вида реквизитов: реквизиты-признаки и реквизиты-основания. Первые характеризуют качественные свойства отражаемых сущностей. Вторые представляют собой количественные величины, характеризующие данную сущность.

Сочетание одного реквизита-основания с одним или несколькими соответствующими ему реквизитами-признаками образует показатель. Показатель – качественно определенная величина, дающая количественную характеристику отображаемому объекту (явлению, предмету, процессу). Показатель является информационной совокупностью наименьшего состава, достаточной для образования самостоятельного сообщения или формирования документа. Например, информационная совокупность “500 т стали” состоит из реквизита-основания “500” и реквизитов-признаков – “т” и “сталь”, что вполне отражает смысл сообщения и потому является показателем. В любом документе каждый реквизит помимо его значения имеет определенное наименование.

Умение определить количество и состав реквизитов в документе позволяет оценить его уровень информативности, рассчитать при необходимости объемы информации. Зная максимальную разрядность каждого реквизита, легко определить объем информации в документе; зная число таких документов, можно рассчитать общий объем информации.

Информацию, поступающую в информационную систему, называют входящей. Информационная система, обрабатывая входящие данные, порождает новую – результатную информацию (сводную). Передаваемая за пределы данной информационной системы информация называется исходящей. Если сведения поступают в информационную систему от объектов управления, то такая информация будет входящей внутренней, если из внешнего мира (например, для предприятий из министерства, от других организаций), информация называется входящей внешней.

По отношению к процессам обработки и хранения различают следующие виды информации: исходную, хранимую без обработки, результатную, промежуточную.

Важное значение имеет подразделение информации в зависимости от степени стабильности на постоянную (условно-постоянную) и переменную. Первая остается без изменений или же подвергается незначительным корректировкам в течение более или менее длительного периода времени. Это различные справочные сведения, нормативы и т.п. Переменная информация, как правило, участвует в одном технологическом цикле машинной обработки.

Для оценки уровня стабильности информации используют коэффициент стабильности Кст, рассчитываемый по формуле:

![]()

где ИСобщ – общее число информационных совокупностей; ИСизм – число информационных совокупностей, изменивших свои значения за рассматриваемый период (год).

Обычно, если значение коэффициента стабильности не ниже 0,85 (Кст і 0,85), информационную совокупность принято считать условно-постоянной.

Большую часть условно-постоянной информации при использовании вычислительной техники рекомендуется хранить на машинных носителях. При этом отпадает необходимость включать эти реквизиты в состав показателей первичного документа, за счет чего можно значительно упростить их формы, сократить трудоемкость заполнения. Использование массивов условно-постоянной информации в технологии автоматизированной обработки данных обеспечивает повышение достоверности результатной информации, позволяет дополнять ее необходимыми справочными сведениями и тем самым более углубленно и разносторонне охарактеризовать объект, процесс, явление.