- •Техническое обслуживание судового ад.

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения теоретических расчетов

- •Содержание отчета по лр №1

- •2. Лабораторная работа №2

- •Теоретический раздел

- •Обслуживание сг в работе на основе знаний рабочих характеристик

- •Р исунок 2.4 – Характеристика холостого хода сг

- •Требования Морского Регистра по качеству напряжения судовых сг.

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения экспериментальных исследований

- •Порядок выполнения теоретических расчетов

- •Содержание отчета по лр №2

- •Контрольные вопросы к защите лр и модуля №2

- •3. Лабораторная работа №3

- •Теоретический раздел

- •Использование по прямому назначению автосинхронизатора усг-35

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения экспериментальных исследований

- •Порядок выполнения теоретических расчетов

- •Содержание отчета по лр №3

- •Контрольные вопросы к защите лр №3 и модуля №2

- •4. Лабораторная работа №4

- •Теоретический раздел Основной эксплуатационный режим работы судовой электростанции.

- •Требования Морского Регистра к выбору количества, мощности и типа генераторов

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения экспериментальных исследований

- •Порядок выполнения теоретических расчетов

- •Содержание отчета по лр №4

2. Лабораторная работа №2

Тема работы: Исследование характеристик и правил эксплуатации судового синхронного генератора (СГ)

Цели работы: Закрепить знания принципа работы и устройства, изучить рабочие характеристики по результатам экспериментальных исследований, а также основные вопросы эксплуатации судовых СГ (4 часа).

Теоретический раздел

Устройство и принцип действия СГ

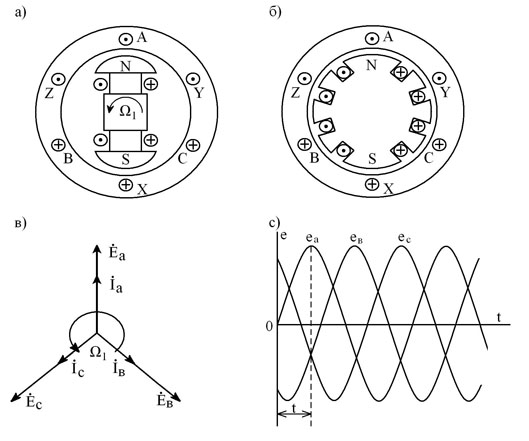

Синхронный генератор служит для преобразования механической энергии первичного двигателя в электрическую энергию переменного трехфазного тока. Устройство и принцип действия СГ показаны в упрощенном виде на рисунке 2.1.

Он состоит из неподвижного статора, в пазах сердечника которого уложена трехфазная обмотка переменного тока, и вращающегося ротора, на котором расположена обмотка возбуждения постоянного тока, получающая питание либо через щеточное устройство и контактные кольца, либо от возбудителя. Статор генератора по устройству не отличается от статора асинхронного двигателя. Ротор СГ может быть явнополюсным или неявнополюсным. Явнополюсный ротор применяется в тихоходных СГ (1500 об/мин), и состоит из крестовины на которой закреплены сердечники полюсов с надетыми на них катушками обмотки возбуждения (рисунок 2.1, а). Неявнополюсной ротор применяется в быстроходных СГ (3000 об/мин и выше) и представляет собой цилиндрическую поковку из высококачественной электротехнической стали, в которой фрезеруют продольные пазы (рисунок 2.1, б). В пазах укладывают распределенную обмотку возбуждения.

Постоянный

ток, проходящий по обмотке возбуждения

генератора, создает постоянное по

величине магнитное поле, неподвижное

относительно ротора. При вращении ротора

с угловой скоростью

![]() это магнитное поле с такой же скоростью

пересекает проводники обмотки статора,

размещенные в пазах сердечника статора,

и наводит в них электродвижущую силу

(ЭДС). Мгновенное значение ЭДС витка, в

соответствии с законом электромагнитной

индукции равно

это магнитное поле с такой же скоростью

пересекает проводники обмотки статора,

размещенные в пазах сердечника статора,

и наводит в них электродвижущую силу

(ЭДС). Мгновенное значение ЭДС витка, в

соответствии с законом электромагнитной

индукции равно

![]() ,

,

где B – индукция в месте расположения проводника, Т;

![]() – активная длина проводника, м;

– активная длина проводника, м;

![]() – окружная скорость магнитного поля,

м/с.

– окружная скорость магнитного поля,

м/с.

Для

получения трехфазных ЭДС и трехфазного

переменного тока в пазах статора

необходимо разместить под каждой парой

полюсов ротора как минимум три витка,

сдвинутых в пространстве относительно

друг друга на 1/3 двойного полюсного шага

2![]() ,

т.е.. на 120 эл. градуса. На рисунке 2.2 эти

витки играют роль фаз обмотки статора

и обозначены АХ, ВУ, СZ.

,

т.е.. на 120 эл. градуса. На рисунке 2.2 эти

витки играют роль фаз обмотки статора

и обозначены АХ, ВУ, СZ.

Выбором

профиля полюсных наконечников в

явнополюсных СГ или соответствующим

распределением витков обмотки возбуждения

в неявнополюсных генераторах обеспечивают

синусоидальное распределение магнитной

индукции в воздушном зазоре. В этом

случае при равномерном вращении ротора

ЭДС витков статора будет синусоидальной

во времени (см. рисунок 2.1). Поскольку

фазы обмотки статора сдвинуты в

пространстве на 2

/3,

а время прохождения полюсами расстояния,

равного 2

,

соответствует одному периоду изменения

ЭДС, то и во времени ЭДС этих фаз будут

сдвинуты по фазе на 1/3 периода. Если

теперь к зажимам обмотки статора

подключить трехфазный потребитель, то

в замкнутых контурах потекут переменные

токи, также сдвинутые по фазе на 1/3

периода. Частота тока и ЭДС в витках

обмотки статора зависит от частоты

вращения магнитного поля

![]() и числа пар полюсов р

обмотки возбуждения

и числа пар полюсов р

обмотки возбуждения

![]()

Рисунок 2.1 – Устройство и принцип действия синхронного генератора

В свою очередь, при наличии нагрузки генератора токи фаз обмотки статора создают свое магнитное поле Фа, вращающееся по статору в направлении вращения ротора с частотой вращения

![]()

то есть синхронно как с полем обмотки возбуждения, так и с самим ротором. Поэтому электрические машины такого типа называют синхронными.

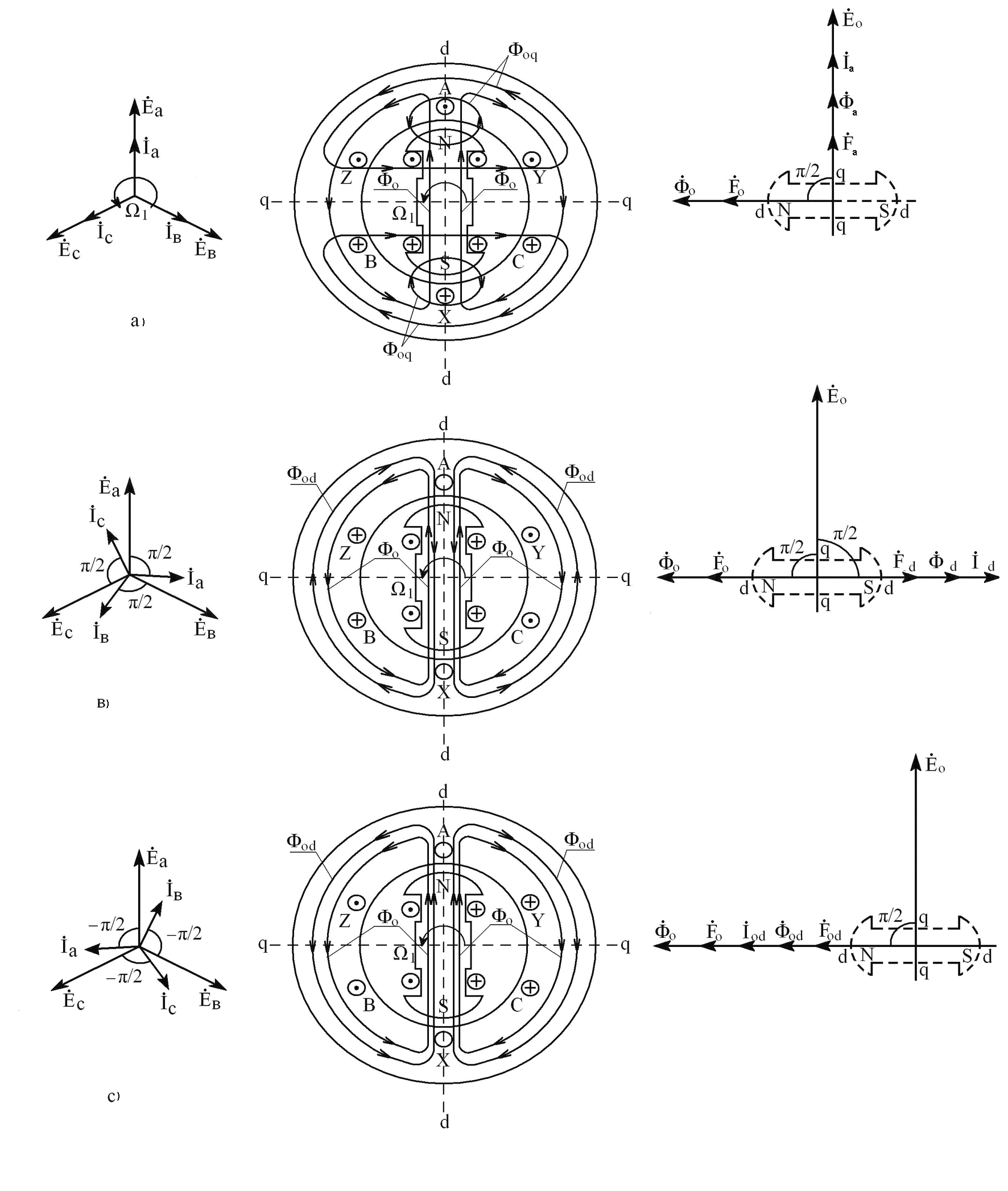

Физические процессы в СГ при нагрузке

Поскольку поле обмотки статора замыкается по тем же путям, что и поле ротора, и неподвижно относительно него, при нагрузке изменяется результирующий магнитный поток и результирующая ЭДС обмотки статора. Воздействие магнитодвижущей силы (МДС) обмотки статора (якоря) на МДС обмотки возбуждения называется реакцией якоря. Направление действия МДС якоря и эффект ее действия зависят от характера и величины нагрузки.

При

чисто активной

нагрузке

СГ ток и ЭДС совпадают по фазе, поэтому

в проводниках, расположенных в данный

момент точно под полюсами ротора (на

продольной оси) не только наводится

максимальная ЭДС, но и проходит

максимальный ток того же направления.

В других проводниках ЭДС и токи не

являются максимальными, но совпадают

по направлению и соответствуют полярности

полюсов, под которыми они находятся.

Поэтому магнитный поток, созданный

обмоткой статора, в соответствии с

правилом буравчика, замыкается поперек

магнитного потока обмотки возбуждения

по оси, которую называют поперечной

осью q

– q.

На рисунке 2.2, а изображена упрощенная

пространственно-временная векторная

диаграмма синхронного генератора, на

которой продольная ось d

– d

совмещена с вектором магнитного потока

возбуждения

![]() .

В этом случае векторы ЭДС

.

В этом случае векторы ЭДС

![]() и тока

и тока

![]() ,

совпадающие друг с другом по фазе,

отстают от вектора потока

на угол

,

совпадающие друг с другом по фазе,

отстают от вектора потока

на угол

![]() ,

а вектор магнитного потока

,

а вектор магнитного потока

![]() совпадает по фазе с током

совпадает по фазе с током

![]() и, следовательно, направлен по поперечной

оси q

– q.

Именно поэтому реакцию якоря, при чисто

активной нагрузке СГ называют поперечной.

Ее действие состоит в том, что результирующее

магнитное поле СГ при нагрузке не

изменяется по величине, но искажается

за счет уменьшения индукции под набегающим

краем полюса и увеличения под сбегающим.

Некоторое размагничивающее действие

поперечная реакция якоря, как и в машинах

постоянного тока, оказывает за счет

насыщения сбегающего края полюса. Ток

статора

,

создающий поперечную реакцию якоря,

называют поперечным током

=

и, следовательно, направлен по поперечной

оси q

– q.

Именно поэтому реакцию якоря, при чисто

активной нагрузке СГ называют поперечной.

Ее действие состоит в том, что результирующее

магнитное поле СГ при нагрузке не

изменяется по величине, но искажается

за счет уменьшения индукции под набегающим

краем полюса и увеличения под сбегающим.

Некоторое размагничивающее действие

поперечная реакция якоря, как и в машинах

постоянного тока, оказывает за счет

насыщения сбегающего края полюса. Ток

статора

,

создающий поперечную реакцию якоря,

называют поперечным током

=![]() .

.

При

чисто индуктивной нагрузке СГ ток

статора

отстает от ЭДС

![]() на ¼ периода, то есть на угол

(рисунок 2.2, в). В этом случае в проводниках,

расположенных точно под серединой

полюса, также индуктируется максимальная

ЭДС, но ток равен нулю. Максимальный

ток, соответствующий данной ЭДС, должен

проходить в тех проводниках, которые

находились под рассматриваемым полюсом

¼ периода назад, то есть расположенных

в данный момент на поперечной оси. Однако

в данный момент на поперечной оси

расположены проводники других фаз, и

направление токов в них должно

соответствовать векторной диаграмме

СГ, изображенной на рисунке 2.2, а. Из

рисунка 2.2, в видно, что направление

токов в проводниках фаз В и С соответствует

полярности того полюса, под которым они

только что находились. По сравнению со

случаем чисто активной нагрузки (рисунок

2.2, а) направление тока в фазе В осталось

прежним, а в фазе С – изменилось на

противоположное.

на ¼ периода, то есть на угол

(рисунок 2.2, в). В этом случае в проводниках,

расположенных точно под серединой

полюса, также индуктируется максимальная

ЭДС, но ток равен нулю. Максимальный

ток, соответствующий данной ЭДС, должен

проходить в тех проводниках, которые

находились под рассматриваемым полюсом

¼ периода назад, то есть расположенных

в данный момент на поперечной оси. Однако

в данный момент на поперечной оси

расположены проводники других фаз, и

направление токов в них должно

соответствовать векторной диаграмме

СГ, изображенной на рисунке 2.2, а. Из

рисунка 2.2, в видно, что направление

токов в проводниках фаз В и С соответствует

полярности того полюса, под которым они

только что находились. По сравнению со

случаем чисто активной нагрузки (рисунок

2.2, а) направление тока в фазе В осталось

прежним, а в фазе С – изменилось на

противоположное.

а – при чисто активной нагрузке;

в – при чисто индуктивной нагрузке;

с – при чисто емкостной нагрузке.

Рисунок 2.2 – Реакция якоря СГ при различном характере нагрузки

В

соответствии с этим магнитный поток

![]() ,

созданный токами статора, замыкается

по продольной оси,

то есть по тому же пути, что и поток

возбуждения, но навстречу ему (рисунок

2.2. в). Таким образом, при чисто индуктивной

нагрузке СГ реакция якоря является

продольной и размагничивающей. Ток,

создающий продольную реакцию якоря,

называется продольным током

=

,

созданный токами статора, замыкается

по продольной оси,

то есть по тому же пути, что и поток

возбуждения, но навстречу ему (рисунок

2.2. в). Таким образом, при чисто индуктивной

нагрузке СГ реакция якоря является

продольной и размагничивающей. Ток,

создающий продольную реакцию якоря,

называется продольным током

=![]() .

.

При чисто емкостной нагрузке СГ ток якоря опережает ЭДС на угол . Следовательно, токи фаз и поток , по сравнению с предыдущим случаем, изменяет свое направление на противоположное. Таким образом, при чисто емкостной нагрузке реакция якоря является продольной и подмагничивающей (рисунок 2.2, с).

В общем случае при смешанной нагрузке, (для реальных судовых систем это активно-индуктивная нагрузка), реакция якоря является частично поперечной, частично продольной. При анализе и расчете реакции якоря для явнополюсных генераторов токи, МДС и магнитный поток якоря разлагают на составляющие по продольной и поперечной осям и рассматривают их отдельно, что позволяет значительно упростить количественный учет реакции якоря. Такой прием лежит в основе так называемой теории двух реакций.

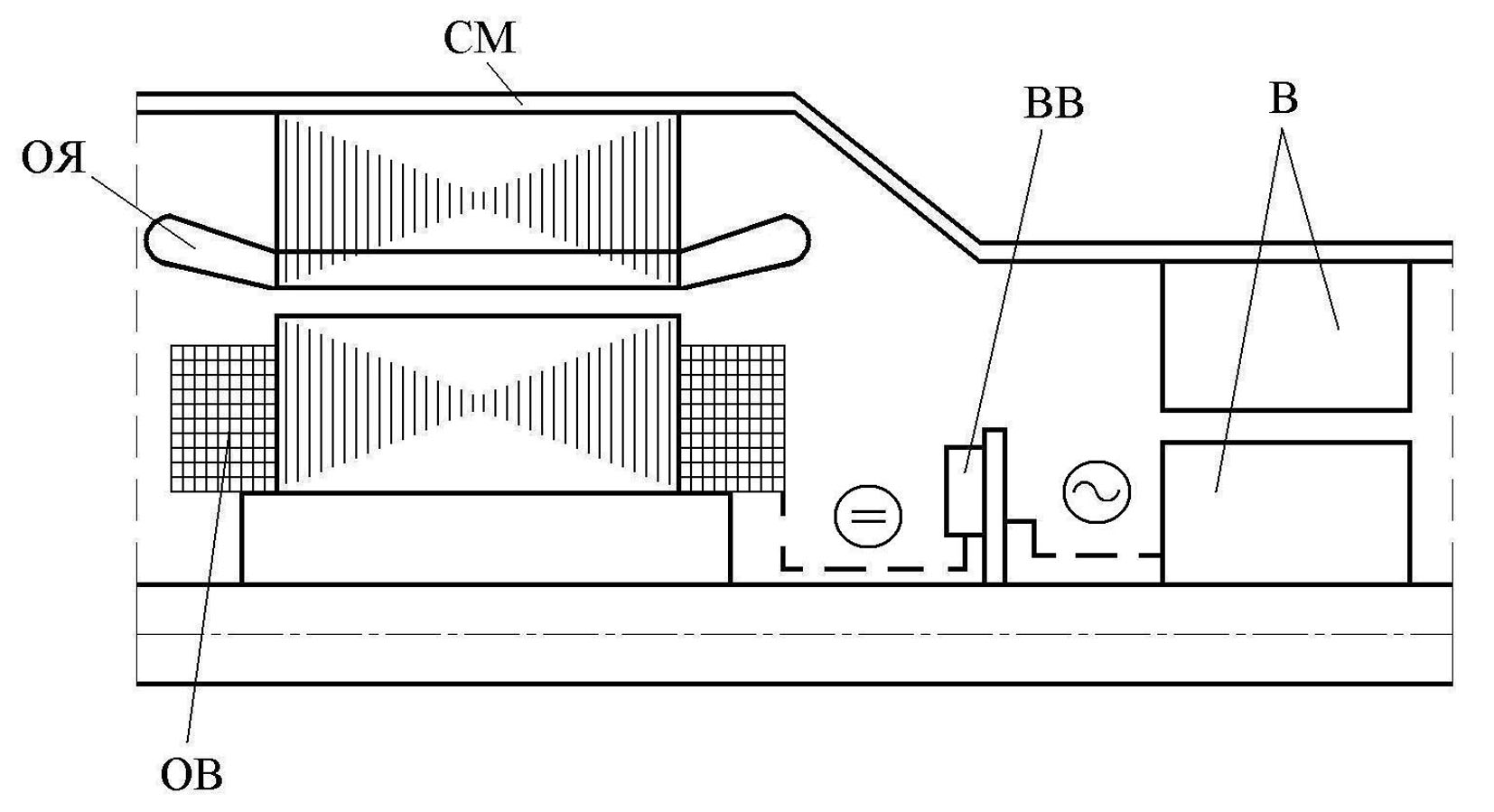

К омпоновка

судовых СГ. В настоящее время наибольшее

распространение в судовых

электроэнергетических системах получили

бесщеточные СГ (БСГ) с вращающимися

выпрямителями (ВВ) в роторе. Схема

судового БСГ представлена на рисунке

2.3.

омпоновка

судовых СГ. В настоящее время наибольшее

распространение в судовых

электроэнергетических системах получили

бесщеточные СГ (БСГ) с вращающимися

выпрямителями (ВВ) в роторе. Схема

судового БСГ представлена на рисунке

2.3.

В – возбудитель; ОЯ – обмотка статора СГ; ОВ – обмотка возбуждения СГ

Рисунок 2.3 – Компоновка основных элементов БСГ с ВВ

Регулирование напряжения БСГ осуществляется в большинстве случаев системами АФК, включенными на обмотку возбуждения возбудителя.

Вопросы эксплуатации судовых СГ

Техническая эксплуатация судовых СГ включает в себя две составляющие:

– использование по прямому назначению в соответствии с технической инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя;

– техническое обслуживание СГ в соответствии с руководящими документами по технической эксплуатации судового ЭО.

Использование по прямому назначению в соответствии с технической инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя включает приготовление к работе, прием, снятие нагрузки и останов СГ, обслуживание в работе на основе знаний правил эксплуатации СГ, знание наиболее характерных и специальных режимов работы СГ.

В качестве примера специального режима ниже рассмотрена перегрузка СГ, а также требования по качеству напряжения судовых СГ.

Приготовление к действию, прием и снятие нагрузки СГ

При приготовлении судового СГ к действию должен быть выполнен осмотр №1 совместно с обслуживающими устройствами управления, защиты и контроля. Последовательность действий при приготовлении СГ к работе должна содержать:

– проверку исходного положения органов управления, защиты и контроля на щите управления, подготовку и введение в действие систем охлаждения и смазки, подачу напряжения на цепи управления, защиты, контроля и начального возбуждения;

– вывод на номинальные обороты;

– начальное возбуждение СГ и выход СГ на номинальное напряжение;

– контроль параметров холостого хода и температурного режима элементов СГ;

– проверку всех видов защиты ПД и СГ;

– прием нагрузки на СГ (осуществляется в зависимости от режима работы: для автономного режима - включением автомата СГ; для режима параллельной работы – выполнением условий включения на параллельную работу);

– снятие нагрузки осуществляется отключением генераторного автомата при возможном снижении тока нагрузки до нуля;

Ввод в действие судового СГ запрещается:

– при неисправности хотя бы одного из видов защит ПД и СГ;

– при сопротивлении изоляции обмоток СГ ниже допустимых норм;

– при неисправности контрольно-измерительных приборов;

– при вибрации выше допустимых норм.