- •Автор-составитель: Пузин ю.И. Проф., д-р хим. Наук

- •Кудашева ф.Х., проф., д-р хим. Наук

- •Оглавление

- •1. Газ, нефть и нефтепродукты

- •Пример решения задач

- •1.1.4. Температуры вспышки и застывания

- •1.2. Классификация нефтей

- •1.3. Практикум

- •Ареометр

- •Затем вычисляют динамическую вязкость исследуемого нефтепродукта (η, мПас) по формуле

- •Лабораторная работа № 2. Первичная перегонка нефти

- •Свойства продуктов фракционирования

- •Нефть как многокомпонентная система

- •2.1. Основные примеси, содержащиеся в нефтях и газах

- •2.2. Нефтяные эмульсии и способы их разрушения

- •2.3. Вода в нефти и нефтепродуктах

- •2.4. Сернистые соединения в нефти и нефтепродуктах

- •2.5. Присутствие минеральных кислот, щелочей и солей в нефтепродуктах

- •2.6. Механические примеси в нефти

- •2.7. Степень ненасыщенности нефтей и нефтепродуктов

- •2.8. Практикум

- •3. Компоненты нефтей, газов, нефтепродуктов. Состав, строение, свойства

- •3.1. Ациклические углеводороды

- •3.1.5. Практикум

- •3.2.1. Алициклические углеводороды (нафтены)

- •Контрольные вопросы

- •3.2.2. Ароматические углеводороды (арены)

- •3.2.3. Практикум

- •Контрольные вопросы

- •3.3.1. Спирты

- •Методы получения спиртов

- •3.3.2. Фенолы

- •3.3.3. Карбоновые кислоты

- •3.3.4. Практикум

- •Опыт 2.Свойства фенола

- •Контрольные вопросы

- •3.4.1. Азотсодержащие соединения

- •3.4.2. Соединения, содержащие серу

- •3.4.3. Практикум

Затем вычисляют динамическую вязкость исследуемого нефтепродукта (η, мПас) по формуле

η = νρ , (22)

где ν – кинематическая вязкость (мм2/с); ρ – плотность при той же температуре определения.

Пример. Определить кинематическую вязкость дизельного масла при температуре 100°С. Диаметр капилляра вискозиметра 0,8 мм. К =0,03312 сСт/с. Время истечения масла при 100° — 5 мин 22 с, 5 мин 18 с и 5 мин 20 с.

Среднее время истечения равно 320 с. Тогда

![]() сСт.

сСт.

Т

Рис.

7. Прибор для определения температуры

застывания

О

Рис.7. Прибор для

определения температуры застывания

Определение повторяют. Расхождения между параллельными результатами не должны превышать 2°С. За температуру застывания нефтепродукта принимается среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Контрольные вопросы

1. Что такое плотность вещества?

2. Что такое «водное число» пикнометра?

3. Как изменяется плотность с увеличением молекулярной массы углеводородов?

4. Что такое показатель преломления?

5. Какие факторы влияют на значение показателя преломления?

6. Как изменяется показатель преломления вещества с повышением температуры?

7. Что показывает кинематическая вязкость нефти?

8. Для каких нефтепродуктов особенно важен показатель вязкости?

9. Какой фактор прежде всего определяет температуру застывания нефти?

Лабораторная работа № 2. Первичная перегонка нефти

Нефть представляет собой сложную смесь органических веществ, главным образом углеводородов.

Перегонка нефти – процесс разделения ее на фракции по температурам кипения - лежит в основе переработки нефти в моторное топливо, смазочные масла и другие ценные химические продукты. С перегонки нефти начинают также изучение ее химического состава.

Основные фракции и продукты, которые получают при прямой перегонке нефти:

1. Бензиновая фракция (от начала кипения до 180°С) - смесь легких метановых (C5-C9), ароматических и нафтеновых углеводородов.

2. Керосиновая фракция (180-270°С) - содержит углеводороды C10-C15, используется в качестве компонента моторного топлива для реактивных и дизельных двигателей, для бытовых нужд (осветительный керосин).

3. Газойлевая фракция (270-350°С) содержит углеводороды C16-C20, может быть использована в качестве компонента дизельного топлива, а также в качестве сырья для крекинга.

4. Мазут - нефтяной остаток, кипящий выше 350°С. Разгонка мазута на фракции осуществляется в вакууме для предотвращения его термического разложения. При этом получают технические масла: соляровое, трансформаторное, веретенное, машинное и др.

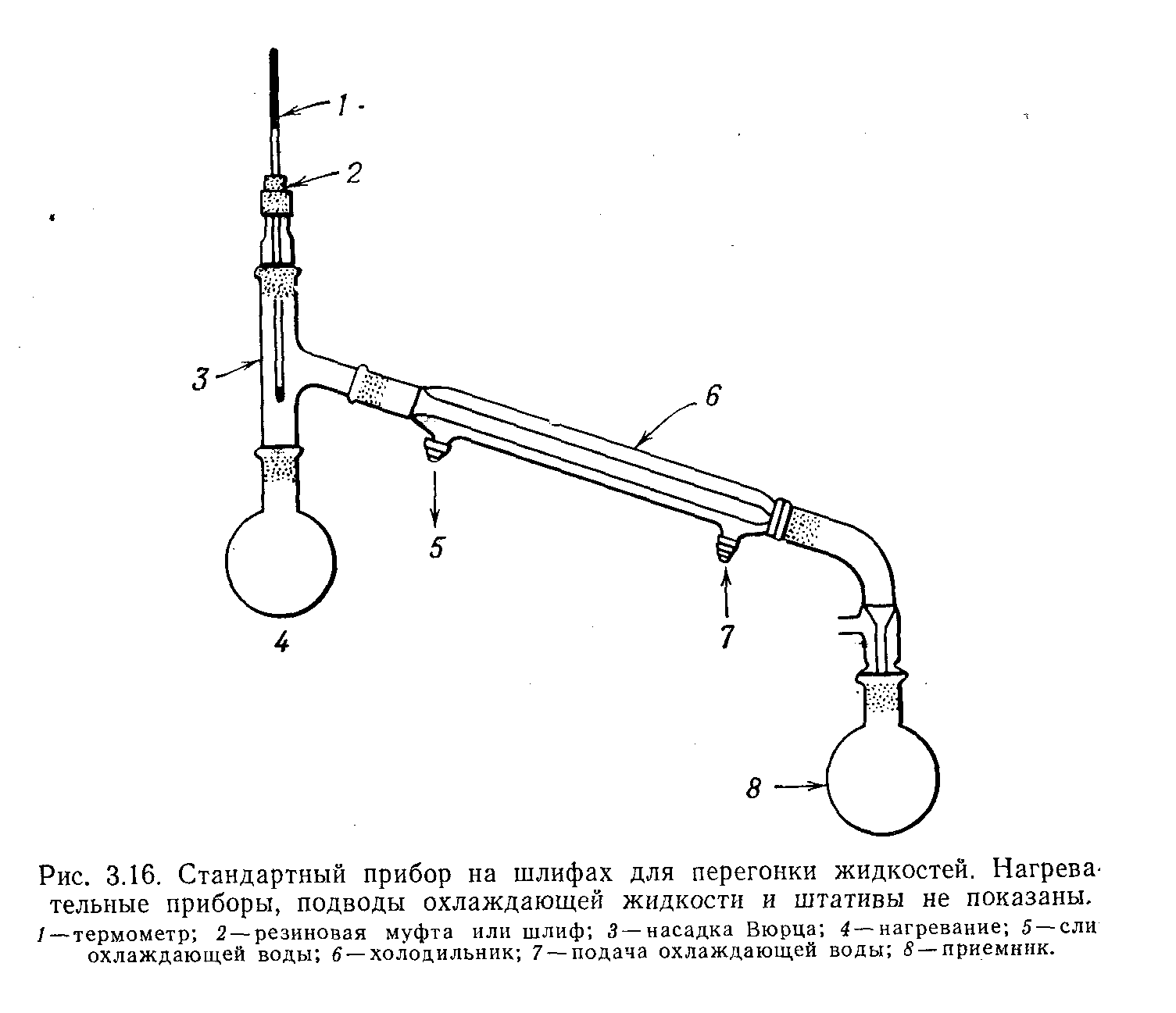

Порядок работы. В колбу Вюрца (рис. 8) объемом 100 мл наливают 50 мл сырой нефти. Колбу закрывают пробкой с термометром и через отводную трубку соединяют с холодильником, к концу которого присоединяют аллонж. Массу взятой нефти вычисляют по формуле: m = Vρ, где V - объем нефти , мл; ρ - плотность нефти, г/мл.

Рис. 8. Стандартный

прибор на шлифах для перегонки жидкостей.

(Нагревательные приборы, подводы

охлаждающей жидкости и штативы не

показаны):

1-

термометр; 2- шлиф или резиновая муфта;

3- насадка Вюрца; 4- колба Вюрца; 5- слив

охлаждающей воды; 6- холодильник; 7-

подача охлаждающей воды; 8- приемник

В качестве приемника используют три небольшие конические колбы, которые предварительно взвешивают.

Колбу Вюрца осторожно нагревают на песчаной или жидкостной бане (при необходимости использовать асбестовую сетку). Отмечают начало кипения (н.к.) первой фракции и отбирают продукт, выкипающий до 180°С. При достижении температуры отгоняющихся паров 135°С прекращают подачу воды в холодильник. При температуре отгоняющихся паров 180°С колбу-приемник меняют. Во второй приемник отбирают керосиновую фракцию с интервалом температуры кипения 180-270°С. Газойлевую фракцию (270-350°С) отбирают в третий приемник.

Приемники с отобранными дистиллятами взвешивают и по разности определяют массу каждой фракции. Затем при помощи мензурок определяют объем каждой фракции и вычисляют их плотность (вычисленная плотность). Убедитесь, что плотность фракций растет с увеличением температуры их кипения.

После этого аналогичные фракции от всех опытов сливают в одну мензурку, плотность всех фракций определяют с помощью ареометров (экспериментальная плотность). Полученные данные сравнивают с вычисленными. Результаты перегонки заносят в таблицу и составляют материальный баланс перегонки.

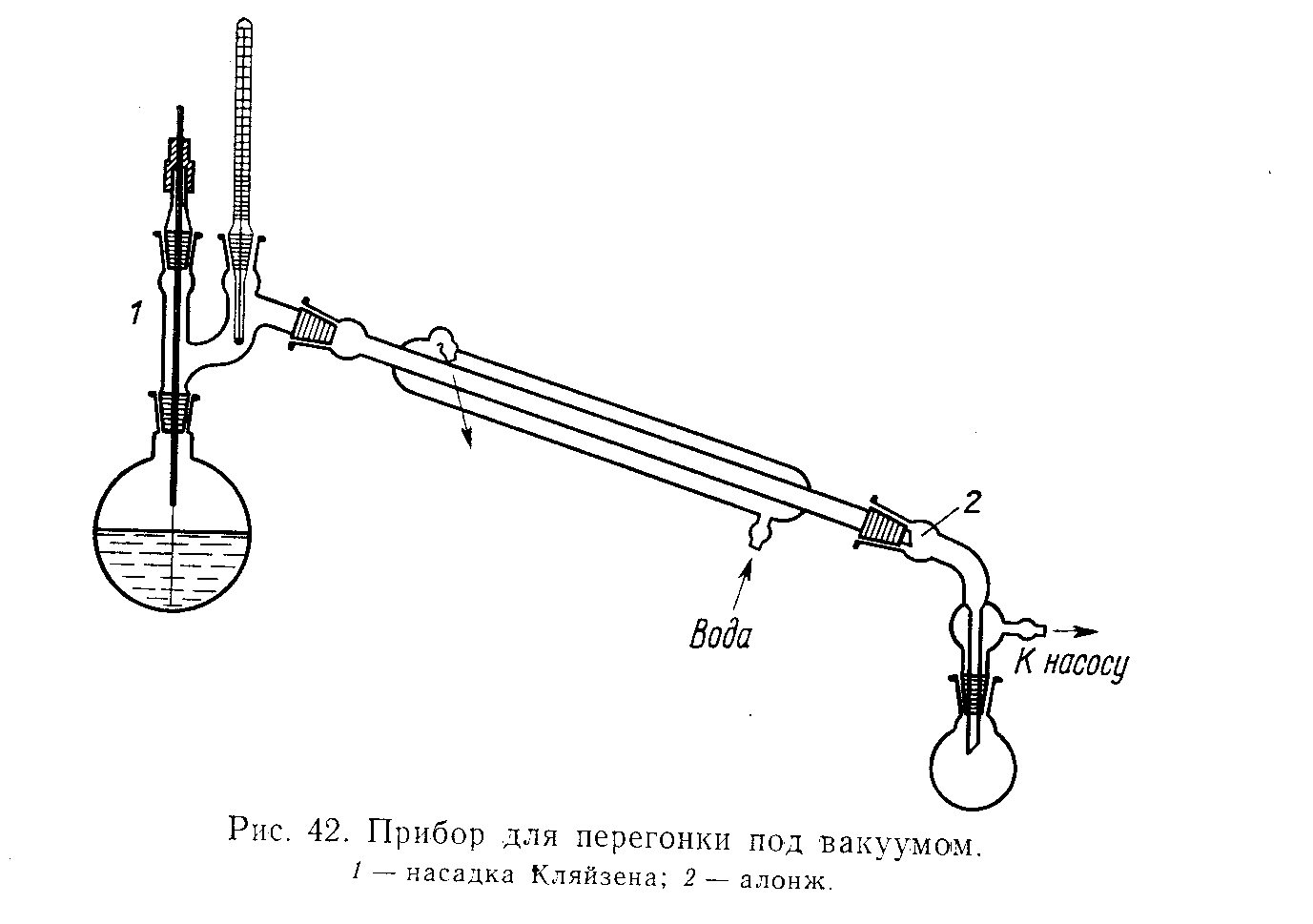

При необходимости проведения вакуумной разгонки используют прибор, представленный на рис. 9.

Рис.

9. Прибор для перегонки под вакуумом: 1

– насадка Кляйзена; 2 – алонж.

Обработка результатов

Определение температур кипения фракций. В ходе разгонки определяется температура начала кипения и окончания отбора фракции. Рассчитывается средняя температура кипения как среднее арифметическое. Результаты оформляются в виде таблицы:

Р

Рис.

9. Прибор для перегонки под вакуумом:

1- насадка

Кляйзена; 2- алонж

|

Фракция |

Температура, С |

Количество фракции | ||

|

начала отбора |

окончания отбора |

г |

мл | |

|

Исходный объем |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

Остаток |

|

|

|

|

|

Потери |

|

|

|

|

|

Всего |

|

|

|

|

По значениям средней температуры рассчитывается средний молекулярный вес фракции по формуле

![]() .

.

Определение плотности фракций пикнометрическим методом.

Взвешивается пустая колба; затем в неё вносится с помощью пипетки или цилиндра измеренный объём фракции, закрывается пробкой и взвешивается. По разности находится вес жидкости. Плотность рассчитывается по формуле

![]() .

.

Приведение значения плотности к температуре 20С, если температура измерения существенно (на 5-8С и более) отличается от 20С, по формуле

![]() .

.

Оценка состава фракции по плотности и молекулярной массе.

Для разных классов соединений известны следующие формулы:

Алканы:

![]() ;

;

Алкилциклопентаны:

![]() ;

;

Алкилциклогексаны:

![]() ;

;

Алкилбензолы:

![]() .

.

Используя полученные в п.2 значения средней молекулярной массы, рассчитывают плотность фракций и сравнивают с рассчитанной по приведенным для разных классов углеводородов формулам. Делают предварительный вывод о составе фракций (о преобладании углеводородов определенного строения).

Определение показателя преломления фракции.

Определение

проводится на рефрактометре, записывается

значение

![]() и температура измерения. Если температура

измерения сильно отличается от 20С,

вводим поправку по формуле:

и температура измерения. Если температура

измерения сильно отличается от 20С,

вводим поправку по формуле:

![]() .

.

Оценка состава фракции по показателю преломления и молекулярной массе. Для разных классов соединений известны следующие формулы:

Алканы:

![]() ;

;

Алкилциклопентаны:

![]() ;

;

Алкилциклогексаны:

![]() ;

;

Алкилбензолы:![]() .

.

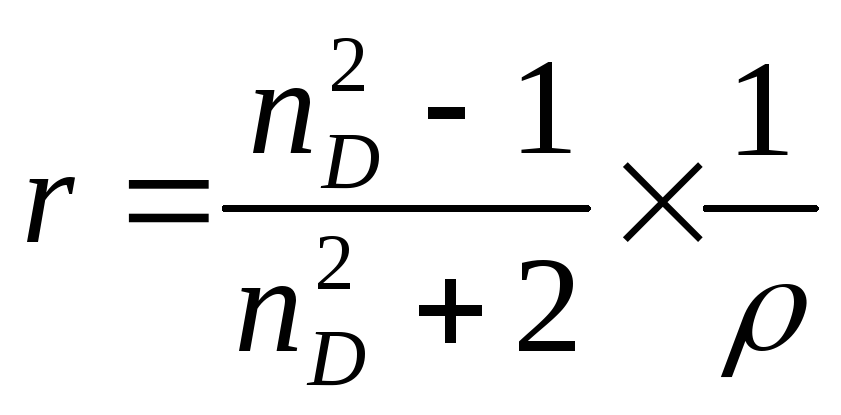

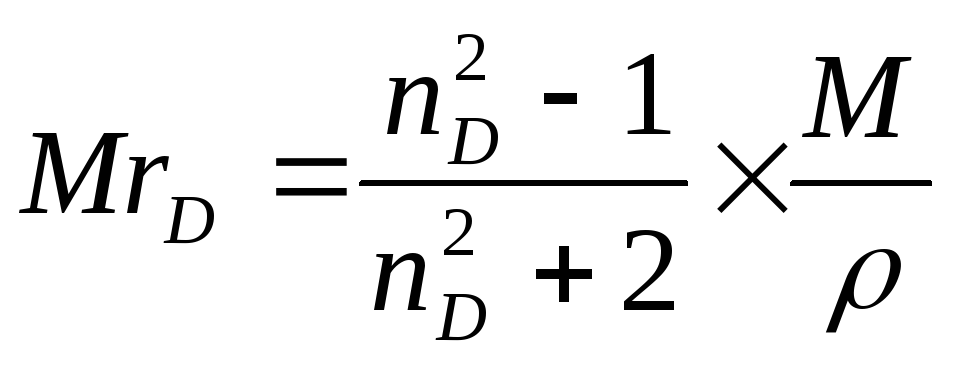

Расчет удельной и молекулярной рефракции по формулам

,

,

.

.

Расчет рефрактометрической разности (интерцепт рефракции) по формуле

![]() .

.

Оценка состава фракции по интерцепту рефракции.

Проводится по значениям: алканы: Ri = 1,0461; нафтены моноциклические 1,0400; нафтены полициклические 1,0285; моноциклические арены 1,0627.

Результаты оформляются в виде таблицы: