- •Глава 11. Преобразование и обработка звуковых сигналов

- •11.1. Цели и способы преобразования сигналов звукового вещания

- •11.2. Ручные регуляторы уровня

- •11.3. Стереофонические регуляторы

- •11.4. Ручные регуляторы спектра

- •11.5. Смесительные и коммутационные устройства

- •11.6. Усилители звуковых сигналов

- •11.7. Автоматические регуляторы уровня

- •11.8. Статические и динамические характеристики и параметры автоматических регуляторов уровня

- •11.9. Комбинированные и адаптивные автоматические регуляторы уровня

- •11.10. Искажения, вносимые автоматическими регуляторами уровня

- •11.11. Системы и устройства шумоподавления

- •11.12. Системы шумоподавления в устройствах звукозаписи

- •11.13. Устройства звуковых эффектов

- •11.14. Электронные музыкальные инструменты и синтезаторы

- •11.15. Измерители уровня

- •11.16. Контроль стереосигналов

- •11.17. Пульты звукорежиссера

11.16. Контроль стереосигналов

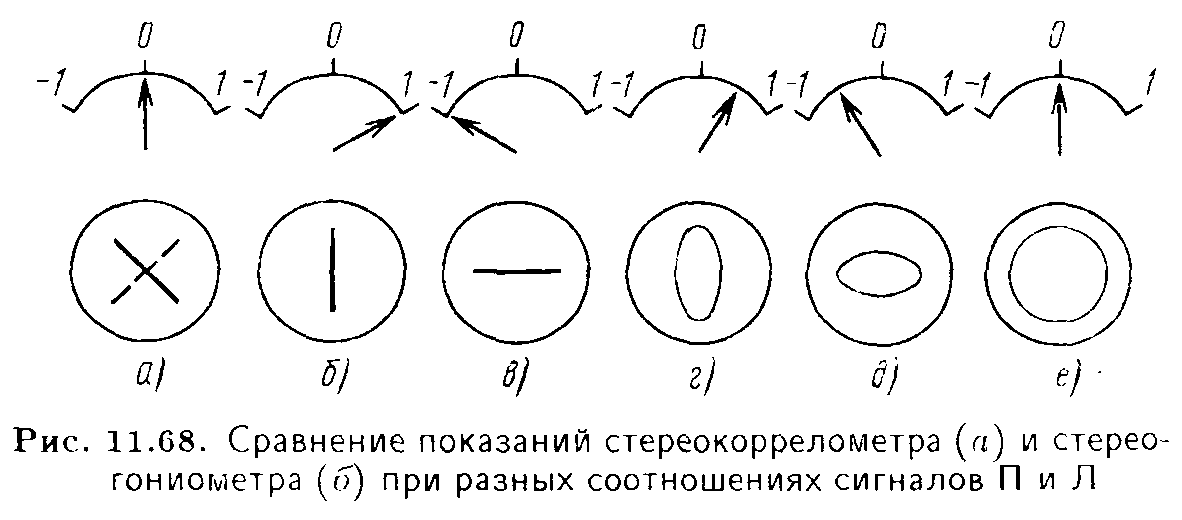

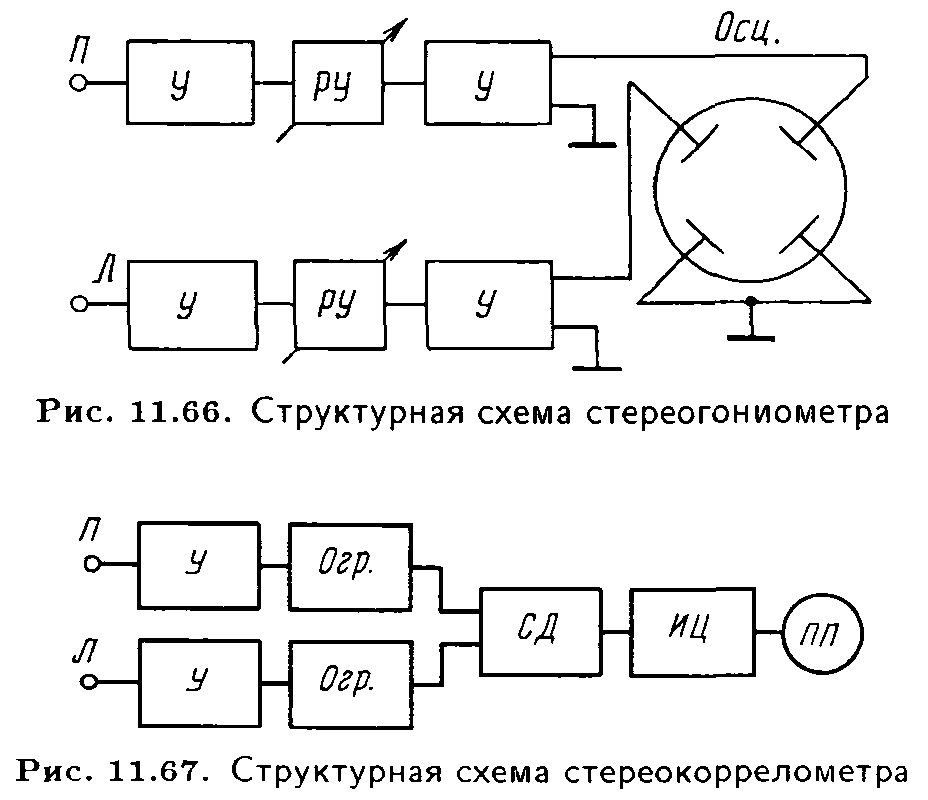

Объективный контроль стереосигналов ведут с помощью двух ИУ и стереогониометра или стереокоррелометра. Показания ИУ отображают соотношения уровней в правом и левом каналах стереопары.

Спиреогопиометр

(рис.

11.66)

дает представление о соотношении фаз

и интенсивностей сигналов П и Л. На две

пары отклоняющих пластин осциллографической

трубки подают сигналы П и Л. Если два

одинаковых микрофона при записи

расположены близко друг к другу, а

источник звука находится от них на

равном расстоянии, то выходные сигналы

последних одинаковы и строго сфазированы.

На экране трубки появится вертикальная

черта. Ее длина изменяется в соответствии

с изменениями интенсивности сигнала.

Если напряжения (уровни) на выходах

микрофонов не равны, наклон светящейся

линии меняется. Если один из сигналов

Л (или П) отсутствует, наклон прямой

достигает

45°.

Если микрофоны разнесены на некоторое

расстояние и их напряжения сфаз ированы,

экран покрывается сложным узором,

имеющим эллипсообразную форму и вытянутым

по вертикали. Если уровни различны,

большая ось эллипса наклоняется

влево или вправо. При противофазных

напряжениях близко расположенных

одинаковых микрофонов прямая на экране

трубки приближается к горизонтальному

положению, а при смеси сложных сигналов

и разнесенных микрофонах возникают

э

ированы,

экран покрывается сложным узором,

имеющим эллипсообразную форму и вытянутым

по вертикали. Если уровни различны,

большая ось эллипса наклоняется

влево или вправо. При противофазных

напряжениях близко расположенных

одинаковых микрофонов прямая на экране

трубки приближается к горизонтальному

положению, а при смеси сложных сигналов

и разнесенных микрофонах возникают

э ллипсовидные

фигуры, растянутые по горизонтали.

ллипсовидные

фигуры, растянутые по горизонтали.

Стереокоррелометр (рис. 11.67) позволяет судить только о правильности фазировки и совместимости сигналов П и Л. В этом приборе входные напряжения усиливаются, ограничиваются безынерционными ограничителями. Затем полученные меандры напряжения подаются на входы синхронного детектора СД, интегрирующую цепь И Ц и стрелочный показывающий прибор ПП. Последний отображает коэффициент корреляции сигналов Rк. свидетельствует о мере близости,

независимо от их интенсивности. Удовлетворительной совместимости соответствует Rк = 0,3–0,7. При отсутствии одного или обоих напряжений или, если напряжения не коррелированы, Rк = 0. При равнофазных коррелированных сигналах Rк = +1. При противофазных когерентных сигналах Rк = -1

Наглядное сопоставление показаний стереокоррелометра и стереогониометра дает рис. 11.68. Приведенные виды изображают различные случаи соотношения сигналов: а) в правом (или левом) тракте нет сигнала, КИЗ слева (или справа); 6) интенсивность и фазы сигналов П и Л одинаковы, КИЗ – в середине базы, сигналы совместимы: в) интенсивности сигналов П и Л одинаковы, фазы противоположны, стереосигналы не совместимы; г) фазы сигналов нескольких источников близки, когерентны и совместимы; д) стереосигналы когерентны, но противофазны; е) сглесь сигналов некогерентна или фазы стереосигналов сдвинуты на +90°.

Представляет интерес комбинация стереогониометра с коррелометром, называемая стсреодисплеем. На его экране помимо эллипсовидных фигур, дающих информацию о содержании, имеется горизонтальная шкала, вдоль которой движется указатель в виде стрелки, показывающий разность фаз от 0 до 180°.

11.17. Пульты звукорежиссера

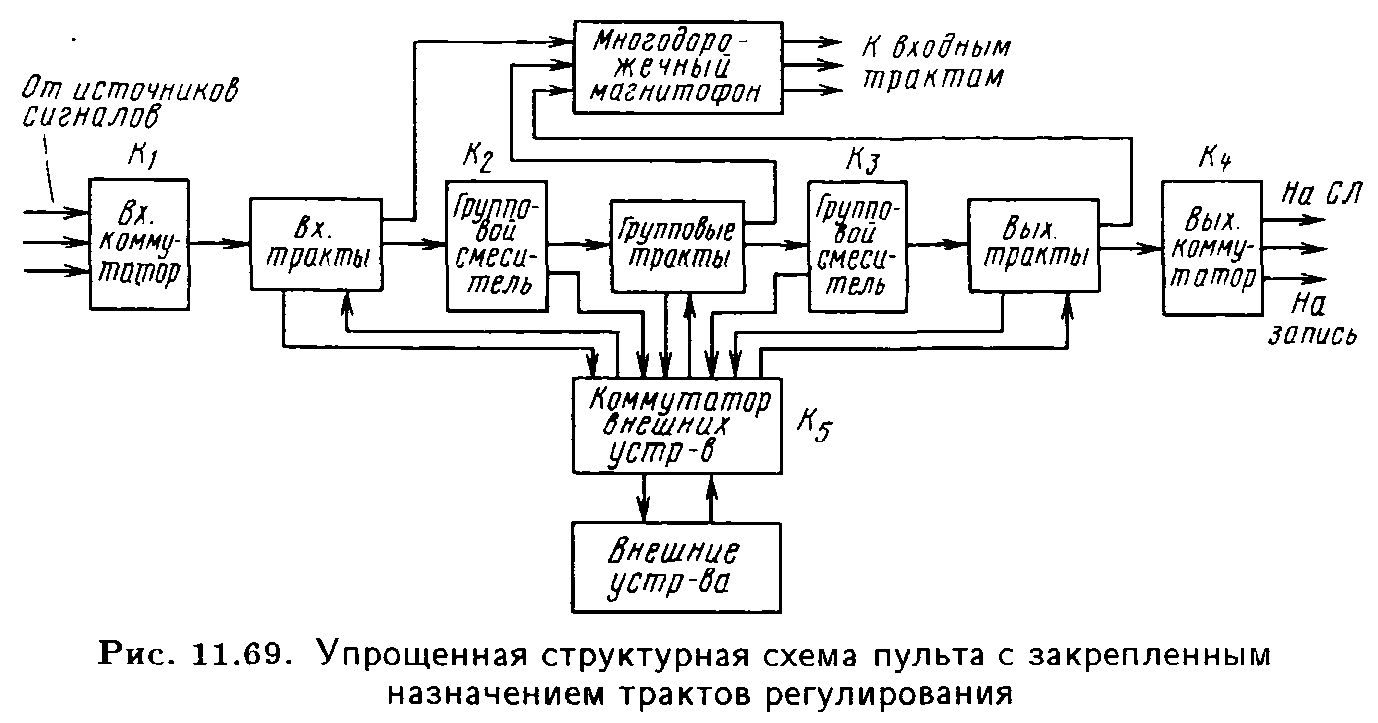

Пульт звукорежиссера (ПЗ) – главное, наиболее сложное оборудование аппаратных 3В. С помощью пульта формируются электрические сигналы программ 3В. Структура пультов по мере развития 3В усложнялась. Первые пульты представляли собой сочетание нескольких входных трактов с индивидуальными регуляторами уровня и одного выходного с общим регулятором. Увеличивалось число входных и выходных трактов, их стали оснащать кроме регуляторов уровня различными регуляторами тембра, вместо одной появились две ступени смешивания сигналов. Ряд устройств преобразования и регулирования сигналов был вынесен за пределы пульта. Операции регулирования и преобразования сигналов стали выполняться не только в аналоговой, но частично или полностью дискретной (цифровой) форме. Пульты стали многофункциональными. В качестве устройств регулирования и преобразования сигналов стали использовать универсальные или функциональные про цессоры. управляемые специальными программами.

Т радиционное

построение пульта иллюстрируется рис.

11 69.

Источники сигналов подключаются ко

входным трактам через коммутаторK1.

Далее сигналы через групповой смеситель

–

коммутатор К2 поступают на групповые

тракты, групповой смеситель

–

коммутатор K3, выходные тракты, выходной

коммутатор

–

коммутатор исходящих линий К4, записывающие

устройства (например, магнитофоны) или

на линии, идущие в центральную аппаратуру

ЦА радиодома РД или телевизионного

центра ТЦ. Внешние устройства ВУ

регулирования и преобразования сигналов

подключают к пульту через коммутатор

внешних устройств К5. Таким образом,

организуется несколько ступеней

регулирования. Назначение органов

каждой ступени строго определено. Число

входных трактов достигает нескольких

десятков, промежуточных

–

от

4

до

10, выходных

–

от

2

до

6.

Существуют пульты, в которых число

входных, промежуточных и выходных

трактов одинаково. К выходу пульта

подключают многодорожечный магнитофон.

С его помощью формируют и редактируют

части программы. Таковы, например,

отечественные пульты второго и третьего

поколений серии "Перспектива".

радиционное

построение пульта иллюстрируется рис.

11 69.

Источники сигналов подключаются ко

входным трактам через коммутаторK1.

Далее сигналы через групповой смеситель

–

коммутатор К2 поступают на групповые

тракты, групповой смеситель

–

коммутатор K3, выходные тракты, выходной

коммутатор

–

коммутатор исходящих линий К4, записывающие

устройства (например, магнитофоны) или

на линии, идущие в центральную аппаратуру

ЦА радиодома РД или телевизионного

центра ТЦ. Внешние устройства ВУ

регулирования и преобразования сигналов

подключают к пульту через коммутатор

внешних устройств К5. Таким образом,

организуется несколько ступеней

регулирования. Назначение органов

каждой ступени строго определено. Число

входных трактов достигает нескольких

десятков, промежуточных

–

от

4

до

10, выходных

–

от

2

до

6.

Существуют пульты, в которых число

входных, промежуточных и выходных

трактов одинаково. К выходу пульта

подключают многодорожечный магнитофон.

С его помощью формируют и редактируют

части программы. Таковы, например,

отечественные пульты второго и третьего

поколений серии "Перспектива".

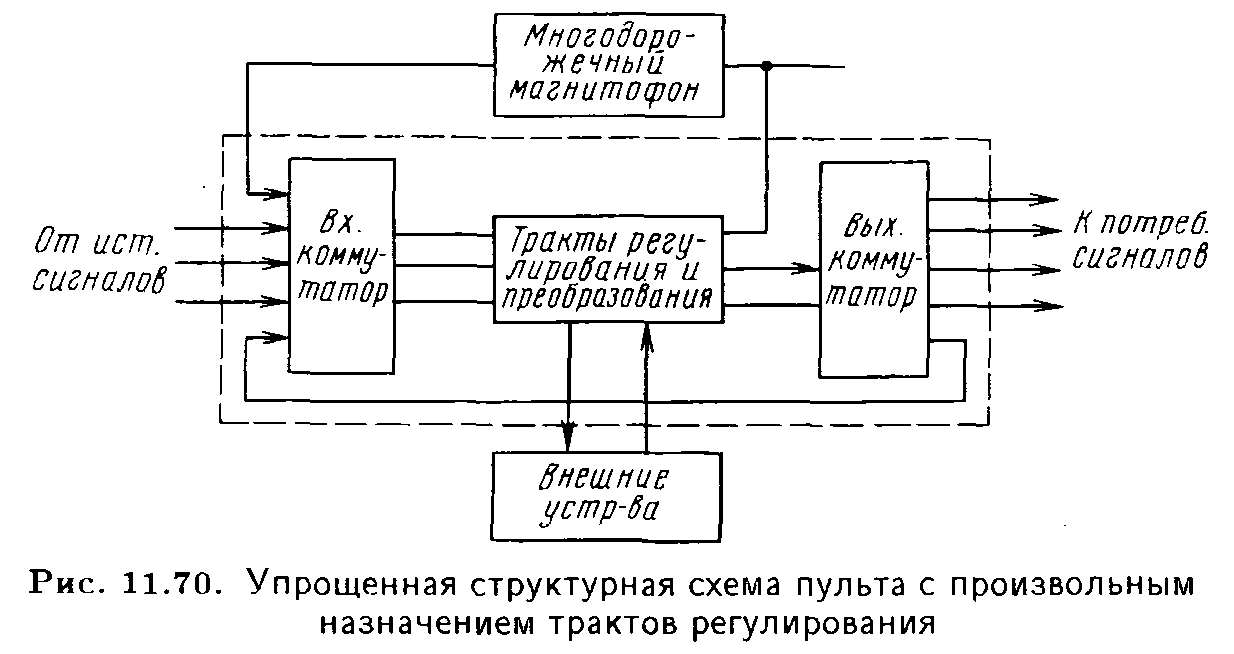

С овременные

пульты обычно имеют свободно формируемую,

гибкую структуру, представленную на

рис.

11.70.

Тракты не имеют четкого назначения.

Любой тракт может быть использован как

входной, промежуточный или выходной.

Их соединяют в желаемой последовательности

через входной и выходной коммутаторы.

Любой тракт может быть подключен к

внешним устройствам и многодорожечному

магнитофону. Такую структуру имеют,

например, аналоговые пульты

Nеvе (Великобритания),

ВЕАG (Венгрия) и некоторые цифровые

пульты. Последние дополняются АЦП и

ЦАП и устройствами преобразования

цифровых стандартов. В них изменяются

частота дискретизации, число разрядов,

вспомогательные коды в соответствии с

цифровым форматом, принятым в данном

пульте.

овременные

пульты обычно имеют свободно формируемую,

гибкую структуру, представленную на

рис.

11.70.

Тракты не имеют четкого назначения.

Любой тракт может быть использован как

входной, промежуточный или выходной.

Их соединяют в желаемой последовательности

через входной и выходной коммутаторы.

Любой тракт может быть подключен к

внешним устройствам и многодорожечному

магнитофону. Такую структуру имеют,

например, аналоговые пульты

Nеvе (Великобритания),

ВЕАG (Венгрия) и некоторые цифровые

пульты. Последние дополняются АЦП и

ЦАП и устройствами преобразования

цифровых стандартов. В них изменяются

частота дискретизации, число разрядов,

вспомогательные коды в соответствии с

цифровым форматом, принятым в данном

пульте.

Устройства регулирования и усиления сигналов каждого тракта пульта объединяют конструктивно в кассеты ("линейки"). Каждая кассета содержит соединенные цепочкой входной регулятор чувствительности со ступенчатым изменением затухания в пределах 60 дБ через 10 дБ, регулятор уровня с плавным изменением затухания в пределах от нуля до 60–80 дБ и положением "отключено", иногда стереорегуляторы, блок регуляторов АЧХ (регуляторов тембра) или трех - четырехполосный эквалайзер, микрофонный и разделительный усилители, развитую систему коммутации и контроля, содержащую индикатор превышения номинального уровня или простейший ИУ со светодиодным ПП. Внешние устройства звуковых эффектов, в том числе ревербератор, включают в разрыв цепи обычно до регулятора уровня. Ко входу кассеты посредством переключателя подключают три основных источника: микрофон студии, линии высокого уровня от других аппаратных и магнитофона, генератор звуковых частот (для настройки и контроля пульта). Выход кассеты соединен с устройством коммутации. Для контроля к выходу кассеты можно подключить основные ИУ пульта и контрольные агрегаты (громкоговорители).

В кассетах некоторых пультов содержатся по два РУ: один предназначен для регулирования уровня в процессе записи, второй используют, не трогая положения первого, при сведении фонограмм в процессе редактирования и формирования программы.

На входе и выходе цифровых пультов включены соответственно АЦП и ЦАП и преобразователи цифровых форматов. Последние необходимы для преобразования сигналов цифровых СЛ и внешних устройств звуковых эффектов с форматами, отличными от формата сигналов пульта.

Органы управления пультом условно подразделяют на оперативные и неоперативные. К первым относят РУ, ко вторым – регуляторы АЧХ, устройства звуковых эффектов, коммутационные устройства. Общее число органов управления достигает нескольких сот. Доля неоперативных органов управления достигает 90–95 % общего количества. Наиболее трудоемка и сложна подготовка пульта к действию, т.е. установка органов управления в исходное положение. Она занимает значительную часть времени работы звукорежиссера. Положение неоперативных органов управления традиционно фиксировалось записью на бумаге. Нарушая эту традицию, звукорежиссер Сочинского ТЦ О.П. Белов еще 30 лет тому назад предложил использовать для этой цели устройства электронной памяти. Он же разработал схему автоматической установки органов управления в заданные при репетициях положения. Однако отечественные разработчики аппаратуры и производственники этими предложениями не заинтересовались. Зато в некоторых зарубежных пультах эти идеи реализуются. Такие усовершенствования тем более необходимы, что при обилии органов управления возрастает опасность ошибок и неправильных действий звукорежиссера. А.П. Полстяной рассчитал вероятность безошибочных действий и операций звукорежиссера в зависимости от сложности структуры пульта (структура обозначается дробью, в которой числитель – число входов, знаменатель – число выходов):

Структура пульта |

6/2 |

12/4 |

24/8 |

24/24 |

Вероятность безошибочных действий, % |

99,5 |

99,0 |

98,0 |

95,0 |

Из этих данных видно, насколько необходима автоматизация некоторых процессов подготовки пульта к действию. Следует также отметить, что стремление фирм-изготовителей пультов расширить функциональные возможности пультов приводит подчас к обратному эффекту, сдерживает творческие возможности звукорежиссера, так как он не в состоянии оперативно управлять многочисленными рукоятками, клавишами, кнопками и даже не всегда знает их назначение. Проблема взаимоотношений оператора-звукорежиссера – и машины – пульта приобретает все более острый характер и требует участия психологов, дизайнеров, инженеров.