- •Глава 11. Преобразование и обработка звуковых сигналов

- •11.1. Цели и способы преобразования сигналов звукового вещания

- •11.2. Ручные регуляторы уровня

- •11.3. Стереофонические регуляторы

- •11.4. Ручные регуляторы спектра

- •11.5. Смесительные и коммутационные устройства

- •11.6. Усилители звуковых сигналов

- •11.7. Автоматические регуляторы уровня

- •11.8. Статические и динамические характеристики и параметры автоматических регуляторов уровня

- •11.9. Комбинированные и адаптивные автоматические регуляторы уровня

- •11.10. Искажения, вносимые автоматическими регуляторами уровня

- •11.11. Системы и устройства шумоподавления

- •11.12. Системы шумоподавления в устройствах звукозаписи

- •11.13. Устройства звуковых эффектов

- •11.14. Электронные музыкальные инструменты и синтезаторы

- •11.15. Измерители уровня

- •11.16. Контроль стереосигналов

- •11.17. Пульты звукорежиссера

11.11. Системы и устройства шумоподавления

Качество звучания в звуковом вещании, звукозаписи, устройствах звукоусиления и связи ухудшают различные мешающие воздействия, именуемые помехами. По происхождению помехи разделяют на акустические и электрические. Электрические в свою очередь подразделяют на космические, атмосферные, промышленные (индустриальные), внутренние. Помехи классифицируют также по слуховому воздействию, спектру, длительности, диапазону частот. Различают сосредоточенную помеху с линейчатым спектром (например, фон переменного тока с частотами 50, 100, 150, 300 Гц), воспринимаемую как "гудение", помеху с широким непрерывным спектром, вызываемую чаще всего термическим (тепловым) движением носителей зарядов (например, электронов) и проявляющуюся как шум, импульсную помеху с широким спектром, но кратковременным воздействием и воспринимаемую как щелчки и потрескивания. В особую группу выделяют внятные переходные помехи, образующиеся при паразитных связях между цепями, по которым передаются речевые или музыкальные сигналы.

Причинами помех являются:

1) недостаточная звукоизоляция помещений, откуда идет или где воспроизводится звуковая информация;

2) пульсации выпрямленного тока в источниках питания, электрические и магнитные "наводки" от цепей переменного тока;

3) хаотическое движение (флуктуации) электронов или других заряженных частиц в проводниках, резисторах, электронных приборах (транзисторах, лампах и т.д.);

4) посторонние электрические и магнитные поля, создаваемые трансформаторами, электродвигателями, цепями переменного тока, соседними цепями в многопарных кабелях;

5) специфические недостатки носителей записи, обусловленные неоднородностью магнитной и киноленты, грампластинки, а также копирэффект и модуляционный шум;

6) посторонние источники в радиодиапаэонах (другие радиостанции, атмосферные электрические разряды, промышленная, медицинская, бытовая электроаппаратура).

Существует задача снижения уровня помех до такого значения, при котором они незаметны или мало заметны на слух даже в тихих местах звучания и в паузах. Часть помех снижают до приемлемого значения в местах их возникновения техническими мерами: улучшением звукоизоляции, применением малошумящих электронных приборов и элементов, улучшением сглаживающих фильтров, электростатическим и электромагнитным экранированием, применением носителей записи с более тонкой структурой, защитой искрящих приборов и устройств, использованием мер электромагнитной совместимости, увеличением избирательности радиоприемных устройств.

Задача улучшения отношения сигнал/помеха всегда была в центре внимания разработчиков аппаратуры 3В. Значение этой задачи в последнее время возросло ввиду обострения конкурентной борьбы между фирмами, производящими цифровые и аналоговые устройства, и особенно в связи с развитием систем и устройств многоканальной стереофонической магнитной, оптической и механической записи и воспроизведения звука. Уменьшение ширины зазора магнитной головки, оптического штриха, радиуса конца иглы звукоснимателя повлекло за собой уменьшение интенсивности считываемого сигнала и одновременно относительное возрастание уровня помех ввиду ухудшения усреднения неоднородностей фонограммы при меньшей площади читающего штриха.

В настоящем разделе рассматриваются меры по борьбе с помехами, уже проникшими в трактах 3В или возникающими в них. Для этой цели служат устройства и системы шумоподавления.

По признаку воздействия на частотную или амплитудную характеристику устройства и системы условно разделяют на две группы. Системы ШП, относящиеся к первой группе, основаны на изменении формы АЧХ тракта и соответственно на изменении спектра сигнала, а ко второй группе – на регулировании D сигнала. Существуют и смешанные устройства, которые одновременно воздействуют и на амплитудную, и на амплитудно-частотную характеристику, т.е. одновременно регулируют уровни и спектр сигнала.

По признаку отсутствия или наличия регулирования различают системы статические и динамические. В первых воздействие на амплитудную или амплитудно-частотную характеристику неизменно во времени, во вторых оно зависит от интенсивности и спектра сигнала и помехи. Примером такой статической системы шумоподавления служит система предыскажений. Частотные предыскажения как средство уменьшения влияния помех заключаются в том, что в тракт 3В, имеющий скорректированную, горизонтальную АЧХ, вносят частотные искажения с целью такого изменения спектра сигнала на входе тракта, чтобы лучше противостоять помехам, воздействующим на тракт. Частотные предыскажения – это не средство исправления АЧХ канала или тракта 3В. Речь идет о сознательном внесении частотных искажений в тракт, который до этого обладал горизонтальной АЧХ, т.е. в нем отсутствовали частотные искажения. Это делается для повышения помехозащищенности ЗС.

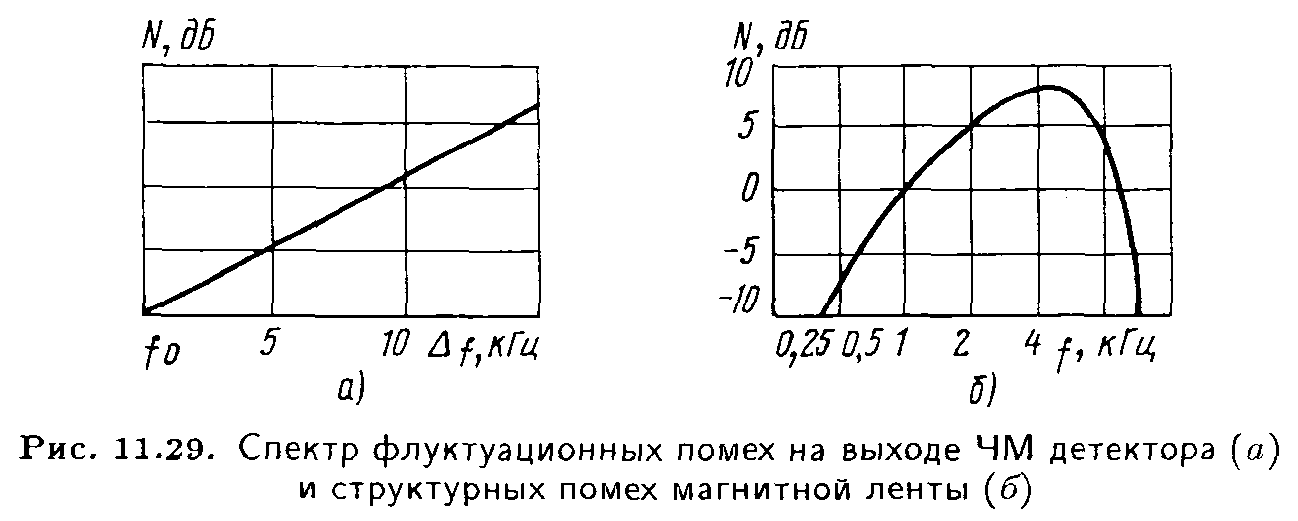

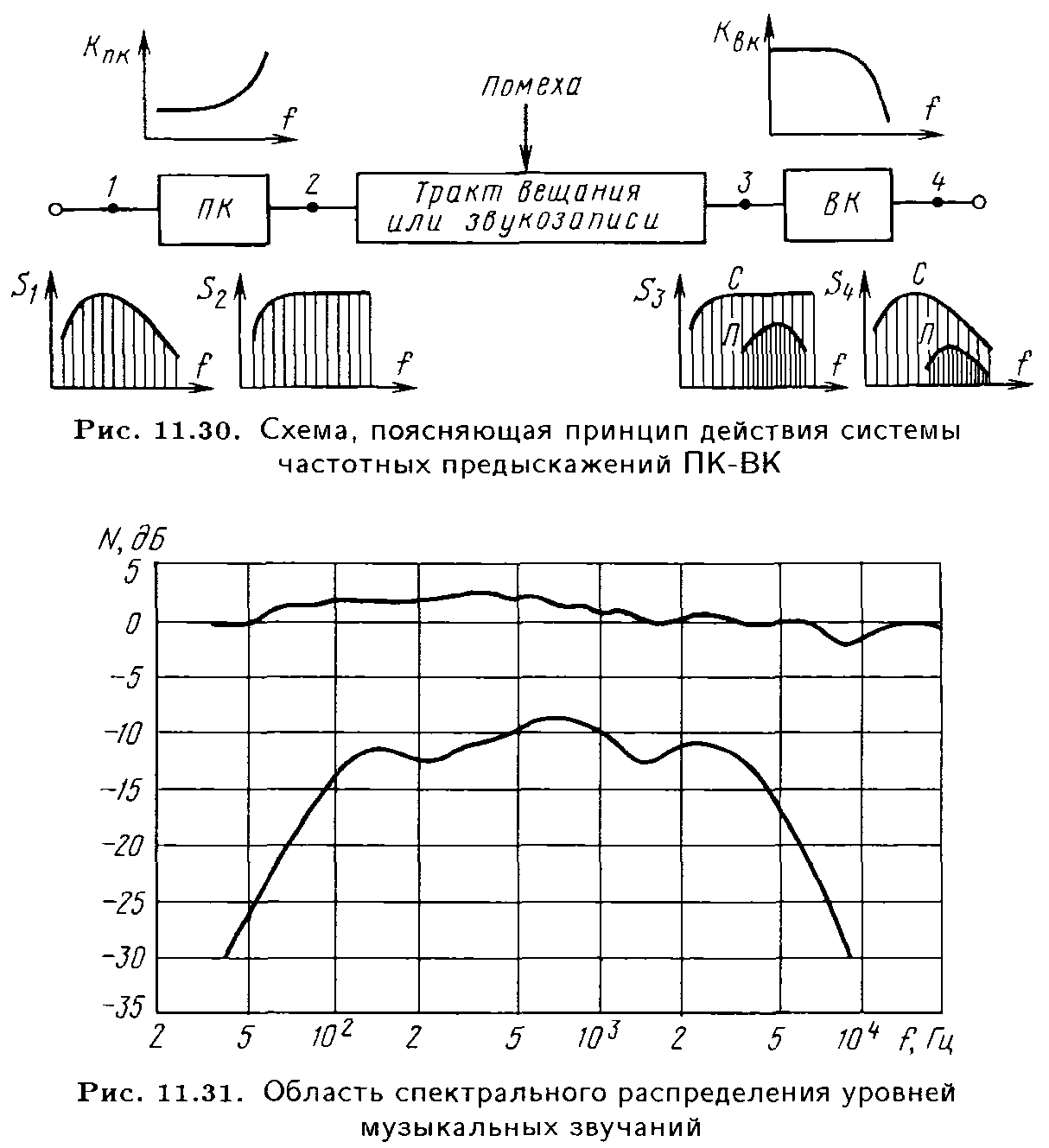

Возможность введения частотных предыскажений основывается на предпосылках, что огибающая спектра исходного сигнала не горизонтальна, а спадает к нижним и верхним частотам, и что формы огибающих спектров сигнала и помехи различны и не совпадают по частотам. Пусть огибающая спектра исходного сигнала имеет максимум в области средних частот, а к краям спектра спадает на 15–20 дБ, а спектр помехи смещен в область верхних частот. Такое соотношение сигнала и помехи имеет место, например, при детектировании ЧМ сигналов, когда уровень помехи нарастает по мере отклонения частоты от среднего значения, т.е. спектр помехи имеет "треугольную" форму (рис. 11.29,а). Спектр шумов магнитной ленты также имеет максимум в области верхних частот (рис. 11.29.б) Примерно такое же положение наблюдается при переходе помехи из одной пары кабеля в другую. Во всех этих случаях отношение С/П оказывается наименьшим в области верхних частот. Для улучшения отношения С/П в этой области частот на входе тракта, на который воздействует или в котором возникает помеха, включают предыскажающий контур (ПК), коэффициент передачи которого увеличивается с ростом частоты, а для исправления введенных частотных искажений на выходе тракта включают восстанавливающий контур (ВК), коэффициент передачи которого уменьшается с ростом частоты (рис. 11.30). Амплитудно-частотные характеристики ПК и ВК сопряжены, их суммарная АЧХ горизонтальна. После введения ПК уровни сигнала на верхних частотах не должны превышать уровни сигнала на средних частотах во избежание увеличения нелинейных искажений или перемодуляции передатчика. Исходя из свойств сигналов 3В, допустимый подъем коэффициента передачи ПК устанавливают обычно в пределах 14–20 дБ (5–10 раз).

Частотные предыскажения в области верхних частот широко применяются в механической и магнитной записи звука, в МКЗВ и соединительных линиях, в МВ-ЧМ радиовещании, в передатчиках ТПВ. Среднестатистический выигрыш, создаваемый частотными предыскажениями, составляет 4–5 дБ.

В процессе эксплуатации системы предыскажений неожиданным оказалось то, что в некоторых случаях ее использование явилось причиной возрастания нелинейных искажений, увеличения копирэффекта

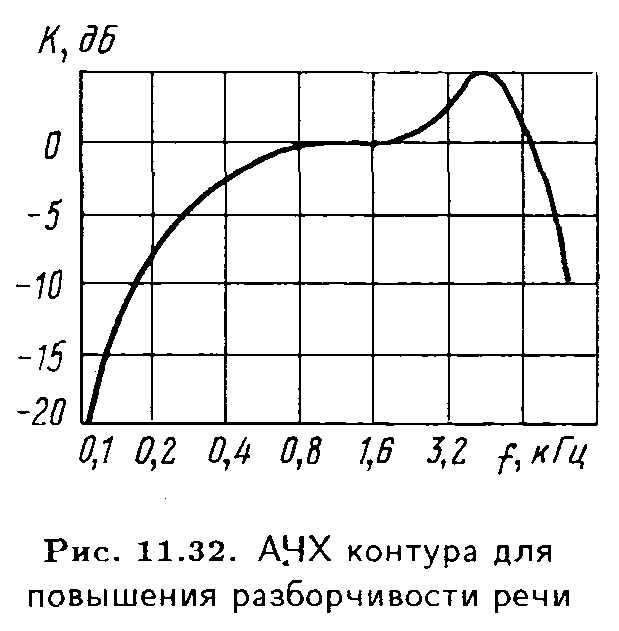

в аппаратах магнитной записи, в появлении при радиовещании в диапазоне МВ специфических, так называемых " S - искажений" , проявляющихся на свистящих и шипящих звуках. Выяснилось, что известные графики распределения уровней в спектрах речевых и музыкальных сигналов являются лишь статистическим усреднением многих измерений. Мак-Найт, исследуя фонограммы натуральных звучаний музыкальных инструментов, показал, что эти уровни находятся в пределах очень широкого диапазона (рис. 11.31).

Разброс уровней в области нижних и верхних частот достигает 30 дБ. Большие уровни на нижних и верхних частотах в классической музыке встречаются редко. Но они характерны для современных эстрадных ансамблей с мощной ритмической группой и электронными музыкальными инструментами.

Несмотря на отмеченный недостаток, предыскажения продолжают применять, но во избежание превышения номинального уровня прибегают к двум техническим приемам: контролируют уровни с помощью многополосного измерителя уровня, напоминающего по своему действию анализатор спектра, и на этой основе корректируют спектр сигнала вручную, а на входе передатчика МВ-ЧМ включают устройство, анализирующее спектр и автоматически уменьшающее коэффициент передачи на верхних частотах при возникновении опасности перемодуляции (так называемые ограничители с переменным предыскажением). Наконец, просто рассчитывают на то, что кратковременно действующие искажения слабо замечаются нашим сознанием.

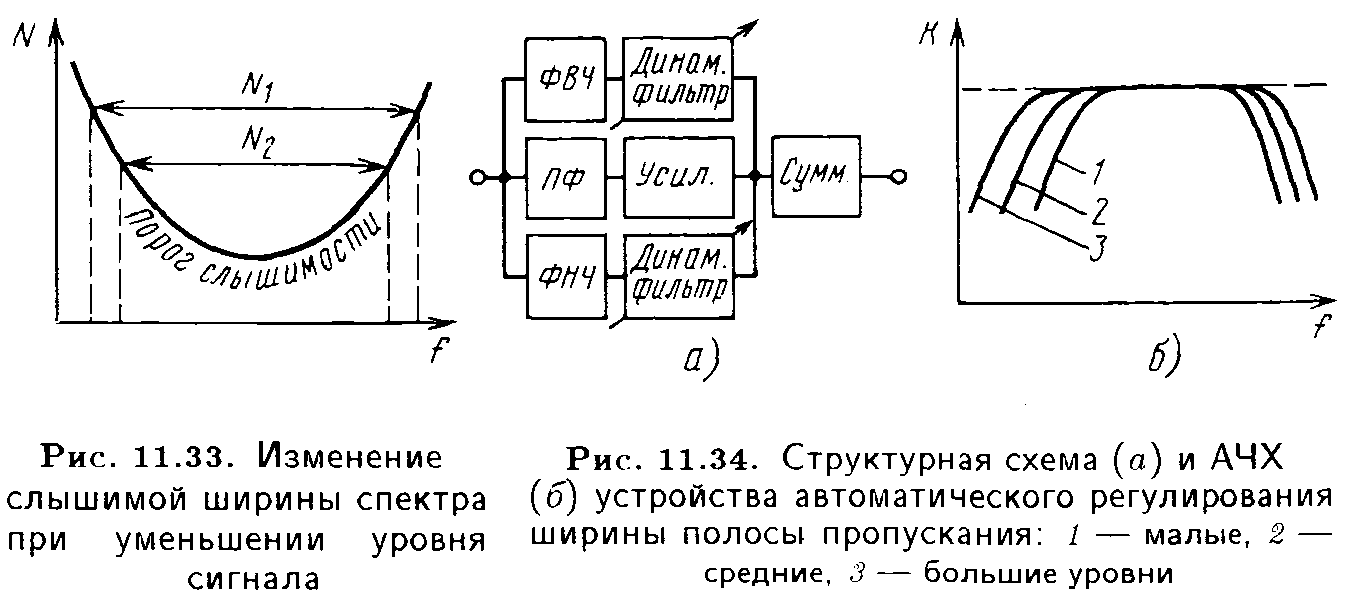

К статическим устройствам первой группы ШП можно отнести также контур для повышения разборчивости речи в условиях сильных помех, используемый в каналах радиовещания на удаленные страны. Частотная характеристика этого контура изображена на рис. 11.32. Ее подъем в области верхних частот увеличивает разборчивость речи, но не приводит к слышимым частотным искажениям, так как при дальнем радиоприеме используют приемники с довольно узкой кривой избирательности. Необходимость спада этой характеристики в области нижних частот станет понятной из нижеследующего.

Для увеличения средней мощности речевого сигнала с целью дальнейшего улучшения С/П после контура включают сжиматель (компрессор). При диапазоне сжатия 18 дБ и времени восстановления tв = 0,3 с компрессора слоговая разборчивость повышается с 69 до 88 % при изменении отношения С/П с 5 до 15 дБ. Уменьшение tв до 0,3 с, необходимое для повышения уровня громкости, влечет за собой увеличение пульсаций управляющего напряжения Еу и возрастание коэффициента гармоник на нижних частотах. Для уменьшения этого недостатка вводят спад частотной характеристики (рис. 11.32) на нижних частотах. Это не влияет на разборчивость.

Необходимо заметить, что действие включенных АРУ может вызвать обратный эффект снижения разборчивости, поскольку при большом сжатии О подчеркиваются помехи предыдущей части тракта (шум дыхания диктора), увеличивается уровень реверберационных продолжений каждого слога и звучание становится "бубнящим". Для уменьшения этого явления информационные передачи следует вести из студии с небольшим временем реверберации.

Другой способ уменьшения влияния этого явления заключается во включении после сжимателя или ограничителя максимальных уровней ограничителя минимальных уровней (шумоподавителя), о чем уже упоминалось ранее.

В силу особенностей слухового восприятия уменьшение уровня ЗС например, с N1 до N2, приводит к субъективному сужению полосы слышимых частот (рис. 11.33). Можно соответственно сужать полосу пропускания и тем самым "отсекать" области частот, в которых содержатся помехи. Таким образом, сужение полосы пропускания тракта уменьшает влияние помех, частоты которых лежат вне спектра сигнала. Ограничение полосы частот бывает не только статическим, но и динамическим. Полоса пропускания устанавливается минимальной в паузе и при небольших уровнях сигнала. Желательно ограничивать полосу пропускания не только на верхних, но и на нижних частотах во избежание нарушения баланса громкостей низко- и высокочастотных составляющих ЗС. Ограничение верхней части спектра сигнала будет менее заметно, если соответственно ограничивается нижняя часть спектра. Иначе будет ощущаться изменение тембра (преобладание низкочастотных или высокочастотных составляющих) даже тогда, когда спектр помехи сосредоточен в области верхних частот. Для этой цели применяют управляемые фильтры (рис. 11.34). На рассмотренной идее основано действие устройства динамического регулирования полосы пропускания. Структурная схема такого устройства изображена на рис. 11.34,а, а АЧХ – на рис. 11.34,б(1,2,3 – уровни малые, средние, большие).

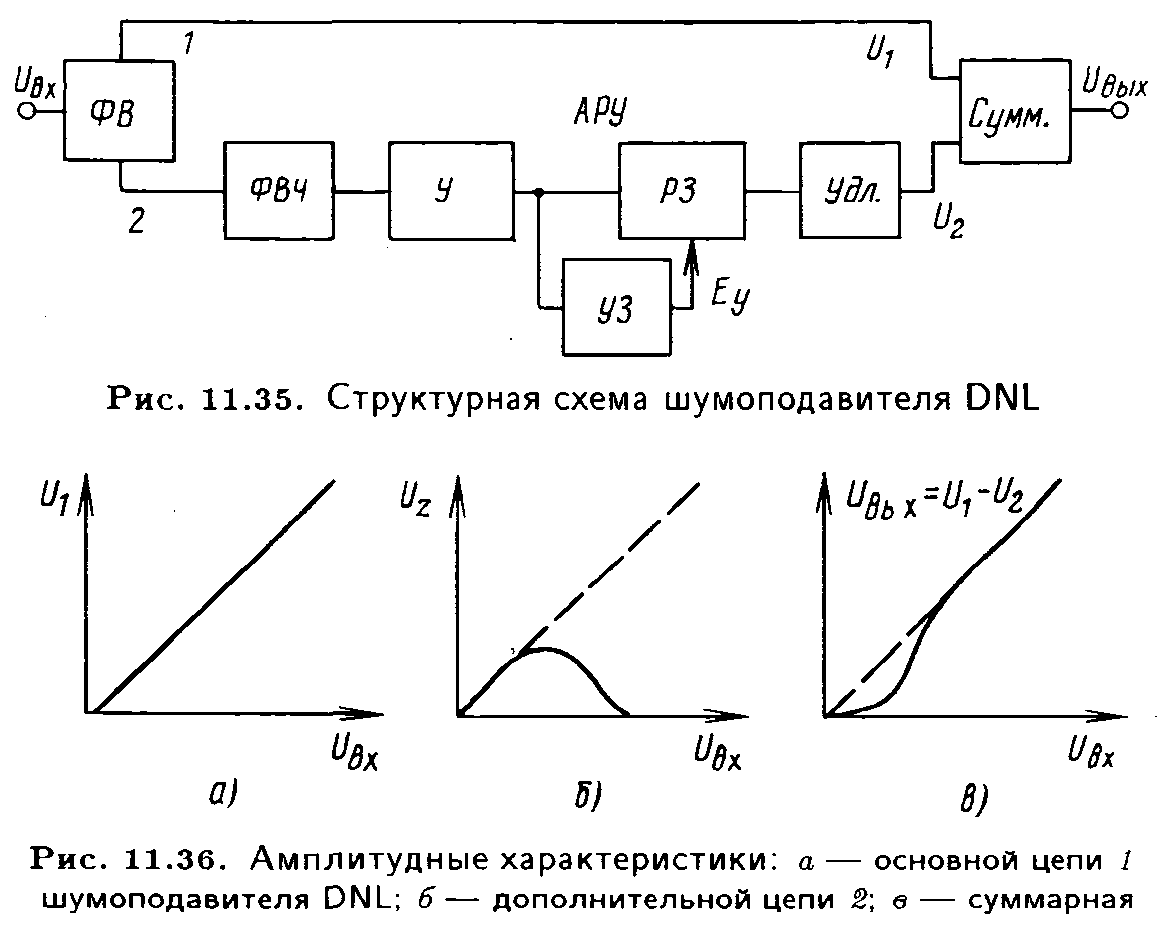

На динамическом регулировании полосы пропускания основано действие шумоподавателя DNL- (Dynamic Noise Limiter). В спектре музыкальных сигналов содержание составляющих верхних частот уменьшается со снижением интенсивности звука. При очень малых уровнях верхняя граница спектра не превышает 4,5 кГц. Поэтому при передаче тихих звучаний полосу пропускания уменьшают, подавляя тем самым составляющие помех верхнихчастот. При большой громкости полосу пропускания расширяют, но помехинезаметны ввиду маскирующего действия сигнала. Структурная схема шумоподавителя DNL. изображена на рис. 11.35. Входной сигнал поступает на фазовращатель ФВ, на выходах 1 и 2 которого сигналы сдвинуты на 180°. Один из них поступает на сумматор Сум непосредственно, а второй через цепь, в которую входят фильтр верхних частот ФВЧ, усилитель У, АРУ с РЗ и УЗ, удлинитель Удл. Фильтр верхних частот подавляет составляющие спектра в области частот ниже 4,5 кГц. Высокочастотные составляющие усиливаются, подвергаются автоматическому регулированию. Коэффициент передачи в этой цепи зависит от уровня сигнала. Амплитудная характеристика цепи 1 изображена на рис. 11.36,а, цепи 2– на рис. 11.36,б, а суммарная амплитудная характеристика на выходе устройства – на рис. 11.36,в. Для сигналов с небольшим уровнем коэффициент передачи уменьшается, что и определяет подавление помех.

Пороговый уровень сигнала U1, при котором начинается шумоподавление, выбран на 38 дБ меньше номинального. Шумоподавитель DNL - дает выигрыш в отношении С/П на частоте 6 кГц примерно 5 дБ, а на частоте 10 кГц более 20 дБ. Шумоподаватель DNL - используют и в устройствах, предназначенных для реставрации старых фонограмм.

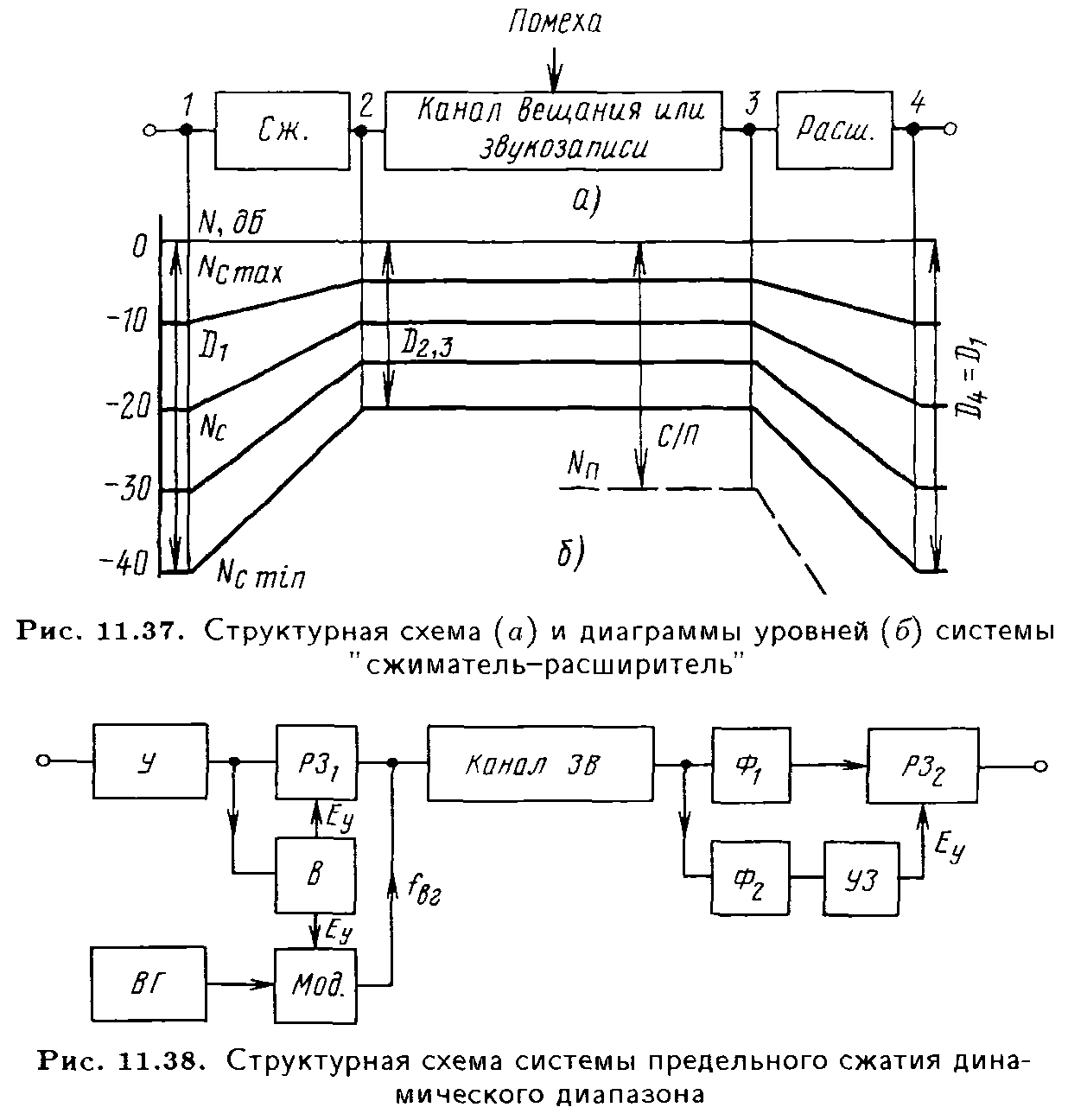

Перейдем к рассмотрению динамических устройств и систем ШП второй группы. Простейшей из них является система "сжиматель-расширитель" (компандерная система). Структурная схема системы и поясняющие ее действие диаграммы уровней изображены на рис. 11.37. Действие сжимателя приводит к улучшению отношения С/П. Небольшие уровни сигнала, которые были бы замаскированы помехами и шумами в канале 3В, из-за сжатия D оказываются выше уровня шумов. В паузах сигнала коэффициент передачи расширителя уменьшается, что способствует подавлению помех паузы. Выигрыш в отношении С/П в конечном счете определяется увеличением среднего уровня и средней мощности сигнала в канале. В аналоговых МКЗВ приняты сж = 0,5; расш = 2 и средний выигрыш в отношении С/П составляет 10–13 дБ.

В спутниковых трактах 3В и стереофонического сопровождения ТВ используют адаптивные системы шумоподавления Panda-1 иPanda-2. первой обеспечивается сжатие D игналов на 20 дБ, во второй – на 30 дБ. При этом достигается отношение С/П примерно 90 дБ.

Разновидностью

систем "сжиматель

–

расширитель" является система

предельного сжатия D,

иначе

называемая управляемым компандером.

Под этим не вполне точным названием

(все АРУ

–

управляемые устройства) понимают систему

шумоподавления, в которой с целью

повышения эффективности и точности

регулирования по каналу 3В вместе с

сигналом, динамический диапазон которого

сжат до сравнительно малого значения,

передается дополнительный сигнал,

несущий информацию об огибающей

исходного сигнала 3В. После входного

усилителя (рис.

11.38)

напряжение 3В поступает на выпрямитель

В, выделяющий огибающую сигнала.

Напряжение огибающей ЗС управляет

коэффициентом передачи РЗ1, а в модуляторе

Мод модулирует напряжение вспомогательного

генератора ВГ. Вспомогательную частоту

выбирают обычно выше спектра частот

сигнала. Сигнал с предельно сжатым D

вместе

с модулированными колебаниями ВГ

поступает в тракт. В точке приема эти

два напряжения разделяются фильтрами

Ф1 и Ф2.

Выделенные Ф2 модулированные колебания

детектируются в УЗ. Под действием сигнал

управления Еу

изменяется коэффициент передачи РЗ2. В

результате восстанавливается

динамический диапазон исходного сигнала.

Эффективность действия рассмотренной

системы нарушают изменения коэффициента

передачи тракта, например, вследствие

зам ираний

ираний