- •Глава 11. Преобразование и обработка звуковых сигналов

- •11.1. Цели и способы преобразования сигналов звукового вещания

- •11.2. Ручные регуляторы уровня

- •11.3. Стереофонические регуляторы

- •11.4. Ручные регуляторы спектра

- •11.5. Смесительные и коммутационные устройства

- •11.6. Усилители звуковых сигналов

- •11.7. Автоматические регуляторы уровня

- •11.8. Статические и динамические характеристики и параметры автоматических регуляторов уровня

- •11.9. Комбинированные и адаптивные автоматические регуляторы уровня

- •11.10. Искажения, вносимые автоматическими регуляторами уровня

- •11.11. Системы и устройства шумоподавления

- •11.12. Системы шумоподавления в устройствах звукозаписи

- •11.13. Устройства звуковых эффектов

- •11.14. Электронные музыкальные инструменты и синтезаторы

- •11.15. Измерители уровня

- •11.16. Контроль стереосигналов

- •11.17. Пульты звукорежиссера

11.13. Устройства звуковых эффектов

Непременная составная часть оборудования современных аппаратных 3В и звукозаписи – устройства звуковых эффектов. Их еще именуют устройствами "обработки" сигналов. Задачи этих устройств – придание звучанию большей выразительности, имитация некоторых акустических процессов, происходящих в помещениях, создание разнообразных звучаний, не имеющих аналогов в обыденной жизни.

Эффекты, достигаемые регулированием уровней и спектра сигнала, осуществляются и аналоговыми, и цифровыми способами. Принципы действия аналоговых устройств преобразования сигналов частично уже были рассмотрены в разд. 11.3, 11.4, 11.7. Эффекты, достигаемые преобразованием сигнала во временной области, схемно и конструктивно решаются проще в цифровых устройствах.

К устройствам звуковых эффектов относится вокалстрессор – сочетание эквалайзера с комбинированным АРУ, содержащим сжиматель. расширитель, ограничитель максимальных уровней. С помощью вокал-стрессора подчеркивают голос певца или звучание солирующего инструмента. Этим назначением устройства объясняется его название, означающее в буквальном переводе "подчеркиватель, выделитель пения" (streess в переводе с английского - подчеркивать, выделять, ударять).

Обоснованием к применению данного устройства служат следующие обстоятельства. Было установлено, что в спектре певцов с хорошо поставленными голосами имеются, по крайней мере, две частотные области, две группы обертонов с повышенным уровнем. Эти области называют певческими формантами. Их положение на оси частот и уровни определяют характер певческих голосов и их особое свойство, называемое музыкантами носкостью, полетностью. В зависимости от частот формант различают виды мужских и женских голосов: бас, баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано, сопрано. Для мужских голосов характерны нижняя форманта в области частот примерно 300–600 Гц и высокая в области частот примерно 2,5–3 кГц. Низкая форманта придает мужскому голосу своеобразную массивность, ощущение мощи, высокая – носкость, способность переноситься вдаль, перекрывать звучание оркестра. Это свойство особенно важно в опере, где оркестр, помещающийся перед сценой, в оркестровой яме, находится к слушателям ближе, чем певцы-солисты и голоса солистов должны "переноситься" через оркестр. Ноский голос – не обязательно громкий. Бывает, что сильный, "громоподобный" вблизи голос совсем не слышен в большом зале. Наоборот, казалось бы небольшой голос певца бывает хорошо слышен вдали.

Объяснение причин носкости дал выдающийся русский ученый С.Н. Ржевкин. Его объяснение развили отечественные ученые Е.А. Рудаков и Д.Д. Юрченко. Они показали, что это свойство присуще лишь тем голосам, в которых широко развита высокая форманта. Певцу, обладающему ею, легко выработать отличную дикцию, его хорошо слышно в большом зале. Физиологическая причина носкости та, что частоты развитой высокой форманты приходятся на область наибольшей чувствительности слуха.

В женских и детских голосах все форманты расположены несколько выше, чем в мужских. Этим объясняется, что хороших женских голосов заметно больше, чем мужских. Заметим, что в женских голосах высокая певческая форманта менее важна, чем в мужских, так как спектры сопрано или меццо-сопрано и без того богаты составляющими верхних частот и потому обладают хорошей носкостью.

Носкостью, полетностью обладают не только хорошие певческие голоса, но и музыкальные инструменты, даже не обладающие большой акустической мощностью. Таковы, например, скрипки великих итальянских мастеров Амати, Гварнери, Страдивари.

Носкость в настоящее время оценивают численно, используя явление маскировки звука. В измерительную установку входят генератор белого шума, магнитофон с фонограммой исследуемого звука, смеситель, головные телефоны и измеритель уровня. Шум и сигнал подают через смеситель на головные телефоны и измеритель уровня. Белый шум представляет собой как бы звуковую завесу, которую должно преодолеть звучание голоса или инструмента. Уровень шума поддерживается постоянным, например 80 дБ, а уровень голоса уменьшают, пока голос не станет еле слышен на фоне шума. Этот уровень – порог слышимости голоса в шуме. Его называют коэффициентом носкости (полетности). У хороших певцов этот коэффициент равен 25–30 дБ, у певцов-любителей 15–20 дБ. Коэффициент носкости известного тенора С.Я. Лемешева составлял 28 дБ. Если из хорошего, "звонкого" голоса фильтром вырезать высокую певческую форманту, коэффициент носкости упадет с 25–30 до 12–15 дБ.

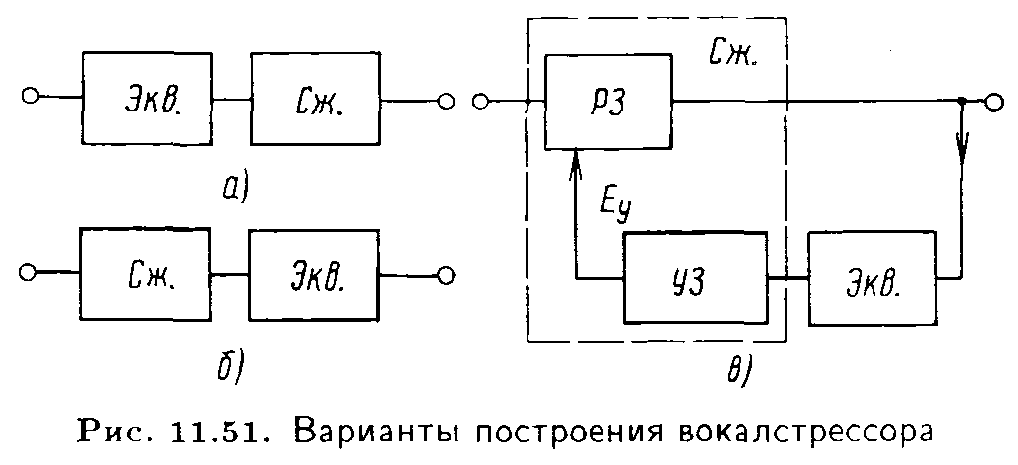

Хороший певческий голос вырабатывают многими годами обучения. Развитие техники звукоусиления вывело на концертные эстрады множество "микрофонных" певцов, не утруждающих себя певческой учебой или не обладающих прирожденными голосовыми данными, но имеющих эффектную внешность и умеющих свободно держаться перед публикой. Чтобы как-то украсить их голос, сделать его приемлемым для большой аудитории, прибегают к звукоусилению и электронным устройствам, являющимся своеобразными "протезами". Это - сжиматели динамического диапазона, фильтры "присутствия", вокалстрессоры. Сжиматель динамического диапазона, включенный в тракт микрофона солиста, увеличивает среднюю мощность электрического сигнала и тем самым " приподнимает" голос солиста над звучанием сопровождающего ансамбля. С помощью фильтра "присутствия" формируют некоторое подобие певческой форманты (см. рис. 11.12,б). Широкие возможности имитации певческой форманты представляет эквалайзер (см. рис. 11.13). Более совершенным устройством изменения спектра звучания голоса признан вокалстрессор (рис. 11.51). Отличительная его особенность – гибкая структура, возможность соединять его основные звенья – сжиматель (Сж.) и эквалайзер (Экв.) в разных сочетаниях. При соединении по схеме, приведенной на рис. 11.51,а, эквалайзером сначала подчеркивают или имитируют певческие форманты, а затем динамический диапазон полученного сигнала уменьшают. Некоторые звукорежиссеры предпочитают обратный порядок операции – по схеме на рис. 11.51,б. В схеме на рис. 11.51,в эквалайзер вводят в управляющую цепь сжимателя и полученным управляющим напряжением Еу регулируют коэффициент передачи РЗ.

О дним

из выразительных средств, способствующих

обогащению звучания певческого

голоса, служит вибрато. Голос хорошего

певца слегка колеблется, ритмично и

плавно пульсирует. Вибрато

–

результат периодического изменения

интенсивности, частоты и спектра звука.

Для слуха наиболее приятны пульсации

с частотой 5–7 Гц. Более редкие колебания

воспринимаются как изменение высоты

тона, более частые как дрожание голоса

("блеяние барашка"). Наиболее яркое

ощущение вызывает высотное вибрато,

при котором утомительное для восприятия

дним

из выразительных средств, способствующих

обогащению звучания певческого

голоса, служит вибрато. Голос хорошего

певца слегка колеблется, ритмично и

плавно пульсирует. Вибрато

–

результат периодического изменения

интенсивности, частоты и спектра звука.

Для слуха наиболее приятны пульсации

с частотой 5–7 Гц. Более редкие колебания

воспринимаются как изменение высоты

тона, более частые как дрожание голоса

("блеяние барашка"). Наиболее яркое

ощущение вызывает высотное вибрато,

при котором утомительное для восприятия

постоянное воздействие тона заменяется его периодическими колебаниями. При этом, однако, сохраняется ощущение устойчивости высоты тона. Хорошее вибрато придает звуку певческого голоса большую уверенность и определенность.

Вибрато свойственно не только певческому голосу. Некоторые драматические артисты прибегают к вибрато для выражения сильных эмоций. Им часто пользуются инструменталисты, скрипачи, виолончелисты, трубачи, чтобы придать звучанию инструмента характер, свойственный певческому голосу.

У неопытных певцов вибрато бывает грубоватым, резким. Такое вибрато музыканты называют "тремоляцией голоса". Вибрато плохих певцов лишено ритмичности, что создает впечатление неустойчивости, неопределенности высоты тона. Зная этот порок, певцы, обладающие слабой вокальной техникой, предпочитают вообще не пользоваться этим приемом. Но если вибрато нет, голос кажется сухим, безжизненным, по образному выражению вокалистов, "прямым, как палка"

Для уменьшения этого недостатка певческого или инструментального звучания пользуются электронными устройствами – генераторами вибрато. Генератор вибрато – мультивибратор или его цифровой аналог, колебания которого накладываются на исходный сигнал, как бы модулируют его по частоте (реже по амплитуде или фазе). Этим создается окраска звучания, свойственная хорошему певческому голосу. Кроме изменения частоты предусматривают также изменение интенсивности колебаний, вплоть до полного исключения эффекта. Обязательно требование симметрии девиации частоты. Асимметрия девиации создает ощущение изменения высоты тона. Желательно, чтобы при увеличении уровня громкости девиация плавно возрастала. Это улучшит выразительность вводимого эффекта, усилит впечатление громкости звука, придаст ему более напряженный и яркий характер

Не следует, однако, преувеличивать выразительности искусственного эффекта. Генераторы вибрато не отвечают требованиям подлинно выразительного исполнения музыки. Исключение составляют лишь эффекты эстрадного плана, когда введение вибрато требуется, чтобы подчеркнуть экстравагантный характер звучания голоса или музыкального инструмента, чаще всего электронного. Но как некоторый суррогат естественного, исполнительского вибрато искусственное вибрато имеет право на существование.

К устройствам звуковых эффектов относят эксайтер (от англ. слова exait - сгущать, повышать, возбуждать). Это своеобразный синтезатор спектра Содержащийся в нем цифровой процессор на основе анализа имеющихся составляющих спектра воссоздает их гармоники. Тем самым спектр сигнала обогащается новыми составляющими и расширяется в сторону более высоких частот. Эксайтер применяют при реставрации старых фонограмм, записанных с узкой полосой частот, например при перезаписи старых грампластинок. С помощью эксайтера исходный спектр расширяется примерно вдвое.

Звуковые эффекты, осуществляемые путем преобразования сигнала во временной области, чаще всего основаны на применении линий задержки. При самостоятельном использовании ЛЗ предназначена для создания эффекта изменения направления на КИЗ (при формировании стереофонических сигналов), выравнивания группового времени запаздывания от различных источников в студиях и задержки сигналов, приходящих к слушателю в зале от разных громкоговорителей системы воспроизведения при звукоусилении. В зависимости от назначения время задержки составляет от нескольких миллисекунд до нескольких секунд.

Различают акустические, магнитофонные и цифровые ЛЗ. Первые основаны на длительности процесса распространения звуковой волны в воздушной среде (трубе), t определяется расстоянием от громкоговорителя до микрофона. В магнитофонной ЛЗ сигнал записывают на магнитную ленту, склеенную в кольцо, или на диск, покрытый ферромагнитным материалом. Время задержки определяется расстоянием между зазорами записывающей и воспроизводящей головок и скоростью движения носителя. Преимущество магнитофонных ЛЗ – возможность получения больших t недостаток – быстрый износ ленты и головок, низкое отношение С/П. Цифровая ЛЗ основана на задержке цифрового звукового сигнала. Ее осуществляют регистрами сдвига или запоминающими устройствами (ЗУ). Время задержки соответственно составляет

t = np/fД и t = (nзап - nсч)/tд,

где fД – частота дискретизации; np – число регистров памяти: nзап и nсч – номера ячеек записи и считывания.

В первом случае t изменяется относительно большими ступенями, переключением регистров сдвига, во втором – более мелкими ступенями, выводом задержанных импульсов с любой ячейки памяти. При использовании цифровой ЛЗ в аналоговом тракте на ее вход включают АЦП, а на выход – ЦАП Линии задержки входят в состав ревербераторов – устройств, имитирующих естественную реверберацию.

Различают аналоговые и цифровые ревербераторы. К первым относятся реверберационные камеры (эхокамеры), листовой, пружинный и магнитный ревербераторы.

Реверберационная камера – помещение с хорошо отражающими звук преградами. Линейные размеры – несколько метров, объем – от 120 до 300 м3. При меньшем объеме становится заметной дискретность спектра собственных (резонансных) частот камеры на нижних частотах. Чтобы ослабить влияние собственных (резонансных) частот и стоячих волн на процесс реверберации, стены, пол и потолок камеры строят непараллельными. Воздушный объем камеры возбуждают громкоговорителем, на который подают исходный сигнал (рис. 11.52). Микрофон устанавливают так, чтобы он по возможности принимал только многократно отраженные сигналы. Меняя соотношение уровней исходного и реверберирующего сигналов, добиваются желаемой эффективной (эквивалентной) реверберации. Наибольшее время реверберации достигает 5–7с. Из всех аналоговых устройств искусственной реверберации реверберационная камера создает наиболее естественное звучание, так как в ней не имитируется, а реально осуществляется реверберационный процесс. Недостаток реверберационной камеры – громоздкость и большая стоимость.

В листовом ревербераторе используют отражения изгибных колебаний от границ металлического листа. Колебания возбуждаются датчиком, похожим по конструкции на электродинамический громкоговоритель. Подвижная звуковая катушка скреплена со стержнем, привареным к листу перпендикулярно его плоскости. Для съема колебаний используют аналогичный или пьезоэлектрический преобразователь. Получаемый эффект близок к естественному, хотя и отличается несколько от него. так как процесс идет не в трех-, а в двумерном пространстве. Ревербератор довольно громоздок–линейные размеры листа составляют 2 и 1 м. Правда, существуют устройства, в которых спектр сигнала переносится в область более высоких частот, при этом размеры листа уменьшаются до нескольких десятков сантиметров. До появления цифровых ревербераторов листовые были распространены очень широко.

В пружинном ревербераторе задержка сигнала происходит в стальной проволоке, с одним из концов которой скреплен датчик, возбудитель крутильных колебаний, а с другим – приемник – преобразователь механических колебаний в электрические. Для уменьшения размеров проволока свита в спираль (пружину). Процесс носит одномерный характер, поэтому получаемый эффект по качеству и структуре звука

далек от натурального. Достоинство – это очень дешевое устройство и простое в изготовлении.

Магнитный ревербератор имеет своей основой магнитофонную ЛЗ. Для усложнения временной структуры задержанных сигналов используют несколько воспроизводящих головок (от 4 до 28 в разных моделях). Несмотря на это, задержанным сигналам свойственна регулярность, а их структура не уплотняется со временем, как это свойственно естественному процессу реверберации в помещении. Кроме того, этому ревербератору присущи недостатки, свойственные магнитофонам, – детонация, плавание звука, ограниченный динамический диапазон.

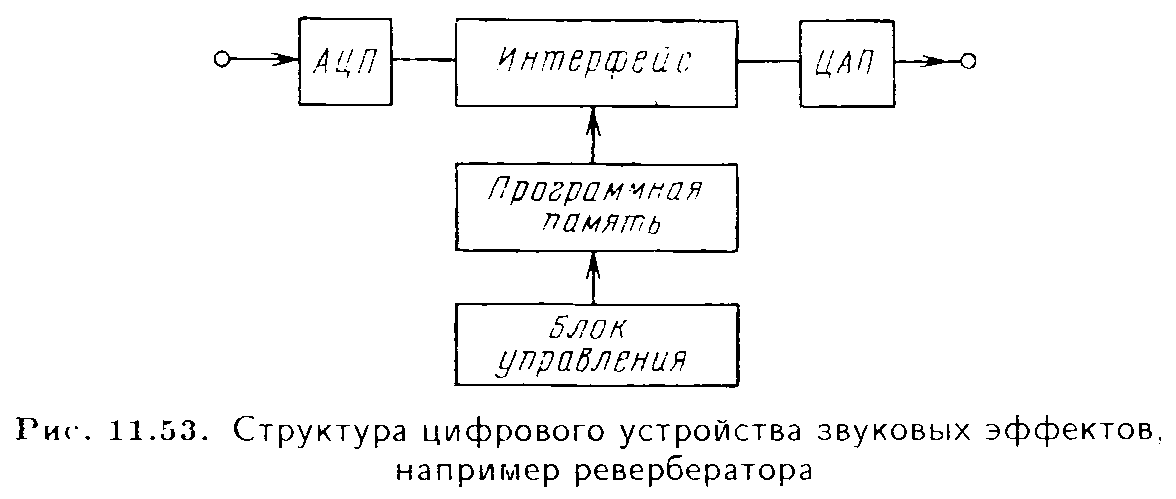

К настоящему времени аналоговые ревербераторы потеряли значение в связи с широким распространением цифровых ревербераторов. Цифровой ревербератор представляет собой быстродействующий процессор, снабженный на входе АЦП, а на выходе ЦАП (рис. 11 53). Чаще всего в ревербераторе используют принцип, предложенный Шредером. Он основан на параллельно-последовательном соединении гребенчатых и всепропускающих фильтров. Первые определяют длительность процесса реверберации, вторые – временную последовательность и плотность запаздывающих импульсов в начальной стадии реверберационного процесса. Число задержанных сигналов, их уровни и времена запаздывания, определяющие характер реверберации, задаются программой, заложенной в программную (долговременную) память. Имитируются объем и пропорции линейных размеров помещения, коэффициенты поглощения и их частотные характеристики. Имеется возможность изменять в широких пределах эти параметры. В некоторые цифровые ревербераторы заложены готовые программы, отображающие свойства лучших концертных залов.

У стройство

звуковых эффектов (ЗЭ), как и ревербераторы,

основаны на смешивании основного

(незадержанного) сигнала с одним или

несколькими его задержанными повторениями,

но времена задержек

t

меняются

с различной скоростью и по разным

законам. Различают две группы ЗЭ. Для

реализации эффектов первой группы

времена задержки устанавливаются

до начала действия устройства и в

процессе действия не меняются или

меняются редко. Это эффекты: задержка,

эхо, повторение, повторение в обратном

порядке ("реверс"). Вторая группа

эффектов основана на непрерывном

изменении

t

.Это

эффекты: вибрато, дуэт, хор и др.

стройство

звуковых эффектов (ЗЭ), как и ревербераторы,

основаны на смешивании основного

(незадержанного) сигнала с одним или

несколькими его задержанными повторениями,

но времена задержек

t

меняются

с различной скоростью и по разным

законам. Различают две группы ЗЭ. Для

реализации эффектов первой группы

времена задержки устанавливаются

до начала действия устройства и в

процессе действия не меняются или

меняются редко. Это эффекты: задержка,

эхо, повторение, повторение в обратном

порядке ("реверс"). Вторая группа

эффектов основана на непрерывном

изменении

t

.Это

эффекты: вибрато, дуэт, хор и др.

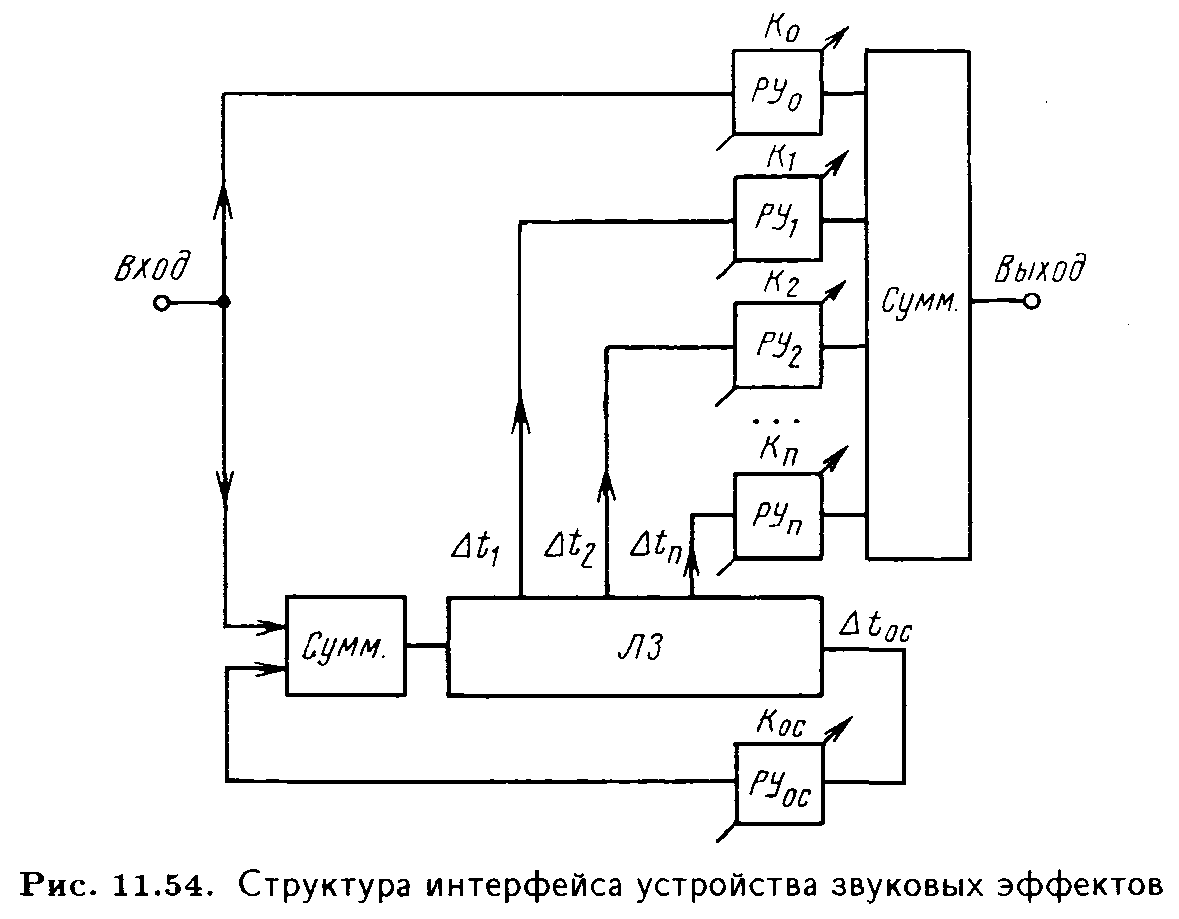

Структура устройства, служащего для получения некоторых 33, показана на рис. 11.54. Здесь tо, t1, t2,…, tn, tос – времена задержек в ЛЗ с отводами; K0, К1,K2,–,Kn, Kос – коэффициенты передачи для цепей задержанных сигналов.

В частном случае п = 3 при коэффициентах передачи K0 = К1=K2 = Kос = 0 и K3 = 1 получаем задержку сигнала, которую можно изменять, регулируя t3. Для получения эффекта одиночного эха, т.е. однократной задержки, устанавливаем К1=K2 = Kос = 0, K0 = 1, K3 регулируем. Для получения эха значение t3 должно быть более 150 мс. При подаче задержанного сигнала в цепь обратной связи получим эффект многократного эха, причем при Kос < 1 – затухающее, а при Kос > 1 – нарастающее (звучание, не встречающееся в природе). Длительность tос,- определяет период повторения эха.

Эффект увеличения громкости звучания без повышения мощности (от англ. слова dubble traking – подчеркивание) достигается добавлением к основному (незадержанному) сигналу сигнала, задержанного на промежуток времени, зависящий от характера сигнала: 20 мс для басгитары, 25–45 мс для певца, 100 мс для хора и т.д. При дальнейшем увеличении возникает эффект повторения (эха).

Эффект вибрато достигается периодическим изменением времени задержки по синусоидальному или пилообразному закону с частотами от долей до нескольких единиц герца. Эффект дуэта получают сложением основного и задержанного сигналов, причем время задержки изменяется по случайному закону в пределах 2–25 мс. Эффект хора при звучании одиночного голоса или инструмента достигается аналогично эффекту дуэта, только к основному сигналу добавляют не один, а несколько задержанных, причем длительности задержек изменяются независимо друг от друга. Эффекты повторения и обратного повторения ("реверса") получают запоминанием отрывка звучания длительностью до нескольких сот миллисекунд и его повторением один или несколько раз Обратное повторение получают воспроизведением запомненного сигнала в обратном порядке. Получается необычное звучание – медленное нарастание и быстрый спад

В стереофоническом звучании используют эффект "фленджера" (от слова flange – край, фланг) – эффект периодического смещения кажущегося источника звука влево - вправо от слушателя. Эффект основан на введении в сигналы переменных задержек или формированием гребенчатой АЧХ с перемежающимися горбами и впадинами.

К звуковым эффектам относят также изменения тональности звучания (транспонирование) и длительности звучания без заметного изменения тональности. Надобность в изменении тональности звучания возникает по следующей причине. По принятой технологии записи эстрадных исполнителей вначале подготавливают фонограмму оркестрового сопровождения. Голос солиста записывают под готовую фонограмму. При такой технологии исключаются повторные затраты на новую запись оркестра, если солист допустил художественные или технические погрешности. Но ко времени записи солиста может случиться, что его звуковысотный диапазон несколько изменился, и аккомпанимент нужно транспонировать в иную тональность. Казалось бы, транспонировать сигнал можно методом гетеродинирования, смещая частоты исходного сигнала Fi в ту или иную сторону с помощью вспомогательной частоты F1: Fi` = Fi ± F1. Но применение этого способа нарушит гармонический строй. Пусть в спектре исходного сигнала имеются две составляющие, находящиеся в октавном соотношении, т.е. с частотами F и 2F. При смещении получим частоты F+ F и 2F + F, т.е. октавный интервал будет нарушен. То же случится со всеми другими музыкальными интервалами. Для устранения этого недостатка необходимо, чтобы смещение каждой частоты Fi было пропорционально этой частоте Fi.

Транспонировать

звучание в иную тональность можно,

изменив скорость движения фонограммы

до значения

![]() 2

по

сравнению с исходной скоростью записи

1

(рис.

11.55).

Если увеличить скорость, спектр сместится

в область более высоких частот, если

уменьшить

–

в область более низких частот.

Соответственно изменится тональность.

Такая возможность имеется в современных

монтажных магнитофонах. Достигается

это питанием ведущего синхронного

двигателя от генератора с управляемой

частотой. Однако при этом изменяется и

длительность звучания: при изменении

высоты звука на полтона

–

на

6%,

2

по

сравнению с исходной скоростью записи

1

(рис.

11.55).

Если увеличить скорость, спектр сместится

в область более высоких частот, если

уменьшить

–

в область более низких частот.

Соответственно изменится тональность.

Такая возможность имеется в современных

монтажных магнитофонах. Достигается

это питанием ведущего синхронного

двигателя от генератора с управляемой

частотой. Однако при этом изменяется и

длительность звучания: при изменении

высоты звука на полтона

–

на

6%,

на тон – 12 %, на два тона – на 26 %. Хотя возможности данного способа ограничены, пределы такого транспонирования звука практически вполне достаточны.

Р ассмотренный

прием, только при значительно (до

2

раз) изменении скорости используют

для создания голосов сказочных персонажей.

В давней радиопостановке "Золотой

ключик", известной нескольким

поколениям людей, звучание голоса

деревянного человечка Буратино, нежные

голоса кукол, наводящий ужас низкий

голос владельца кукольного театра

Карабаса-Барабаса были созданы

трансформацией голоса всего одного

исполнителя. Такой же прием используют

в эстрадных записях для имитации

эффектной, виртуозной игры пианиста.

Пьеса исполняется на октаву ниже нотной

записи на пониженной вдвое против

номинальной скорости записи, а затем

воспроизводится на номинальной

скорости.

ассмотренный

прием, только при значительно (до

2

раз) изменении скорости используют

для создания голосов сказочных персонажей.

В давней радиопостановке "Золотой

ключик", известной нескольким

поколениям людей, звучание голоса

деревянного человечка Буратино, нежные

голоса кукол, наводящий ужас низкий

голос владельца кукольного театра

Карабаса-Барабаса были созданы

трансформацией голоса всего одного

исполнителя. Такой же прием используют

в эстрадных записях для имитации

эффектной, виртуозной игры пианиста.

Пьеса исполняется на октаву ниже нотной

записи на пониженной вдвое против

номинальной скорости записи, а затем

воспроизводится на номинальной

скорости.

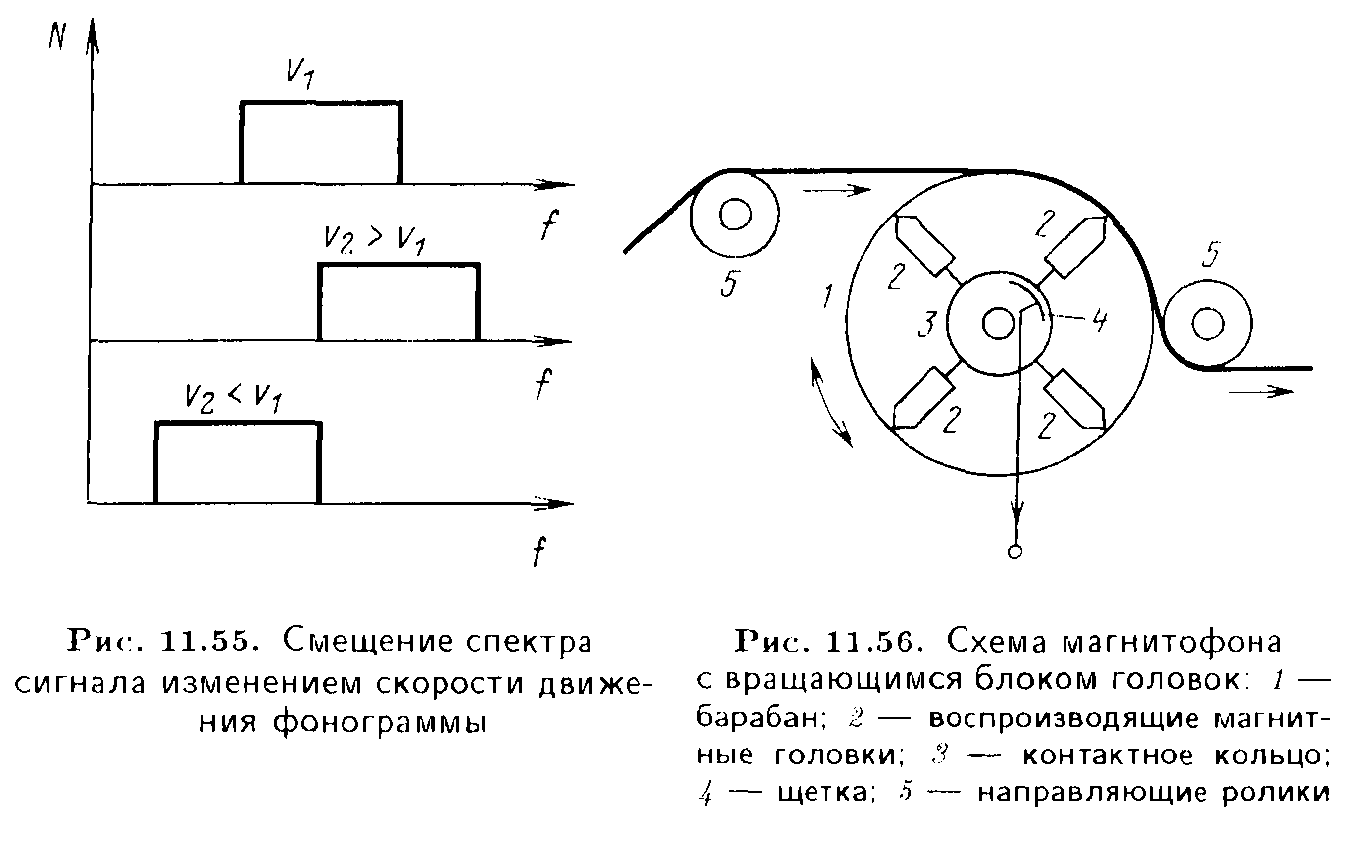

Для изменения тональности без изменения длительности звучания используют магнитофон с вращающимся блоком головок или особое цифровое устройство – гармонайзер.

Идея действия магнитофона с вращающимся блоком головок иллюстрируется рис. 11.56.

Представим, что на фонограмме записаны импульсы, следующие с какой-то частотой. Если барабан неподвижен, то одна из головок будет считывать импульсы с той же частотой, с какой они были записаны. Если барабан вращается по часовой стрелке, то головка как бы "догоняет" импульсы, записанные на фонограммные, и за прежний промежуток времени головки считают меньшее число импульсов, т.е. частота их следования уменьшится. Если барабан с головками вращается против часовой стрелки, то за тот же промежуток времени будет считано больше импульсов, чем при неподвижном барабане, т.е. частота следования импульсов увеличится по сравнению с исходной. Изменения частоты при постоянной скорости вращения барабана пропорциональны частотам записанных сигналов и нарушение гармонического строя сигналов не происходит.

Описанный эффект получают в настоящее время с помощью цифровых устройств. Сигнал разделяют на достаточно короткие отрезки. Затем осуществляют их временное сжатие или растяжение. Импульсы цифрового сигнала записывают в ячейки памяти. При считывании выборок записанные значения повторяют либо, наоборот, пропускают. Результатом является повышение или понижение высоты тона. При этом тональность может быть сдвинута на какой-то интервал музыкального звукоряда. Таким путем можно "заставить" солиста вторить себе в терцию, в квинту, даже в октаву, т.е. петь в разных регистрах. Эти, а также многие другие преобразования производит гармонайзер – комбинированный, многофункциональный программируемый прибор. Кроме основной функции – смещения спектра – он осуществляет задержки сигнала, имитирует процесс реверберации, частотное и амплитудное вибрато, тремоло (быструю смену звучания двух, соседних по высоте тонов), арпеджио ("разорванные аккорды", подобные аккордам арфы), одиночное и многократное эхо, многократное повторение какого-то отрывка, создает иллюзию звучания различных ударных инструментов в разных ритмах и т.д.

Наука и техника предоставила в распоряжение людей искусства разнообразные звуковые эффекты: от имитации или подчеркивания естественных звучаний до создания экстравагантных звучаний, не имеющих аналогов в жизни. Все они имеют право на существование, если создаются в художественных целях, а не для того, чтобы поразить слушателя, ударить по его сознанию и чувствам.

В практике звукового вещания и звукозаписи иногда возникает необходимость изменить длительность звучания. Это нужно для того, чтобы избежать излишних пауз между передачами или (что чаще) вместить передачу в промежуток времени, заданный сеткой вещания. Если требуемые изменения невелики (6– 12 %), их осуществляют изменением скорости движения фонограммы. Возникающие при этом изменения высоты звука на полтона – тон не замечаются слушателями и потому допустимы.

Большие возможности изменения длительности звучания предоставляют цифровые методы. В речевых передачах результат достигается автоматическим изменением длительности пауз. В случае музыкальных передач используют устройство, названное в Германии " растягивателем времени" (Zeitdehner). На основе анализа записанных в цифровую память сигналов определяют частоты колебаний и добавляют или, наоборот, удаляют некоторое количество отрывков звучания. В лучших образцах таких устройств длительность звучания изменяется от половины до удвоенного значения первоначальной длительности. Правда, при этом наблюдаются некоторые погрешности звучания.

Рассмотренные в настоящем разделе устройства помещают в пульт звукорежиссера, а при большом их числе – в стойку звуковых эффектов. Для облегчения управления такими сложными комплексами используют универсальные или специализированные ЭВМ. В их память закладывают типовые программы операций.

В заключение сделаем несколько замечаний экономического характера. Сложные цифровые устройства ЗЭ очень дороги. Несмотря на универсальность, они, как правило, в данный момент могут выполнять лишь одну функцию из числа заложенных в них, о чем изготовители устройств умалчивают. Зато более простые и потому более дешевые аналоговые устройства могут включаться в тракт одновременно и одновременно выполнять разные функции.

Следует отметить и то, что рекламируемые параметры цифровых устройств не всегда соответствуют действительности. Так, часто объявляемый динамический диапазон 90– 96 дБ на самом деле является отношением С/П. В большинстве случаев пока более экономичным является применение аналоговых устройств с цифровым управлением.