- •Содержание

- •Раздел 1. Требования по овладению педагогическими умениями и

- •Раздел 2. Содержание учебного процесса по гимнастике

- •Раздел 3. Содержание учебного процесса по гимнастике

- •Раздел 4. Содержание учебного процесса по гимнастике

- •Введение

- •Требования по овладению педагогическими умениями и навыками, необходимыми для преподавания гимнастики

- •Содержание учебного процесса по гимнастике студентов первого курса

- •Зачетные требования для студентов первого курса

- •2.2 Основные положения и движения звеньев тела

- •Положения рук и движения ими

- •2.2.2 Положение кисти и движения ею

- •Положение ног и движения ими

- •2.2.4 Основные и исходные положения

- •2.3 Методические указания для студентов первого курса

- •2.4 Общеразвивающие упражнения

- •2.5 Задание по составлению и записи комплекса общеразвивающих упражнений (ору)

- •Практика (учебный материал для мужских и женских групп) Общеразвивающие упражнения

- •Вольные упражнения

- •Акробатические упражнения

- •Упражнения на гимнастических снарядах

- •2.7 Примерные зачетные комбинации для студентов первого курса

- •3. Содержание учебного процесса по гимнастике студентов второго курса

- •3.1 Зачетные требования для студентов второго курса

- •Статистические упражнения

- •Динамические упражнения

- •Отталкивание и приземление

- •Реактивные движения и реактивные силы (реакция опоры), хлестовые движения

- •Вращательные движения

- •Маховые упражнения

- •Силовые упражнения

- •Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим упражнениям

- •3.2 Методические указания для студентов второго курса

- •Практика

- •4.2 Задание по учебной практике

- •Упражнения элементов для составления комбинаций

- •Акробатика

- •4.4 Примерные комбинации для студентов третьего курса

- •Термины, применяемые на различных снарядах. Висы смешанные

- •Висы простые

- •Упоры смешанные

- •Общие термины

- •Тесты по методике преподавания гимнастики.

- •Примерные темы контрольных и курсовых работ Примерные темы контрольных работ

- •Примерные темы курсовых работ

- •Примерная тематика курсовых работ для специализирующихся по спортивной гимнастике

- •Примерная тематика курсовых работ для специализирующихся по художественной гимнастике

- •Примерная тематика курсовых работ для специализирующихся по акробатике

- •Примерный перечень вопросов к экзаменам по теории методике преподавания гимнастики

- •Словарь гимнастической терминологии

- •Гимнастические термины передвижений

- •Список рекомендуемой литературы

- •Список используемой литературы

2.2.4 Основные и исходные положения

![]()

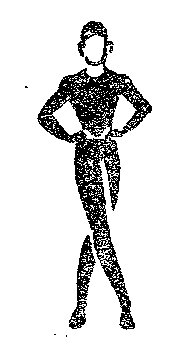

Основная стойка – это вертикальное положение на одной или обеих ногах (рис. 28).

Рис. 28

![]()

Стойка ноги врозь – в этой стойке ступни расположены так же, как в основной стойке, но ноги расставлены на шаг (на ширину плеч) (рис. 29).

Рис. 29

Ш ирокая

стойка ноги врозь

– стойка, в которой ноги широко разведены

в стороны; о положении рук, если они не

внизу, должны быть дополнительные

указания.

ирокая

стойка ноги врозь

– стойка, в которой ноги широко разведены

в стороны; о положении рук, если они не

внизу, должны быть дополнительные

указания.

Узкая стойка ноги врозь – стойка, в которой ноги расставлены врозь вдвое меньше, чем в стойке ноги врозь (рис. 30).

Рис. 30

Стойка ноги врозь правой – стойка, в которой правая нога находится на шаг впереди левой. Данная стойка может быть широкой и узкой, о чем следует указывать (рис. 31).

Рис. 31

С тойка

скрестно

(скрестная), в которой одна нога находится

перед другой скрестно и касается колена

опорной ноги, ступни параллельны, на

расстоянии 10-15 см. при названии слово

«Спереди» опускается, например стойка

скрестно правой, если правая нога

находиться перед левой (рис.32).

тойка

скрестно

(скрестная), в которой одна нога находится

перед другой скрестно и касается колена

опорной ноги, ступни параллельны, на

расстоянии 10-15 см. при названии слово

«Спереди» опускается, например стойка

скрестно правой, если правая нога

находиться перед левой (рис.32).

Рис. 32

![]()

Сомкнутая стойка – стойка, в которой ступни сомкнуты (рис.33).

Рис. 33

![]()

Стойка пятки врозь – стойка, в которой носки сомкнуты. А пятки разведены врозь (рис.34).

Рис. 34

Все перечисленные стойки можно выполнять на носке или одна на носке, другая на всей ступне, а также на пятках или одна на пятке. В этих случаях к основному названию стойки добавлять слова – на носках, на пятках, правая (левая) на носке, правая (левая) на пятке.

При наименовании стойки на одной ноге достаточно указывать, например: «Стойка на правой». Дополнительно определяется положение другой ноги, туловища или рук (согнуть вперед левую, левую руку в сторону, правую полусогнутую вверх).

Стойки с согнутыми ногами именуют следующим образом:

С![]() тойка

на коленях

– стойка, в которой колени, голени и

носки опираются о пол (снаряд) всей

длиной, носки вытянуты (рис.), при

выполнении из основной стойки или из

сомкнутой стойки опусканием, сгибая

ноги, указаний о способе выполнения не

требуется (рис. 35).

тойка

на коленях

– стойка, в которой колени, голени и

носки опираются о пол (снаряд) всей

длиной, носки вытянуты (рис.), при

выполнении из основной стойки или из

сомкнутой стойки опусканием, сгибая

ноги, указаний о способе выполнения не

требуется (рис. 35).

Рис. 35

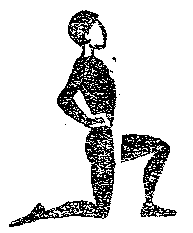

Стойка

на правом (левом) колене

– при обычном способе выполнения одна

нога поднимается и, сгибаясь, отводится

назад. Одновременно с этим сгибается

другая нога, опускаясь на колено так,

чтобы бедро опорной ноги и голень другой

(находящейся впереди) были перпендикулярны

полу (опоре) (рис. 36). Иное расположение

ног или способ выполнения указываются.

Например: шагом правой стойка на левом

колене, руки за голову (если она

выполняется шагом вперед). Положение

рук, если они не внизу, указывается

дополнительно. Например: левую

вперед-кверху, правую в сторону-назад

(или назад-книзу).(1-35)

Стойка

на правом (левом) колене

– при обычном способе выполнения одна

нога поднимается и, сгибаясь, отводится

назад. Одновременно с этим сгибается

другая нога, опускаясь на колено так,

чтобы бедро опорной ноги и голень другой

(находящейся впереди) были перпендикулярны

полу (опоре) (рис. 36). Иное расположение

ног или способ выполнения указываются.

Например: шагом правой стойка на левом

колене, руки за голову (если она

выполняется шагом вперед). Положение

рук, если они не внизу, указывается

дополнительно. Например: левую

вперед-кверху, правую в сторону-назад

(или назад-книзу).(1-35)

Рис. 36

П рисед

–

положение занимающего, в котором ноги

согнуты (опора на носках), руки в любом

положении (рис. 37). Выполняется из основной

стойки полным сгибанием ног. Положение

ног на всей ступне указывать дополнительно.

рисед

–

положение занимающего, в котором ноги

согнуты (опора на носках), руки в любом

положении (рис. 37). Выполняется из основной

стойки полным сгибанием ног. Положение

ног на всей ступне указывать дополнительно.

Рис. 37

Различают:

П рисед

на колено (наклонный)

– присед, при выполнении которого бедра,

туловище и голова на одной прямой линии.

Положение рук, если они не вдоль тела,

указывать дополнительно. Например: руки

вперед (рис. 38).

рисед

на колено (наклонный)

– присед, при выполнении которого бедра,

туловище и голова на одной прямой линии.

Положение рук, если они не вдоль тела,

указывать дополнительно. Например: руки

вперед (рис. 38).

Рис. 38

К руглый

присед

(полуприсед) – приседание на носках,

колени вместе, туловище согнуто вперед,

руки вперед, голова опущена (рис.39).

руглый

присед

(полуприсед) – приседание на носках,

колени вместе, туловище согнуто вперед,

руки вперед, голова опущена (рис.39).

Рис. 39

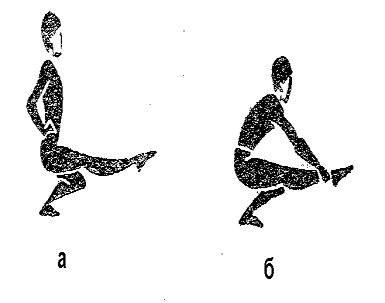

П рисед

на правой

(левой) – приседание, выполняемое на

одной ноге, другая поднята вперед, руки

на пояс (рис. 40-а), а иное положение ноги

и рук указывается дополнительно. При

выполнении с захватом руками за

голеностопный сустав свободной ноги

называется- «Присед на левой с захватом»

(рис.40-б).

рисед

на правой

(левой) – приседание, выполняемое на

одной ноге, другая поднята вперед, руки

на пояс (рис. 40-а), а иное положение ноги

и рук указывается дополнительно. При

выполнении с захватом руками за

голеностопный сустав свободной ноги

называется- «Присед на левой с захватом»

(рис.40-б).

Рис. 40

Присед пружиня (пружинный) – приседание, выполняемое с добавочными пружинящими движениями после незначительного разгибания ног с последующим их полным сгибанием.(1-37)

Выпад

– выполняется выставлением ноги в любом

направлении с одновременным сгибанием

ее. Туловище сохраняет вертикальное

положение, голова прямо (рис. 41).

Выпад

– выполняется выставлением ноги в любом

направлении с одновременным сгибанием

ее. Туловище сохраняет вертикальное

положение, голова прямо (рис. 41).

Рис. 41

По направлению движения различают:

Выпад правой (левой) – выставление ноги вперед с одновременным таким сгибанием ее, чтобы колено находилось на уровне носка, а ступня другой ноги несколько поворачивалась носком наружу.

Выпад вправо (влево) – выставление ноги в сторону. Ступни сохраняют положение основной стойки.

В ыпад

назад

(или назад-наружу, внутрь и т.п.) –

выставление ноги назад. если нужно,

указывать ногу. Например, выпад правой

назад (рис. 42). О других направлениях

необходимы дополнительные указания.

Например: выпад левой вправо (или

вправо-вперед и т.п.).

ыпад

назад

(или назад-наружу, внутрь и т.п.) –

выставление ноги назад. если нужно,

указывать ногу. Например, выпад правой

назад (рис. 42). О других направлениях

необходимы дополнительные указания.

Например: выпад левой вправо (или

вправо-вперед и т.п.).

Рис. 42

Разновидности выпада:

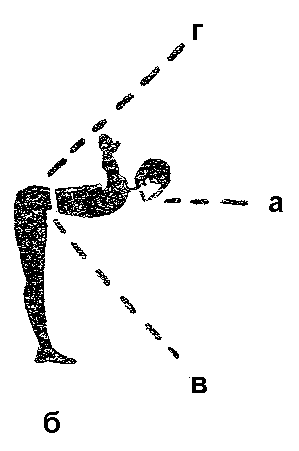

В ыпад

наклонно

(наклонный) – выпад, при котором туловище

наклонено в сторону (вперед или назад)

по направлению движения и составляет

прямую линию с прямой ногой. Обычно руки

подняты вверх (рис. 43). Иное положение

рук указывается дополнительно.

Рис. 43

ыпад

наклонно

(наклонный) – выпад, при котором туловище

наклонено в сторону (вперед или назад)

по направлению движения и составляет

прямую линию с прямой ногой. Обычно руки

подняты вверх (рис. 43). Иное положение

рук указывается дополнительно.

Рис. 43

В ыпад

с наклоном

– соединение выпада с одновременным

наклоном туловища вперед, руки свободно

скрещиваются перед коленом выставленной

ноги. Например: выпад влево (вправо) с

наклоном (рис. 44).

ыпад

с наклоном

– соединение выпада с одновременным

наклоном туловища вперед, руки свободно

скрещиваются перед коленом выставленной

ноги. Например: выпад влево (вправо) с

наклоном (рис. 44).

Рис. 44

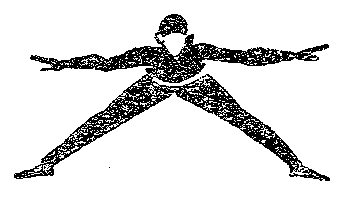

Г лубокий

выпад

– выпад с максимальным разведением

ног. Положение рук и туловища указывается

дополнительно. Например: глубокий выпад

правой, руки в стороны-назад (рис.

45).(1-38)

лубокий

выпад

– выпад с максимальным разведением

ног. Положение рук и туловища указывается

дополнительно. Например: глубокий выпад

правой, руки в стороны-назад (рис.

45).(1-38)

Рис. 45

Наклон – сгибание туловища в любом направлении. При наклоне головы всегда добавлять слово «головы», например наклон головы вправо.

Различают:

Н аклон

– термин для определения сгибания тела

в тазобедренных суставах вперед, назад

или в стороны с полной амплитудой

движения. При выполнении вперед указание

о направлении можно опускать. Например:

наклон (рис. 46).

аклон

– термин для определения сгибания тела

в тазобедренных суставах вперед, назад

или в стороны с полной амплитудой

движения. При выполнении вперед указание

о направлении можно опускать. Например:

наклон (рис. 46).

Рис. 46

Наклон прямым туловищем – наклон, при котором туловище сохраняет прямое положение. Например, из стойки ноги врозь (вперед) (рис. 47-а) или из стойки на коленях – наклон назад прямым туловищем.

Н аклон

прогнувшись

– выполняется обычно вперед, руки в

стороны, голова приподнята (рис. 47-б).

аклон

прогнувшись

– выполняется обычно вперед, руки в

стороны, голова приподнята (рис. 47-б).

Наклон вперед-книзу – наклон, при котором туловище наклонено под углом 45° ниже горизонтали (рис. 47-в).

Полунаклон – наклон, при котором туловище наклонено на 45° выше горизонтали (рис. 47-г).

Рис. 47

Н аклон

с захватом

– наклон вперед, при котором руки

захватывают голеностопные суставы с

подтягиванием (голени) снаружи (рис.

48).

аклон

с захватом

– наклон вперед, при котором руки

захватывают голеностопные суставы с

подтягиванием (голени) снаружи (рис.

48).

Рис. 48

Н аклон

касаясь

– наклон назад, при котором руки касаются

пола (рис. 49). Можно выполнять, касаясь

одной рукой пола. В этом случае указывать:

наклон назад, касаясь, например: левой.

аклон

касаясь

– наклон назад, при котором руки касаются

пола (рис. 49). Можно выполнять, касаясь

одной рукой пола. В этом случае указывать:

наклон назад, касаясь, например: левой.

Рис. 49

Пружинящий наклон – обычный наклон вперед, выполняемый несколькими движениями при неполном выпрямлении туловища между наклонами.

Н аклон

в широкой стойке

– наклон прогнувшись, выполняемый в

широкой стойке ноги врозь, руки в стороны,

смотреть вперед (рис. 50).

аклон

в широкой стойке

– наклон прогнувшись, выполняемый в

широкой стойке ноги врозь, руки в стороны,

смотреть вперед (рис. 50).

Н

Рис. 50

Наклон последовательно (последовательный) – наклон, при котором туловище сгибается последовательным включением в движение отдельных суставов (позвоночника). Выполняется в различных направлениях.

Для определения разгибания тела после наклонов установлен термин – «Выпрямиться» (выпрямление).

С ед

–

положение занимающегося (гимнаста) сидя

на полу или на снаряде с прямыми ногами,

руки касаются опоры или находятся в

каком-либо другом положении (рис. 51).

ед

–

положение занимающегося (гимнаста) сидя

на полу или на снаряде с прямыми ногами,

руки касаются опоры или находятся в

каком-либо другом положении (рис. 51).

Рис. 51

Существуют следующие разновидности седов:

Сед ноги врозь – положение сидя с разведенными врозь ногами.

С ед

углом

– положение сидя с поднятыми вперед

ногами, образующими с туловищем прямой

угол (примерно), голова прямо (рис. 52).

Иные положения указывать дополнительно.

Например: сед углом, руки в стороны.

ед

углом

– положение сидя с поднятыми вперед

ногами, образующими с туловищем прямой

угол (примерно), голова прямо (рис. 52).

Иные положения указывать дополнительно.

Например: сед углом, руки в стороны.

Рис. 52

Сед на бедре – сед, при котором тяжесть тела находится на бедре одной ноги; ноги обычно согнуты. При выполнении на полу руки обычно подняты в разноименную сторону.

Сед согнувшись – сед, при котором ноги подняты до вертикального положения (примерно).

Сед с захватом – то же, но туловище и голова наклонены к ногам, а ноги захватом за голеностопные суставы притягиваются к туловищу, голова опущена.

С ед

на пятках

– сед на обеих пятках, туловище

вертикально, руки обычно на поясе (рис.

53). Иное положение рук указывается

дополнительно.

ед

на пятках

– сед на обеих пятках, туловище

вертикально, руки обычно на поясе (рис.

53). Иное положение рук указывается

дополнительно.

Рис. 53

С

Рис. 54

Разновидности положения лежа:

На спине – ноги сомкнуты, прямые, руки вдоль тела. Иное положение рук указывается.

На

животе

– согнутые руки касаются пола (опоры),

сомкнутые прямые ноги лежат свободно.

На

животе

– согнутые руки касаются пола (опоры),

сомкнутые прямые ноги лежат свободно.

Прогнувшись – тело максимально прогнуто, руки вверх-наружу, ноги и голова приподняты (рис. 55). Иное положение рук или одной ноги указывается.

Рис. 55

На груди с опорой коленом – положение с опорой на грудь и одно колено; другая нога отведена назад; руки обычно подняты в стороны. Иное положение рук и неопорной ноги указывается.

Правым (левым) боком – положение с опорой одним боком. Обычно ноги сомкнуты, прямые руки вверх. Иное положение ног и рук указывается дополнительно. Например: лежа левым боком с опорой предплечьем, правую руку в сторону.

К ольцом

–

положение лежа с касание ногами головы

(рис.56).

ольцом

–

положение лежа с касание ногами головы

(рис.56).

Рис. 56

К ольцом

с разноименным захватом (рис.57).

ольцом

с разноименным захватом (рис.57).

Рис. 57

Упоры делятся на простые – с опорой одними руками и смешанные – с дополнительной опорой какой-либо частью тела, кроме рук (чаще всего ногами).

Упор – положение занимающегося (гимнаста) с опорой одними руками.

Различают:

Упор

стоя

– смешанный упор, при котором тело

гимнаста ближе к вертикальному положению,

т. е. угол больше 45° (по отношению к

опорной плоскости). Аналогичным термином

обозначается положение упора согнувшись

(рис. 58); слово «Согнувшись» можно

о пускать,

поскольку такой упор представляет собой

единственный вариант.

пускать,

поскольку такой упор представляет собой

единственный вариант.

Рис. 58

У пор

лежа

– положение, в котором угол меньше 45°

(рис.59).

пор

лежа

– положение, в котором угол меньше 45°

(рис.59).

Рис. 59

По отношению к опоре (полу или снаряду) упоры могут быть:

Спереди

– когда занимающийся обращен передней

стороной тела к опоре. Термин «Спереди»

принято опускать, но всегда указывается

термин «сзади», когда гимнаст обращен

к опоре спиной (рис. 60).

Спереди

– когда занимающийся обращен передней

стороной тела к опоре. Термин «Спереди»

принято опускать, но всегда указывается

термин «сзади», когда гимнаст обращен

к опоре спиной (рис. 60).

Рис. 60

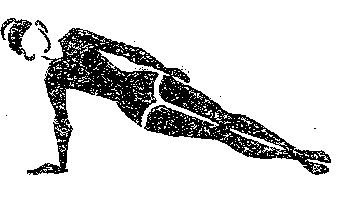

Б оком

(правым или левым) – при опоре на одну

руку, тело обращено боком к опоре, другая

рука обычно у тела, о чем указаний не

требуется (рис. 61). Иное положение

свободной руки указывается.

оком

(правым или левым) – при опоре на одну

руку, тело обращено боком к опоре, другая

рука обычно у тела, о чем указаний не

требуется (рис. 61). Иное положение

свободной руки указывается.

Рис. 61

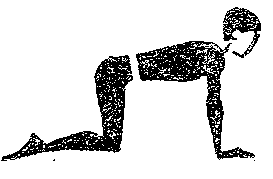

У пор

на коленях

– тело опирается руками и коленями.

Носки вытянуты (рис.62).

пор

на коленях

– тело опирается руками и коленями.

Носки вытянуты (рис.62).

Рис. 62

Упор на правом (левом) колене – при наименовании указывается опорная нога, другая отведена назад.

Упор на колене одноименный – опора правой рукой и правым коленом или разноименный – опора правой рукой и левым коленом.

У пор

на колене боком

– тело обращено к опоре боком (рис.63).

пор

на колене боком

– тело обращено к опоре боком (рис.63).

Рис. 63

Упор на колене с захватом – упор, при котором неопорная нога захватывается свободной рукой за носок и сгибается в колене.

Упор присев – присед, колени вместе, руки опираются около носков снаружи, голова прямо (рис. 64). При выполнении на одной ноге указывается название ноги, на которой выполняется приседание, а также положение свободной ноги. Например: упор присев на правой, левая сзади на носке; или левую в сторону на носок.

Рис. 64

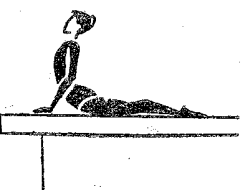

У пор

лежа на бедрах

– упор, при котором тело максимально

прогнуто (бедра касаются опоры или лежат

на ней) (рис. 65). При опоре предплечьями

именуется упор лежа на предплечьях и

упор лежа на бедрах на предплечьях.

пор

лежа на бедрах

– упор, при котором тело максимально

прогнуто (бедра касаются опоры или лежат

на ней) (рис. 65). При опоре предплечьями

именуется упор лежа на предплечьях и

упор лежа на бедрах на предплечьях.

Рис. 65

У пор

лежа сзади на предплечьях (рис.

66). Если аналогичное положение выполняется

сидя, то оно называется упор

на предплечьях сидя.

пор

лежа сзади на предплечьях (рис.

66). Если аналогичное положение выполняется

сидя, то оно называется упор

на предплечьях сидя.

Рис. 66

Упор лежа кольцом (или кольцом правой, левой) – упор лежа на бедрах, при выполнении с неполной амплитудой называют полукольцом (когда нет касания).(1-51)

Равновесие

– положение,

в котором занимающийся стоит на одной

ноге, наклонившись вперед, другая нога

отведена назад до отказа, руки в стороны

(рис. 67). Для определения этого основного

равновесия достаточно двух слов.

Например: равновесие на правой (левой),

так как положение рук и другой ноги само

собой разумеется. Иные положения рук и

свободной ноги указываются. Например:

равновесие на правой, согнув левую назад

(«аттитюд»).

Равновесие

– положение,

в котором занимающийся стоит на одной

ноге, наклонившись вперед, другая нога

отведена назад до отказа, руки в стороны

(рис. 67). Для определения этого основного

равновесия достаточно двух слов.

Например: равновесие на правой (левой),

так как положение рук и другой ноги само

собой разумеется. Иные положения рук и

свободной ноги указываются. Например:

равновесие на правой, согнув левую назад

(«аттитюд»).

Равновесие с наклоном – туловище наклонено вперед-книзу (под 45°), кисти у пола (рис. – пунктир).

Рис. 67

Б оковое

равновесие

– исполнитель находится боком к опоре,

одноименная рука вверх, другая за спину

(рис. 68). Иное положение свободной ноги

и рук указывается.

оковое

равновесие

– исполнитель находится боком к опоре,

одноименная рука вверх, другая за спину

(рис. 68). Иное положение свободной ноги

и рук указывается.

Рис. 68

Одноименное равновесие – одноименная с опорной ногой рука вперед-кверху, другая назад.

Р азноименное

равновесие

показано на рис. 69. Иное положение рук

указывается.

азноименное

равновесие

показано на рис. 69. Иное положение рук

указывается.

Рис. 69

Заднее равновесие – исполнитель обращен спиной к опоре, руки в стороны. Иное положение рук указывается.

Ф ронтальное

равновесие

– одна нога поднята в сторону (или выше),

руки в стороны (рис.70).

ронтальное

равновесие

– одна нога поднята в сторону (или выше),

руки в стороны (рис.70).

Фронтальное равновесие с захватом – аналогичное, но поднятая в сторону-кверху нога удерживается одноименной рукой, другая вверх-наружу (симметрично).

Рис. 70

Высокое

равновесие

(вертикальное) – тело в вертикальном

положении (или близком к нему), свободная

нога отведена назад, одноименная рука

в сторону, другая вперед или вверх (рис.

71). может выполняться на носке, со

сгибанием свободной ноги и иным положением

рук, о чем указывается особо.

Высокое

равновесие

(вертикальное) – тело в вертикальном

положении (или близком к нему), свободная

нога отведена назад, одноименная рука

в сторону, другая вперед или вверх (рис.

71). может выполняться на носке, со

сгибанием свободной ноги и иным положением

рук, о чем указывается особо.

Рис. 71

Р авновесие

полукольцом

– нога сгибается назад на уровне головы

или выше, но не касаясь головы, руки

вверх-наружу (рис. 72). Иное положение рук

указывается.

авновесие

полукольцом

– нога сгибается назад на уровне головы

или выше, но не касаясь головы, руки

вверх-наружу (рис. 72). Иное положение рук

указывается.

Равновесие кольцом – аналогичное равновесие с касанием носком головы. Обычно выполняется с захватом рукой за носок за головой или над ней.

Рис. 72

Р авновесие

на колене

– выполняется с опорой коленом (рис.73).

авновесие

на колене

– выполняется с опорой коленом (рис.73).

Заднее равновесие на колене – аналогичное, но спина к опоре.

Рис. 73

Р авновесие

на локте

– исполнитель уравновешивается, опираясь

на локоть (рис. 74). При выполнении боком

указывать – «Боковое».

авновесие

на локте

– исполнитель уравновешивается, опираясь

на локоть (рис. 74). При выполнении боком

указывать – «Боковое».

Рис. 74

К рестообразное

равновесие

– выполняется отведением неопорной

ноги в сторону с наклоном туловища

вперед; одноименная опорной ноге рука

в сторону, другая вперед (рис. 75).

рестообразное

равновесие

– выполняется отведением неопорной

ноги в сторону с наклоном туловища

вперед; одноименная опорной ноге рука

в сторону, другая вперед (рис. 75).

Рис. 75

Равновесие

шпагатом

– нога отведена назад с одновременном

наклоном вперед и захватом (рис. 76).

Равновесие

шпагатом

– нога отведена назад с одновременном

наклоном вперед и захватом (рис. 76).

Большинство описанных равновесий можно выполнять как на всей ступне, так и на носке. Во втором случае необходимо дополнительно указывать – «на носке». Например, высокое равновесие на левом носке, правая слегка согнута назад, левую руку в сторону-назад, правую полусогнутую перед собой (кисть на уровне живота), голову наклонить назад.

Рис. 76

Б оковое

равновесие на правой (левой) руке

показано на рис. 77. (1-53)

оковое

равновесие на правой (левой) руке

показано на рис. 77. (1-53)

Рис. 77