- •Общий уход за больными

- •Глава 11. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

- •Глава 12. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения

- •Глава 13. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения.

- •Глава 14. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей

- •Глава 15. Терминальное состояние. Реанимация

- •Глава 1

- •1.1. Цель и задачи общего ухода за больными

- •1.2. Медицинская этика и деонтология в работе медицинской сестры

- •13. Юридическая ответственность медицинских сестер

- •Глава 2

- •Глава 3

- •3.1. Устройство приемного отделения

- •1) Прием и регистрация больных;

- •3.2. Прием и регистрация больных

- •3.3. Санитарная обработка больного

- •3.5. Транспортировка больного в отделение

- •Глава 4

- •4.1. Устройство лечебного отделения

- •4.2. Лечебно-охранительный режим в отделении

- •4.3. Должностные обязанности палатной медицинской сестры

- •4.4. Санитарно-эпидемиологический режим в лечебном отделении

- •4.5. Передача дежурства

- •4.6. Устройство лечебного инфекционного отделения

- •Глава 5

- •5.1. Положение больного в постели

- •5.2. Смена белья

- •5.3. Уход за кожей

- •5.4. Профилактика пролежней

- •5.5. Отдельные элементы ухода за тяжелобольными

- •5.6. Применение суден и мочеприемников

- •Глава 6 питание больных

- •6.1. Состав и энергетическая ценность пищи

- •6.2. Организация лечебного питания

- •Разгрузочные (контрастные) дни

- •Порционник

- •1. Сведения о наличии больных

- •6.3. Раздача пищи

- •6.4. Искусственное питание

- •Глава 7

- •7.1. Терморегуляция

- •7.2. Измерение температуры тела

- •7.3. Лихорадка

- •7.4. Уход за лихорадящими больными

- •Глава 8

- •8.1. Водолечение

- •8.2. Горчичники

- •8.3. Банки

- •8.4. Грелка

- •8.5. Пузырь со льдом

- •8.6. Компресс

- •8.7. Гирудотерапия

- •Глава 9

- •9.1. Выписывание лекарственных средств для лечебного отделения

- •9.2. Хранение лекарственных средств в отделении

- •9.3. Раздача лекарственных средств больным

- •9.4. Пути введения лекарственных средств

- •9.4.1. Энтеральные пути введения

- •9.4.2. Наружное применение лекарственных средств

- •Глава 10

- •10.1. Устройство шприца

- •10.2. Иглы для инъекций

- •103. Стерилизация шприцев и игл

- •10.3.1. Предстерилизационная очистка

- •10.3.2. Стерилизация в воздушном стерилизаторе (в сухо жаровом шкафу)

- •10.3.3. Стерилизация в паровом стерилизаторе

- •10.4. Сборка шприца

- •10.5. Набор раствора из ампулы

- •10.6. Набор раствора из флакона

- •10.7. Инъекции

- •10.8. Осложнения инъекций

- •Глава 11

- •11.1. Наблюдение за дыханием

- •11.3. Оксигенотерапия

- •Глава 12

- •12.1. Исследование артериального пульса

- •12.2. Измерение артериального давления

- •12.4. Уход за больными с хронической недостаточностью кровообращения

- •13.1. Основные симптомы и уход за больными с заболеваниями желудка

- •13.1.1. Промывание желудка

- •13.1.3. Подготовка больного к эндоскопическому исследованию желудка

- •13.1.4. Исследование секреторной функции желудка

- •13.1.5. Лечебное питание при заболеваниях желудка

- •13.2.1. Основные симптомы при заболеваниях кишечника и уход за больными

- •13.2.2. Подготовка больного к рентгенологическому исследованию толстой кишки

- •13.2.3. Подготовка больного к эндоскопическому исследованию кишечника

- •13.2.4. Взятие кала для лабораторного исследования

- •13.2.5. Применение газоотводной трубки

- •13.2.6. Клизмы

- •13.2.7. Лечебное питание при заболеваниях кишечника

- •13.4. Дуоденальное зондирование

- •Глава 14

- •14.2. Взятие мочи для исследования

- •14.4. Катетеризация мочевого пузыря

- •Глава 15

- •15.1. Терминальное состояние

- •15.2. Реанимация

- •15.3. Правила обращения с трупом

15.2. Реанимация

Основные задачи реанимации — борьба с гипоксией и стимуляция угасающих функций организма больного.

Каждый медицинский работник должен в совершенстве владеть основными способами реанимации.

Запомните! Чем раньше начаты мероприятия по оживлению, тем более вероятен успех.

Несколько минут, отделяющие состояние клинической смерти от биологической, не оставляют времени на ожидание: при терминальном состоянии минимальная, но своевременно оказанная помощь бывает эффективнее сложнейших врачебных мероприятий, проводимых спустя длительное время после наступления клинической смерти.

Основными элементами реанимации являются искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и непрямой массаж сердца.

Искусственная вентиляция легких. Сущность ИВЛ состоит в искусственном введении воздуха в легкие больного.

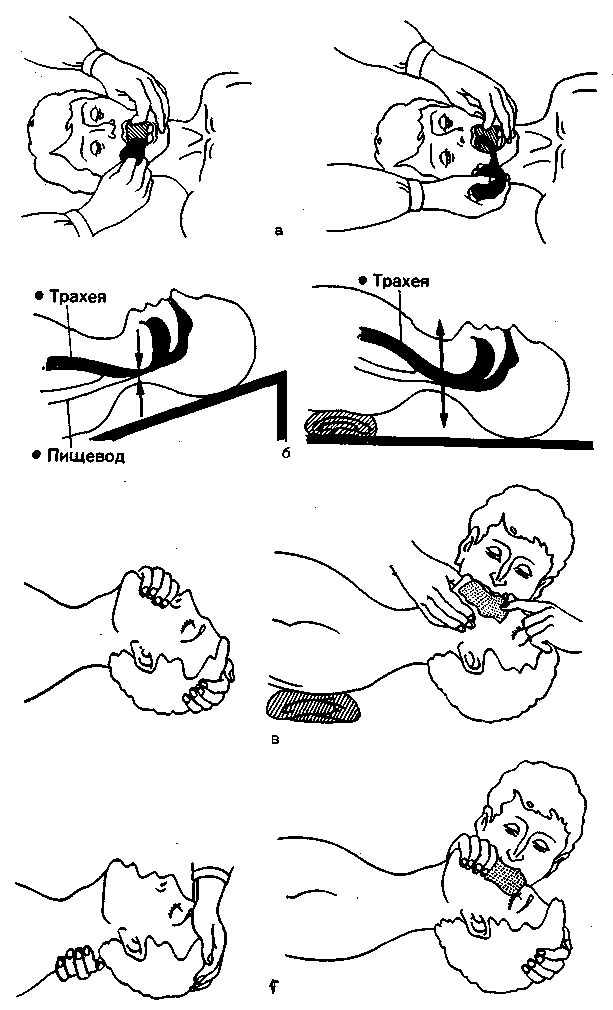

Рис.15.2. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

а — освобождение полости рта от инородных тел пальцем или с помощью грушевидного баллона; б — неправильное (слева) и правильное (справа) положение головы для проведения ИВЛ; в — метод «изо рта в рот»; г — метод «изо рта в нос».

Самыми простыми способами ИВЛ является искусственное дыхание по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос». При оживлении по способу «изо рта в рот» в легкие вводится до 1,5 л воздуха, что составляет объем одного глубокого вдоха.

Запомните! При проведении искусственной вентиляции легких западение языка является основным препятствием для поступления воздуха в легкие.

Последовательность действий при реанимации:

1) положите больного на спину на жесткую поверхность (это необходимое условие для осуществления непрямого массажа сердца, который проводится одновременно с ИВЛ);

2) очистите полость рта от слюны, слизи, рвотных масс и т. д. ручным способом (пальцем, салфеткой, платком) (рис. 15.2, а);

3) встаньте справа от больного, подложите под шею правую руку и приподнимите шею: при этом голова больного запрокидывается назад и его дыхательные пути, закрытые до этого запавшим языком, открываются (рис. 15.2, б);

4) удерживайте голову больного в запрокинутом положении, надавливая ребром ладони на лоб больного (рис. 15.2, в), большим и указательным пальцем левой руки зажмите нос больного;

5) уберите правую руку из-под шеи и, надавив ею на подбородок, откройте рот больному, затем положите на рот салфетку;

6) глубоко вдохните и, плотно прижав свой рот ко рту больного (через салфетку), энергично выдохните все содержимое своих легких (см. рис. 15.1, в), смещая правой рукой нижнюю челюсть больного кверху для предупреждения западения языка.

Дыхание должно быть ритмичным, 16—20 раз в минуту.

При проведении ИВЛ способом «изо рта в нос» положение больного такое же, как при способе «изо рта в рот», но рот больного должен быть закрыт, а нижняя челюсть смещена кверху (рис. 15.2, г).

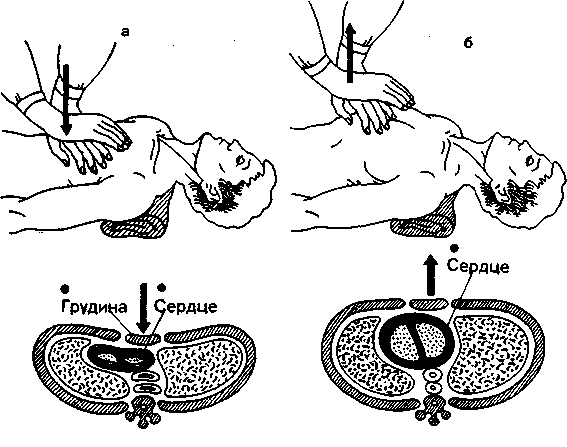

Непрямой массаж сердца. Смысл наружного массажа сердца состоит в том, что при сдавливании сердца между позвоночником и грудиной (рис. 15.3, а) кровь из его полостей изгоняется в аорту и поступает, в частности, в сонные артерии, а затем через легочную артерию — в легкие, где обогащается кислородом. После того как давление на грудину прекращается, полости сердца вновь заполняются кровью (рис. 15.3, б).

Позвонок

Рис.15.3. Непрямой массаж сердца, а — «систола»; б — «диастола».

Производящий непрямой массаж сердца встает сбоку от больного, левую ладонь располагает на нижней трети грудины, т. е. на 2 пальца выше мечевидного отростка, а правую ладонь — на тыле левой. Давление на грудину производится с такой силой, чтобы прогнуть ее к позвоночнику на 4— 5 см. Число нажатий на грудину 60—70 раз в минуту. Непрямой массаж требует значительных усилий. Он эффективен при сочетании с ИВЛ.

Запомните!

1. Если ИВЛ и непрямой массаж сердца проводит один человек, то через каждые 15 нажатий на грудину с интервалом 1с он должен произвести два сильных «вдоха» по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

2. Если в реанимации принимают участие два человека, то после каждых 5 нажатий на грудину производят один «вдох» по методу «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

При эффективности массажа на сонных, бедренных и лучевых артериях появляется пульс, артериальное давление повышается до 60—80 мм рт. ст., зрачки суживаются и реагируют на свет, исчезает синюшная окраска и мертвенная бледность кожных покровов; в последующем восстанавливается самостоятельное дыхание.

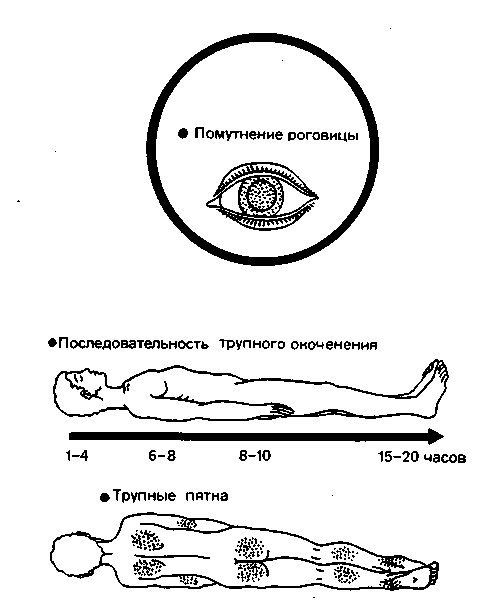

Если через 30—40 мин от начала реанимации сердечная деятельность не восстановилась, зрачки остаются широкими, без реакции на свет, можно считать реанимацию безуспешной и следует ее прекратить, так как наступила гибель головного мозга, т. е. биологическая смерть. Мышцы при этом расслабляются, тело охлаждается до температуры окружающей среды, позднее появляются трупные пятна, через 2—4 ч возникает трупное окоченение (рис. 15.4).

Рис. 15.4. Признаки биологической смерти.