- •11. Расчет высоты массообменных аппаратов с непрерывным контактом фаз. Высота и число единиц переноса.

- •12. Расчет высоты массообменных аппаратов с дискретным контактом фаз. Теоретическая и действительная ступень контакта.

- •15 Влияние температуры и давления на процесс абсорбции

- •16 Методы десорбции

- •21 Насадки для массообменных колонн. Их характеристика и выбор

- •25 Абсорбер с плоскопараллельной насадкой

- •37. Флегмовое число. Определение его минимального и оптимального значения.

- •39. Перегонка с дефлигмацией. Многократная перегонка.

- •45. Сушильные агенты. Выбор сушильного агента и режима сушки.

- •49.Простой сушильный вариант теоретической и реальной сушилок

- •50. Сушильный вариант с рециркуляцией сушильного агента

- •51.Сушильный вариант с промежуточным подогревом (по зонам).

- •52. Сушка топочными газами.

- •55 Барабанная сушилка

- •56 Камерная сушилка

- •57.Ленточные сушилки

- •58,Сушулки кипящего слоя

- •59 Пневматические сушилки.

- •60.Распылительные сушилки.

- •64. Расчет адсорберов

- •68. Экстракция. Основные понятия

- •69.Равновесие в системе

- •70.Принципиальные схемы проведения экстрагирования.

- •71. Типовые конструкции экстракторов. Роторно-дисковый экстрактор.

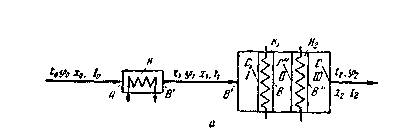

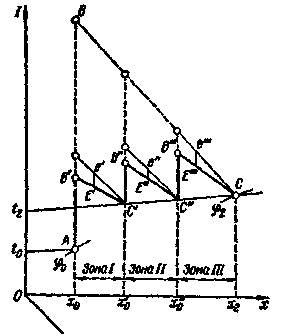

51.Сушильный вариант с промежуточным подогревом (по зонам).

С ушилка

с промежуточным подогревом

воздуха по зонам: а-принципиальная схема

ушилка

с промежуточным подогревом

воздуха по зонам: а-принципиальная схема

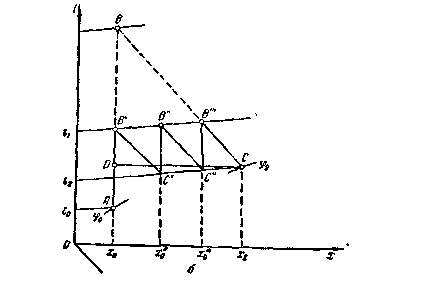

б -изображение

теоретического процесса на I-x

диаграмме. Сушилка,

работающая по этой схеме состоит из

ряда зон, в каждой из которых установлен

дополнительный калорифер (на

рисунке для

простоты показаны только две зоны).

Такой многократный, или ступенчатый,

подогрев воздуха в сушильной камере

позволяет не только вести сушку в мягких

условиях — при небольшом перепаде

температур в камере, но и обеспечивает

более гибкие условия сушки.

Воздух,

нагретый во внешнем калорифере, проходит

зону I,

где извлекает из материала часть влаги

и несколько охлаждается, после чего

поступает в зону I

I,

на входе в которую нагревается в

калорифере K1,

сушит материал, после чего вновь

подогревается в калорифере K2,

затем поступает в следующую зону и т.

д.

-изображение

теоретического процесса на I-x

диаграмме. Сушилка,

работающая по этой схеме состоит из

ряда зон, в каждой из которых установлен

дополнительный калорифер (на

рисунке для

простоты показаны только две зоны).

Такой многократный, или ступенчатый,

подогрев воздуха в сушильной камере

позволяет не только вести сушку в мягких

условиях — при небольшом перепаде

температур в камере, но и обеспечивает

более гибкие условия сушки.

Воздух,

нагретый во внешнем калорифере, проходит

зону I,

где извлекает из материала часть влаги

и несколько охлаждается, после чего

поступает в зону I

I,

на входе в которую нагревается в

калорифере K1,

сушит материал, после чего вновь

подогревается в калорифере K2,

затем поступает в следующую зону и т.

д.

Таким образом, воздух проходит последовательно все зоны, в каждой из которых осуществляется процесс сушки по основной схеме. Поэтому изменение состояния воздуха носит ступенчатый характер и изображается на диаграмме I-x ломаной линией АВ'С'В"С"В"'С (для теоретической сушилки).

Согласно

схеме, отработанный воздух каждой

предыдущей ступени является исходным

для последующей и нагревается в ней при

x

= соnst.

Следовательно, х0

=

х0'=

х1';

х2'

=

;

;

причем нижние индексы относятся

соответственно к исходному, нагретому

в отработанному воздуху, а верхние

индексы указывают порядковый номер

зоны. Вместе с тем расход абсолютно

сухого воздуха одинаков для всех зон и

равен его расходу для всей сушилки:

причем нижние индексы относятся

соответственно к исходному, нагретому

в отработанному воздуху, а верхние

индексы указывают порядковый номер

зоны. Вместе с тем расход абсолютно

сухого воздуха одинаков для всех зон и

равен его расходу для всей сушилки:

Или

Таким образом, влагосодержание воздуха увеличивается от зоны к зоне; при этом перепад влагосодержаний в каждой зоне пропорционален относительному количеству испаренной в ней влаги.

Суммарный удельный расход тепла во всех зонах:

Общий расход тепла в сушилке

Следовательно, общий расход воздуха и тепла в данном случае тот же, что и в сушилке основной схемы, работающей при тех же начальных (точка А) и конечных (точка С) параметрах воздуха. Однако, как видно из рисунка,температура нагрева воздуха в рассматриваемом варианте значительно ниже, чем в сушилке основной схемы (t1< t3).

Действительную сушилку, работающую по этому варианту, рассчитывают последовательно от зоны к зоне, производя построение процесса для каждой зоны так же, как для сушилки основной схемы (с однократным использованием воздуха).

Для

каждой зоны, в соответствии с количеством

испаренной в ней влаги ( ),

определяют величину (

),

определяют величину ( )причем

для

различных зон могут иметь как

положительные,так и отрицательные

значения.При расчете задаются двумя

параметрами отработанного воздуха на

выходе из сушилки(обычно t2

и

)

и двумя параметрами ( t

и

)

нагретого или тработанного воздуха для

каждой зоны,которые должны соответствовать

намеченному режиму сушки по зонам.

)причем

для

различных зон могут иметь как

положительные,так и отрицательные

значения.При расчете задаются двумя

параметрами отработанного воздуха на

выходе из сушилки(обычно t2

и

)

и двумя параметрами ( t

и

)

нагретого или тработанного воздуха для

каждой зоны,которые должны соответствовать

намеченному режиму сушки по зонам.

На

I-x

диаграмме сначала строят процесс в

теоретической сушилке,работающей при

тех же начальном и конечном параметрах

воздуха,т.е. по точкам А(x0,

)

и С(t2,

)

и получают ломануюАВС.Отрезок на оси

абсцисс диаграммы,отвечающий x2

– x0

делят

на части, пропорциональные количествам

испаренной по зонам влаги

)

и получают ломануюАВС.Отрезок на оси

абсцисс диаграммы,отвечающий x2

– x0

делят

на части, пропорциональные количествам

испаренной по зонам влаги

и получают точки, характеризующие

влагосодержание отработанного

воздуха по зонам (х'2,

х"2,

...).

Из этих точек проводят линии х = соnst,

ограничивающие пределы изменения

состояния воздуха в каждой зоне.

Дальнейшее построение осуществляют

последовательно для всех зон, начиная

от первой, как для сушилок основной

схемы (см.вопрос№49)

и получают точки, характеризующие

влагосодержание отработанного

воздуха по зонам (х'2,

х"2,

...).

Из этих точек проводят линии х = соnst,

ограничивающие пределы изменения

состояния воздуха в каждой зоне.

Дальнейшее построение осуществляют

последовательно для всех зон, начиная

от первой, как для сушилок основной

схемы (см.вопрос№49)