- •Объект, предмет, структура и функции социологии.

- •Интеллектуальные и социально-исторические предпосылки возникновения социологии как науки.

- •Огюст Конт - родоначальник социологии как науки. Понятие позитивизма.

- •Закон Конта о трёх состояниях ума и его влияние на дальнейшие развитее социологи.

- •Классический период в развитии социологии. Его специфика и основные представители

- •Глава 2. Аналитическая психология к.Г.Юнга

- •2.1. Архетип коллективного бессознательного.

- •2.2. Психологические типы личности.

- •Глава 3. Трансакционный анализ э.Берна.

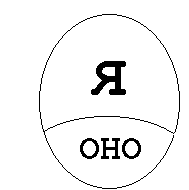

- •3.1. Структурный анализ.

- •Упрощенная диаграмма

- •59. Личность как объект и субъект общественных отношений. Понятие социализации.

- •60. Теория конфликта р.Дарендорфа. Понятие феноменологии.

Закон Конта о трёх состояниях ума и его влияние на дальнейшие развитее социологи.

В основу этой науки Конт положил заимствованный у Сен-Симона закон о трёх стадий. Умственное развитие человечества (как и отдельного нормального человека) в его различных возрастах последовательно проходит через три общие состояния:

В первом — теологическом — человек, в силу преобладающего здесь воображения, представляет весь мир явлений по аналогии со своей собственной деятельностью (антропоморфно). Он олицетворяет предметы и явления природы, видит в них произвольные действия индивидуальных существ или богов (населяет мир богами, духами и т.д.).

Во втором состоянии — метафизическом, где преобладает отвлеченное, формальное мышление — воображаемые боги вытесняются понятием общих сущностей, первопричин и целей, к которым сводятся отдельные явления (объяснение окружающего мира - за счёт вымышленных абстрактных сущностей, якобы скрывающихся за явлениями).

Третье, позитивное состояние ума выражается в научном мышлении. Здесь вымыслы теологии и метафизические отвлеченности заменяются познанием действительных законов природы, то есть постоянной фактической связи наблюдаемых явлений в их сосуществовании и последовательности (отказ от поисков сущностей, попыток проникнуть в природу вещей, переход к научному познанию на основе опыта, наблюдению, описанию явлений).

Каждое из этих трех состояний образует основу всей социальной организации и пронизывает все стороны общественной жизни. По мнению Огюста Конта, от общего состояния человеческого знания зависит и состояние техники, ремесел, промышленности и т.п. Закон трех стадий исторического развития одновременно является и законом развития всего человечества.

Предшествующее состояние умственного развития является необходимым условием развития последующего. Последовательность достижения различными отраслями знаний позитивного состояния соответствует разнообразной природе явлений и определяется степенью их "общности, простоты и взаимной зависимости". Система наук, по Конту, представляет порядок, выражающий в логической форме исторический процесс развития знания от простого - к сложному, от низшего - к высшему, от общего к специфическому. Каждая ступень в развитии знания - наука более высокого порядка - подразумевает предыдущую как свою необходимую предпосылку, которая однако, недостаточна для объяснения специфического содержания науки более высокой ступени. Поэтому как наука сначала рождается математика, затем астрономия, физика, химия, а после нее биология. Огюст Конт считал, что для завершения системы наук наблюдения человеческому разуму остается основать "Социальную физику" (так он вначале называл социологию).

Классический период в развитии социологии. Его специфика и основные представители

Классический тип социологической научности - то есть представлений о том, что такое, собственно, социология и что и как она может и должна изучать - восходит к О. Конту, Г. Спенсеру и приобретает завершенный вид в работах французского социолога Эмиля Дюркгейма (1858-1918). Основные принципы классического подхода были сформулированы Дюркгеймом в работе "Правила социологического метода" (1895г.): - социальные явления подчиняются универсальным законам действительности; никаких специфических социальных законов не существует; - как следствие, социология должна строиться по принципу естественных "позитивных" наук; - методы социологического исследования должны быть такими же точными, как и методы естественных наук; социальные явления должны быть описаны количественно; - важнейшим критерием научности является объективность знания - его соответствие объективной реальности.

Таким образом, социологическое знание не должно содержать умозрительных рассуждений или субъективных впечатлений, должно описывать действительность независимо от отношения к ней конкретного исследователя. Дюркгейм вводит понятие социальный факт, которое стало фундаментом всей его социологической концепции. Социальный факт - это и есть единственный возможный предмет социологического исследования, а их совокупность и есть общество. Дюркгейм определяет социальный факт как всякий образ действия, способный оказывать на индивида внешнее воздействие и обладающий, в то же время, своим собственным, независимым от индивида, существованием. При рождении индивид попадает в уже существующую систему социальной организации с присущими ей нормами, законами, верованиями, языком, денежной системой, которые существуют самостоятельно относительно отдельного индивида. Такая автономность социальных фактов делает их воздействие на индивида принудительным. Социальный факт - это объединенные действия индивидов, и его источник находится в коллективном сознании. Например, нарушение юридических или моральных норм автоматически, независимо от воли и желания нарушителя, приводит к ощущению им всей предусмотренной тяжести давления социальных фактов юридического преследования или общественного порицания, неодобрения.

Родоначальником классической социологии считается Г. Спенсер. Он стал известен благодаря разработке Органической теории общества. В основу своей теории он положил принцип эволюции, заимствованный у Чарльза Дарвина. Эволюция, писал он, это изменение, переход от бессвязности, гомогенности (однородности) к гетерогенности (неоднородности) в результате дифференциации и интеграции. Действие этого механизма обеспечивает переход от простоты к сложности, от рассеянного состояния к связанному, что предполагает расширение и усложнение социальных связей.

Задачей социологии, согласно Спенсеру, является изучение процессов развития общества с целью достижения максимальной социальной гармонии, а это значит, что разные элементы общества должны находиться в соотношении, обеспечивающим гарантированности и защищенности жизнедеятельности граждан.

Вопрос о том, как достичь оптимального состояния общества становится главным в учении Карла Маркса.

Во-первых, он предложил материалистическое понимание истории.

Во-вторых, понимание предпосылок общественной жизни нужно исходить из эмпирической данности, причин и результатов совместной деятельности людей, определяемой системой объективных материальных потребностей.

Именно система объективных потребностей порождает экономические отношения то, что составляет общественное бытие или базис общества.

Системы экономических отношений закрепляются такими социальными институтами такими, как политика, право, мораль или надстройкой общества. Базис и надстройка находятся в диалектической взаимосвязи. Противоречивость марксистской теории состоит в том, что она, с одной стороны, предполагает эволюцию, развитие, переход от одной общественно-экономической формации к другой, в тоже время, с другой стороны, Маркс высказывался о необходимости определенных условиях революционного развития, позволяющего пробежать историческую дистанцию в более сжатые сроки, не задерживаясь на полустанках.

Эмиль Дюркгейм. Он сосредоточил свое внимание на выяснение того, что представляет собой общество, как люди сосуществуют в нём, как возникают у них общие ценности, убеждения, нормы поведения. Он утверждал, что общество как объект социологического изучения представляет собой совокупность социальных фактов. Социальные факты объективны. Они есть элементы социальной реальности, которые принуждают людей к определенным действиям.

Без понимания социальной реальности человек не может правильно ориентироваться в общественной среде. Задача социологии состоит в том, чтобы помочь людям правильно ориентироваться в социальной реальности, а для этого её необходимо понимать. Такое понимание становится условием вхождения человека в социальную жизнь. Развитие общества определяется переходом от обществ с механической солидарностью к обществу с органической солидарностью.

Механическая солидарность свойственна примитивным обществам со слабым разделением труда, когда в обществе господствует коллективное сознание и принцип «все подобны всем».

Эмиль Дюркгейм является разработчиком понятия аномия и девиантного поведения и считается основоположником структурно-функционального подхода к изучению общества.

Макс Вебер. По мнению Вебера, основным понятием социологии являются понятия социального действия, так как в обществе всё является результатом таких действий. Социальное действие всегда осмысленно, целенаправленно и ориентированно на других людей. Понять социальные действия - это значит понять ценности, смыслы, значения, которые их определяют. М.Вебер разработал концепцию «понимающая социология». Социолог создает типичную идеальную конструкцию, опираясь на которую он анализирует субъективные смыслы человеческих действий.

Органическая теория общества Т.Спенсера. Принцип эволюции.

Ге́рберт Спе́нсер (англ. Herbert Spencer; 27 апреля 1820, Дерби — 8 декабря 1903, Брайтон) — британский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма. Его социологические взгляды являются продолжением социологических воззрений Сен-Симона и Конта, определённое влияние на развитие идеи эволюции оказали Ламарк и К. Бэр, Смит и Мальтус.

Родоначальником классической социологии считается Г.Спенсер. Он стал известен благодаря разработке Органической теории общества. В основу своей теории он положил принцип эволюции, заимствованный у Чарльза Дарвина. Эволюция, писал он, это изменение, переход от бессвязности, гомогенности (однородности) к гетерогенности (неоднородности) в результате дифференциации и интеграции. Действие этого механизма обеспечивает переход от простоты к сложности, от рассеянного состояния к связанному, что предполагает расширение и усложнение социальных связей.

Задачей социологии, согласно Спенсеру, является изучение процессов развития общества с целью достижения максимальной социальной гармонии, а это значит, что разные элементы общества должны находиться в соотношении, обеспечивающим гарантированности и защищенности жизнедеятельности граждан.

По мнению Спенсера, все элементы Вселенной - неорганические,

органические и надорганические (социальные) эволюционируют в единстве.

Социология же призвана изучать, прежде всего, надорганическую эволюцию,

которая проявляется в развитие обществ, в количестве и характере разного рода

общественных структур, их функциях, в том, на что собственно нацелена

деятельность политических, церковных, профессиональных, обрядовых

учреждений. Она исследует то, как "постоянно накапливающиеся и

усложняющиеся над-органические продукты, вещественные и духовные, образуют

новый класс факторов, которые становятся все более и более влиятельными

причинами изменений".

По Спенсеру, эволюция предполагает прогрессивное изменение,

развивающееся по трем направлениям:

1) менее связанные формы общественной жизни становятся более

сцепленными, иными словами, происходит их интеграция;

2) одновременно осуществляется движение от однородности к

разнородности, т.е. увеличивается дифференциация;

3) наконец, эволюция предполагает движение от неупорядоченности к

порядку, от неопределенности к определенности.

Через призму этих трех критериев - интеграции, дифференциации и

определенности - Спенсер рассматривает эволюцию конкретных обществ и их

структур. Причем, по его мнению, эволюция одновременно приводит к изменениям,

как в структурах, так и в их функциях. Дифференциация структур, например,

сопровождается увеличивающейся дифференциацией функций.

Марксизм. Его взгляды на становление и развитие общества. Источники и движущие силы общественного развития.

Карл Маркс (нем. Karl Marx; 5 мая 1818, Трир, Пруссия — 14 марта 1883, Лондон, Великобритания) — немецкий философ, социолог,экономист, политический журналист, общественный деятель. Его работы сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы[1]. Эти направления стали основой коммунистического и социалистического движения и идеологии, получив название «марксизм».

Вопрос о том, как достичь оптимального состояния общества становится главным в учении Карла Маркса.

Во-первых, он предложил материалистическое понимание истории.

Во-вторых, понимание предпосылок общественной жизни нужно исходить из эмпирической данности, причин и результатов совместной деятельности людей, определяемой системой объективных материальных потребностей.

Именно система объективных потребностей порождает экономические отношения то, что составляет общественное бытие или базис общества.

Системы экономических отношений закрепляются такими социальными институтами такими, как политика, право, мораль или надстройкой общества. Базис и надстройка находятся в диалектической взаимосвязи. Противоречивость марксистской теории состоит в том, что она, с одной стороны, предполагает эволюцию, развитие, переход от одной общественно-экономической формации к другой, в тоже время, с другой стороны, Маркс высказывался о необходимости определенных условиях революционного развития, позволяющего пробежать историческую дистанцию в более сжатые сроки, не задерживаясь на полустанках.

Карл Маркс не использовал в своих работах термин «социология», ассоциировавшийся в то время с именем Огюста Конта. Однако в современной научной практике принято считать, что работы Маркса оказали значительное влияние на развитие социологии[7]. Воззрения Маркса в значительной степени отличаются от многих других признанных классиков социологии, поэтому его идеи принято выделять в отдельное направление. Прежде всего, стоит сказать о материалистическом понимании истории: в основе всех социальных изменений лежат не идеи и прочие духовные ценности, а сугубо экономические интересы основных социальных групп общества. Так, в результате конфликта классов по поводу экономических ресурсов и свершаются революции, обозначающие смену общественно-экономических формаций. Другими словами, все изменения в обществе и движение истории происходит в результате разрешения социальных конфликтов, возникающих между господствующим и другими классами общества. Именно на конфликте, по мнению Маркса, построена социальная структура. Таким образом, можно утверждать, что Маркс отвергал идею социального консенсуса, согласно которой единство общества зиждется на социальной солидарности, и утверждал, что общество изначально нестабильно и только благодаря этому внутреннему противоречию живёт и развивается.

Матералистическое понимание общества. Базис и надстройка учения об общественно-экономической формации.

Общественно-экономическая формация - исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производства и выступающий как ступень прогрессивного развития человечества от первобытно-общинного строя через рабовладельческий строй, феодализм и капитализм к коммунистической формации. Общ - экон формация впервые выработана марксизмом и составляет краеугольный камень материалистического понимания истории. Она позволяет:

отличить один период истории от других

вскрыть общие и существенные черты разных стран

позвляет рассмотреть человеческое общество в каждый период его развития как единый социальный организм

позволяет свести стремления и действия отдельных людей к действиям больших масс, классов, интересы которых определяются их местомв системе общественных отношений данной формации.

Базис и надстройка - категории исторического материализма, выработанные для харрактеристики основных структурных элементов каждой общественно-экономической формации. Ленин: Базис - экономический скелет или сущность общественной формации, Н - взаимосвязанная система общественных явлений, порожденных экономическим Б и активно влияющих на него (Н состоит из 1) совокупность духовных образований (мыслей, чувств, настроений) 2) совокупность отношений между людьми 3) совокупность учреждений и организаций). Революц переход от одной формации к другой связан прежде всего с заменой одного Б другим, в соответствии с чем более или менее быстро происходит переворот во всей Н.

Материализм позволил обнаружить общие, повторяющиеся черты в социально-экономическом развитии общества и дал основание относить их к определенному общественному типу, названному общественно-экономической формацией. Основанием, по которому возможно произвести такую типологизацию, является способ производства как материально-экономическая основа общества, определяющая всю его внутреннюю структуру. Понятие общественно-экономической формации отражает подчиненность всех общественных явлений материальным отношениям производства.

Материалистическая философия из всей совокупности общественных отношений выделила производственные отношения как главные и определяющие, как объективный критерий для различения определенных ступеней развития в общественной жизни.

Действительно, совокупность производственных отношений является тем базисом, от характера которого зависит и образ жизни людей, и все другие общественные явления. Однако при этом нельзя упускать из виду, что сами производственные отношения определяются уровнем развития производительных сил, что существует закон соответствия, согласно которому данному уровню развития производительных сил соответствуют не любые, а определенные, необходимые и от воли людей не зависящие производственные отношения.

В способе производства нельзя произвольно менять производственные отношения, они соответствуют производительным силам объективно, порождены этими производительными силами.

Социологический метод Э.Дюркгейма. Механическая и органическая солидарность.

Давид Эмиль Дюркгейм (фр. David Émile Durkheim; 15 апреля 1858, Эпиналь, Франция — 15 ноября 1917, Париж, Франция) — французскийсоциолог и философ, основатель французской социологической школы и структурно-функционального анализа, один из создателей социологиикак самостоятельной науки.

Эмиль Дюркгейм. Он сосредоточил свое внимание на выяснение того, что представляет собой общество, как люди сосуществуют в нём, как возникают у них общие ценности, убеждения, нормы поведения. Он утверждал, что общество как объект социологического изучения представляет собой совокупность социальных фактов. Социальные факты объективны. Они есть элементы социальной реальности, которые принуждают людей к определенным действиям.

Без понимания социальной реальности человек не может правильно ориентироваться в общественной среде. Задача социологии состоит в том, чтобы помочь людям правильно ориентироваться в социальной реальности, а для этого её необходимо понимать. Такое понимание становится условием вхождения человека в социальную жизнь. Развитие общества определяется переходом от обществ с механической солидарностью к обществу с органической солидарностью.

Механическая солидарность свойственна примитивным обществам со слабым разделением труда, когда в обществе господствует коллективное сознание и принцип «все подобны всем».

Эмиль Дюркгейм является разработчиком понятия аномия и девиантного поведения и считается основоположником структурно-функционального подхода к изучению общества.

В этом сочинении Дюркгейм изложил также теорию строения и эволюции общества. Согласно Дюркгейму, развитие человеческого общества проходит две фазы: 1) механической солидарности (доиндустриальное общество); 2) органической солидарности (часть доиндустриального и все индустриальное общество).

Для ранней стадии, механической солидарности, характерны жесткая регламентация, подчинение личности требованиям коллектива, минимальный уровень разделения труда, отсутствие специализации, единообразие чувств и верований, господство обычаев над формальным правом, деспотическое управление, неразвитость личности, преобладание коллективной собственности.

На поздней стадии, при органической солидарности, символизирующей современное общество, сокращается тирания коллективного сознания и возрастает суверенитет отдельной личности, появляется понятие частной жизни. На смену клану приходит вначале семья, а затем трудовая организация. Ее нынешняя форма - промышленная компания. Индивиды группируются уже не по признакам родства, а по содержанию трудовой экономической деятельности. Их круг общения - не род, а профессия. Место и статус человека определяют не единокровность, а выполняемая функция. Классы, заменившие собой кланы, формируются в результате смешения профессиональных организаций с предшествовавшими им семейными формами.

В примитивных обществах, основанных на механической солидарности, личность не принадлежит себе и поглощается коллективом. Напротив, в развитом обществе, основанном на органической солидарности, оба дополняют друг друга. Чем примитивнее общество, тем больше люди похожи друг на друга, тем выше уровень принуждения и насилия, ниже ступень разделения труда и разнообразия индивидов. Чем больше в обществе разнообразие, тем выше терпимость людей друг к другу, шире базис демократии. Чем глубже разделение труда, тем больше появляется новых профессий.

В примитивных обществах, основанных па механической солидарности, индивидуальное сознание во всем следует и подчиняется коллективному. Личность здесь не принадлежит себе, она поглощается коллективом. Напротив, в зрелых обществах, основанных на органической солидарности, оба начала дополняют друг друга, не поглощаясь. Гарантия личности здесь - это не просто словесное признание прав и свобод человека, автономности сознания, но прежде всего признание самостоятельной сферы действия за индивидом[145]. В действиях проявляется свобода человека. Это означает, что коллективное сознание должно быть открыто для индивидуального.

Понимающая социология М.Вебера. Понятие идеального типа.

Макс Вебер - немецкий социолог, являющийся основоположником "понимающей" социологии, в центре которой изучение социальных действий как движущих факторов всего человеческого существования в его универсальности. Концепция понимания — как метод раскрытия сущности всей социальной реальности, всей истории человечества.

Сущность понимающей социологии заключается в том, что социолог должен понять и объяснить: 1) посредством каких осмысленных действий люди пытаются осуществить свои стремления, в какой степени и по каким причинам им это удавалось или не удавалось; 2) какие последствия имели их стремления для поведения других людей.

Суть использования «понимания» состоит в том, чтобы поставить себя в положение других людей, для того чтобы увидеть, какое именно значение они придают своим действиям или каким целям по своему убеждению служат. Исследование значений человеческих поступков – это в какой-то степени просто развитие наших повседневных попыток понять действия множества различных окружающих нас людей.

Одним из центральных понятий веберовской социологии выступает социальное действие. Во-первых, важнейшим признаком социального действия является субъективный смысл – личностное осмысление возможных вариантов поведения. Во-вторых, важна сознательная ориентация субъекта на ответную реакцию окружающих, ожидание этой реакции. Социальное действие отличается от чисто рефлекторной активности (потирание уставших глаз) и от тех операций, на которые дробится действие (подготовить рабочее место, достать книгу и т. п.).

В качестве одного из важных исследовательских инструментов в своем социальном анализе М. Вебер использует понятие идеального типа. Идеальный тип – это некая мыслительная конструкция, которая извлекается не из эмпирической реальности, а создается в голове исследователя в качестве теоретической схемы изучаемого явления и выступает как своеобразный «эталон». М. Вебер подчеркивает, что сам по себе идеальный тип не может дать знания о соответствующих процессах и связях изучаемого социального явления, а представляет собою чисто методический инструмент. М. Вебер, с одной стороны, предполагал, что выявляемые расхождения между реальностью и идеальным типом должны вести к переопределению типа, а с другой стороны, он также утверждал, что идеальные типы являются моделями, не подлежащими проверке.

Макс Вебер. По мнению Вебера, основным понятием социологии являются понятия социального действия, так как в обществе всё является результатом таких действий. Социальное действие всегда осмысленно, целенаправленно и ориентированно на других людей. Понять социальные действия - это значит понять ценности, смыслы, значения, которые их определяют. М.Вебер разработал концепцию «понимающая социология». Социолог создает типичную идеальную конструкцию, опираясь на которую он анализирует субъективные смыслы человеческих действий.

Социологический анализ М.Вебера и Ф.Тённиса традиционного и современного типов общества. Учение о бюрократии.

Принцип разделения истории человеческой цивилизации на традиционный и современный периоды и утверждение определенного переходного периода к «современности», лежит, в конечном счете, в основе идеи модернизации.

М.Вебер видел специфику модерна в росте рациональности. Ф.Теннис осмысливал переход к современности как смену "общины" "обществом", то есть как коренное изменение типа социальных связей.

Согласно оформившейся в XX веке классической концепции модернизации, базовые различия между традиционными и современными обществами в общих чертах сводятся к следующему. Основные черты традиционных обществ: - в материальном производстве доминирует сельское хозяйство и ручные технологии, используется энергия человека и животных; - сельское население во много раз превосходит городское; - производство ориентировано главным образом на непосредственное потребление, рыночные отношения развиты слабо; - сословная или кастовая система стратификации; низкая социальная мобильность; - преобладание предписанных статусов над достигаемыми; - расширенная патриархальная семья; - невыделенность личности из социального окружения; - низкий темп социальных изменений, ориентация на прошлое, а не на будущее; - господство религиозно-мифологического мировоззрения; - относительно однородные ценности и нормы; - авторитарная, сакрализованная политическая власть. Современным обществам присущи иные характеристики: - промышленное производство и сложные технологии, основанные на использование энергии пара и (позже) электрической и ядерной энергии; - городское население превышает сельское; - производство ориентировано на массовый рынок; - классовая система неравенства; высокая социальная мобильность; - достигаемые статусы преобладают над предписанными; - господство научного, светского мировоззрения, массовое образование; - высокий темп социальных изменений, ориентация преимущественно на будущее; - индивидуализм; - нуклеарная (супружеская) семья; - неопределенные, противоречивые ценности и нормы; - распространение формальных организаций, бюрократий. - демократическое политическое устройство.

Характеристики рациональной бюрократии: 1. Четкое разделение труда, что приводит к появлению высококвалифицированных специалистов в каждой должности. 2. Иерархичность уровней управления, при которой каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему. 3. Наличие взаимоувязанной системы обобщенных формальных правил и стандартов, обеспечивающей однородность выполнения сотрудниками своих обязанностей и скоординированность различных задач. 4. Дух формальной обезличенности, с которым официальные лица выполняют свои должностные обязанности. 5. Осуществление найма на работу в строгом соответствии с техническими квалификационными требованиями. 6.Защищенность служащих от произвольных увольнений.

Таким образом, БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА характеризуется высокой степенью разделения труда, развитой иерархией управления, цепью команд, наличием многочисленных правил и норм поведения персонала и подбором кадров по их деловым и профессиональным качествам. Вебер назвал такую структуру “рациональной”, поскольку предполагается, что решения, принятые бюрократией, имеют объективный характер. Бюрократию часто называют классической или традиционной организационной структурой. Большинство современных организаций представляют собой варианты бюрократии. Причина столь длительного и широкомасштабного использования бюрократической структуры состоит в том, что ее характеристики еще достаточно хорошо подходят для большинства промышленных фирм, организаций сферы услуг и всех видов государственных учреждений. Однако, бюрократические структуры подвергались и критике за их неспособность к внедрению новшеств и отсутствие достаточной мотивации сотрудников.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮРОКРАТИИ. Одно из важнейших критических замечаний было сформулировано социологом Р.К.Мертоном. По его мнению, трудности, возникающие в бюрократических структурах, связаны с преувеличением значимости стандартизированных правил, процедур и норм, обеспечивающих надлежащее выполнение сотрудниками своих задач, выполнение запросов других подразделений этой организации, а также взаимодействие с клиентами и общественностью. Это приводит к тому, что организация утрачивает гибкость поведения, поскольку все возникающие здесь вопросы и проблемы решаются исходя из прецедентов. Постепенно тщательных поиск альтернатив начинает сокращаться. Еще одним негативным свойством бюрократических структур, по мнению Катца и Кана, является "отсутствие способности спонтанно и по-новому реагировать на окружающие условия, что существенно необходимо для эффективного функционирования организации". Для расширения возможностей организаций реагировать на происходящие изменения и вводить новшества были разработаны специальные адаптивные структуры.

Вклад в развитие социологии Ф.Тенниса, Г.Зиммеля и В.Парето.

В своем главном труде <Община и общество> (1887) немецкий социолог Фердинанд Теннис (1855-1936) предложил ставшую позже классической типологию социальности: сообщество (община), где господствует непосредственно личные и родственные отношения, и общество, где преобладают формальные институты. Если <общинные> отношения предполагают <высшую самость>, то <общественные> - <искусственное лицо>. Отсюда следует и различие главных экономико-правовых категорий. В первом случае (община) речь идет о <владении>, <земле>, <территории>, <семейном праве>: во втором (обществе) - об <имуществе>, <деньгах>, <обязательственном> (торговом) праве. Сюда же Т. добавляет и противоположность статуса и контракта (договора). Касаясь динамики общества, Теннис полагал, что <общинная> социальность в ходе истории все больше вытесняется <общественной> социальностью. Отсюда открывался путь для анализа нравов, права, семьи, хозяйствования, деревенской и городской жизни, религии, государства, политики, общественного мнения и т.д.

Главная работа Георга Зиммеля (1858-1918) "Философия денег" была задумана им еще в 1889 г. первоначально как "Психология денег", а получила завершение и была опубликована в 1890 г. Автор предпринял глубокий анализ влияния денежных отношений и разделения труда на социальную реальность, человеческую культуру и отчуждение труда. Учение Зиммеля часто называют "формальной социологией" за то, что основным предметом изучения он считал "чистую форму", фиксирующую в социальных явлениях самые устойчивые, универсальные черты, а не эмпирически многообразные, преходящие. В том, как люди ведут себя или действуют в различных экономических ситуациях, слишком много случайного, идущего от наших эмоций и желаний. Индивиды и их желания могут изучаться естественными и историческими науками. Изолировав желания, переживания и мотивы как психологические акты от их объективного содержания, социолог, по мнению Зиммеля, получает нечто не относится к психологии, а составляет сферу ценностей - область идеального. Социолог изучает идеальное (точнее - идеациональное), а не психологическое или нравственное. Но и это еще не все. Настоящий социолог изучает не содержание индивидуального, а ценности сами по себе, т.е. как чистые социальные формы. Так, очистив от случайного человеческие отношения, ученый получает черты вечного - чистые формы. Из них предлагается строить геометрию социального мира. Чистая форма есть попросту отношение между индивидами, рассматриваемыми отдельно от тех объектов, которые выступают предметом их желаний. Формально-геометрический метод Зиммеля позволил выделить общество вообще, институты вообще и построить такую систему, в которой социологические переменные освобождены от морализаторских оценочных суждений.

Вильфредо Парето

Впоследствии понятие равновесия неоднократно появляется в экономических и социологических трудах Парето, большинство из которых были опубликованы в 1890-е годы. Он стал одним из основоположников теории элит, которая представляла общество как пирамидальную структуру, на вершине которой находится элита – социальный слой, во многом определяющий жизнь всего общества. Помимо этого Парето разработал несколько теорий, названных его именем: статистическое Парето-распределение и Парето-оптимум. Эти теории нашли самое широкое применение в области народного хозяйства и также в других научных дисциплинах. В 1941 году Джозеф Джуран на основании теории Парето-распределения вывел изветный принцип Парето: «80% последствий проистекают из 20% причин».

Современные макросоциологические теории и их основные представители.

В современной западной социологии выделяют два подхода: микросоциологический и макросоциологический.

Макросоциологический подход воплощается в феминизме, неомаркизме и др.

Микросоциологический подход воплощается в теориях социального обмена, символического интеракционизма, феноменологии и др.

Наиболее полно макросоциологический подход выражен в теории структурного функционализма. Его автор Талкот Парсонс. Основная идея данной школы состоит в том, что в обществе должно доминировать согласие (консенсус). Общество - это система, и задача социологии состоит в том, чтобы изучить функциональные возможности социальных структур и наоборот структурную реализацию определенных функций социальной системы.

Ученик Парсонса Роберт Мэртэ основное внимание уделяет понятию дисфункция. Задача социологии, по его мнению, состоит в том, чтобы изучить каким образом устойчиво воспроизводятся культурные и социальные практики, в которых обнаруживается гармония между целями конкретного деятеля.

В европейской социологии структурный функционализм нашел воплощение в теориях М. Фукко, Н. Лумана.

В теориях социологического конфликта (Р. Дарендорф, Л. Козер) значительное место отводится социальным конфликтам, как следствие того, что в социальной системе разные элементы занимают различные положения, часто с противоположными интересами. Борьба за свои интересы и является двигателем общественного развития.

Для макросоциологических теорий присуще недооценка субъективного фактора, а именного сознательной творческой деятельности индивидов в развитии общества. Этот недостаток преодолевается в теориях микросоциологического подхода.

Микросоциологический подход к рассмотрению взаимодействия человека и общества.

В основе этих теорий лежит лозунг теоретико-социального обмена Дж. Холманса «Назад к человеку». Суть этого подхода состоит в том, что люди вступают в отношения, потому что ожидают от этого выгоду, получить которую они могут только в результате взаимодействия с другими людьми. В взаимодействии важную роль играют значения, которые люди придают тем или иным формам вознаграждения, тем или иным ситуациям взаимодействия. Интерпретация смыслов оказывает влияние на поведение членов общества и становится основой их взаимодействия. Соотношение смыслов и значений, придаваемых индивидами своим действием, решается в теориях символического интеракционизма.

С точки зрения символического интеракционизма единой социальной реальности не существует, реальностей много, и каждая отличается от другой в зависимости от контекста в которой она существует от сознания действующих субъектов.

Очень близкими к символическому интеракционизму являются теория феноменологии А. Щюца и этнометодологии Г. Гарфинкеля.

Развитие этих теорий привело к различным концепциям постструктурализма, в которых значительное место отводится языку, как средству коммуникации, накопления и передачи знаний. Так К. Леви – Стросс считает, что язык в обществе является предшествующей системой, которые обуславливает социальное поведение. Важное место в современной западной социологии отводится интегральным теориям Э. Гидденса, П. Бурдье, З. Балмона и др.

Теория структурного конструктивизма П. Бурдье исходит из признания социогенеза, в котором участвуют с одной стороны модели восприятия, мышления, составляющие формы познания мира индивидом, а с другой стороны внешние социальные структуры, социальные общности и группы он назвал полем.

Габитус – это интеллектуальные схемы, посредством которых люди определяют что и как нужно делать в социальном мире. Поле – это сеть отношений между объективными позициями субъектов. Эти отношения создает сама структура поля. Раз возникнув, отношения начинают развиваться независимо от воли и сознания человека.

Предпосылки и своеобразие российской социологической мысли.

Формирование российской социологии происходило под влиянием своеобразных исторических условий, сложившихся в российском обществе и которые проявились в следующем: во-первых противостояние государственности (этатизма) и антигосударственности (либерализма), во-вторых социальная мысль в России билась над вопросом оптимизации отношений государства и индивида, при этом главенствующая роль отводилась государству, в-третьих положение России между коллективистским Востоком и индивидуалистическим Западом всегда остро ставили вопрос о роли личности в истории.

Основные представители российской социологии.

Формирование социологии как науки происходило в нескольких направлениях: концепция русского исторического процесса изложено представителями юридической школы (Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелиным); сравнительно-исторический опыт обогатили М.М.Ковалевский и Н.И.Гареев; психологическая школа представлена Петрожитским и Де-Роберти; субъективистская школа – Н.К.Михаилосвкий; идеи анархизма разрабатывали Бакунин; марксистское направление – Булгаков и др.

Вклад российской социологии в развитие мировой социологической мысли.

Вклад состоял в анархизме, субъективизме и культурно-исторических циклах.

Анархизм, как течение общественной мысли зародилось на Западе, однако большой вклад в него внесла российская мысль. Сторонниками этих идей являются М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин, П. Н. Ткачёв.

П. А. Кропоткин занимался теоретической разработкой анархизма. Он написал много сочинений различной направленности, но все они имеют выход на социологические проблемы. Главный социальный субъект, по его мнению, народ. Способом уничтожения государства является социальная революция. Общество, покончившее в результате революции с частной собственностью, будет организовано на началах безгосударственного анархического коммунизма или коллективизма. Кропоткин считал, что анархический коммунизм способен обеспечить полную свободу личности.

Основным направлением развития российской социологии в конце XIX века стал субъективизм, который можно рассматривать как новое течение в европейской социологии. Российский субъективизм оказал значительное влияние на развитие мировой социологии и дал много нового методологии социологического исследования. Наиболее яркими представителями субъективизма были Петр Лавров, Николай Михайловский, Сергей Южаков и Николай Кареев.[3]

Петр Лавров (1823—1900) явился первым теоретиком российского субъективизма и ввел целый ряд новых понятий, используемых до сих пор.

Лавров утверждал, что в социологии и истории есть вечные, неизменные и абсолютные истины, также как в других науках. Они объективны, о них могут не знать в какую-то эпоху, но они находятся в другую.[3] Социология содержит такие истины, которые не могут быть обнаружены до некоторого момента по причине субъективной неготовности общества понять и принять их.

Субъективизм Лаврова и всей российской школы определялся тем, что он совершенно иначе, чем представители западной социологии, смотрел на проблему взаимозависимости и взаимовлияния человека и общества. По мнению Лаврова, индивид является реальной движущей силой общества. Хотя ход истории и определен объективными законами, индивид по-своему интерпретируя исторический процесс ставит свои цели и средства, трансформируя объективно необходимое в акт собственной воли. Лавров отвечал, что личность всегда имеет право и обязанность изменить существующие формы, сообразно своим нравственным идеалам, имеет право и обязанность бороться за то, что она считает прогрессом.

Лавров был первым российском социологом, который дал определение предмету социологии. По Лаврову, «Социология есть наука исследующая формы проявления, усиления и ослабления солидарности между сознательными органическими особями, и поэтому охватывает, с одной стороны — все животные общества, в которых особи выработали в себе достаточную степень индивидуального сознания, с другой — не только уже существующие формы человеческого общежития, но и те общественные идеалы, в которых человек надеется осуществить более солидарное и более справедливое общежитие, а также те практические задачи, которые неизбежно вытекают для личности и стремление осуществить свои общественные идеалы».

Николай Михайловский (1842—1904) — другой представитель субъективизма — утверждал, что коренная и ничем неизгладимая разница между отношением человека к человеку и человека к остальной природе, состоит прежде всего в том, что в первом случае мы имеем дело не просто с явлениями, а с явлениями, тяготеющими к определенной цели, тогда как во втором, цель эта не существует.[3] Различие между ними до того важно и существенно, что само-по-себе намекает на необходимость применения различных методов к «двум великим областям человеческого ведения». Мы не можем общественные явления оценивать иначе, чем субъективно.

К концу XIX века, российская социология утвердилась в системе общественных наук России, однако официальной поддержки со стороны государства и министерства народного просвещения так и не получила. В отличие от Европы и Америки, ни в одном университете России, социология не была включена в перечень изучаемых дисциплин.[1] Возникшие первые социологические объединения выступали в качестве общественных организаций, в основе которых лежали усилия и интересы отдельных энтузиастов. В целом, можно утверждать, что российская социология к началу XX века находилась на подъеме и обладала достаточно высоким потенциалом. К тому времени, такие социологи как Питирим Сорокин уже заявили о себе как о крупных теоретиках и получили международную известность, однако революция 1917 года резко изменила общественный строй России и отношение государства к науке.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП — самобытная цивилизация, центральное понятие разработанной Н. Я. Данилевским философско-исторической доктрины, изложенной в его книге “Россия и Европа”. В общем плане культурно-исторический тип состоит из идеальной формы (морфологического принципа) и органической материи. Идеальная форма определяет самобытные цивилизационные начала, воплощающиеся в сфере народности. Эти начала не могут передаваться от одного культурно-исторического типа к другому, т. е. в сущности культурно-исторические типы являются замкнутыми, самодостаточными образованиями. Возможно заимствование лишь тех начал, которые не относятся к сфере народности (техника, естествознание и др.). В последнем случае могут возникать преемственные культурно-исторические типы.

В зависимости от степени развития разрядов (основ) культурной деятельности (религия, культура, политика, экономика) Данилевский выделял одно-, двух-, трех- и четырехосновные культурно-исторические типы. Эволюция, или историческая динамика культурно-исторического типа, определяется органическими и культурными основаниями. Глубинная основа эволюционной трансформации органической составляющей культурно-исторического типа суть прохождение стадий жизненного цикла от рождения до “старости” и смерти. Кроме того, культурно-исторический тип эволюционирует от догосударственного этнографического состояния к государственному, к стадии расцвета культуры-цивилизации.

Во всемирной истории Данилевский насчитывал десять “полноценных” культурно-исторических типов: 1) египетский; 2) китайский; 3) ассирийско-вавилоно-финикийско-халдейский, или древнесемитический; 4) индийский; 5) иранский; 6) еврейский; 7) греческий; 8) римский; 9) новосемитический, или аравийский; 10) германо-романский, или европейский, и два американских типа: мексиканский и перуанский, погибшие “насильственной смертью” до завершения цикла развития. Всесторонне Данилевский анализирует только два культурно-исторических типа — формирующийся славянский и германо-романский.

Наряду с культурно-историческими типами Данилевский выделял и другие категории исторических явлений: народы, не способные создать культурно-исторический тип (этнографический материал истории), и народы —“отрицательные деятели” в истории человечества (воинственные кочевые народы и т. д.).

Данилевский выделял пять законов культурно-исторического движения, или законов исторического развития. В первом законе определяется критерий для выделения самобытного культурно-исторического типа — языковое родство, однако только для того племени, которое вышло из младенчества и способно к историческому развитию. Второй закон устанавливает, что условием развития цивилизации данного культурно-исторического типа является политическая независимость, Данилевский не считал возможной передачу начал цивилизации от одного культурно-исторического типа к другому. Формулировка этого положения и составляет третий закон исторического развития. В четвертом законе утверждается, что культурно-исторический тип только тогда достигает разнообразия и богатства, когда разные элементы, его составляющие, не поглощены одним политическим телом и составляют федерацию, или политическую систему государств. В пятом законе цикл развития культурно-исторического типа уподобляется тем растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжительным, но период цветения и плодоношения короток и навсегда истощает их жизненную силу.

Теория культурно-исторических типов Данилевского представляет собой первый вариант теории локальных цивилиза* ций; русский мыслитель явился родоначальником теории, предвосхитившей в основных чертах фшюсофско-исторические учения О. Шпенглера и А. Тойнби.

П.А.Сорокин как видный представитель мировой социологии.

Ярким примером подобного обогащения мировой духовной элиты была деятельность выдающегося представителя социологической школы, нашего бывшего соотечественника, русско-американского социолога и историка культуры Питирима Александровича Сорокина (1889—1968). Выходец из беднейших слоев коми-зырянского народа, он лишь в 14 лет освоил грамоту и вскоре стал крестьянским революционером, вступив в партию эсеров. |

|

Получив известность еще до февральской революции 1917 года, он подвергался преследованиям царизма, вскоре стал одним из лидеров своей партии. Активно сотрудничал в Государственной Думе, был одно время секретарем главы правительства — А.Ф. Керенского, позднее — профессором Петроградского университета. После Октябрьского переворота, который Сорокин встретил в штыки, его арестовали большевики по обвинению в покушении на Ленина, он скрывался в лесах русского Севера, но потом примирился с победой новой власти и написал нашумевшее открытое письмо, объявляя о своем разрыве с эсерами. Это письмо и послужило поводом для написания известной статьи Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина», сделавшей его известным на всю тогдашнюю Россию. Вернувшись в Петроград в 1919 году, он организует первый в стране социологический факультет и становится его деканом, тем не менее оставаясь в оппозиции с большевизмом. Все это было одним из ярчайших проявлений идейного противостояния русской интеллигенции того времени большевистскому «беспределу». В 1922 году, опять-таки по инициативе Ленина и Дзержинского, Сорокин вместе с большой группой ученых и писателей, представлявших цвет русской общественной мысли, был выслан из страны. После непродолжительного пребывания в Берлине и годичной работы в Чехословакии по приглашению ее президента Т. Масарика ученый в 1923 году переезжает в США, где быстро осваивает английский язык и становится одним из ведущих социологов и культурологов. В Гарвардском университете Сорокин создает и возглавляет факультет социологии и к концу жизни становится одним из всемирно признанных авторитетов в этой области. Будучи подлинным энциклопедистом, освоившим все достижения современного ему гуманитарного знания, поддерживая теорию духовной элиты как ведущей силы общества, Сорокин подчеркивал неразрывную связь социальных процессов с развитием культуры. При этом вслед за древними греками он считал пружинами культурного развития врожденное стремление людей к Истине, Добру и Красоте в сочетании с общественно значимым критерием Пользы. В своих многочисленных трудах (например, «Динамика общества и культуры» (1937—1941), «Общество, культура и личность» (1947), «Власть и нравственность» (1959) и др.) он рассматривал историю человечества как последовательную смену неких социокультурных суперсистем, сцементированных периодически меняющимся единством ценностей, норм и значений. В отличие от Гегеля, который рассматривал исторический процесс, как прямое поступательное движение, он трактовал его как «циклическую флуктуацию», т.е. идущую законченными циклами смену перетекающих друг в друга типов культурных общностей, каждая из которых имеет в основе собственное отношение к действительности и методам ее познания. Исходя из двойственной психобиологической природы человека — существа чувствующего и мыслящего, Сорокин выделял три типа культуры: а) чувственный (sensate), в котором преобладает эмпирически-чувственное восприятие и оценка действительности преимущественно с утилитарной и гедонистической точки зрения, т.е. преобладает «истина чувств» и истина наслаждения; б) идеациональный тип (ideational), где преобладают сверхчувственные, духовные ценности, поклонение некоему Абсолюту, Богу или Идее, т.е. «истина веры» и истина самоотречения; в) идеалистический тип (idealistic), представляющий некий синтез чувственного и идеационального типов, где чувство уравновешивается интеллектом, вера — наукой, эмпирическое восприятие — интуицией, т.е., по выражению Сорокина, «человеческими умами будет руководить истина разума». Своеобразие каждого из предложенных типов культуры воплощается в праве, искусстве, философии, науке, религии, структуре общественных отношений и определенном типе личности. Их радикальное преобразование и смена обычно сопровождаются кризисами, войнами и революциями. Подробно анализируя историю европейской культуры, в том числе и статистическими методами, П. Сорокин относил к периодам расцвета «чувственной» культуры греко-римскую цивилизацию III—IV вв. н.э., т.е. периода ее разложения и упадка, и западную культуру последних пяти веков, с эпохи Возрождения до нашего времени. К идеациональному типу культуры, помимо хорошо знакомого Сорокину русского типа, он относил раннесредневековую культуру христианского Запада (с VI по XIII век), а к идеалистическому — великую культуру эпохи Возрождения. Кризис современной культуры, лишенной абсолютных идеалов, т.е. веры в Бога, и устремленной к чувственному наслаждению и потребительству, П. Сорокин связывал с развитием материалистической идеологии и экспериментальной науки в ущерб духовным ценностям, что довольно четко ощущается многими людьми в сегодняшнем «расколдованном» мире. Будучи человеком верующим, Сорокин видел выход из нынешнего кризиса в неизбежном восстановлении «идеациональной» культуры с ее абсолютными религиозными идеалами. Свое главное пророчество в отношении будущего человечества П. Сорокин сформулировал так: «Мы живем, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. Лучи заходящего солнца все еще освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все труднее различать это величие и искать надежные ориентиры в наступивших сумерках. Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями, душераздирающими ужасами. За ее пределами, однако, различаем расцвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей новое поколение — людей будущего». Как социолог, искавший в фактах общественной жизни объясне ния многим явлениям культуры, Сорокин был одним из создателей теорий «социальной мобильности» и «социальной стратификации». Согласно первой, в высоко развитом обществе постоянно происходит движение отдельных людей и групп из одного слоя в другой, с низшего социального уровня в высший, и наоборот. В этом случае говорят о восходящей или нисходящей вертикальной мобильности, однако есть и мобильность горизонтальная, т.е. передвижение индивидуов на одном и том же социальном уровне, например при смене места жительства или характера работы. Различают также интергенерациональную (между поколениями) и интрагенерациональную (внутри поколения) мобильность. Понятие социальной мобильности характеризует степень цивилизованности, открытости или закрытое, свободы и демократизма того или иного общества и является важным показателем уровня его культуры. Что касается теории социальной стратификации, то она рассматривает общество не как жесткую и антагонистическую классовую структуру, как это делают марксисты, а как живую систему многочисленных взаимопроникающих общественных слоев, выделяемых по признакам образования, обеспеченности, психологии, бытовых условий, возраста, пола и находящихся в состоянии не борьбы, а равновесия и сотрудничества. Легко догадаться, что как теория социальной стратификации, так и теория социальной мобильности, по существу, противостоят марксистскому пониманию процессов, происходящих в современном обществе, а посему и яростно отвергаются догматизированным историческим материализмом. Не менее яростно его адептами до последнего времени отвергалась и сформулированная П. Сорокиным в 60-х гг. известная теория конвергенции между капитализмом и социализмом, в результате которой должно появиться новое, более совершенное общество. П.А. Сорокин принадлежал к той достаточно редкой породе мыслителей и ученых нашего века, которые объективно, без политико-идеологических и национальных пристрастий, опираясь на конкретные социологические и культурные критерии, осмысливали путь человечества к лучшему будущему.

|

|

Количественные и качественные методы социологических исследований.

Количественные методы исследования используются для получения числовых и статистических данных. Особый акцент в них делается на сборе информации, на том, как различные социальные условия влияют на поведения людей и оценку ими социальной реальности.

Количественные методы используют социологи, которые опираются на системные или структурные теории (макросоциологический подход). Считается, что количественные методы дают более достоверные и объективные результаты. К количественным методам исследований относятся анкетирование и стандартизированное интервью.

Качественные методы используют ученые так называемого интерпретационного или микросоциологического направления. Обычным способами сбора качественного информации являются наблюдения, свободное интервью, фокус группы.

Под наблюдением в социологии подразумевают прямую регистрацию событий очевидцем. В отличие от обыденного, научное наблюдение так же, как и другие методы исследований предполагают:

Наличие ясной исследовательской цели и четко сформулированных задач.

Все наблюдаемые данные фиксируются в протоколах или дневниках по определенной системе.

Информация, полученная путем наблюдения, должна поддаваться контролю на обоснованность и устойчивость.

Сопоставление количественных и качественных методов социологических исследований

№ п/п |

Основания сравнения |

Количественные методы |

Качественные методы |

1 |

2 |

3 |

4 |

1. . |

Цель применения |

Макросоциологическое исследование |

Микросоциологическое исследование |

2. |

Цель применения |

Дать объяснение причин изучаемого явления |

Понять изучаемое явление |

3. |

Исследовательские задачи |

a. Измерить параметры явления; b. Установить взаимосвязи между отдельными параметрами; |

a. Выявить обую картину явления; b. Концептуализировать явление, интерпретировать его |

4. |

Позиция исследователя |

«сторонний» наблюдатель |

«сочувствующий» участник |

5. |

В центре внимания исследователей |

a. Социальные структуры и институты; b. Объективные факторы; c. Общие социальные процессы |

a. Человек; b. Субъективные факторы; c. Особенные, частные процессы |

6. |

Исследовательские гипотезы формулируются |

До начала сбора данных |

По мере овладения данными |

7. |

Исследовательские инструменты |

a. Разрабатываются до полевого этапа; b. Формализованы, во многом одинаковы для всех исследователей |

a. Определяются как до полевого этапа, так и в его ходе; b. Неформализованы, отражают индивидуальный исследовательский опыт |

8. |

Исследовательские процедуры |

Стандартизованы; предполагается их дублирование |

Менее стандартизованы; дублируются редко |

9. |

Единицы анализа |

Факты, события, высказывания, акты поведения |

Субъективные значения фактов для индивида |

10. |

Логика анализа |

Дедуктивная: от абстракции к фактам путем операционализации понятий |

Индуктивная: от фактов к концепциям |

11. |

Основные способы анализа |

a. Классификация путем отождествления случаев; b. Статистическими способами; c. Систематизация |

a. Описание случаев без их отождествления; b. Путем обобщения выявленных оценок; c. вообржение |

12. |

Данные исследования представляются в виде: |

Статистических распределений, шкальных показателей, индексов и т.п |

Высказываний, документов, интеллектуальных продуктов групповых дискуссий и т.п. |

13. |

Валидность (надежность) достигается достоверным |

Повторением установленных связей |

Описанием случаев и выявленных мнений |

14. |

Стиль исследования |

Жесткий, холодный |

Мягкий, теплый |

Программа социологического исследования.

Центральное место в получении социальной информации составляют опросные методы, включающие в себя анкетирование и интервью (стандартизированные и свободные). Опросы являются незаменимым источником получения информации о субъективном мире людей и склонностях, мотивах деятельности, мнениях, оценках. Искусство использования данного метода состоит в том, чтобы знать, о чем именного спрашивать, как спрашивать, какие задавать вопросы и наконец, как убедится в том, что можно верить полученным результатам.

Программа содержит теоретическое обоснование методологических подходов и методических приемов изучения определенного явления или процесса. Только глубоко продуманная во всех своих составных частях программа социологического исследования - необходимое условие его проведения на высоком качественном уровне. Не случайно программу называют стратегическим документом, где выражены концепция исследования проблемы, те вопросы, которые особо заинтересовали организаторов и побудили их предпринять попытку осуществить научный анализ.

В идеальном виде программа социологического исследования включает в себя следующие разделы:

Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования;

Выдвижение цели и постановка задач исследования;

Уточнение и интерпретация основных понятий исследования;

Развертывание рабочих гипотез;

Составление анкеты;

Обоснование системы выборки единиц наблюдения и измерения;

Анализ и обобщение социологической информации;

Составление отчета по работе и выдвижение рекомендаций по исследуемой проблеме.

Опросные и неопросные методы социологических исследований.

Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, эксперимент, анализ документов Наблюдение в социологии сводится к наблюдению социальных фактов. Под ними понимаются наблюдаемые проявления физического поведения людей. Наблюдение в социологии – это метод, который используется с определенными ограничениями, поскольку не все социальные явления можно изучать с его помощью. Это возможно лишь с объектами, которые можно воспринимать с помощью слуха и зрения. К примеру, забастовку нужно исследовать с обязательным применением этого метода.

Эксперимент в социологии - это метод сбора и анализа эмпирических данных, направленный на проверку гипотез относительно причинных связей между социальными явлениями. В реальном эксперименте эта проверка проводится путем вмешательства экспериментатора в естественный ход событий: он создает или находит определенную ситуацию, приводит в действие гипотетическую причину и наблюдает за изменениями в ситуации, фиксирует их соответствие или несоответствие выдвинутой гипотезе.

Основными признаками социального эксперимента являются:

- активное вмешательство исследователя в систему изучаемых явлений;

- планомерное введение относительно изолированного экспериментального фактора, его вариация, возможная комбинация с другими факторами;

- планомерный контроль за всеми существенными детерминирующими факторами;

- эффекты изменения зависимых переменных должны быть измерены и однозначно сведены к влиянию независимых переменных (экспериментального фактора).

Анализ документов. Это метод сбора первичной информации, главным источником которой выступают документы. Документы - это печатные, рукописные и т.п. материалы, которые создаются для хранения информации.

Виды документов различаются:

По способу хранения информации

По характеру источника (официальные, неофициальные)

Анализ документов имеет проблему достоверности информации и надежности документов. Она решается в ходе отбора документов для определенных исследований, и в ходе внутреннего и внешнего анализа содержания документов. Внешний анализ - изучение обстоятельств возникновения документов. Внутренний анализ - изучение особенностей содержания, стиля документа.

Виды анализа:

качественный (углубленное логическое и стилистическое изучение документа). Он ориентирован на прослеживание, воссоздании индивид. истории автора. Он применяется для анализа уникальных личных документов и примыкает к направлению понимающей социологии.

качественно-количественный (контент-анализ). Суть данного метода заключается в том, чтобы воссоздать социальную реальность по некоторым показателям, которые можно выявить в тексте. Это подсчет того, как представленные в некотором информационном массиве смысловые единицы характеризуют внетекстовую реальность. Данный метод применяется для анализа больших массивов документов.

Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и понятие выборки

Выборка — это подмножество заданной совокупности (популяции), позволяющее делать более или менее точные выводы относительно совокупности в целом. Зачем нужно строить выборки? Прежде всего, из практических соображений, так как выборка экономит силы и средства исследователей. Проведение полномасштабной переписи или сплошного опроса населения требует значительных финансовых и трудовых затрат, которые к тому же могут пропасть впустую в случае, если в разработке методики исследования были допущены принципиальные просчеты.

Задача построения выборки возникает всякий раз, когда необходимо собрать информацию о некоторой группе или большой совокупности людей. Выборку в той или иной форме используют в ориентированных на “жесткие” статистические методы опросах, в исследованиях политических и культурных элит и даже при отборе “случаев” для включенного наблюдения и качественного анализа.

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и опрашиваемыми посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее сформулированный вопрос.

Виды опросов

Анкетирование

Личностные тесты

Метод лестницы

Интервью относят как и к методу опроса, так и к методу беседы.

Классификация опросов по способу взаимодействия с респондентом:

Личные опросы. Проведение таких опросов проходит при прямом контакте исследователя с респондентом.

Дистанционные опросы. Проведение таких опросов возможно при опосредованном участии исследователя, либо же вовсе без его участия.

Одним из наиболее активно используемых в современном мире дистанционных методов выступает – телефонный опрос.

Требования к построению анкеты и выборочной совокупности.

Условием получения достоверной и качественной информации в ходе анкетного опроса является грамотное составление анкеты. Содержание анкеты должно быть расположено в определенном порядке, а сама анкета может включать в себя следующие блоки:

Социально-демографической информации (паспортичка);

Событийной информации;

Мотивационно-оценочной информации;

Проективных вопросов;

Каждый блок имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при составлении анкеты. Например, в блоке социально-демографической информации не рекомендуется использовать выражения такие, как молодой, старый. Блок событийной информации включает в себя сведения и факты поведения людей, участниками которых они сами были.

В формулировке вопросов событийной информации не должно содержаться оценочных выражений: много, мало, плохо, хорошо. В вопросах мотивационно-оценочной информации нельзя допускать наводящих и лобовых вопросов. Например, «Любите ли вы свою работу?».

По конструкции вопросов выделяют открытые и закрытые вопросы, которые имеют свои достоинства и недостатки.

Понятие и структура социального действия.

Социальные действия - это определенная система поступков, средств и методов, используя которые, индивид или социальная группа стремятся изменить поведение, взгляды или мнение других индивидов или групп. Основой социального действия выступают контакты, без них не может зародиться желание вызвать определенные реакции индивида или группы, изменить их поведение.

Любое социальное действие представляет из себя систему, в которой можно выделить следующие элементы :

- субъект действия, воздействующий индивид или общность людей;

- объект действия, индивид или общность, на которых направлено действие;

- средства (орудия действия) и методы действия, с помощью которых осуществляется необходимое изменение;

- результат действия - ответная реакция индивида или общности, на которых было направлено действие.

Следует различать два следующих понятия: "поведение" и "действие". Если поведение - это ответная реакция организма на внутренние или внешние раздражители (оно может быть рефлекторным, неосознанным или намеренным, осознанным), то действие - это только некоторые виды поведения. Социальные действия - это всегда преднамеренные комплексы поступков, связанные с выбором средств и направленные на достижение определенной цели - изменение поведения, установок или мнений других индивидов или групп. При этом социальные действия направлены на такое изменение чужого поведения и установок, которое удовлетворяло бы определенные потребности и интересы воздействующих. Поэтому конечный успех во многом зависит от правильности выбора средств и метода действия.

Основные типы социального действия по М.Веберу и Ю. Хабермасу.

По Веберу: социальное действие, подобно всякому действию, может быть определено следующими типами:

1) целерациональное действие - идеальный, абсолютно рациональный тип социального действия. Действующий субъект однозначно осознает его цели, рационально соотнесенные с осмысленными средствами, подходящими с точки зрения субъекта для достижения данной цели.

2) ценностно-рациональное действие - действие, смысл которого не в достижении внешней цели, а в собственной вере действующего субъекта. Совершается, не считаясь с предвидимыми последствиями, на основе убеждений долга, достоинства, религии и красоты.

3) аффективное действие - особенно эмоционально, через актуальные аффекты и чувства;

4) традиционное действие - основано на подражании, соблюдении обычаев и традиций по привычке.

Различные комбинации взаимосвязи целей и видов рациональности с мирами референции находят свое отражение в типологии видов социального действия, предложенной Ю. Хабермасом. Он выделяет четыре идеальных типа социального действия:

1.Стратегическое действие. Действие управляется эгоистическими целями. Рационально в той мере, в какой субъект действия выбирает наиболее эффективное средство для получения желаемого.

2.Нормативное действие. Целью действия является соответствие взаимовыгодным ожиданиям. Осуществляется посредством подчинения заданным правилам и нормам. Действие рационально настолько, насколько оно соответствует социально принятым стандартам поведения.

3.Драматургическое действие. Его целью является "представление себя", создание публичного имиджа. Рациональность такого действия определяется его "искренностью", аутентичностью намерений.

4.Коммуникативное действие. Его целью является свободное соглашение участников для достижения результата в определенной ситуации.

Коммуникативное действие Ю. Хабермас считает наиболее "очеловеченным" видом действия и противопоставляет его состоянию аномии, в котором находится современное общество. Аномию автор понимает как обезличивание человеческих связей людей, преобладание в обществе инструментальной рациональности. Результатом коммуникативного действия должно стать достижение "дискурса - целенаправленного обсуждения общественностью высших ценностей, которыми люди руководствуются в своих действиях". Задача дискурса - достижение консенсуса, "аутентичного взаимопонимания, которое характеризует "естественное" речевое общение людей в жизненном мире, не искаженном вторжением - антагонистических, основанных на насилии - общественных систем". Таким образом, коммуникативное действие является наиболее "рациональным" из всех типов социального действия, так как подразумевает не просто осмысление и объяснение целей и мотивов действия, но и их критику, а также критику ценностей всех трех миров референции.

Социальные контакты и социальное взаимодействие.

Социальное взаимодействие - система взаимообусловленных социальных действий, при которых действия одного субъекта (индивида, группы, сообщества) одновременно являются причиной и следствием ответных действий других.

В процессе ее реализуется социальное действие партнеров, происходит взаимное приспособление действий каждого из них, единодушие в понимании ситуации, осознании ее смысла действий, определенная степень солидарности между ними.

Виды социального взаимодействия классифицируют:

- По количеству субъектов взаимодействия: Между двумя людьми, между индивидом и группой, между группами;

- По характеру взаимоотношений субъектов взаимодействия: односторонние и двусторонние;

- По сроку: краткосрочные и долгосрочные;

- За наличием (отсутствием) организованности: Организованы и неорганизованные;

- За сознанием взаимодействия: осознанные и неосознанные;

- За «материальностью» обмена: интеллектуальные (идейные), чувственные (эмоциональные) и волевые.

Социальные контакты Самым простым видом связей следует признать социальные контакты. Эти контакты являются максимально простыми, элементарными связями между отдельными индивидами.

Первым шагом в построении социальных связей являются пространственные контакты. Они отражают ориентацию людей в социальном пространстве, при которой индивиды представляют себе, где находятся другие люди и сколько их. Они могут предполагать наличие других людей или видеть их. Уже предположение о наличии некоторого количества других людей может изменять поведение индивидов в обществе. Отметим, что при пространственном контакте индивид не может выделить из общего количества окружающих его людей никаких отдельных обособленных объектов. Он оценивает окружающих людей как некоторое целое.

Выделение из общества окружения некоторых особенных объектов может происходить только при контакте заинтересованности. При таком контакте индивид выделяет из своего социального окружения определенного индивида или социальную группу, на которую он обращает свое внимание, которых он может использовать для углубления социальных связей. Контакты заинтересованности используются, в частности, при изучении воздействия рекламы на поведение людей.

Самым последним видом контактов являются контакты обмена. В ходе таких контактов происходит кратковременный обмен ценностями между отдельными индивидами. При этом все внимание обращается на сам предмет обмена. Примером такого контакта может служить покупка газеты, когда покупатель, не обращая внимания на продавца, отдает деньги и получает газету.

Каждый раз, когда индивид начинает общение с другими людьми, он обязательно должен пройти все эти три вида контактов, для того чтобы перейти к более сложным социальным связям.

Структура социального взаимодействия по Т.Парсонсу, Я.Щепаньскому, Э.Берну. Типы социального взаимодействия.

Социологическое понимание и истолкование социального действия значительно углублено и обогащено известным американским социологом Т. Парсонсом, особенно в его работах «Структура социального действия» и «К общей теории действия».

Согласно этой концепции, реальное социальное действие включает в себя 4 элемента:

субъект — актор, который не обязательно является индивидом, а может быть и группой, и общностью, и организацией и т. п.;

ситуационное окружение, включающее в себя объекты, предметы и процессы, с которыми актор вступает в те или иные отношения. Актор — это человек, всегда находящийся в определенном ситуационном окружении, его действия представляют собой ответ на совокупность сигналов, которые он получает из окружающей среды, включающей как естественные объекты (климат, географическую среду, биологическую структуру человека), так и социальные объекты;

совокупность сигналов и символов, посредством которых актор вступает в определенные отношения с различными элементами ситуационного окружения и приписывает им некий смысл;

система правил, норм и ценностей, которые ориентируют действия актора, придавая им целенаправленность.

Проанализировав взаимодействие элементов социального действия, Т. Парсонс пришел к фундаментальному выводу. Суть его такова: действия человека всегда обладают чертами системы, поэтому в центре внимания социологии должна находиться система социального действия.

Каждая система действия, согласно Т. Парсонсу, обладает функциональными предпосылками и операциями, без и помимо которых она действовать не в состоянии. Любая действующая система обладает четырьмя функциональными предпосылками и осуществляет соответствующие им четыре основные функции. Первую из них составляет адаптация, нацеленная на установление благоприятных отношений между системой действий и окружающей ее средой. С помощью адаптации система приспосабливается к окружающей среде и к ее ограничениям, приноравливает ее к своим потребностям. Вторая функциязаключается в цeлeдocтижeнии. Целедостижение состоит в определении целей системы и мобилизации ее энергии и ресурсов для их достижения. Интеграция - третья функция, представляющая собой стабилизирующий параметрдействующей системы. Она направлена на поддержание координации между частями системы, ее связанности, на защиту системы от резких изменений и крупных потрясений.

Любая система социального действия должна обеспечивать мотивацию своих акторов, что и составляет четвертую функцию.

Суть этой функции заключается в обеспечении определенного запаса мотиваций — накопителя и источника необходимой для действия системы энергии. Данная функция направлена на обеспечение сохранения верности акторов нормам и ценностям системы, а также на ориентированность акторов на эти нормы и ценности, следовательно, на сохранение равновесия всей системы. Эта функция не сразу бросается в глаза, поэтому Т. Парсонс назвал ее латентной.

Для Щепаньского центральным понятием при описании социального поведения является понятие социальной связи. Она может быть представлена как последовательное осуществление: а) пространственного контакта, б) психического контакта (по Щепаньскому, это взаимная заинтересованность), в) социального контакта (здесь это — совместная деятельность), г) взаимодействия (что определяется, как «систематическое, постоянное осуществление действий, имеющих целью вызвать соответствующую реакцию со стороны партнера...»), наконец, д) социального отношения (взаимно сопряженных систем действий) (Щепаньский, 1969. С. 84). Хотя все сказанное относится к характеристике «социальной связи», такой ее вид, как «взаимодействие», представлен наиболее полно. Выстраивание в ряд ступеней, предшествующих взаимодействию, не является слишком строгим: пространственный и психический контакты в этой схеме выступают в качестве предпосылок индивидуального акта взаимодействия, и потому схема не снимает погрешностей предшествующей попытки. Но включение в число предпосылок взаимодействия «социального контакта», понятого как совместная деятельность, во многом меняет картину: если взаимодействие возникает как реализация совместной деятельности, то дорога к изучению его содержательной стороны остается открытой.