- •1.Происхождение и условия формирования грунтовых отложений.

- •2.Грунты типа песков и типа глин – особеннос ти и отличия, классификация по стб 943.

- •3.Гранулометрический состав песчаных и глинистых грунтов, методы определения

- •4. Физические характеристики грунтов и методы их определения.

- •5.Коэффициент пористости и коэффициент водонасыщенности.

- •6.Удельная поверхность грунтовых частиц и ее влияние на строительные свойства.

- •7.Виды воды в грунтах и их свойства.

- •8.Структурные связи и консистенция глинистых груниов

- •9.Сжимаемость грунтов и компрессионная зависимость

- •10.Закон уплотнения

- •11.Деформационные характеристики грунтов и методы их определения

- •12.Структурно неустойчивые просадочные грунты

- •13.Закон ламинарной фильтрации

- •20. Сжимающее напряжение в грунтовом массиве при действии нескольких сил и местной произвольнораспределенной нагрузки

- •2 1. Определение напряжений при действии местной равномерно распределенной нагрузки.

- •22. Метод угловых точек для определения напряжения.

- •23. Плоская задача определения напряжений при действии равномерно распределенной нагрузки.

- •24. Кривые равных напряжений- изобары, распоры, сдвиги

- •25.Главные напряжения и расположение эллипсов напряжений

- •26.Контактная задача о распределении давлений по осадке фундамента.

- •27. Влияние гибкости фундамента на эпюру контактных давлений.

- •28. Распределение напряжений от собственного веса грунта.

- •29. Предельное напряженное состояние грунта

- •30.Механические процессы в грунтах или в действии местной постепенно возрастающей нагрузки

- •31. Фазы напряженного состояния грунта

- •32. Условия предельного равновесия грунта и угол наибольшего отклонения

- •33. Начальная критическая нагрузка на грунт

- •34. Расчетное сопротивление грунта

- •36. Каноническое уравнение предельной нагрузки к.Терцаги и коэффициенты несущей способности.

- •37. Решение задачи предельного равновесия с учётом жёсткого ядра проф. В.Г.Березанцева.

- •38. Нарушение равновесия массивов грунта в земляных сооружениях.

- •39. Устойчивость свободных откосов идеально сыпучего грунта.

- •40. Устойчивость идеально связного массива грунта.

- •41. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения при расчёте устойчивости откоса.

- •42. Основные меры по увеличению устойчивости массивов грунтов.

- •4 3.Сооружение подпорных стен для поддержания массивов грунтов в равновесии.

- •44.Давление грунтов на подпорную стенку, очертание линии скольжения и принятые допущения.

- •45. Пассивное сопротивление грунта при отклонении стенки.

- •46.Максимальное активное давление сыпучих грунтов на подпорные стенки.

- •47.Эпюра давлений на заднюю грань стенки при действии на поверхность грунта сплошной равномерно распределенной нагрузки.

- •48.Влияние наклона задней грани стенки на величину активного давления.

- •49.Давление связных грунтов на вертикальную гладкую стенку.

- •50.Графический метод определения давления грунтов на подпорные стенки.

- •51.Расчет вероятной осадки фундамента. Консолидация глинистых грунтов.

- •Дополнительное вертикальное напряжение σzp для любого сечения, расположенного на глубине z от подошвы, определяется по формуле:

- •Расчет осадки отдельного фундамента на основании в виде упругого линейно деформируемого полупространства с условным ограничением величины сжимаемой зоны производится по формуле:

- •52.Сжимающая толща грунта и факторы, влияющие на её величину

- •53.Расчет основания по двум группам предельных состояний

- •54.Классификация фундаментов по способу устройства

- •55Фундаменты мелкого заложения и их виды

- •56.Расчет жестких фундаментов

- •57.Принципы расчетов гибких фундаментов.

- •59.Конструирование монолитных и сборных фундаментов под стены и колонны.

- •60.Принципы расчетов ограждений строительных котлованов

- •61.Разработка грунта и возведение конструкций фундаментов в котлованах насухо и под водой.

- •62.Принятые классификации свайных фундаментов и конструкции деревянных и железобетонных свай.

- •63.Несущая способность свай по грунту

- •64.Динамические и статические испытания забивных свай

- •65.Куст свай, его работа и расчет основания

- •66. Проектирование свайных фундаментов

- •67.Фундамент в виде опускных колодцев

- •68.Кессонные фундаменты

- •69.Траншейные фундаменты, возводимые методом «стена в грунте»

- •71.Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов.

- •72.Химическое закрепление грунтов

- •73.Фундаменты в сейсмических районах и сейсмичность в Беларуси.

- •74.Фундаменты под машины с динамическими нагрузками

- •75.Усиление фундаментов и упрочнение оснований при реконструкциях

30.Механические процессы в грунтах или в действии местной постепенно возрастающей нагрузки

31. Фазы напряженного состояния грунта

При возведении здания или сооружения наблюдается постоянное возрастание давления по подошве фундаментов. При таком характере воздействия в грунтовом основании, как и во всяком твердом теле, возникает напряженно-деформирующее состояние (НДС), которое адекватно интенсивности приложенной внешней нагрузки, причем возникает оно не только в точках контакта подошвы фундамента сооружения и грунта основания, но и на значительной глубине.

Распределение напряжений как под подошвой фундамента, так и на значительной глубине необходимо знать, так как прочность и устойчивость сооружений зависит от сопротивления (R) грунта, не только примыкающей к подошве, но и глубоколежащего.

При деформации грунтов под нагрузкой Н.М. Герсеванов выделил три фазы НДС:

I — фаза нормального уплотнения;

II — фаза сдвигов;

III — фаза выпирания грунта.

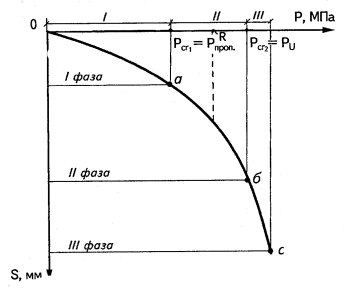

Зависимость

вертикальных перемещений фундамента

от действующего давления по его подошве

изображена на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Зависимость осадки 5 от давления Р (график Н.М. Герсеванова)

На графике (см. рис. 6.5) участок оа соответствует фазе уплотнения (I), при которой осадка пропорциональна приложенной нагрузке. Эта фаза обусловлена вертикальным перемещением частиц грунта вниз Р≤Pсr,1 (Pсr,1≈Рпроп.) (рис. 6.6,а).

Из-за

концентрации напряжений под краями

фундамента в начале фазы сдвигов (II)

происходит разрушение грунта в локальных

областях, т.е. происходят местные потери

устойчивости. По мере роста внешней

нагрузки нарушается линейная зависимость

между осадкой и давлением. График S =

ƒ(P) (см. рис. 6.5) на участке аб характеризуется

значительной кривизной. При дальнейшем

возрастании давления под подошвой

фундамента формируется уплотненное

ядро и при малейшем увеличении внешней

нагрузки приведет к исчерпанию несущей

способности. На рис. 6.5,б такое давление

соответствует точке б,

являющейся

переходной от второй к третьей фазе

НДС.

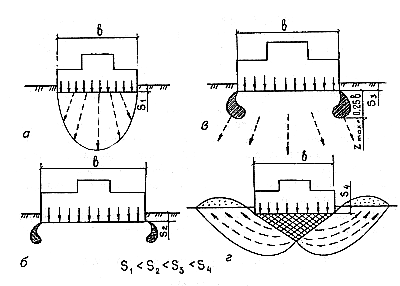

Рис. 6.6. Фазы НДС в основании фундамента при возрастании давления по подошве: а — уплотнение; б, в — сдвиг; г — выпор грунта

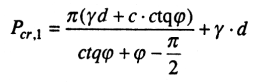

Давление, соответствующее началу появления областей пластических деформаций (сдвигов и разрушения грунта) под краями фундамента, называется начальным, или первым критическим, давлением (Pcr,1).

Начальное

критическое давление определяется по

формуле Н.П. Пузыревского:

(6.1)

где γ — удельный вес грунта основания; φ — угол внутреннего трения; d — глубина заложения подошвы фундамента; с — удельное сцепление.

Во второй фазе под краями фундамента формируются области пластических деформаций (разрушения грунта), которые развиваются в сторону и в глубину (см. рис. 6.6,б), Pcr,1 < Р < R.

Согласно СНиП 2.02.01—83 наибольшая глубина развития области пластических деформаций под краями фундамента не должна превышать zmax = 0,25b. Среднее давление под подошвой фундамента, при котором под его краями в основании формируются области пластических деформаций на глубину zmax = 0,25b, приравнивается к расчетному сопротивлению (см. рис. 6.6,e) Р = R.

При дальнейшем увеличении давления по подошве фундамента Р > R области (зоны) локального разрушения грунта развиваются в ширину и в глубину основания, при этом под подошвой фундамента формируется уплотненное ядро в виде клина (см. рис. 6.6,г). В определенный момент времени краевые области разрушения грунта основания смыкаются на глубине и в результате расклинивающего действия уплотненного ядра устанавливается такое состояние, при котором малейшее увеличение нагрузки приводит к потере несущей способности.

Таким

образом, давление, соответствующее

исчерпанию несущей способности грунта

основания, называется предельным, или

вторым критическим давлением

(Pcr,2).Второе критическое давление

определяется по формуле

![]()

(6.2) где q — интенсивность боковой пригрузки.

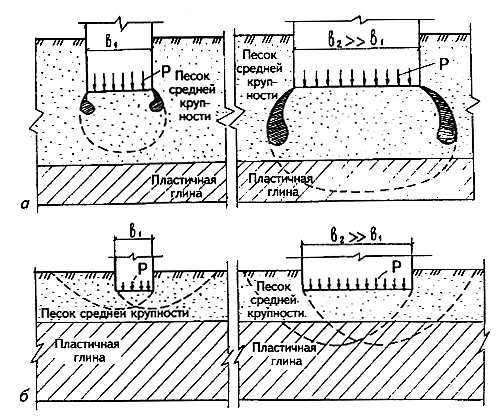

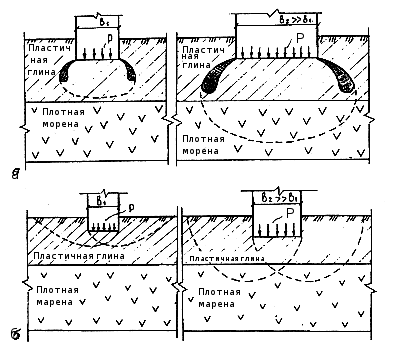

Рассмотрим два примера, как влияет прочность нижележащего слоя на прочность и устойчивость сооружения.

Если в основании находятся слабые грунты, под покровом более устойчивых, то опасность нарушения устойчивости повышается с увеличением ширины фундамента (рис. 6.7).

Пример

6.1.

Рис. 6.7. Влияние ширины фундамента на прочность и устойчивость сооружения: а — при пластических деформациях; б — при выпоре грунта

Таким образом, если в основании находятся плотные грунты под покровом слабых, то опасность нарушения устойчивости понижается с увеличением ширины фундамента (рис. 6.8).

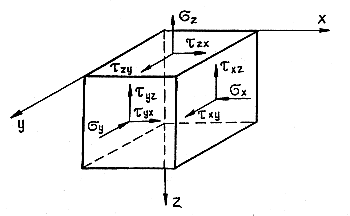

Если

из массива грунта, находящегося под

действием какой-либо нагрузки, выделить

кубик (рис. 6.9), то на него будут действовать

вертикальные и горизонтальные нормальные

напряжения σх, σу, σz и три пары касательных

напряжений — τxу и τух, τxz и τzx, τyz и

τzy.

Рис.

6.8. См. пояснения к рис. 6.7.

Рис.

6.8. См. пояснения к рис. 6.7.

Рис. 6.9. Компоненты напряжений в грунте