- •1)Эволюционное развитие формы тела растений.

- •2)Гипотезы о происхождении стеблей (осей) и листьев высших растений.

- •3)Морфологическая эволюция высших растений в связи со специализацией к наземному образу жизни.

- •4)Связь морфологической и анатомической структуры растений с условиями обитания.

- •5)Функции корня. Типы корней и развитие корня в онтогенезе растения. Морфология корня. Заложение и развитие боковых корней.

- •6)Зоны молодого корневого окончания, их строение и функции.

- •7) Первичное анатомическое строение корня. Строение стелы и первичной коры корня.

- •8)Вторичное анатомическое строение корня. Строение древесины, вторичной коры и покровных тканей корня.

- •9) Метаморфоз корней. Микориза, бактериальные клубеньки, клубнекорни, пневматофоры и другие. Корневые системы. Типы и формы корневых систем.

- •10) Морфология побега. Метамерность побега (узлы и междоузлия). Схема метамера. Типы ветвления побега.

- •11) Стебель, его первичное анатомическое строение у однодольных и двудольных растений.

- •12) Вторичное анатомическое строение стебля голосеменных и двудольных.

- •13) Метаморфозы побегов (клубни, луковицы, корневища, каудексы, столоны и другие). Системы побегов.

- •14) Почки и их строение. Типы почек.

- •15) Особенности анатомического строения стебля однодольных травянистых и древесных растений.

- •16) Эволюционное развитие стебля (стелярная теория). Типы стел.

- •17) Лист. Макрофилльные и микрофилльные растения. Морфология типичного бифациального листа. Простые и сложные листья, их примеры. Видоизменения листьев у растений.

- •18) Анатомическое строение листовой пластинки. Жилкование и строение проводящих пучков. Ярусные листовые серии. Механизм опадения листьев.

- •19)Типы размножения растений. Способы вегетативного размножения.

- •20) Бесполое размножение растений. Спорангии и их строение. Изоспория и гетероспория.

- •21) Половое размножение растений. Изогамия, гетерогамия, оогамия.

- •22)Структура архегониев и антеридиев высших растений.

- •23)Жизненные циклы высших споровых растений с преобладанием гаметофита и спорофита.

- •24)Строение цветка. Общая характеристика цветковых растений.

- •25)Определение и функция цветка. План строения цветка.

- •26)Строение и функции тычинок. Строение и развитие пыльника. Микроспорогенез и развитие пыльцевого зерна.

- •27)Строение карпеллы (плодолистика). Мегаспорогенез и развитие зародышевого мешка. Пестик. Типы гинецея.

- •28)Формула и диаграмма цветка, их примеры.

- •29)Опыление и оплодотворение у растений. Типы опыления. Самоопыление и перекрестное опыление. Приспособление к перекрестному опылению.

- •30)Типы оплодотворения. Прорастание пыльцы. Семяпочки, зародышевый мешок.

- •31)Строение и развитие семени голосеменных и покрытосеменных растений.

- •32)Соцветия. Типы соцветий и их схематическое изображение.

- •33)Плоды, их строение и классификация. Партенокарпия. Апомиксис.

- •34)Приспособления плодов и семян к распространению.

- •35)Цикл развития цветкового растения, плодов.

- •36)Строение семян и проростков однодольных и двудольных растений.

- •37)Общая характеристика водорослей. Типы талломов водорослей.

- •39)Желто-зеленые водоросли. Строение клетки, талломов, систематическое деление на классы. Размножение, распространение и экология. Значение их в природе и хозяйственной деятельности.

- •41)Диатомовые водоросли. Строение клетки, талломов, систематическое деление на классы. Размножение, распространение и экология. Значение их в природе и хозяйственной деятельности.

- •42)Бурые водоросли. Строение клетки, талломов, систематическое деление на классы. Размножение, распространение и экология. Значение их в природе и хозяйственной деятельности.

- •43)Красные водоросли. Строение клетки, талломов, систематическое деление на классы. Размножение, распространение и экология. Значение их в природе и хозяйственной деятельности.

- •44)Общая характеристика грибов и грибоподобных организмов. Аскомицеты. Базидиомицеты. Дейтеромицеты. Строение мицелия.

- •45)Спороношение и половой процесс грибов.

- •46)Классификация грибов. Представители. Значение в природе и хозяйственной деятельности.

- •47)Сумчатые грибы, или Аскомицеты. Классификация и жизненный цикл сумчатых грибов.

- •48)Базидиальные грибы, или Базидиомицеты. Классификация и жизненный цикл сумчатых грибов.

- •49)Несовершенные грибы, или дейтеромицеты. Общая характеристика, классификация и жизненный цикл представителей дсйгеромицетов.

- •50)Лишайники. Общая характеристика. Морфология и анатомия слоевища лишайников. Способы размножения. Распространение и роль в природе. Представители. Значение для человека. Происхождение и эволюция.

18) Анатомическое строение листовой пластинки. Жилкование и строение проводящих пучков. Ярусные листовые серии. Механизм опадения листьев.

Листовая пластинка — самая важная часть типичного листа. Ее пластинчатая форма создает наибольшую поверхность на единицу объема тканей, что наилучшим образом способствует выполнению всех функций (фотосинтеза, транспирации (испарения воды растением) и газообмена с окружающей средой).

Типичное анатомическое строение листовой пластинки отражает ее приспособленность к выполняемым функциям (рис. 8.13). С обеих сторон она покрыта эпидермисом, который регулирует газообмен и транспирацию. В клетках кожицы нет хлоропластов, поэтому они беспрепятственно пропускают свет к основным тканям листа. Наружные стенки клетки кожицы, особенно с верхней стороны листа, утолщены и покрыты слоем воска или воскоподобного вещества — кутина, что предохраняет лист от перегрева и излишнего испарения воды. Этому способствует также погружение устьиц вглубь листовой пластинки, формирование волосков, создающих разные виды опушения, и др.

Как правило, лист состоит из следующих тканей:

Эпиде́рмис — слой клеток, которые защищают от вредного воздействия среды и излишнего испарения воды. Часто поверх эпидермиса лист покрыт защитным слоем восковидного происхождения (кутикулой).

Мезофи́лл, или паренхи́ма — внутренняя хлорофиллоносная ткань, выполняющая основную функцию — фотосинтез.

Сеть жи́лок, образованных проводящими пучками, состоящими из сосудов и ситовидных трубок, для перемещения воды, растворённых солей, сахаров и механических элементов.

У́стьица — специальные комплексы клеток, расположенные, в основном, на нижней поверхности листьев; через них происходит испарение воды и газообмен.

Жилкование. Листовые пластинки в разных направлениях пронизаны многочисленными жилками, которые представляют собой сосудисто-волокнистые пучки. Определенное расположение жилок в листовой пластинке называется жилкованием. По жилкам осуществляется передвижение воды и растворенных в ней минеральных веществ, а также отток ассимилятов. Жилки, кроме того, служат для придания механической прочности листу.

В зависимости от характера размещения боковых жилок и способов их ветвления отличают четыре основных типа жилкования: перистое — от одной главной жилки под углом отходят боковые, более мелкие (береза, ива, яблоня, груша); пальчатое — от основания листовой пластинки в виде лучей расходятся несколько равноценных жилок (клен); параллельное — многочисленные жилки тянутся от основания листовой пластинки параллельно друг другу и сближаются только на верхушке (злаки); дуговидное — жилки дуговидно изогнуты и сближаются у основания и верхушки листовой пластинки (ландыш, подорожник) (рис. 8.12).

Рис 8. 12. Жилкование листьев: а — параллельное; б, в — дуговидное; г — перистое.

Пальчатое и перистое жилкование характерно для двудольных растений, а параллельное и дуговидное — преимущественно для однодольных.

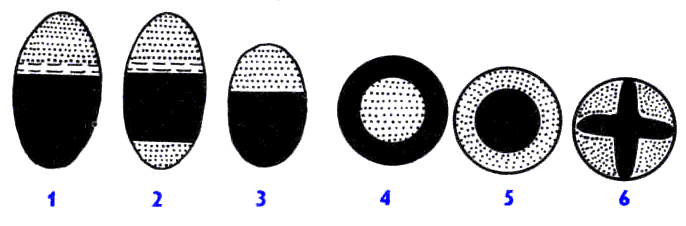

Схематичное изображение строения различных типов проводящих пучков на поперечном их срезе (ксилема зачернена, флоэма показана точками, а камбий - продольными штрихами).

1 - открытый коллатеральный, 2 - открытый биколлатеральный, 3 - закрытый коллатеральный, 4 - концентрический закрытый центрофлоэмный, 5 - концентрический закрытый центроксилемный, 6 - закрытый радиальный проводящий пучок.

Проводящие ткани - ксилема и флоэма - образуют тяжи, называемые проводящими

пучками. Проводящие пучки нередко включают и иные ткани - живую паренхиму,

млечники, склеренхиму. Часть проводящего пучка, включающая ксилему, называется

ксилемной (древесинной) частью пучка. Часть проводящего пучка, содержащая флоэму, называется флоэмной (лубяной) частью. Проводящие пучки, сопровождаемые примыкающими к ним тяжами механической ткани (обычно склеренхимы), называются

сосудисто-волокнистыми или армированными проводящими пучками.

Проводящие пучки тянутся на значительном протяжении вдоль органа; ответвлениями

и перемычками (анастомозами) они связываются в трехмерную сетку. Проводящие пучки,

особенно более крупные, ясно видны в листьях многих и в стеблях некоторых растений

при рассматривании в проходящем свете.

Проводящие пучки образуются путем деления и дифференциации клеток

меристематических тяжей, называемых прокамбиальными или проваскулярными тяжами.

Если при дифференцировке проводящего пучка из прокамбиального тяжа вся

образовательная ткань полностью расходуется на образование постоянных тканей, то

пучок называется закрытым.

Проводящий пучок, снабженный прослойкой камбия, называют открытым.

Расположение на стебле.

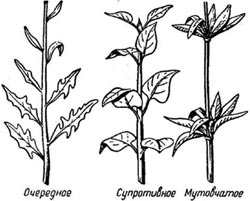

Очерёдное (последовательное) — листья располагаются по одному (в очередь) на каждый узел.

Супроти́вное — листья располагаются по два на каждом узле и обычно перекрёстно-попарно, то есть каждый последующий узел на стебле развёрнут относительно предыдущего на угол 90°; либо двумя рядами, если не развёрнут, но имеется несколько узлов.

Муто́вчатое — листья располагаются по три и более на каждом особом узле стебля — мутовке. В отличие от супротивных листьев, у мутовчатых каждый последующий завиток может находиться под углом 90° от предыдущего, а может и не находиться, вращаясь на половину угла между листьями в завитке. Следует однако учесть, что супротивные листья могут показаться мутовчатыми на конце стебля.

Розе́точное — листья, расположенные в розетке (пучок листьев, расположенных по кругу из одного общего центра).

Механизм листопада связан с образованием у основания листа отделительного слоя, состоящего из легко расслаивающейся таренхимы. По отделительному слою лист отрывается от стебля, а на месте отделения остается листовой рубец, который покрывется слоем пробки. На листовом рубце хорошо видны листоыеe следы — окончания проводящих пучков.