- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I развитие гидрогеологии и инженерной геологии

- •Глава II вода в атмосфере и на поверхности земли

- •Влажность воздуха

- •Температура воздуха

- •Атмосферные осадки

- •Испарение

- •Инфильтрация

- •Глава III вода в земной коре состояние воды в земной коре, понятие о подземных водах

- •Теории происхождения и формирования подземных вод

- •Глава IV физико-механические и водные свойства пород температурные зоны в земной коре

- •Механический (гранулометрический) состав горных пород

- •Виды воды в горных породах

- •Водные свойства горных пород

- •Механические свойства горных пород

- •Глава V

- •Классификация подземных вод

- •Верховодка

- •Грунтовые воды

- •Артезианские воды

- •Трещинные и карстовые воды

- •Подземные воды в районах многолетней мерзлоты

- •Минеральные воды

- •Режим подземных вод

- •Влияние леса и болот на режим подземных вод

- •Глава VI

- •Физические свойства подземных вод

- •Химический состав подземных вод

- •Химический анализ воды; отбор проб для анализа

- •Формы выражения химического анализа воды

- •Химическая характеристика и классификации подземных вод

- •Глава VII

- •Основные законы движения подземных вод

- •Расходы потока подземных вод и построение кривой депрессии

- •Приток воды к водозаборным сооружениям

- •Движение подземных вод в трещиноватых породах

- •Определение водопритока в карьеры

- •Глава VII!

- •Гидрогеологические наблюдения при разведочных работах

- •Определение водопроницаемости горных пород

- •Определение скорости движения подземных вод

- •Глава IX обводненность месторождений

- •Классификация месторождений полезных ископаемых по гидрогеологическим условиям и степени обводненности

- •9 Богомолов г. В. 257

- •Глава XI

- •Глава XII

- •Водоснабжение

- •Оценка запасов подземных вод и их охрана

- •Искусственное восполнение запасов подземных вод

- •Орошение

- •Осушение

- •Глава XIII

- •Глава VIII. Гидрогеологические исследования 227

- •Глава IX. Обводненность месторождений полезных ископаемых и борьба

- •Глава XI. Главнейшие физико-геологические явления, связанные с деятель ностью поверхностных и подземных вод 267

- •Глава XII. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования

- •Глава XIII. Применение геофизических методов при гидрогеологических и

Механические свойства горных пород

Из механических свойств горных пород главнейшими являются их сопротивления сжашю и сдвигу. Эти два показателя весьма важны при оценке прочности грунтов для строительных целей, проходки горных выработок, рытья котлованов и различных выемок.

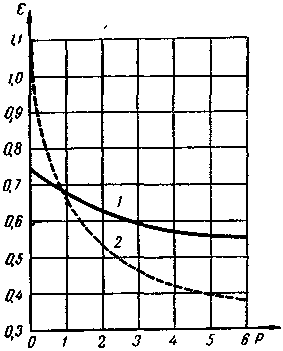

Рис. 27. Компрессионные кривые:

— образец естественной структуры,

— образец нарушенной структуры

Под сжимаемостью грунта следует понимать его способность давать осадку под воздействием внешней нагрузки. Грунты различного генезиса и геологического возраста неодинаково реагируют на внешнюю нагрузку. Например, величина осадки в песчаных грунтах незначительная и завершается в короткий промежуток времени. Величина и скорость сжатия грунтов зависят от степени насыщения их водой, структуры и величины пористости. Установлено, что чем меньше водопроницаемость грунтов, тем осадка протекает медленнее и полностью завершается иногда через несколько лет. Величина осадки зависит также от размера приложенной нагрузки на 1 см2 грунта. Зависимость осадки от величины нагрузки выражают компрессионной кривой (рис. 27), для построения которой по оси абсцисс откладывают нагрузку в ньютонах на квадратный метр, а по оси ординат — осадку в миллиметрах.

При возведении сооружения вся нагрузка от его массы и давления ветра передается на нижнюю часть здания — фундамент, осно-

68

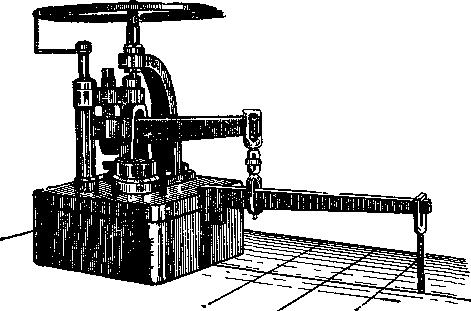

Рис. 28. Компрессионный прибор

вание которого закладывается ниже глубины промерзания грунта. Чем меньше площадь фундамента, тем больше величина осадки. Заложение фундамента на больших глубинах уменьшает величину осадки, так как с глубиной породы имеют большую уплотненность. Если осадка породы происходит под зданием равномерно, то она не является опасной для его сохранности. Величина осадки должна быть установлена до постройки здания и учтена в проекте. Допустимая величина осадки для различных зданий определяется утвержденными нормами и колеблется от нескольких единиц до нескольких десятков сантиметров. Неравномерная осадка различных частей здания приводит к нарушению нормальной его эксплуатации и даже разрушению.

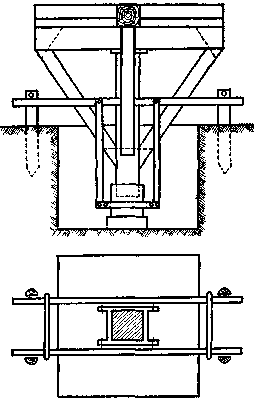

Величина осадки пород в основании сооружений может быть определена в лаборатории при помощи компрессионных приборов (рис. 28), а в полевых условиях посредством штампов (рис. 29). В лаборатории сжимаемость грунта определяется в приборах с надежными стенками, исключающими боковое его расширение. Для свободного выхода выжимаемой из породы воды в верхней и нижней частях прибора устанавливаются пористые прокладки.

Рис. 29. Штамп для опытных нагрузок в поле

Методика лабораторных и полевых определений величины осадки пород изложена в специальных руководствах по устройству фундаментов и в настоящем курсе не рассматривается.

Изменение коэффициента пористости пород при нагрузке в 1 кг/см2 носит название коэффициента уплотнения (А). Он является важной характеристикой технических свойств породы. Значение величины А рассчитывается по формуле

![]()

(IV-6)

где pi и Р2 — нагрузки; ei и 82 — соответствующие им коэффициенты пористости.

По величине коэффициента уплотнения породы условно разделяются на слабосжимаемые (Л<0,01), среднесжимаемые (0,01< <Л<0,05), сильносжимаемые (Л>0,05). Величина А вычисляется для всех ступеней нагрузки.

Помимо коэффициента уплотнения, по данным компрессионных испытаний определяют модуль осадки, или модуль компрессии, в миллиметрах, представляющий величину сжатия слоя породы мощностью в 1 м под нагрузкой Р, выраженной в ньютонах на квадрат-

ный мепр. Эта величина определяется для всех ступеней нагрузки по формуле

![]()

(IV-7)

где h — величина, на которую уменьшилась высота образца при полной стабилизации ег'о уплотнения от нагрузки Р; Н — первоначальная высота образца в м.

Модуль компрессии необходим для расчета осадки породы под влиянием массы сооружения. Действующие в СССР строительные нормы (в кгс/см2) приведены в табл. 3.

ТАБЛИЦА 3

Название породы |

Степень влажности |

||

насыщенные водой |

влажные |

слабовчажные |

|

|

5 3,0 2,0 1,0 1,5 2,0 3,5 4,5 6,0 |

10 4,0 3,5 1,5 2,0 2,5 4,0 5,0 6,5 |

25—40 15—30 15 5,0 4,5 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 7,0 |

|

|||

Осадочные (сцементированные) . . . |

|||

Суглинки моренные |

|||

Супеси |

|||

Мелкозернистые пески |

|||

Среднезернистые пески |

|||

|

|||

Гравий . |

|||

|

|||

|

|||

Вторым важным показателем прочности пород является сопротивление сдвигу. Этот показатель складывается из двух частей — трения и сцепления. На величину трения и сцепления влияет минералогический и механический состав, влажность, структурные связи между частицами и их агрегатами, способ приложения нагрузки, генезис пород и подготовка их к испытанию.

Сцепление присуще связным породам (супесь, суглинки, глины, лёссовидные породы) и является следствием сил молекулярного взаимодействия между частицами и цементирующего действия коллоидов. Показателем величины действующих сил в породе является коэффициент внутреннего трения и сил сцепления — коэффициент сдвига. Методика определения показателей сопротивления пород сдвигу в лабораторных и полевых условиях изложена в специальных руководствах по механике грунтов.

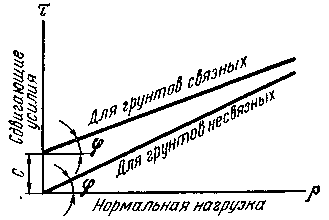

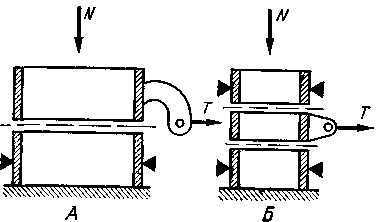

Схема прибора для определения сдвига по одной и двум плоскостям приведена на рис. 30. Данные испытаний пород на сдвиг наносятся на график, на котором на оси абсцисс откладывают нормальные нагрузки, а на оси ординат — сдвигающие усилия. Прямая, изображенная на рис. 31, может быть охарактеризована следующим уравнением:

![]()

(IV-8)

70

где b — сопротивление сдвигу в ньютонах; Р — нормальная нагрузка в ньютонах на квадратный метр; /—коэффициент внутреннего трения; С—сцепление.

![]()

где ф — угол внутреннего трения.

Для связных пород величина С показывает, что даже при отсутствии давления (Р) необходимо приложить усилие Ь = С, чтобы произошел сдвиг. В рыхлых породах сцепление отсутствует и прямая проходит через начало координат (см. рис. 31).

В табл. 4 приведены углы трения и сцепление для некоторых водонасыщенных пород.

Рис. 30. Схема прибора для определения

сопротивления грунтов сдвигу по одной

(А) или двум (Б) плоскостям

Рис. 31. График зависимости сопротивления грунтов сдвигу от вертикальной нагрузки

ТАБЛИЦА 4

Название породы |

Угол трения, град. |

Сцепление, кгс/см2 |

|

16 |

0,4 |

|

20 |

0,2 |

Суглинок мягкий |

14 |

0,02 |

|

25 |

|

|

18 |

|

|

35 |

|

|

27 |

|

|

|

|

Для песчаных пород важной величиной является угол естественного откоса, т. е. максимальный угол наклона откоса к горизонту, при котором устойчивость грунта в откосе не нарушается. Величина угла определяется трением между частицами песка и зависит от их минералогического и механического составов, степени насыщенности водой, окатанности зерен, а также текстуры и струк-

71

туры. Угол откоса определяют по формуле

![]()

где h-—высота откоса в см; а — длина основания откоса в см.

Под водой угол естественного откоса значительно уменьшается. Для мелкозернистых песков он снижается до 12—16°, для крупнозернистых— до 20—25°. Проектное занижение угла естественного откоса в каналах и выемках ведет к увеличению объема земляных работ и удорожанию стоимости строительства.