- •Содержание

- •Билет №1

- •2. Определение катаболизма. Катаболизм и анаболизм. Стадии катаболизма биомолекул в организме.

- •Билет№2.

- •1.Ферменты. Специфичность ферментов. Активный центр фермента.

- •2.Экзергонические и эндергонические биохимические реакции. Роль атф и других макроэргических фосфатов в сопряжении экзергонических процессов и эндергонических процессов.

- •3.Пути внутриклеточного метаболизма глюкозы. Гликолиз и глюконеогенез. Обратимые и необратимые реакции.

- •Билет №3

- •1.Регуляция активности ферментов. Проферменты. Изоферменты. Ингибиторы ферментов.

- •2.Реакции биологичемкого окисления.Типы реакций( дегидрогеназные, оксидазные, оксигеназные. Их биологическое значение.

- •3 Цитохромы Катализируют окисление веществ путем отдачи электронов Гемовое железо в одном из цитохромов имеется так же атом меди.

- •Билет№4

- •1.Ферментативный катализ

- •2.Митохондриальный транспорт

- •3.Аэробное окисление пирувата (окислительное декарбоксилирование пировиноградной кты).

- •Билет№5

- •1.Кинетика ферментативного катализа. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Уравнение Лайнуивера-Берка.

- •2.Окислительное фосфорилирование. Пункты сопряжения окисления и фосфорилирования. Атф-синтетаза митохондрий.

- •3 Субъединицы (γ,δ,ε) способствуют целостности атф-синтазы

- •3.Полное окисление глюкозы. Энергетический баланс

- •Билет№6

- •1.Аллостерические ферменты. Ингибиторы и активаторы аллостерических ферментов. Аллостерические центры.

- •Деградация жирных кислот: β-окисление

- •Билет№7

- •1.Опять ферменты

- •2. Ингибиторы и разъединители транспорта электронов окислительного фосфорилирования

- •3.Глюконеогенез

- •Билет №8

- •1. Витамины

- •2. Микросомальная цепь транспорта электронов

- •3. Глюкозолактонный цикл

- •1. Витамин в2

- •3.Гипергликемия

- •Билет 10

- •Билет 11

- •1. Витамин в6(пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин)

- •3 Существуют три источника аминокислот в клетке – поступление из крови, распад собственных внутриклеточных белков и синтез заменимых аминокислот.

- •Билет 12

- •1.Биотин

- •2. Нарушение обмена гликогена

- •3. Существуют три источника аминокислот в клетке – поступление из крови, распад собственных внутриклеточных белков и синтез заменимых аминокислот.

- •Билет 13. Фолиевая кислота. Биологическая роль. Пути поступления в организм. Коферментная функция.

- •2.Катаболизм триацилглицеролов. Реакции, механизм регуляции активности триглицеридлипазы. Нейрогуморальная регуляция липолиза (адреналин, глюкагон, инсулин).

- •3.Трансаминирование амк. Аминотрансферазы. Отдельные аминотрансферазы. Реакции. Биохимическое значение трансаминирования амк.

- •Билет 14

- •1.Витамин в12. Биологическая роль. Пути попадания в организм. Коферментная функция.

- •3.Пути превращения аммиака в организме человека. Механизмы обезвреживания аммиака.

- •Билет №15

- •1.Витамин с.

- •2.Окисление пальмитиновой кослоты.

- •3.Биосинтез мочевины.

- •Билет №16

- •1.Витамин а.

- •2.Окисление ненасыщенных жирных кислот.

- •3.Превращение безазотистого скелета ак

- •Билет №17

- •1.Витамин д

- •2. Биосинтез высших жирных кислот.

- •3. Метаболизм ак с разветвленной цепью.

- •Билет №25 Репликация днк

- •Свойства процесса репликации:

- •Желчные кислоты

- •Стероидные гормоны

- •2.Специализированные пути метаболизма цикл. А,к- фенилаланина и тирозина.. Заболевания, связанные с нарушением обмена фенилаланина и тирозина.

- •3.Биосинтез гема

- •Билет 19

- •2.Биосинтез пуриновых нуклеотидов

- •3.Основные закономерности генетического кода. Адапторная гипотеза ф. Крика и её развитие в wobble-гипотезе.

- •Билет №20

- •2. Кинетика ферменативного катализа. График зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата при постоянной концентрации фермента.

- •Билет №21

- •Транскрипционные факторы: Механизмы действия тф , связавающиеся с днк, могут влиять на транскрипцию генов через несколько механизмов:

- •Билет№22

- •Билет 23

- •2. Полное окисление глюкозы. Энергетический баланс полного окисления глюкозы.

- •Билет№24

- •1.Антибиотические вещества, подавляющие синтез белка

- •24.2 Функционирование малат-аспартатного и глицерофосфатного шунта.

- •Билет №26

- •3. Окисление капроновой кислоты

- •Билет №27

- •Репликация

- •Билет 28

- •Билет29

- •29.2.Метаболизм аминокислот

- •Билет №30

- •1.Особенности молекулярной организации и экспрессии генома эукариот (экзоны, интроны, сплайсинг)

- •2.Образование кетоновых тел и их утилизация.

- •3.Цикл трикарбоновых кислот. Реакции

2.Окислительное фосфорилирование. Пункты сопряжения окисления и фосфорилирования. Атф-синтетаза митохондрий.

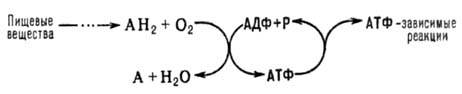

Окислительное фосфорилирование — один из важнейших компонентов клеточного дыхания, приводящего к получению энергии в виде АТФ. Субстратами окислительного фосфорилирования служат продукты расщепления органических соединений — белки, жиры и углеводы.

Окислительное фосфорилирование, синтез АТФ из аденозиндифосфата и неорганического фосфата, осуществляющийся в живых клетках, благодаря энергии, выделяющейся при окислении орг. веществ в процессе клеточного дыхания. В общем виде окислительное фосфорилирование и его место в обмене веществ можно представить схемой:

Механизм

окислительного фосфорилирования

можно представить схемой:

Перенос электронов

(дыхание)

![]() А

~ В

А

~ В![]() АТФ

А ~ В-высокоэнергетич. интермедиат

Предполагалось, что А ~ В - хим. соед. с

макроэргич. связью, напр. фосфорилир.

фермент

дыхат. цепи (хим. гипотеза сопряжения),

или напряженная конформация

к.-л. белка,

участвующего в окислительном

фосфорилировании

(конформац. гипотеза сопряжения). Однако

эти гипотезы не получили эксперим.

подтверждения. Наиб. признанием пользуется

хемиосмотич. концепция сопряжения,

предложенная в 1961 П. Митчеллом. Согласно

этой теории, своб. энергия транспорта

электронов

в дыхат. цепи затрачивается на перенос

из митохондрий

через митохондриальную мембрану

на ее наружную сторону ионов

Н+.

В результате на мембране

возникает разность электрич. потенциалов

АТФ

А ~ В-высокоэнергетич. интермедиат

Предполагалось, что А ~ В - хим. соед. с

макроэргич. связью, напр. фосфорилир.

фермент

дыхат. цепи (хим. гипотеза сопряжения),

или напряженная конформация

к.-л. белка,

участвующего в окислительном

фосфорилировании

(конформац. гипотеза сопряжения). Однако

эти гипотезы не получили эксперим.

подтверждения. Наиб. признанием пользуется

хемиосмотич. концепция сопряжения,

предложенная в 1961 П. Митчеллом. Согласно

этой теории, своб. энергия транспорта

электронов

в дыхат. цепи затрачивается на перенос

из митохондрий

через митохондриальную мембрану

на ее наружную сторону ионов

Н+.

В результате на мембране

возникает разность электрич. потенциалов

![]() и

разность хим. активностей

ионов

Н+

и

разность хим. активностей

ионов

Н+

![]() (внутри

митохондрий

рН выше, чем снаружи). В сумме эти

компоненты дают трансмембранную разность

электрохим. потенциалов ионов

водорода

(внутри

митохондрий

рН выше, чем снаружи). В сумме эти

компоненты дают трансмембранную разность

электрохим. потенциалов ионов

водорода

![]() между

матриксом митохондрий

и внеш. водной фазой, разделенными

мембраной.

Энергия

между

матриксом митохондрий

и внеш. водной фазой, разделенными

мембраной.

Энергия

![]() ,

выделяющаяся при движении протонов

внутрь митохондрий

по электрич. полю в сторону меньшей их

концентрации,

используется

АТФ-синтетазой для

синтеза

АТФ.

Т. обр., схему окислительного

фосфорилирования,

согласно этой концепции, можно представить

в след. виде:Перенос электронов

(дыхание)

,

выделяющаяся при движении протонов

внутрь митохондрий

по электрич. полю в сторону меньшей их

концентрации,

используется

АТФ-синтетазой для

синтеза

АТФ.

Т. обр., схему окислительного

фосфорилирования,

согласно этой концепции, можно представить

в след. виде:Перенос электронов

(дыхание)

![]() АТФ

АТФ

Сопряжение

окисления

и фосфорилирования

через![]() позволяет объяснить, почему окислительное

фосфорилирование,

в отличие от гликолитич. ("субстратного")

фосфорилирования,

протекающего в р-ре, возможно лишь в

замкнутых мембранных структурах, а

также почему все воздействия, снижающие

электрич. сопротивление и увеличивающие

протонную проводимость мембраны,

подавляют ("разобщают") окислительное

фосфорилирование.

Энергия

позволяет объяснить, почему окислительное

фосфорилирование,

в отличие от гликолитич. ("субстратного")

фосфорилирования,

протекающего в р-ре, возможно лишь в

замкнутых мембранных структурах, а

также почему все воздействия, снижающие

электрич. сопротивление и увеличивающие

протонную проводимость мембраны,

подавляют ("разобщают") окислительное

фосфорилирование.

Энергия

![]() ,

помимо синтеза

АТФ,

может непосредственно использоваться

клеткой

для др. целей - транспорта метаболитов,

движения (у бактерий), восстановления

нико-тинамидных коферментов

и др.

,

помимо синтеза

АТФ,

может непосредственно использоваться

клеткой

для др. целей - транспорта метаболитов,

движения (у бактерий), восстановления

нико-тинамидных коферментов

и др.

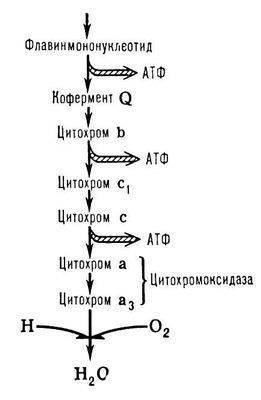

Показано, что окислительное фосфорилирование сопряжено с переносом электронов по цепи дыхательных ферментов, встроенных во внутреннюю мембрану митохондрий. Электроны поступают в дыхательную цепь от восстановленного НАД (или НАДФ) и через кофермент Q последовательно передаются от соединений с более отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом к соединениям с более положительным потенциалом. Перенос электронов по цепи завершается восстановлением O2 с помощью цитохромоксидазы. Таким образом, процесс окисления субстрата кислородом опосредован серией окислительно-восстановительных реакций; в результате энергия, запасённая в молекуле окисляемого субстрата, освобождается небольшими порциями, что позволяет клетке использовать её более полно. Утилизация высвобождаемой энергии происходит в так называемых пунктах энергетического сопряжения. Синтез АТФ осуществляется ферментным комплексом — АТФ-синтетазой, который может катализировать и обратную реакцию. Эффективность окислительного фосфорилирования оценивают с помощью коэффициента фосфорилирования Фн/O — отношения числа молекул неорганического фосфата, связанного при фосфорилировании АДФ, к поглощённому O2; величина этого коэффициента зависит от окисляемого субстрата, физиологического состояния клеток и состава окружающей клеток среды.

Упрощённая схема цепи дыхательных ферментов, локализованных в митохондриях. Перенос электронов по цепи на трёх этапах (так называемым пунктах сопряжения) сопровождается запасанием выделяющейся энергии в форме электрохимического градиента ионов водорода, далее энергия расходуется для синтеза АТФ.

Работа АТФ-синтазы

Н+-транслоцирующая АТФ-синтаза состоит из двух частей: встроенного в мембрану протонного канала (F0) из по меньшей мере 13 субъединиц и каталитической субъединицы (F1), выступающей в матрикс. «Головка» каталитической части образована тремя α- и тремя β-субъединицами, между которыми расположены три активных центра. "Ствол" структуры образуют полипептиды F0-части и γ-, δ- и ε-субъединиц головки.

Каталитический цикл подразделяется на три фазы, каждая из которых проходит поочередно в трех активных центрах. Вначале идет связывание АДФ (ADP) и Ρi (1), затем образуется фосфоангидридная связь (2) и, наконец, освобождается конечный продукт реакции (3). При каждом переносе протона через белковый канал F0 в матрикс все три активных центра катализируют очередную стадию реакции. Предполагается, что энергия протонного транспорта прежде всего расходуется на поворот γ-субъединицы, в результате которого циклически изменяются конформации α- и β-субъединиц.

Процесс окислительного фосфорилирования осуществляется пятым комплексом дыхательной цепи митохондрий — Протонная АТФ-синтаза, состоящая из 9 субъединиц 5 типов: