- •Латеральная меристема.

- •Выделительные ткани

- •Ассимиляционная ткань растений (хлоренхима)

- •Механические ткани

- •Строение склеренхимы

- •Функции и распределение волокон склеренхимы

- •Функции и распределение склереид

- •Функции и распределение склереид

- •Строение колленхимы

- •Функции и распределение колленхимы

- •С итовидные трубки и клетки-спутницы

- •Лубяная паренхима, лубяные волокна и склереиды

- •Анатомическое строение листа

Лубяная паренхима, лубяные волокна и склереиды

Лубяная паренхима и лубяные волокна имеются только у двудольных, у однодольных они отсутствуют. По своему строению лубяная паренхима сходна с любой другой, но клетки ее обычно вытянуты. Во вторичной флоэме паренхима присутствует в виде сердцевинных лучей и вертикальных рядов, так же как и описанная выше древесинная паренхима. Функции у лубяной и древесинной паренхимы одинаковы.

Лубяные волокна ничем не отличаются от описанных выше волокон склеренхимы. Иногда они обнаруживаются и в первичной флоэме, но чаше их можно встретить во вторичной флоэме двудольных. Здесь эти клетки образуют вертикальные тяжи. Как известно, вторичная флоэма во время роста испытывает растяжение; возможно, что склеренхима помогает ей противостоять этому воздействию.

Склереиды во флоэме, особенно в более старой, встречаются достаточно часто.

корня к листьям передвигаются вода и растворенные в ней минеральные вещества. Первичная и вторичная ксилемы содержат клетки одних и тех же типов. Однако первичная ксилема не имеет сердцевинных лучей, отличаясь этим от вторичной.

В состав ксилемы входят морфологически различные элементы, осуществляющие функции как проведения, так и хранения запасных веществ, а также чисто опорные функции. Дальний транспорт осуществляется по трахеальным элементам ксилемы: трахеидам и сосудам , ближний - по паренхимным элементам. Опорные, а иногда и запасающие функции выполняют часть трахеид и волокна механической ткани либриформа , также входящие в состав ксилемы.

Трахеиды в зрелом состоянии - это мертвые прозенхимные клетки, суженные на концах и лишенные протопласта . Длина трахеид в среднем составляет 1-4 мм, поперечник же не превышает десятых и даже сотых долей миллиметра. Стенки трахеид одревесневают, утолщаются и несут простые или окаймленные поры , через которые происходит фильтрация растворов. Большая часть окаймленных пор находится около окончаний клеток, т.е. там, где растворы просачиваются из одной трахеиды в другую. Трахеиды есть у спорофитов всех высших растений , а у большинства хвощевидных ,плауновидных , папоротниковидных и голосеменных они являются единственными проводящими элементами ксилемы.

Сосуды - это полые трубки, состоящие из отдельных члеников, располагающихся друг над другом. Между расположенными один над другим члениками одного и того же сосуда имеются разного типа сквозные отверстия - перфорации. Благодаря перфорациям вдоль всего сосуда свободно осуществляется ток жидкости. Эволюционно сосуды, по-видимому, произошли из трахеид путем разрушения замыкающих пленок пор и последующего их слияния в одну или несколько перфораций. Концы трахеид, первоначально сильно скошенные, заняли горизонтальное положение, а сами трахеиды стали короче и превратились в членики сосудов ( рис. 45 ).

Сосуды появились независимо в разных линиях эволюции наземных растений. Однако наибольшего развития они достигают у покрытосеменных , где являются главнейшими водопроводящими элементами ксилемы.

Возникновение сосудов - важное свидетельство эволюционного прогресса этого таксона, поскольку они существенно облегчают транспирационный ток вдоль тела растения.

Помимо первичной оболочки, сосуды и трахеиды в большинстве случаев имеют вторичные утолщения. В самых молодых трахеальных элементах вторичная оболочка может иметь форму колец, не связанных друг с другом (кольчатые трахеиды и сосуды). Позднее появляются трахеальные элементы со спиральными утолщениями. Затем следуют сосуды и трахеиды с утолщениями, которые могут быть охарактеризованы как спирали, витки которых связаны между собой (лестничные утолщения). В конечном итоге вторичная оболочка сливается в более или менее сплошной цилиндр, формирующийся внутрь от первичной оболочки. Этот цилиндр прерывается в отдельных участках порами .

Сосуды и трахеиды с относительно небольшими округлыми участками первичной клеточной оболочки, не прикрытыми изнутри вторичной оболочкой, нередко называют пористыми. В тех случаях, когда поры во вторичной оболочке образуют подобие сетки или лестницы, говорят о сетчатых или лестничных трахеальных элементах (лестничные сосуды и трахеиды).

Вторичная, а иногда и первичная оболочка, как правило, лигнифицируются, т.е. пропитываются лигнином , это придает дополнительную прочность, но ограничивает возможности дальнейшего их роста в длину.

Трахеальные элементы, т.е. трахеиды и сосуды, распределяются в ксилеме различным образом. Иногда на поперечном срезе они образуют хорошо выраженные кольца (кольцесосудистая древесина). В других случаях сосуды рассеяны более или менее равномерно по всей массе ксилемы (рассеяннососудистая древесина). Особенности распределения трахеальных элементов в ксилеме используют при определении древесин различных пород деревьев.

Помимо трахеальных элементов, ксилема включает лучевые элементы, т.е. клетки, образующие сердцевинные лучи ( рис. 46 ), сформированные чаще всего тонкостенными паренхимными клетками (лучевая паренхима). Реже в лучах хвойных встречаются лучевые трахеиды. По сердцевинным лучам осуществляется ближний транспорт веществ в горизонтальном направлении. В ксилеме покрытосеменных помимо проводящих элементов содержатся также тонкостенные неодревесневшие живые паренхимные клетки, называемые древесинной паренхимой. По ним наряду с сердцевинными лучами отчасти осуществляется ближний транспорт. Кроме того, древесинная паренхима служит местом хранения запасных веществ. Элементы сердцевинных лучей и древесинной паренхимы, подобно трахеальным элементам, возникают из камбия .

Первичное строение корня характеризуется наличием трех систем тканей — покровно-всасыпающей эпидермы с корневыми волосками (эпиблемы), первичной коры и центрального цилиндра Эпиблема Выполняет всасывающую и защитную функции, состоит из одного слоя тонкостенных, плотно сомкнутых клеток с корневыми волосками, не имеет устьиц, толстой кутикулы и трихом. Первичная кора,Лежащая под элиблемой, подразделяется на экзодерму, мезодерму и эндодерму.Экзодерму Составляет 3—4 слоя крупных, плотно сомкнутых клеток с частично опробковевшими оболочками. Выполняет защитную и опорно-пропускную функции.Мезодерма — многослойная запасающая часть, составляет основную массу первичной коры. Мезодерма выполняет также транспортную и воздухоносную функции. Эндодерма — самый внутренний, обычно однорядный слой первичной коры, граничащий с центральным цилиндром, выполняющий опорно-пропускную функцию. Центральный, Или Осевой, цилиндр Занимает срединную часть корня, окружен кольцом перицикла, из которого формируются боковые корни, В корне нет настоящей сердцевины. В центре могут находиться сосуды, склеренхима, иногда — запасающая паренхима, образующая Ложную сердцевину Вторичное строение корня формируется благодаря появлению и функционированию вторичных боковых меристем — камбия и феллогена Камбий образуется из перицикла над лучами первичной ксилемы и из прокамбия или паренхимы под флоэмой. Кнаружи деляшийся камбий откладывает вторичную флоэму, а к центру — вторичную ксилему. Первичная ксилема оттесняется к оси корня, а первичная флоэма — к периферии центрального цилиндра. Вторичное строение корня может быть пучкового типа или беспучкового Пучковый тип Формируется в том случае, если межпучковый камбий, образовавшийся над лучами первичной ксилемы, продуцирует паренхиму сердцевинных лучей, а пучковый камбий, лежащий под флоэмой,— вторичную флоэму и ксилему коллатерального или биколлатерального проводящего пучка. При Беспучковом типе Строения кольцо камбия образует сплошные кольца ксилемы и флоэмы. Вторичные преобразования в первичной коре корня связаны с деятельностью феллогена. Если он возникает из перицикла, то пробка, образующаяся кнаружи, изолирует первичную кору, и она отторгается, слущивается Если феллоген образуется из паренхимы мезодермы, что встречается редко, то часть первичной коры, лежащая под феллогеном, сохраняется. У древесных растений корень обычно беспучкового типа и в древесине формируются кольца годичного прироста Годичное Кольцо — это совокупность тканей, образованных камбием за один вегетационный период. Покровной тканью корней древесных может быть перидерма или корка. Наличие в центре органа радиального проводящего пучка, склеренхимы или сосудов первичной ксилемы отличает корень от стебля и корневища, у которых центральную часть занимает настоящая сердцевина.

изолатеральный лист

Синонимы: равносторонний лист

1 )

лист, у которого вся фотосинтезирующая

паренхима имеет одинаковое строение,

а не разделяется на столбчатую и

губчатую(см.

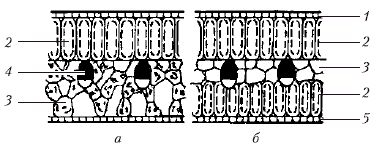

рис. Схема строения дорсивентрального

(а) и изолатерального (б) листьев :

1 – верхняя эпидерма; 2 – столбчатый

мезофилл; 3 – губчатый мезофилл; 4 –

проводящий пучок; 5 – нижняя эпидерма);

)

лист, у которого вся фотосинтезирующая

паренхима имеет одинаковое строение,

а не разделяется на столбчатую и

губчатую(см.

рис. Схема строения дорсивентрального

(а) и изолатерального (б) листьев :

1 – верхняя эпидерма; 2 – столбчатый

мезофилл; 3 – губчатый мезофилл; 4 –

проводящий пучок; 5 – нижняя эпидерма);

2) лист, у которого столбчатый мезофилл представлен с двух сторон листовой пластинки.