- •Вегетативные функции организма и их рефлекторная и гуморальная регуляция.

- •Сравнительные особенности рефлекторной дуги соматического и вегетативного рефлексов.

- •[Править]Классификация

- •[Править]Стероидные гормоны

- •[Править]Гормоны человека

- •Органы иммунной системы

- •Клетки иммуной системы

- •Кровообращение

[Править]Классификация

По химическому строению известные гормоны позвоночных делят на основные классы:

Стероиды

Производные полиеновых (полиненасыщенных) жирных кислот

Производные аминокислот

Белково-пептидные соединения

Структура гормонов позвоночных животных, точнее её основы, встречается у беспозвоночных, растений и одноклеточных организмов. По-видимому, структура гормонов возникла 3—5 млрд лет назад, но приобрела гормональные функции лишь в последние 500 млн лет в филогенезе животного мира. При этом в процессе эволюции изменилась не только структура, но и функции гормональных соединений (Баррингтон, 1987). Наибольшему изменению подверглось химическое строение белково-пептидных гормонов. В большинстве случаев, гомологичный гормон высших позвоночных обладает способностью воспроизводить физиологические эффекты у низших позвоночных, однако обратная картина наблюдается значительно реже[1].

[Править]Стероидные гормоны

Основная статья: Стероидные гормоны

Гормоны этого класса — полициклические химические соединения липидной природы, в основе структуры которых находится стерановое ядро (циклопентанпергидрофенантрен), конденсированное из трёх насыщенных шестичленных колец (обозначают латиницей: A, B и C) и одного насыщенного пятичленного кольца (D). Стерановое ядро обусловливает общность (единство) полиморфного класса стероидных гормонов, а сочетание относительно небольших модификаций стеранового скелета определяет расхождение свойств гормонов этого класса[1].

[Править]Гормоны человека

Список наиболее важных:

Структура |

Название |

Сокращение |

Место синтеза |

Механизм действия |

триптамин |

мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) |

|

эпифиз |

|

триптамин |

серотонин |

5-HT |

энтерохромаффинные клетки |

|

производное тирозина |

тироксин |

T4 |

щитовидная железа |

ядерный рецептор |

производное тирозина |

трийодтиронин |

T3 |

щитовидная железа |

ядерный рецептор |

производное тирозина(катехоламин) |

адреналин (эпинефрин) |

|

надпочечники |

|

производное тирозина(катехоламин) |

норадреналин (норэпинефрин) |

|

надпочечники |

|

производное тирозина(катехоламин) |

дофамин |

|

гипоталамус |

|

пептид |

антимюллеровский гормон (ингибирующее вещество Мюллера) |

АМГ |

клетки Сертоли |

|

пептид |

адипонектин |

|

жировая ткань |

|

пептид |

адренокортикотропный гормон (кортикотропин) |

АКТГ |

передняя доля гипофиза |

цАМФ |

пептид |

ангиотензин, ангиотензиноген |

|

печень |

IP3 |

пептид |

антидиуретический гормон (вазопрессин) |

АДГ |

задняя доля гипофиза |

|

пептид |

предсердный натрийуретический пептид |

АНФ |

сердце |

цГМФ |

пептид |

глюкозозависимый инсулинотропный полипептид |

ГИП |

K-клетки двенадцатиперстной и тощейкишок |

|

пептид |

кальцитонин |

|

щитовидная железа |

цАМФ |

пептид |

кортикотропин-высвобождающий гормон |

АКГГ |

гипоталамус |

цАМФ |

пептид |

холецистокинин (панкреозимин) |

CCK |

I-клетки двенадцатиперстной и тощейкишок |

|

пептид |

эритропоэтин |

|

почки |

|

пептид |

фолликулостимулирующий гормон |

ФСГ |

передняя доля гипофиза |

цАМФ |

пептид |

гастрин |

|

G-клетки желудка |

|

пептид |

грелин (гормон голода) |

|

Эпсилон-клетки панкреатических островков, гипоталамус |

|

пептид |

глюкагон (антагонист инсулина) |

|

альфа-клетки панкреатических островков |

цАМФ |

пептид |

гонадотропин-высвобождающий гормон (люлиберин) |

GnRH |

гипоталамус |

IP3 |

пептид |

соматотропин-высвобождающий гормон ("гормон роста"-высвобождающий гормон, соматокринин) |

GHRH |

гипоталамус |

IP3 |

пептид |

человеческий хорионический гонадотропин |

hCG, ХГЧ |

плацента |

цАМФ |

пептид |

плацентарный лактоген |

ПЛ, HPL |

плацента |

|

пептид |

соматотропный гормон (гормон роста) |

GH or hGH |

передняя доля гипофиза |

|

пептид |

ингибин |

|

|

|

пептид |

инсулин |

|

бета-клетки панкреатических островков |

Тирозинкиназа,IP3 |

пептид |

инсулиноподобный фактор роста (соматомедин) |

ИФР, IGF |

|

Тирозинкиназа |

пептид |

лептин (гормон насыщения) |

|

жировая ткань |

|

пептид |

лютеинизирующий гормон |

ЛГ, LH |

передняя доля гипофиза |

цАМФ |

пептид |

меланоцитстимулирующий гормон |

МСГ |

передняя доля гипофиза |

цАМФ |

пептид |

нейропептид Y |

|

|

|

пептид |

окситоцин |

|

задняя доля гипофиза |

IP3 |

пептид |

панкреатический полипептид |

PP |

PP-клетки панкреатических островков |

|

пептид |

паратиреоидный гормон (паратгормон) |

PTH |

паращитовидная железа |

цАМФ |

пептид |

пролактин |

|

передняя доля гипофиза |

|

пептид |

релаксин |

|

|

|

пептид |

секретин |

SCT |

верхние отделы тонкой кишки |

|

пептид |

соматостатин |

SRIF |

дельта-клетки панкреатических островков,гипоталамус |

|

пептид |

тромбопоэтин |

|

печень, почки |

|

пептид |

тироид-стимулирующий гормон |

|

передняя доля гипофиза |

цАМФ |

пептид |

тиреолиберин |

TRH |

гипоталамус |

IP3 |

глюкокортикоид |

кортизол |

|

кора надпочечников |

прямой |

минералокортикоид |

альдостерон |

|

кора надпочечников |

прямой |

половой стероид (андроген) |

тестостерон |

|

яички |

ядерный рецептор |

половой стероид (андроген) |

дегидроэпиандростерон |

ДГЭА |

кора надпочечников |

ядерный рецептор |

половой стероид (андроген) |

андростендиол |

|

яичники, яички |

прямой |

половой стероид (андроген) |

дигидротестостерон |

|

множественное |

прямой |

половой стероид (эстроген) |

эстрадиол |

|

фолликулярный аппарат яичников, яички |

прямой |

половой стероид (прогестин) |

прогестерон |

|

жёлтое тело яичников |

ядерный рецептор |

стерин |

кальцитриол |

|

почки |

прямой |

эйкозаноид |

простагландины |

|

семенная жидкость |

|

эйкозаноид |

лейкотриены |

|

белые кровяные клетки |

|

эйкозаноид |

простациклин |

|

эндотелий |

|

эйкозаноид |

тромбоксан |

|

|

|

Гипофиз представляет собой эндокринную железу, которая находится в головном мозге. На самом деле человеческий организм построен таким образом, что данная железа получила очень сильную защиту. Защищают ее кости, которые располагаются со всех ее сторон. Размеры данной эндокринной железы в ее нормальном состоянии составляют около одного сантиметра. Каковы же функции данной железы? Прежде всего, данная железа отвечает за работу всех остальных эндокринных желез, таких как половые железы, щитовидная железа, а также надпочечники. Помимо этого данная железа отвечает и за рост, а также созревание органов человеческого организма. Более того, именно гипофиз контролирует координацию работы таких жизненно важных органов как молочные железы, матка, почки и так далее и тому подобное. Все эти действия данная железа осуществляет посредством выделения тех или иных сигнальных гормонов, которые в свою очередь воздействуют непосредственно на нужный орган либо систему. Современная медицина выделяет две части гипофиза. Это передняя и задняя части. Сразу же отметим, что передняя часть данной железы намного больше задней, она составляет около восьмидесяти процентов всего объема железы. Стоит обратить внимание читателей и на то, что передняя часть в свою очередь подразделяется на две доли – переднюю и промежуточную. В ней сосредоточены как гормоны роста и эндорфины, так и адренокортикотропные, лютеинизирующие, тиреотропные и некоторые другие гормоны. Для того чтобы гипофиз работал в норме стоит вести здоровый образ жизни, а также принимать специальные биологически активные добавки. Система крови и лимфа

1 Система крови. Значение крови. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма Состав крови. Формирование системы крови в процессе филогенетического развития мира.

Гомеостаз и его значение.

Плазма крови и ее осмотические свойства. Онкотическое давление и его значение. Эритроциты и их роль в организме.

Гемолиз и его виды. Скорость оседания эритроцитов и влияние на нее различных факторов. Плазма крови и ее осмотические свойства. Онкотическое давление и его значение. Эритроциты и их роль в организме.

.

Активная реакция крови. Буферные системы и их роль в поддержании постоянства рН крови. Кислотный и щелочной резервы крови.

Гемоглобин и его значение. Соединения гемоглобина.

Тромбоциты и их роль. Механизм свертывания крови. Регуляция свертывания крови.

Группы крови. Правило переливания крови. Резус-фактор. Тканевые антигены.

Кровь — жидкая соединительная ткань, наполняющая сердечно-сосудистую систему позвоночных животных, в том числе человека и некоторых беспозвоночных. Состоит из жидкой части плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и постклеточных структур: эритроцитов и тромбоцитов. Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и непосредственно с другими тканями тела не сообщается ввиду наличия гистогематических барьеров. У всех позвоночных кровь имеет чаще красный цвет(от бледно- до тёмно-красного), которым она обязана гемоглобину, содержащемуся в эритроцитах Кровь состоит из двух основных компонентов — плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40—50 %, а плазма — 50—60 %. Это соотношение имеет название — гематокритное число (от др.-греч.αἷμα — кровь, κριτός — показатель). Кровь также подразделяется на находящуюся в русле сосудов — так называемую периферическую кровь, и кровь, находящуюся в кроветворных органах и сердце.

Плазма крови содержит воду и растворённые в ней вещества — белки и другие органические и минеральные соединения. Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы — вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %, это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, фосфаты, сульфаты). Органические вещества (около 9 %) подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Содержатся в плазме и газы, в частности кислород и углекислый газ. В плазме крови растворены также биологически активные вещества гормоны, витамины, ферменты и медиаторы.

Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:

Красные кровяные тельца (эритроциты) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезенке. В эритроцитах содержится содержащий железо белок — гемоглобин, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь воксигемоглобин, он имеет светло-красный цвет. В тканях кислород освобождается из связи, снова образуется гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в формекарбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие и небольшое количество углекислого газа.

Кровяные пластинки (тромбоциты) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга мегакариоцитов. Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от опасной для жизни кровопотери.

Белые клетки крови (лейкоциты) являются частью иммунной системы организма. Все они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества, В-клетки, вырабатывающие антитела,макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

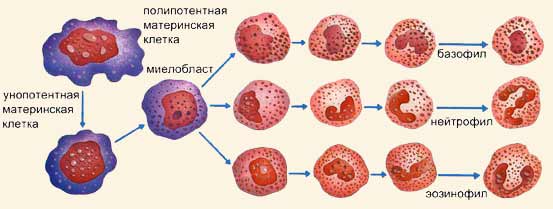

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях. Основным фильтром крови является селезёнка (красная пульпа), осуществляющая в том числе и иммунологический её контроль (белая пульпа).

Кровь, беспрерывно циркулирующая в замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет в организме различные функции:

1. Транспортную — в ней выделяют ряд подфункций:

Дыхательная — перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким;

Питательная - доставляет питательные вещества к клеткам тканей;

Экскреторная (выделительная) — транспорт ненужных продуктов обмена веществ к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма;

Терморегуляторная — регулирует температуру тела, перенося тепло;

Регуляторная — связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества (Гормоны), которые в них образуются;

2. Защитную — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов. 3. Гомеостатическую — поддержание постоянства внутренней среды организма (кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.)

Частично, транспортную функцию в организме выполняют так же лимфа и межклеточная жидкость.

Общее количество крови в организме взрослого человека составляет в среднем 6 – 8% от массы тела, что соответствует от 5 до 6 литров крови, а у женщины – от 4 до 5. Каждый день это количество крови проходит через сердце более 1000 раз. Но кровь не заполняет кровеносную систему до краев, а с большим или меньшим постоянством находится лишь в какой-то части организма, оставляя значительную долю сосудистой системы "пустой". Дело в том, что протяженность кровеносной системы человека может доходить до 100 000 километров и, по подсчетам А.Карреля, для ее заполнения требуется 200 000 литров, т.е. по 2 литра крови на один километр, тогда как наш организм располагает лишь 5-7 литрами. Грубо говоря, кровеносная система человека заполнена на 1/40 000 ее потенциального объема. Повышение общего объема крови называют гиперволемией, уменьшение – гиповолемией. Относительная плотность крови – 1,050 – 1.060 зависит в основном от количества эритроцитов. Относительная плотность плазмы крови – 1.025 – 1.034, определяется концентрацией белков. Вязкость крови – 5 усл.ед., плазмы – 1,7 – 2,2 усл.ед., если вязкость воды принять за 1. Обусловлена наличием в крови эритроцитов и в меньшей степени белков плазмы. Осмотическое давление крови – сила, с которой растворитель переходит через полунепроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор. Осмотическое давление крови вычисляют криоскопическим методом путем определения точки замерзания крови (депрессии), которая для нее равна 0,56 – 0,58 С. Осмотическое давление крови в среднем составляет 7,6 атм. Оно обусловлено растворенными в ней осмотически активными веществами, главным образом неорганическими электролитами, в значительно меньшей степени – белками. Около 60% осмотического давления создается солями натрия (NаСl). Осмотическое давление определяет распределение воды между тканями и клетками. Функции клеток организма могут осуществляться лишь при относительной стабильности осмотического давления. Если эритроциты поместить в солевой раствор, имеющий осмотическое давление, одинаковое с кровью, они не изменяют свой объем. Такой раствор называют изотоническим, или физиологическим. Это может быть 0,85% раствор хлористого натрия. В растворе, осмотическое давление которого выше осмотического давления крови, эритроциты сморщиваются, так как вода выходит из них в раствор. В растворе с более низким осмотическим давлением, чем давление крови, эритроциты набухают в результате перехода воды из раствора в клетку. Растворы с более высоким осмотическим давлением, чем давление крови, называются гипертоническими, а имеющие более низкое давление – гипотоническими. Онкотическое давление крови – часть осмотического давления, создаваемого белками плазмы. Оно равно 0,03 – 0,04 атм, или 25 – 30 мм рт.ст. Онкотическое давление в основном обусловлено альбуминами. Вследствие малых размеров и высокой гидрофильности они обладают выраженной способностью притягивать к себе воду, за счет чего она удерживается в сосудистом русле, При снижении онкотического давления крови происходит выход воды из сосудов в интерстициальное пространство, что приводит к отеку тканей. Кислотно-основное состояние крови (КОС). Активная реакция крови обусловлена соотношением водородных и гидроксильных ионов. Для определения активной реакции крови используют водородный показатель рН – концентрацию водородных ионов, которая выражается отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода. В норме рН – 7,36 (реакция слабоосновная); артериальной крови – 7,4; венозной – 7,35. При различных физиологических состояниях рН крови может изменяться от 7,3 до 7,5. Активная реакция крови является жесткой константой, обеспечивающей ферментативную деятельность. Крайние пределы рН крови, совместимые с жизнью, равны 7,0 – 7,8. Сдвиг реакции в кислую сторону называется ацидозом, который обусловливается увеличением в крови водородных ионов. Сдвиг реакции крови в щелочную сторону называется алкалозом. Это связано с увеличением концентрации гидроксильных ионов ОН и уменьшением концентрации водородных ионов. В организме человека всегда имеются условия для сдвига активной реакции крови в сторону ацидоза или алкалоза, которые могут привести к изменению рН крови. В клетках тканей постоянно образуются кислые продукты. Накоплению кислых соединений способствует потребление белковой пищи. Напротив, при усиленном потреблении растительной пищи в кровь поступают основания. Поддержание постоянства рН крови является важной физиологической задачей и обеспечивается буферными системами крови. К буферным системам крови относятся гемоглобиновая, карбонатная, фосфатная и белковая. Буферные системы нейтрализуют значительную часть поступающих в кровь кислот и щелочей, тем самым препятствуя сдвигу активной реакции крови. В организме в процессе метаболизма в большей степени образуется кислых продуктов. Поэтому запасы щелочных веществ в крови во много раз превышают запасы кислых, Их рассматривают как щелочной резерв крови. Плазма крови - это раствор, состоящий из воды (90-92%) и сухой остаток (10 – 8%), состоящий из органических и неорганических веществ. В него входят форменные элементы - кровяные тельца и пластинки. Кроме того, в плазме содержится целый ряд растворенных веществ: • Белки. Это альбумины, глобулины и фибриноген. • Неорганические соли. Находятся растворенными в виде анионов (ионы хлора, бикарбонат, фосфат, сульфат) и катионов (натрий, калий, кальций и магний). Действуют как щелочной резерв, поддерживающий постоянство рН, и регулирует содержание воды. • Транспортные вещества. Это вещества - производные от пищеварения (глюкоза, аминокислоты) или дыхания (азот, кислород), продукты обмена (двуокись углерода, мочевина, мочевая кислота) или же вещества, всасываемые кожей, слизистой оболочкой, легкими и т.д. • В плазме постоянно присутствуют все витамины, микроэлементы, промежуточные продукты метаболизма (молочная и пировиноградная кислоты). Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у здоровых мужчин составляет 2 – 10 мм в час, у женщин – 2 – 15 мм в час. СОЭ зависит от многих факторов: количества, объема, формы и величины заряда эритроцитов, их способности к агрегации, белкового состава плазмы. В большей степени СОЭ зависит от свойств плазмы, чем эритроцитов. Лейкоциты или белые кровяные шарики обладают полной ядерной структурой. Их ядро может быть округлым, в виде почки или многодольчатым. Их размер - от 6 до 20 мкм. Количество лейкоцитов в периферической крови взрослого человека колеблется в пределах 4,0 – 9,0х10' /л, или 4000 – 9000 в 1 мкл. Увеличение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом., .уменьшение – лейкопенией. В клинике имеет значение не только общее количество лейкоцитов, но и процентное соотношение всех видов лейкоцитов, получившее название лейкоцитарной формулы, или лейкограммы. .Каждую секунду погибает примерно 10 миллионов эритроцитов, каждый из которых совершил около 172 000 полных оборотов в системе кровообращения. Врачи следят за количеством лейкоцитов, поскольку любое его изменение зачастую является признаком болезни или инфекции. Лейкоциты - это пехота, защищающая организм от инфекции. Эти клетки защищают организм путем фагоцитоза (поедания) бактерий или же посредством иммунных процессов - выработки особых веществ, которые разрушают возбудителей инфекций. Лейкоциты действуют в основном вне кровеносной системы, но в участки инфекции они попадают именно с кровью. Осуществление защитной функции различными видами лейкоцитов происходит по-разному. Нейтрофилы являются самой многочисленной группой. Основная их функция – фагоцитоз бактерий и продуктов распада тканей с последующим перевариванием их при помощи лизосомных ферментов (протеазы, пептидазы, оксидазы, дезоксирибонуклеазы). Нейтрофилы первыми приходят в очаг повреждения. Так как они являются сравнительно небольшими клетками, то их называютмикрофагами. Нейтрофилы оказывают цитотоксическое действие, а также продуцируют интерферон, обладающий противовирусным действием. Активированные нейтрофилы выделяют арахидоновую кислоту, которая является предшественником лейкотриенов, тромбоксанов и простагландинов. Эти вещества играют важную роль в регуляции просвета и проницаемости кровеносных сосудов и в запуске таких процессов, как воспаление, боль и свертывание крови. По нейтрофилам можно определить пол человека, так как у женского генотипа имеются круглые выросты – “барабанные палочки”. Эозинофилы также обладают способностью к фагоцитозу, но это не имеет серьезного значения из-за их небольшого количества в крови. Основной функцией эозинофилов является обезвреживание и разрушение токсинов белкового происхождения, чужеродных белков, а также комплекса антиген-антитело. Эозинофилы продуцируют фермент гистаминазу, который разрушает гистамин, освобождающийся из поврежденных базофилов и тучных клеток при различных аллергических состояниях, глистных инвазиях, аутоиммунных заболеваниях. Эозинофилы осуществляют противоглистный иммунитет, оказывая на личинку цитотоксическое действие. Поэтому при этих заболеваниях увеличивается количество эозинофилов в крови (эозинофилия). Эозинофилы продуцируют плазминоген, который является предшественником плазмина – главного фактора фибринолитической системы крови. Содержание эозинофилов в периферической крови подвержено суточным колебаниям, что связано с уровнем глюкокортикоидов. В конце второй половины дня и рано утром их на 20~ меньше среднесуточного уровня, а в полночь – на 30% больше. Базофилы продуцируют и содержат биологически активные вещества (гепарин, гистамин и др.), чем и обусловлена их функция в организме. Гепарин препятствует свертыванию крови в очаге воспаления. Гистамин расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению. В базофилах содержатся также гиалуроновая кислота, влияющая на проницаемость сосудистой стенки; фактор активации тромбоцитов (ФАТ); тромбоксаны, способствующие агрегации тромбоцитов; лейкотриены и простагландины. При аллергических реакциях (крапивница, бронхиальная астма, лекарственная болезнь) под влиянием комплекса антиген-антитело происходит дегрануляция базофилов и выход в кровь биологически активных веществ, в том числе гистамина, что определяет клиническую картину заболеваний. Моноциты обладают выраженной фагоцитарной функцией. Это самые крупные клетки периферической крови и их называют макрофагами. Моноциты находятся в крови 2-3 дня, затем они выходят в окружающие ткани, где, достигнув зрелости, превращаются в тканевые макрофаги (гистиоциты). Моноциты способны фагоцитировать микробы в кислой среде, когда нейтрофилы не активны. Фагоцитируя микробы, погибшие лейкоциты, поврежденные клетки тканей, моноциты очищают место воспаления и подготавливают его для регенерации. Моноциты синтезируют отдельные компоненты системы комплемента. Активированные моноциты и тканевые макрофаги продуцируют цитотоксины, интерлейкин (ИЛ-1), фактор некроза опухолей (ФНО), интерферон, тем самым осуществляя противоопухолевый, противовирусный, противомикробный и противопаразитарный иммунитет; участвуют в регуляции гемопоэза. Макрофаги принимают участие в формировании специфического иммунного ответа организма. Они распознают антиген и переводят его в так называемую иммуногенную форму (презентация антигена). Моноциты продуцируют как факторы, усиливающие свертывание крови (тромбоксаны, тромбопластины), так и факторы, стимулирующие фибринолиз (активаторы плазминогена). Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Они осуществляют формирование специфического иммунитета, синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, реакцию отторжения трансплантата, обеспечивают иммунную память. Лимфоциты образуются в костном мозге, а дифференцировку проходят в тканях. Лимфоциты, созревание которых происходит в вилочковой железе, называются Т-лимфоцитами (тимусзависимые). Различают несколько форм Т-лимфоцитов. Т–киллеры (убийцы) осуществляют реакции клеточного иммунитета, лизируя чужеродные клетки, возбудителей инфекционных заболеваний, опухолевые клетки, клетки-мутанты. Т-хелперы (помощники), взаимодействуя с В-лимфоцитами, превращают их в плазматические клетки, т.е. помогают течению гуморального иммунитета. Т-супрессоры (угнетатели) блокируют чрезмерные реакции В-лимфоцитов. Имеются также Т-хелперы и Т-супрессоры, регулирующие клеточный иммунитет. Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действующих антигенах. В-лимфоциты (бурсозависимые) проходят дифференцировку у человека в лимфоидной ткани кишечника, небных и глоточных миндалин. В-лимфоциты осуществляют реакции гуморального иммунитета. Большинство В-лимфоцитов являются антителопродуцентами. В-лимфоциты в ответ на действие антигенов в результате сложных взаимодействий с Т-лимфоцитами и моноцитами превращаются в плазматические клетки. Плазматические клетки вырабатывают антитела, которые распознают и специфически связывают соответствующие антигены. Различают 5 основных классов антител, или иммуноглобулинов: JgA, Jg G, Jg М, JgD, JgЕ. Среди В-лимфоцитов также выделяют клетки-киллеры, хелперы, супрессоры и клетки иммунологической памяти. О-лимфоциты (нулевые) не проходят дифференцировку и являются как бы резервом Т- и В-лимфоцитов. Лейкоциты образуются в разных органах тела: в костном мозге, селезенке, тимусе, подмышечных лимфатических узлах, миндалинах и пластинках Пэйе, в слизистой оболочке желудка. Процесс образования лейкоцитов, известный как лейкопоэз, может быть различным. С одной стороны, происходит процесс, порождающий гранулоциты: унопотентная материнская клетка претерпевает первое преобразование и превращается в миелобласт, с почти круглым ядром, а затем делится на миелоциты, с собственными признаками, которые приведут соответственно к образованию базофилов, нейтрофилов и эозинофилов. Моноциты всегда сохраняют признаки первичной клетки, поэтому они могут образовываться как при последовательных преобразованиях унопотентной материнской клетки, так и непосредственно из полипотентной материнской клетки. Лейкоциты делятся на две большие группы: гранулоциты и агранулоциты в зависимости от того, наблюдается или нет зернистость в их цитоплазме. У первых имеется ядро различных форм, они осуществляют фагоцитоз. Самые многочисленные и активные - это нейтрофилы (70% от общего числа); кроме них имеются базофилы (1%) и эозинофилы (4%). Незернистые лейкоциты - это моноциты, большего размера и с большой фагоцитарной активностью, и лимфоциты, подразделяющиеся на малые (90%) и большие (остальные 10%).

|

Тромбоциты Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2 – 5 мкм. Тромбоциты человека не имеют ядер - это фрагменты клеток, которые меньше половины эритроцита. Количество тромбоцитов в крови человека составляет 180 – 320х10'/л, или 180 000 – 320 000 в 1 мкл. Имеют место суточные колебания: днем тромбоцитов больше, чем ночью. Увеличение содержания тромбоцитов в периферической крови называется тромбоцитозом, уменьшение – тромбоцитопенией.

|

Способность тромбоцитов прилипать к чужеродной поверхности (адгезия), а также склеиваться между собой (агрегация) происходит под влиянием разнообразных причин. Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин (вещество, вызывающее сужение кровеносных сосудов уменьшение кровотока), адреналин, норадреналин, а также вещества, получившие название пластинчатых факторов свертывания крови. Так у тромбоцитов есть различные белки, способствующие коагуляции крови. Когда лопается кровеносный сосуд, тромбоциты прикрепляются к стенкам сосуда и частично закрывают брешь, выделяя так называемый тромбоцитарный фактор III, который начинает процесс свертывания крови путем превращения фибриногена в фибрин. Тромбоциты способны выделять из клеточных мембран арахидоновую кислоту и превращать ее в тромбоксаны, которые, в свою очередь, повышают агрегационную активность тромбоцитов. Эти реакции происходят под действием фермента циклооксигеназы.

Тромбоциты способны к передвижению за счет образования псевдоподий и фагоцитозу инородных тел, вирусов, иммунных комплексов, тем самым, выполняя защитную функцию. Тромбоциты содержат большое количество серотонина и гистамина, которые влияют на величину просвета и проницаемость капилляров, определяя тем самым состояние гистогематических барьеров.

Тромбоциты образуются в красном костном мозге из гигантских клеток мегакариоцитов. Унопотентная клетка претерпевает неполное деление, потому что ядро делится, а цитоплазма нет. В результате образуется мегакариобласт, от цитоплазмы которого в конце отделяются пластинки.

Продукция тромбоцитов регулируется тромбоцитопоэтинами. Тромбоцитопоэтины образуются в костном мозге, селезенке, печени. Различают тромбоцитопоэтины кратковременного и длительного действия. Первые усиливают отщепление тромбоцитов от мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь. Вторые способствуют дифференцировке и созреванию мегакариоцитов.

Продолжительность жизни тромбоцитов составляет от 5 до 11 дней. Разрушаются кровяные пластинки в клетках системы макрофагов.

Активность тромбоцитопоэтинов регулируется интерлейкинами (ИЛ-6 и ИЛ-11). Количество тромбоцитопоэтинов повышается при воспалении, необратимой агрегации тромбоцитов.

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются на несколько групп, называемых группами крови. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы — по системе «резус». Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Однако существуют и другие, менее значимые, группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группы крови его родителей.

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα — кровь и лат. globus — шар) — сложный железосодержащий белок кровосодержащих животных, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях[1].

Главная функция гемоглобина состоит в переносе кислорода. У человека в капиллярах лёгких в условиях избытка кислорода последний соединяется с гемоглобином. Током крови эритроциты, содержащие молекулы гемоглобина со связанным кислородом, доставляются к органам и тканям, где кислорода мало; здесь необходимый для протекания окислительных процессов кислород освобождается из связи с гемоглобином. Кроме того, гемоглобин способен связывать в тканях небольшое количество диоксида углерода (CO2) и освобождать его в лёгких.

Гемоглобин обладает способностью образовывать соединения с О2, СО2 и СО. Гемоглобин, присоединивший О2, носит наименование оксигемоглобина (ННbО2); гемоглобин, отдавший О2, называется восстановленным, или редуцированным (ННb). В артериальной крови преобладает содержание оксигемоглобина, от чего ее цвет приобретает алую окраску. В венозной крови до 35% всего гемоглобина приходится на ННb. Кроме того, часть гемоглобина через аминную группу связывается с СО2, образуя карбогемоглобин (ННbСО2), благодаря чему переносится от 10 до 20% всего транспортируемого кровью СО2.

Гемоглобин способен образовывать довольно прочную связь с СО. Это соединение называется карбоксигемоглобином (ННЬСО). Сродство гемоглобина к СО значительно выше, чем к О2, поэтому гемоглобин, присоединивший СО, неспособен связываться с О2. Однако при вдыхании чистого О2 резко возрастает скорость распада карбоксигемоглобина, чем пользуются на практике для лечения отравлений СО.

Сильные окислители (ферроцианид, бертолетова соль, пероксид, или перекись, водорода и др.) изменяют заряд от Fe2+ до Fe3+, в результате чего возникает окисленный гемоглобин — прочное соединение гемоглобина с О2, носящее наименование метгемоглобина. При этом нарушается транспорт О2, что приводит к тяжелейшим последствиям для человека и даже смерти.

Тромбоциты,

прилипшие к стенке аорты в зоне

повреждения эндотелиального слоя.

Тромбоциты,

прилипшие к стенке аорты в зоне

повреждения эндотелиального слоя.