Современные задачи многомерного анализа в энцефалографии

.pdf

Современные задачи многомерного анализа в электроэнцефалографии

И. О. Жаринов (ФГУП СПб ОКБ "Электроавтоматика")

Обработка информационных процессов от датчиков электрофизиологического контроля в медико-биологическом эксперименте является основой инструментальных средств современных медицинских систем.

Известно, что процессы жизнедеятельности организма человека сопровождаются на поверхности кожного покрова соответствующими колебаниями электрического потенциала. Методика регистрации и последующего анализа таких потенциалов составляет основу большинства существующих неинвазивных средств диагностики: метода электрокардиографии, метода электромиографии, метода электроокулографии и т.д.

Особое место в группе электрографических методов анализа информационных процессов занимают работы в предметной области метода электроэнцефалографии объективного средства тестирования функций нервной системы человека.

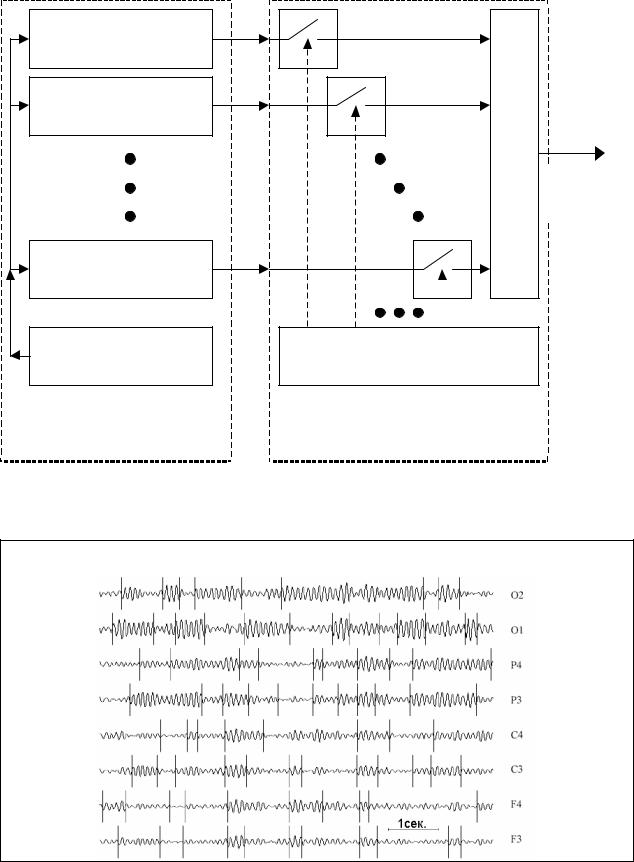

Метод электроэнцефалографии заключается в визуальном, автоматизированном или автоматическом анализе реализаций, отводимых от различных точек поверхности головы по специальным стандартизованным системам отведений (см. рис. 1). Изменчивость и сложность характера траектории регистрируемого процесса определяет информационную составляющую, однозначно характеризующую функциональное состояние человека.

Рис. 1. Система отведений электроэнцефалографического процесса.

В соответствии с обобщенным феноменологическим описанием электроэнцефалографический информационный процесс во временной области характеризуется следующими свойствами:

− мгновенные значения реализации процесса распределены по нормальному закону:

{y[n*]}...n,,...n −N = ..., y[n-N], y[n-N+1], ..., y[n], ... ~ Nor(my ,σ2y );

− реализация процесса состоит из последовательности квазистационарных участков

234

сегментов различной длительности: |

|

|

|

|

|

|

||

{y[n*]}n,... |

−N |

≡ ..., segment (i) |

|

|

(i) , segment (i +1) |

|

|

(i+1) , ... ; |

|

|

|

|

|||||

...,n |

|

|

t =T |

|

|

t =T |

|

|

|

|

|

|

|

||||

− статистические характеристики реализации процесса скачкообразно изменяются от одного сегмента к другому:

..., y[n − N], y[n − N +1], ..., y[n − N + k], y[n − N + k +1], ..., y[n], ... ; |

|

14444444244444443 14444244443 |

|

segment (i) |

segment (i+1) |

− на квазистационарные участки ЭЭГ могут накладываться кратковременные нестационарные компоненты:

spike

6444447444448

..., y[n − N],..., y[n − N +s1],..., y[n − N +s2 ],..., y[n − N + k], y[n − N + k +1],..., y[n],... ;

1444444444442444444444443 14444244443

segment (i) |

segment (i+1) |

− для каждого конкретного индивидуума существует конечное число М отличающихся по статистическим свойствам процесса физиологических состояний, каждое из которых на реализации ЭЭГ сопровождается своим типом сегмента электроэнцефалографическим классом i=1, 2, ..., M.

Данная феноменологическая модель успешно используется при построении математических моделей ЭЭГ (см. рис. 2). Такую ЭЭГ можно разделить на взаимоисключающую последовательность сменяющих друг друга во времени электрографических феноменов сегментов с моментами изменения свойств процесса, отражающими процессы перехода функционального состояния головного мозга от одного микросостояния к другому в каждой точке отведения (см. рис. 3).

Распределение моментов изменения свойств ЭЭГ в различных отведениях формирует пространственно-временное "изображение", индицирующее направленный нестационарный характер распространения потенциалов с учетом свойства электрической проводимости коры и клеток головного мозга, а также индивидуальных физиологических особенностей и возможных органических поражений.

Учитывая, что методика регистрации ЭЭГ позволяет получать одновременно реализации с поверхности головы по целой системе отведений, перспективным оказывается развитие существующих подходов в исследовании показателей качества многомерных методов анализа. Специальные экспериментальные исследования “одновременности” моментов перехода ЭЭГ из класса в класс при параллельном одномерном анализе многоканальных записей на повышенной частоте дискретизации, показали, что “разладка” по каналам регистрации электроэнцефалографических процессов происходит не одновременно.

235

Формирующий фильтр

W(i)(z), i=1

Формирующий фильтр

W(i)(z), i=2

Формирующий фильтр

W(i)(z), i=М

Генератор случайного процесса x[n] типа : гауссовский белый шум

Медико-биологический формирователь процессов

Σ  Процесс y[n],

Процесс y[n],

подлежащий

подлежащий  обработке

обработке

взаимоисключающий закон управления

Медико-биологический формирователь потока событий

Рис. 2. Эквивалентная схема формирования информационного процесса, подлежащего сегментному анализу в медико-биологическом эксперименте.

Рис. 3. Пример автоматической детекции моментов резких изменений мощности альфа−активности (вертикальные линии) в 8 стандартных отведениях ЭЭГ. Показана ЭЭГ после фильтрации в диапазоне 7.5-12.5 Гц.

236

Поэтому применение известных методов многомерного анализа стохастических процессов, иногда применяемых для анализа ЭЭГ, оказывается не всегда корректным. При этом в решающее правило необходимо вводить параметр “задержки” по каждому каналу и принимать решение о разделении во времени (сегментации) ЭЭГ отдельно. В известном смысле, такой подход, основанный на многоканальном последовательном анализе (с зависимыми или независимыми решениями) произвольного, но конечного числа М классов информационных процессов, позволяет подходить математически строго к решению “обратной задачи электроэнцефалографии” по времени запаздывания в каждом канале, соответствующем определенному пространственному положению электродов на поверхности головы, судить о происхождении отдельных классов, направленности характера их распространения и т. д. Такую задачу необходимо решать в рамках специального исследования в тесном сотрудничестве с экспертами: специалистами−электрофизиологами.

Литература

1. Воробьев С. А. Моделирование и структурный анализ сигналов с повторяющимися признаками формы в медико-биологическом эксперименте: Автореф. дисс. ... д-ра техн. наук: 05.13.09. Тула: ТулГУ, 2000.

2. Жаринов И. О. Авторегрессионный анализ в электроэнцефалографии. // Актуальные проблемы анализа и синтеза сложных технических систем. / 32-ая научная конференция профессорско-преподавательского состава СПбГУИТМО: Сб. докл., СПб.: ГУИТМО, 2003, вып.11 (научно-технический вестник), с. 187-193.

3. Жаринов И. О. Математико-статистические методы в задаче параметризации описания классов ЭЭГ-сигнала // Информационные, вычислительные и управляющие системы. / 31-ая научная конференция профессорско-преподавательского состава СПбГИТМО: Сб. докл., — СПб: ГИТМО, 2002, вып. 6 (научно-технический вестник), с. 207-209.

4. Шишкин С. Л. Исследование синхронности резких изменений альфа−ритма ЭЭГ человека: Автореф. дисс. ... к-та биол. наук: 03.00.13. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997.

237

Многофункциональные индикаторы на плоских жидкокристаллических панелях: наукоемкие аппаратно-программные решения

П.П. Парамонов, Н.С. Копорский, Б.В. Видин, И. О. Жаринов (ФГУП СПб ОКБ "Электроавтоматика")

Введение

Конструирование современных систем бортового радиоэлектронного оборудования основано на отображении в реальном времени полетной информации на специализированных средствах индикации. Широкое распространение для визуализации пилотажно-навигационной информации получили многофункциональные цветные индикаторы МФЦИ.

Рис. 1. Многофункциональный цветной индикатор МФЦИ.

Благодаря введению больших жидкокристаллических (ЖК) экранов, а также кнопочного наборного поля качественно изменился подход к созданию систем индикации. Необходимую информацию (рабочий кадр) пилот получает нажатием определенной кнопки, функциональное назначение которой иллюстрируется на экране соответствующей подписью (транспарантом) и зависит от режима работы изделия и индикационной программы.

Многофункциональный цветной индикатор МФЦИ (см. рис. 1) представляет собой электронный блок индикации, в состав которого входят: вычислитель на базе производительного процессора; устройства ввода/вывода данных, обеспечивающее информационный обмен в составе комплекса по выбранным видам стандартизованных интерфейсов; интеллектуальный графический контроллер с библиотекой графических примитивов; устройство питания; устройство коммутации; ЖК-экран с системой подсвета и узлом подогревателя, обеспечивающие отображение полетной информации в суровых условиях наличия внешних воздействующих факторов.

МФЦИ решает на борту индикационные задачи и, в зависимости от реализованных аппаратно-программных средств, в состоянии обеспечивать индикацию не только вторичных параметров (после обработки сигналов в специализированных блоках преобразования), но и, при необходимости, первичных параметров полета летательного аппарата.

238

Рис. 2. Структурная схема типового индикатора МФЦИ.

Рис. 2. Структурная схема типового индикатора МФЦИ.

Состав и назначение.

Структурная схема индикатора МФЦИ выполняется по модульному принципу. Состав, номенклатура и количество модулей, входящих в аппаратуру, как правило, стандартизированы и определяются назначением и решаемыми задачами блока индикации в

239

составе каждой конкретной системы БРЭО. Типовая структурная схема бортового блока МФЦИ приведена на рис.2.

Модули, входящие в аппаратуру МФЦИ, по принципу работы с магистралью интерфейса разделяются на активные и пассивные. Активным модулем является модуль вычислителя МВ, выполняющий функции центрального процессора (ЦП), который в соответствии с рабочей индикационной программой или встроенными тестами контроля осуществляет запрос данных из магистрали, их прием, а также выдачу данных в магистральную шину.

Модули дискретного обмена МД, МО, а также модуль графический МГ являются пассивными и способны принять запрос от ЦП и выдать требуемые данные в магистраль, а также принять из магистрали данные, предоставленные процессором.

Обмен информацией с комплексом осуществляется через оконечные модули МД, МО. В модуле МВ формируется интегральный сигнал Исправность (с учетом исправности источника питания МН) как результат выполнения теста встроенного контроля.

Общие сведения о работе модулей.

Модуль МВ основной модуль-вычислитель индикационного оборудования. Предназначен для общей синхронизации работы индикатора в соответствии с рабочей индикационной программой или при выполнении тестов встроенного контроля. Модуль МВ содержит в перепрограммируемом ПЗУ рабочую индикационную программу взаимодействия индикатора с комплексом БРЭО и программу тестов встроенного контроля.

Модули МД предназначены для приема, преобразования и выдачи по межмодульному параллельному интерфейсу информации, поступающей по последовательным входным/выходным каналам связи. Модули МД необходимы для организации приёма и передачи сигналов в виде последовательного кода и разовых команд по ГОСТ 18977-79. Как правило, число каналов ввода/вывода достаточно велико и для их “наращивания” используются однотипные универсальные модули, адресное пространство которых на шине обмена разделено ключами битовыми сигналами, участвующими в формировании их адресного пространства.

Модули мультиплексного обмена МО предназначены для организации интерфейсов по ГОСТ 26765.52-87 и обеспечивают реализацию функций Контроллера мультиплексного канала и Оконечного устройства канала, а также приема и выдачи разовых команд (РК) по ГОСТ 18977-79.

Модуль графический МГ предназначен для приема (в том числе цифровых сигналов интерфейса метеолокатора по ARINC 708, аналоговых RGB-сигналов ГОСТ 7845-92), преобразования и выдачи (в том числе на бортовую систему видеорегистрации аналоговых RGB-сигналов ГОСТ 7845-92) на экран графического изображения, вид, объем и параметры которого определяются протоколами взаимодействия системы и рабочим программным обеспечением, размещенным в модуле МВ.

Модуль вторичных напряжений питания МН предназначен для преобразования первичного бортового напряжения питания +27В с качеством по ГОСТ 19705-89 во вторичные напряжения питания, номенклатура которых определяется применяемыми модулями и особенностью их схем питания и начального пуска.

Модуль управления МУ представляет собой кнопочное табло, размещенное, как правило, по периметру конструктива индикатора, осуществляющее преобразование механического нажатия кнопок в электрические сигналы.

Устройство коммутации УК осуществляет функции коммутации электрических сигналов и организации межмодульного параллельного интерфейса. Межмодульный интерфейс, как уже уточнялось, необходим для организации информационного обмена между модулями МВ, МД, МО, МГ.

Экран представляет собой современное средство отображения информации и в индикаторе МФЦИ выполнен в виде плоской жидкокристаллической панели.

240

Организация интерфейсного и внутриблочного взаимодействия в устройствах индикации на жидкокристаллических панелях

В основу построения изделий бортовой индикации заложены принципы модульности и магистральности. Составляющие модули являются функционально-законченными устройствами, что позволяет реализовать информационный обмен между ними через коммутационное устройство по единой магистрали межмодульного параллельного интерфейса.

Обмен информацией МФЦИ с внешними потребителями и комплексом БРЭО производится через интерфейсные каналы устройства ввода-вывода, где цифровая информация в виде последовательных цифровых кодов, аналоговых сигналов и битовая информация в виде отдельных разовых сигналов и команд поступает на специализированные входные/выходные цепи аппаратуры комплекса БРЭО.

Индикационное бортовое оборудование МФЦИ представляет собой совокупность аппаратно - программных средств, обеспечивающих комплексный обмен информацией.

В состав аппаратной части интерфейса аппаратуры МФЦИ входят:

-линии связи, кабели, фидеры;

-входные и выходные каскады оконечных модулей, включая элементы, формирующие необходимые временные протоколы взаимодействия и диаграммы;

-усилители, шинные формирователи и буферные элементы, обеспечивающие требуемую нагрузочную способность.

Программная часть интерфейса МФЦИ представляет собой набор рабочих индикационных программ и тестового программного обеспечения, в соответствии с которыми происходит желаемый обмен информацией.

В качестве межмодульного внутриблочного интерфейса, как правило, используется интерфейс магистральный параллельный (МПИ) по ГОСТ 26765.51-86 с мультиплексированной во времени 16-ти разрядной шиной адрес/данные и с расширенным до 18 разрядов адресом.

МФЦИ как программно-управляемое изделие.

Программно-управляемыми средствами являются изделия, содержащие программируемые микросхемы памяти. Возможности функционального применения и назначения программно-управляемых изделий определяются занесенным в них ПО. Программно-управляемые средства бортового радиоэлектронного оборудования подразделяются на:

- целевые, предназначенные для выполнения заданных в техническом задании показателей качества;

- инструментальные, предназначенные для автоматизации процесса разработки, отладки, сопровождения и испытаний программно-управляемых средств и их ПО в процессе жизненного цикла продукции;

В качестве инструментальных программно-управляемых средств могут использоваться: стенды отладки и испытаний комплексов (систем), контрольнотехнологическая аппаратура, контрольно-технологические установки, рабочие места программистов. На рис. 3 показано взаимное вхождение (иерархию) терминов программноуправляемых средств.

241

Изделие

(программно-управляемое средство)

|

Целевое |

|

Инструментальное |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модуль |

|

Блок |

|

Комплекс |

|

Персональная ЭВМ |

|

|

БРЭО |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3. Взаимное вхождение терминов программно-управляемых средств.

Состав программного обеспечения МФЦИ представлен на рис.4.

Состав ПО

блока 1, 2, 3, ...

Общее ПО |

|

|

Целевое ПО |

|||||

блока 1, 2, 3, ... |

|

|

блока 1, 2, 3, ... |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Технологи- |

|

Функцио- |

|

Операцион- |

|

|

ПО |

|

|

|

|

ческое ПО |

|

нальное ПО |

|

ная система |

|

|

контроля |

|

Драйверы |

||

целевое |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Технологи- |

|

Тест-программа |

|

Тест-программа |

|

Программы |

ческое ПО |

|

встроенного контроля |

|

начального включения |

|

обеспечения |

инструмент. |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- ПО МФЦИ, рекомендуемое к сохранению для одних типов вычислителей

- ПО МФЦИ, рекомендуемое к сохранению для одних типов вычислителей

Рис. 4. Состав программного обеспечения блоков МФЦИ.

Требования к программному обеспечению.

242

Требования к целевому программному обеспечению. Программные комплексы

(компоненты) целевого ПО должны быть построены по модульному принципу с выделением логических функций отдельных модулей в виде алгоритмов частных задач. С целью идентификации параметров ПО на всех этапах жизненного цикла программно-управляемых изделий при разработке и документировании целевого ПО (программных комплексов и компонентов, входящих в его состав) требуется сохранять следующие условия:

-идентификацию загружаемых в изделие программ по контрольной сумме;

-идентификацию загружаемых в изделие программ по обозначению;

-идентификацию загружаемых в изделие программ по изменениям. Состав, назначение и требования к целевому ПО приведены в табл.1.

Состав, назначение и требования к целевому ПО МФЦИ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

Вид ПО |

Назначение |

|

|

|

Требования |

|

|

|||||

программные |

Реализация |

|

|

заданных |

Должны |

удовлетворять |

требованиям по |

|||||

компоненты |

алгоритмов |

|

в |

блоке |

в |

быстродействию, |

объемам |

|

памяти, |

|||

функционально |

соответствии с их целевым |

точности вычисления, составу решаемых |

||||||||||

го ПО |

назначением |

|

|

|

задач, надежности, модифицируемости |

|||||||

|

|

|

|

|

|

Должны обеспечивать: |

|

|

|

|||

|

Организация |

|

|

|

- возможность |

|

использования |

частных |

||||

программные |

вычислительного |

процесса |

программных |

алгоритмов в |

|

различных |

||||||

в |

|

программно- |

режимах; |

|

|

|

|

|

|

|||

компоненты |

управляемом |

изделии при |

- возможность |

|

подключения |

любого |

||||||

операционной |

|

|||||||||||

его функционировании |

в |

программного алгоритма в общую схему |

||||||||||

системы |

составе |

комплекса |

/ |

вычислительного процесса при доработке |

||||||||

|

||||||||||||

|

системы |

|

|

|

|

по результатам испытаний и в процессе |

||||||

|

|

|

|

|

|

модернизации комплекса |

|

|

|

|||

программные |

Обеспечение |

аппаратной |

Должны |

обеспечиваться |

унификация |

|||||||

компоненты |

независимости |

в работе |

способа |

обращения |

к |

аппаратным |

||||||

драйверов |

программ |

|

|

|

|

ресурсам |

|

|

|

|

|

|

программные |

Обеспечение |

|

контроля |

Должны удовлетворять требованиям ТЗ по |

||||||||

компоненты |

исправности |

технического |

надежности |

|

|

|

|

|

||||

контроля |

состояния изделия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

программные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

компоненты |

Обеспечение |

|

контроля |

Должны удовлетворять требованиям ТЗ по |

||||||||

тестов |

технического |

|

состояния |

|||||||||

встроенного |

блока при его эксплуатации |

надежности |

|

|

|

|

|

|||||

контроля |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

программные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

компоненты |

Обеспечение |

|

контроля |

Должны удовлетворять требованиям ТЗ по |

||||||||

тестов |

технического |

|

состояния |

|||||||||

начального |

блока при его изготовлении |

надежности |

|

|

|

|

|

|||||

включения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

программные |

Обеспечение |

|

контроля |

|

|

|

|

|

|

|

||

компоненты |

технического |

|

состояния |

Должны удовлетворять требованиям ТЗ по |

||||||||

программ |

блока при его производстве |

надежности |

|

|

|

|

|

|||||

обеспечения |

на заводе-изготовителе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Состав, назначение и требования к общему ПО приведены в табл.2.

Состав, назначение и требования к общему ПО блока

Таблица 2

243