- •Оглавление

- •1 Концепции маркетинга

- •2 Маркетинг и его функции.

- •3 Розничная торговля

- •1. Специфика розничной торговли

- •4 Товар и его классификация.

- •5 Маркетинговая среда и ее структура.

- •6 Управление маркетинговой деятельностью

- •7 Сегментирование рынка

- •8 Реклама

- •9 Сущность и основные задачи товароведения.

- •10. Классификация товаров и их кодирование.

- •11. Управление ассортиментом

- •12. Качество и его оценка

- •13. Методы определения потребительских свойств

- •14 Факторы сохраняющие качество товаров

- •1. Классификация и характеристика факторов, сохраняющих качество товаров

- •3. Влияние условий транспортирования и хранения на качество товаров

- •15 Кодирование товара

- •18. Количественная и качественная экспертиза.

- •19. Документальное оформление экспертизы.

- •20. Фальсификация товаров и методы обнаружения

- •21. Организация работ по стандартизации и сертификации

- •22. Особенности обязательной и добровольной сертификации

- •23. История коммерции

- •24. Рынок товаров и услуг

- •25. Коммерция и её научные теории

- •26 Вопрос. Система материально-технического обеспечения.

- •27 Вопрос. Системы сбыта.

- •28 Вопрос. Законы организации коммерческой деятельности.

- •29 Вопрос. Управление коммерческой деятельностью.

- •30 Вопрос. Организация торгово-договорной деятельности.

- •31 Вопрос. Оптовая торговля.

- •32 Ро́зничная торго́вля

- •33 Формы организации коммерческой деятельности

- •34 Экономическая эффективность коммерции.

- •35 Правовое регулирование коммерческой деятельности.

- •36 Рынок и его виды

- •37 Формы конкуренции на рынке.

- •38 Субъекты внешнеэкономической деятельности.

- •39 Внешнеторговые операции и их виды.

- •2. Нетарифные методы регулирования

- •2.1. Квотирование

- •2.2. Экспортные субсидии

- •2.3. Демпинг

- •2.4. Экономические санкции

- •40. Внешнеторговые операции и их виды

- •41. Формы торговли на международном рынке

- •42. Внешнеторговая сделка и ее оформление(Не уверена в этом вопросе)

- •3. Выбор партнеров на мировом рынке

- •6. Виды и назначение внешнеторговой документации

- •43. Внешнеторговый контракт

- •Место подписания контракта.

- •Полные официальные наименования организаций Продавца и Покупателя.

- •Страну иностранного партнера и страну назначения (отправления) товара.

- •Адреса Покупателя и Продавца.

- •44. Базисные транспортные условия поставки «Инкотермс 2000» и «Инкотермс 2010»

- •45. Внешнеторговая документация

- •46 Сущности коммерческой логистики.

- •47 Планирование логистики

- •48 Логистическая система и ее элементы

- •49 Логистика запасов

- •50 Транспортная логистика

- •51 Логистические информационные системы

- •52 Посредники в логистике.

- •53 Логистика во внешнеэкономических связях.

- •54 Эффективность коммерческой логистики.

- •Минимизация затрат на логистику предприятия.

- •Улучшение качества логистики

- •Оптимизация затрат на инфраструктуру логистики

- •Использование аутсорсинга

15 Кодирование товара

Кодирование товаров

Кодирование товаров – это образование и присвоение кода классификационной группировки и объекту классификации.

Код - это знак или совокупность знаков применяемых для обозначения классификационной группировки и объекта классификации.

Цель кодирования – систематизация объектов путем их идентификации, ранжирования (установления определенного порядка, перечисление объектов по степени их значимости) и присвоения условного обозначения – кода, по которому можно найти и распознать любой

объект среди множества других.

Кодовая система является носителем определенной информации о товаре. Каждый товар имеет свой индивидуальный цифровой код, который присутствует во всех документах.

Присвоение кодов осуществляется на основе определенных правил и методов.

Правила кодирования:

1. код должен иметь определенную структуру построения.

2. код может быть выражен с помощью

различных заранее обусловленных знаков.

3. код должен способствовать упорядочиванию объектов.

Структура кода - это условное обозначения состава и последовательности расположения знаков в нем.

Структура кода состоит из следующих элементов:

1. Алфавит кода - это система знаков принятых для образования кода. Типы:

а) цифровой

б) буквенный

в) буквенно-цифровой

г) штриховой.

2. Число знаков в алфавите - это основание.

3. Разряд кода - это позиция знаков в коде. Поскольку каждый знак характеризует какой-то заранее обусловленный признак товаров, то разряд кода несет определенную смысловую нагрузку.

4. Длина кода - это число знаков в коде без учета пробелов. Во избежание ошибок при считывании кодов обычно вводится контрольное число, используемое для проверки записей кода.

Методы кодирования:

1.Порядковый метод – образование и присвоение кода из числа с натурального кода.

Достоинства: простота присвоения кодов. Экономность исполнения 9999

кодов, принятых в классификаторов.

Недостатки: отсутствие дополнительной информации об объектах, невозможность выделения общности и разницы между объектами.

2.Серийно-порядковый метод – это образование присвоения кода из числа натурального ряда закрепления определенных серий и диагноза этих чисел за объектами классификации с определенными признаками.

Достоинства: упорядочения объекта по сериям, в результате чего появляется дополнительная информация.

Недостатки: требуется дополнительное распределение множества по объектам по определенным признакам.

3.Последовательный метод – образование и присвоение кода классификационной группировки объектов классификации с использованием кода последовательно расположенных подчиненных группировок, полученных при иерархическом методе классификации.

Главное достоинство этого метода - это высокая степень упорядочивания ивозможность выявления общих и частных.

Достоинства: при малой значимости кода больше информационная емкость.

Недостатки: жесткость кода из-за строгого фиксирования последовательно кодируемых признаков, сложность изменения в коде с целью ведения новых признаков.

4. Параллельный метод – образование иприсвоение кода квалификационной группы и объекта классификации с использованиемкодов независимых группировок, полученных при фасетном методе квалификации. При достаточно высокой степени упорядочивания независимость группировок не позволяет выявить в полной мере общность и различие признаков. Но для этого метода возможна другая любая заранее обусловленная емкость классификационных объектов и позиций.

Достоинства: хорошая приспособленность для машинной обработки, гибкость кода облегчаетвведения необходимых изменений в фасетный.

Недостатки – недостаточная связь между отдельными группировками.

Кодовая система состоит из цифровых обозначений и штрихов от 8 до 13 цифр.

Например: 460 6086 02325 2, где

460 – это код страны,

6086 – это код производителя,

02325 – это сведения о товаре,

2 – это контрольная цифра.

Метод определения качества и законности производства товара по штрихкоду:

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах:

6+6+8+0+3+5=28

2. Полученную сумму умножаем на 3:

28•3=84

3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, кроме последней цифры:

4+0+0+6+2+2=14

4. Сложить цифры, указанные в пунктах 2 и 3:

84+14=98

5. Отбросить десятки:

9/8=8 (убираем 9)

6. Из 10 вычесть, полученное в пункте 5:

10-8=2 – это и есть контрольная цифра, если полученная цифра не совпадает после расчета с контрольной цифрой в штрих коде, это значит, что товар произведен незаконно и не гарантирует качество.

16-17. Классификация товарной экспертизы, Товарная экспертиза и ее виды

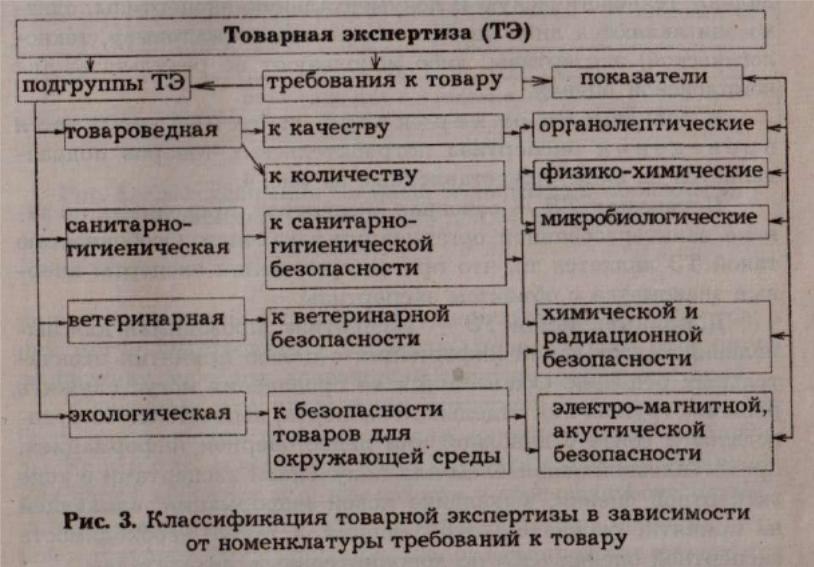

Классификация ТЭ по видам проводится с учетом номенклатуры требований, применяемых для экспертной оценки. На рис. 3 представлены подгруппы товарной экспертизы и требования к товарам, характерные для них.

Товароведная экспертиза — оценка потребительских свойств товаров по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также показателей их количественных характеристик, осуществляемая экспертами путем проведения испытаний (измерений) и/или опроса и/или на основании информации на маркировке и/или в товарно-сопроводительных документах.

Санитарно-гигиеническая экспертиза — оценка свойств товаров, осуществляемая экспертами для подтверждения их санитарно-гигиенической безопасности.

Ветеринарная экспертиза — оценка ветеринарной безопасности, осуществляемая экспертами для подтверждения соответствия товаров установленным требованиям.

Экологическая экспертиза — оценка экологических свойств товаров, проводимая экспертами для установления их влияния на окружающую среду.

Кроме указанных видов товарной экспертизы, иногда выделяют технологическую и документальную экспертизы, однако они являются либо частью товароведной (например, технологической) экспертизы, либо используют ее результаты для комплексной оценки.

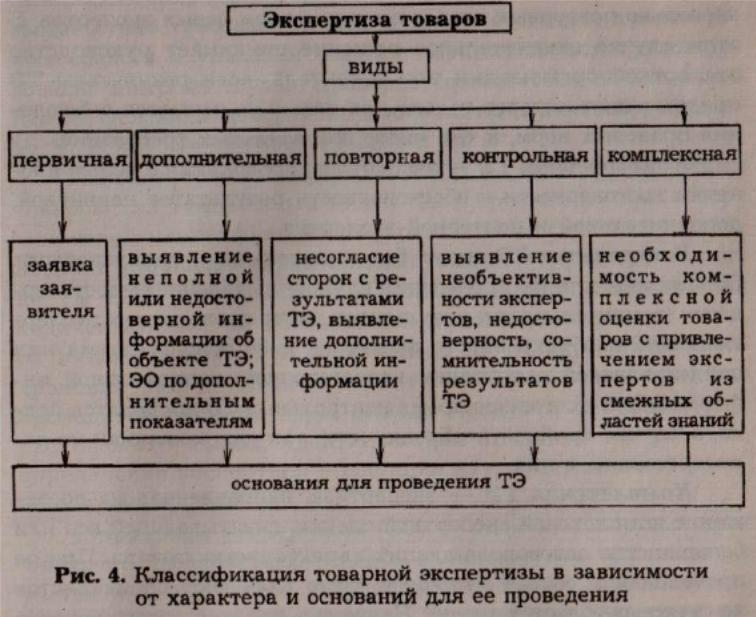

В зависимости от характера и оснований для проведения экспертиза потребительских товаров подразделяется на виды, представленные на рис. 4.

Первичная ТЭ — основная экспертиза, проводимая по заявке заинтересованной организации-заказчика. Особенностью такой ТЭ является то, что при ее проведении эксперты впервые знакомятся с объектом экспертизы.

Дополнительная ТЭ — экспертиза, проводимая для выявления недостающей информации с целью принятия окончательных решений. Основаниями ее проведения могут служить решение группы или отдельного эксперта, вышестоящего руководства в связи с неполной или недостоверной информацией, представленной заявителем или полученной экспертами в ходе экспертной оценки, выявление новой информации, влияющей на принятие окончательного решения, а также необходимость экспертной оценки (ЭО) по дополнительным показателям.

Дополнительную экспертизу проводят те же эксперты. При необходимости в группу экспертов могут быть введены новые члены, если выявленная информация находится вне их компетенции. Дополнительная ТЭ не повторяет, а лишь дополняет первичную экспертизу. В этом ее отличие от повторной.

Повторная ТЭ — экспертиза, проводимая в случае несогласия одной из заинтересованных сторон с результатами первичной экспертизы.

Осуществляет ее новый состав экспертов; в ней могут участвовать и эксперты, проводившие первичную экспертизу, если нет возражений заинтересованных сторон.

Основания для проведения повторной экспертизы могут быть идентичными показаниям для дополнительной экспертизы. Кроме того, основанием могут служить сомнения заявителя или части экспертов в достоверности и обоснованности результатов первичной экспертизы, выявление фактов информационной и товарной фальсификации (например, представленных для экспертной оценки образцов, товарно-сопроводительной документации).

Повторная экспертиза проводится по тем же характеристикам товара, но при необходимости может быть дополнена новыми показателями. Если результаты повторной экспертизы совпадают с результатами первичной, то они считаются окончательными. Иногда бывают сложные случаи, когда проводится несколько повторных экспертиз с участием новых экспертов. В этом случае окончательное решение принимает руководство экспертной организации или заявитель, если результаты ТЭ представляют интерес только для него и не касаются соблюдения правовых норм, в том числе обязательных требований.

Контрольная ТЭ — экспертиза, проводимая с целью проверки достоверности и обоснованности результатов первичной, дополнительной и повторной экспертиз.

Контрольные ТЭ могут быть плановыми и внеплановыми. Основанием для их проведения служит выявление недостоверности (сомнительности) результатов ранее проведенных экспертиз из-за необъективности экспертов либо использования ими представленной заявителем недостаточной, неправильной информации. В настоящее время контрольные ТЭ проводятся редко, в случае крайней необходимости, так как заказчики не заинтересованы в них.

Комплексная ТЭ — экспертиза, направленная на достижение комплексной экспертной оценки, охватывающей все или большинство основополагающих характеристик товара. При ее проведении в состав экспертов часто включают специалистов из смежных областей знаний. Например, при комплексной оценке нового пищевого продукта необходимо участие товароведов-экс-пертов, санитарных врачей, технологов, госинспекторов по качеству, стандартизаторов.

Основанием для проведения комплексной ТЭ служит отсутствие товаров-аналогов, что предопределяет необходимость всесторонней оценки нового товара. Кроме того, ее проводят при высокой опасности риска для потребителей и окружающей среды, который может возникнуть при потреблении отдельных товаров в определенных ситуациях (например, появление неизвестных дефектов у товаров, из-за которых они могут стать опасными).

В зависимости от цели осуществления ТЭ классифицируют на следующие виды: контрактная, таможенная, страховая, банковская, консультационная и потребительская.

Контрактная экспертиза (КТ) — оценка экспертами выполнения условий контракта (договора). При этом может проверяться качество образцов и/или проб товара, в том числе на соответствие требованиям НД, а также состояние транспортных средств и упаковки товаров, осуществляться предотгрузочный контроль грузов, проверка соответствия поступившей партии условиям контракта (договора) по количеству, качеству, упаковке, маркировке товаров и др.

Таможенная экспертиза (ТмЭ) — оценка экспертами товаров для таможенных целей. ТмЭ проводится для ассортиментной идентификации товара, а также страны происхождения, уточнения характеристик товара и определения кода по ТН ВЭД, отбора образцов для испытаний, установления количественных, качественных и иных характеристик товара в момент передачи (получения) на склад(е) временного хранения на таможенной территории. Кроме того, при ТмЭ проводятся расчеты норм выхода продукта переработки и расходования сырья, идентификация продукта переработки, определение экспертной продукции как продукции собственного производства.

Страховая экспертиза (СЭ) — оценка экспертами причиненного страхователю ущерба в стоимостном выражении с учетом качественных и количественных потерь при наступлении страхового события (случая) — стихийного бедствия, пожара, хищения имущества и т. п.

Банковская экспертиза (БК) — оценка экспертами количества, качества и ориентировочной стоимости имущества (или товаров), передаваемого под залог (заклад), с учетом качества, сезонности, срока службы (годности) и др.

Консультационная экспертиза (КоЭ) — оценка экспертами товаров для выявления причин возникновения дефектов при транспортировании, хранении, подготовке к реализации, а также прогнозирование сроков хранения для выдачи рекомендаций о возможности их реализации.

Потребительская экспертиза (ПЭ) — оценка экспертами характеристик товара, принимаемого от потребителя или индивидуальных потребителей. ПЭ может проводиться для товаров бывших в употреблении и вновь изготовленных. Кроме оценки характеристик товара, с помощью ПЭ определяются причины возникновения дефектов, а также процент снижения качества по наличию дефектов.