- •1.1 Мсп. Основные понятия и определения. Структурная схема мсп.

- •1.2 Мсп классифицируют по следующим признакам:

- •2.Основные принципы уплотнения и разделения сигналов. Способы уплотнения, привести примеры.

- •3.Принципы построения аппаратуры мсп с чрк. Классификация методов построения.

- •4. Методы формирования первичной группы (пг) и их сравнение

- •6. Методы построения линейного тракта асп

- •7. Преобразователи частоты. Назначение и требования к преобразователям частоты.

- •8. Основные схемотехнические решения преобразователей частоты(пч).

- •9. Генераторное оборудование аналоговых мсп. Назначение и основные требования

- •10.Структурные схемы го аналоговых мсп

- •11. Задающий генератор. Основные характеристики и электрические схемы

- •12. Умножители частоты

- •13А. Синхронизация го

- •14.Фильтры в аппаратуре мсп. Классификация электрических фильтров. Типовые схемы и параметры фнч на основе –звеньев.

- •15. Фильтры в аппаратуре мсп. Типовые схемы и параметры фвч, пф, зф на основе - звеньев.

- •16.Параллельная работа фильтров (рис.8.40 – 8.41, 8.49).

- •17. Методы построения линейного тракта асп

- •18. Типовая аппаратура асп. Унификация каналообразующего оборудования.

- •19. Типовые системы передачи для магистральной сети связи

- •20. Аппаратура уплотнения для зоновой сети (рис.11.9 – 11.13).

- •21.Особенности построения систем передачи для местных сетей

- •22. Принципы построения цифровых систем передачи. Особенности преобразования аналогового сигнала в цифровой.

- •23. Дискретизация сигнала по времени.

- •24. Квантование сигнала. Алгоритмы квантования

- •25. Врк. Временное объединение аналоговых сигналов и цифровых потоков

- •26.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с двухсторонним согласованием скоростей

- •27.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с односторонним согласованием скоростей.

- •28. Особенности цифрового преобразования групповых аналоговых сигналов. Выбор частоты дискретизации

- •29. Аппаратура оконечной станции цсп-икм. Индивидуальное оборудование.

- •30. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры последовательного счета.

- •31. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры взвешивающие.

- •32.Кодеры с нелинейной шкалой преобразования. Варианты построения (рис.13.25 – 13.30).

- •34.Реализация нелинейных функциональных преобразователей

- •35. Нелинейные кодеки на основе нелинейных цифровых преобразователей

- •36. Нелинейные кодеры с непосредственным преобразованием

- •37.Расчет системных шумов аппаратуры цсп-икм.

- •38.Типовая структурная схема го.

- •39. Особенности реализации отдельных блоков го (13.60-13.63).

- •40. Устройство цикловой синхронизации го (13.64-13.65).

- •41. Приемники синхросигнала

- •42. Линейные коды цсп. Линейные коды с сохранением тактовой частоты.

- •43. Блочные двоичные коды

- •44. Коды с понижением тактовой частоты(рис. 15.17).

- •45.Комбинированные линейные коды

- •46. Регенераторы цсп (рис. 15.23- 15.30)

- •48.Цсп для зоновых и магистральных сетей.

- •49. Цсп для местной первичной сети.

- •50. Цифровая абонентская сеть

39. Особенности реализации отдельных блоков го (13.60-13.63).

Основное требование для задающего генератора (ЗГ) – это обеспечение стабильности частоты. Для этого ЗГ выполняется на базе узкополосных гармонических генераторов, стабилизируемых кварцевым резонатором. Частота ЗГ выбирается в целое число раз большей, чем тактовая частота. Задающий генератор включает также в себя формирователь импульсов и делитель частоты (ДЧ). ДЧ выполняется в основном на основе интегральных счетчиков.

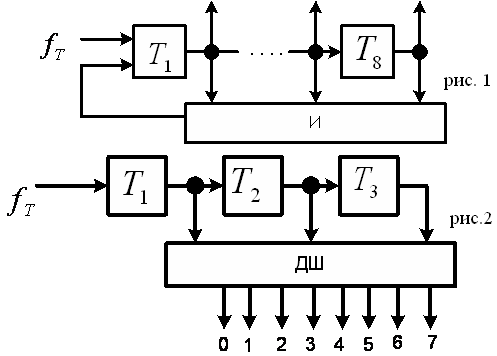

Распределители импульсов. Для формирования 8-ми разрядных импульсных последовательностей два основных варианта построения. В первом варианте – используется кольцевой счетчик из восьми триггеров Т1 ÷ Т8, который охвачен кольцом обратной связи через 8-входовую схему совпадения (рис. 1):

В о

втором варианте применяется 3-х разрядный

счетчик на трех триггерах Т1 ÷ Т3 (рис.

2). Диапазон значений счетчика от 000 до

111, т. е. на выходе счетчика содержится

адрес одного из 8-ми разрядов. Нагрузив

счетчик дешифратором, можно получить

импульсы нужного разряда. На практике

предпочтение отдается 2-му варианту,

т.к. там используется меньшее число

триггеров.

о

втором варианте применяется 3-х разрядный

счетчик на трех триггерах Т1 ÷ Т3 (рис.

2). Диапазон значений счетчика от 000 до

111, т. е. на выходе счетчика содержится

адрес одного из 8-ми разрядов. Нагрузив

счетчик дешифратором, можно получить

импульсы нужного разряда. На практике

предпочтение отдается 2-му варианту,

т.к. там используется меньшее число

триггеров.

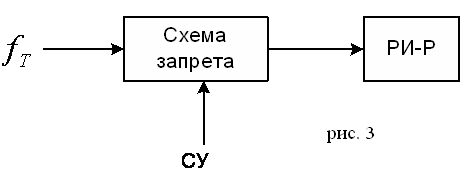

Часто возникает необходимость вовременном здвиге в один или несколько тактов разрядных последовательностей. Эта задача решается с помощью схемы запрета (рис.3).

Н а

схему запрета подается сигнал управления

(СУ), запрещающий прохождение тактовых

испульсов на вход РИ-Р. Другое решение,

когда СУ принидительно «обнуляет»

счетчик РИ-Р, при этом сразу после СУ

формируется импульсная последовательность

первого разряда p1.

а

схему запрета подается сигнал управления

(СУ), запрещающий прохождение тактовых

испульсов на вход РИ-Р. Другое решение,

когда СУ принидительно «обнуляет»

счетчик РИ-Р, при этом сразу после СУ

формируется импульсная последовательность

первого разряда p1.

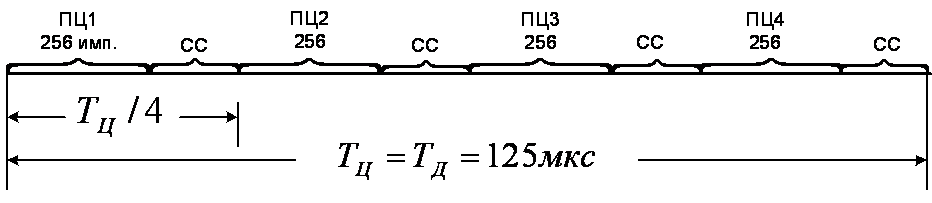

Р ис.

4 – структура выходного цифрового потока

:

ис.

4 – структура выходного цифрового потока

:

Cтруктура является циклической с периодом Тц, причем каждый цикл состоит из 4-х подциклов (ПЦ1 ÷ ПЦ4). В каждый ПЦ входят уплотненные информационные биты, расположенные в 8-ми канальных интервалах четырех ЦСП, и одна 8-разрядная группа служебных символов (СС). Цикловой синхросигнал вторичной ЦСП передается только в одном из подциклов. Остальные СС используются дл передачи команд согласования скоростей цифровых потоков, служебной связи и т.п. Таким образом, подцикл состоит из: 8+4*8*8 = 264 импульсов.

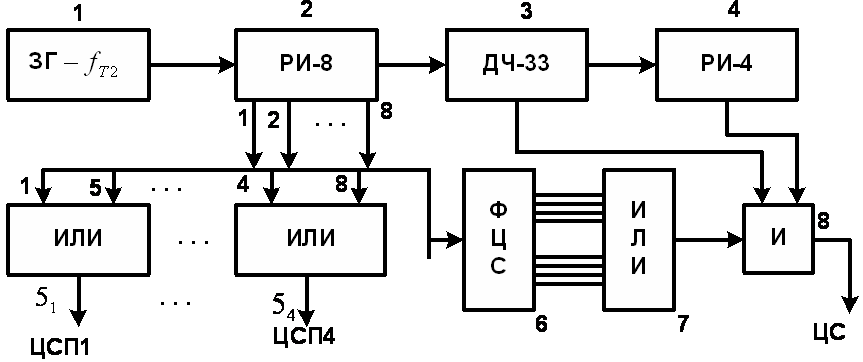

Структура вторичного цифрового сигнала формируется схемой – рис. 5:

К ороткие

импульсы тактовой частоты

ороткие

импульсы тактовой частоты

от

ЗГ поступают на распределитель импульсов

(РИ-8), на выходах которого формируются

импульсные последовательности с частотой

от

ЗГ поступают на распределитель импульсов

(РИ-8), на выходах которого формируются

импульсные последовательности с частотой

.

Импульсы с 1 и 5 выходов РИ-8 объединяются

с помощью схемы ИЛИ и образуют импульсный

сигнал с частотой

.

Импульсы с 1 и 5 выходов РИ-8 объединяются

с помощью схемы ИЛИ и образуют импульсный

сигнал с частотой

,

который осуществляет «считывание»

информационных символов первичной

ЦСП1. Все выходы РИ-8 подключены к

формирователю циклового синхросигнала

(ФЦС), который вместе со схемой ИЛИ

формирует синхрогруппу требуемого

вида. Для того чтобы синхросигнал

располагался в нужном подцикле ,

используется делитель частоты (ДЧ-33) и

распределитель импульсов (РИ-4). С помощью

3-х входовой схемы И происходит выделение

цикловой синхрогруппы, которая потом

будет объединяться с информационными

сигналами.

,

который осуществляет «считывание»

информационных символов первичной

ЦСП1. Все выходы РИ-8 подключены к

формирователю циклового синхросигнала

(ФЦС), который вместе со схемой ИЛИ

формирует синхрогруппу требуемого

вида. Для того чтобы синхросигнал

располагался в нужном подцикле ,

используется делитель частоты (ДЧ-33) и

распределитель импульсов (РИ-4). С помощью

3-х входовой схемы И происходит выделение

цикловой синхрогруппы, которая потом

будет объединяться с информационными

сигналами.

Синхронизация

номинальных тактовых частот первичного

и вторичного

цифрового

сигнала может производиться по разному.

Наиболее простое решение (рис.1), если

все первичные сигналы формируются в

том же оконечном пункте, что и вторичный.

и вторичного

цифрового

сигнала может производиться по разному.

Наиболее простое решение (рис.1), если

все первичные сигналы формируются в

том же оконечном пункте, что и вторичный.

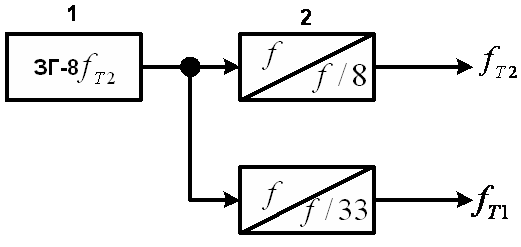

Здесь

ЗГ1 формирует импульсный сигнал частоты

.

После делителя частоты 2 с коэффициентом

деления 8 получим импульсный сигнал с

частотой

,

а после делителя частоты 3 с коэффициентом

деления 33 – соответственно

.

После делителя частоты 2 с коэффициентом

деления 8 получим импульсный сигнал с

частотой

,

а после делителя частоты 3 с коэффициентом

деления 33 – соответственно

.

.

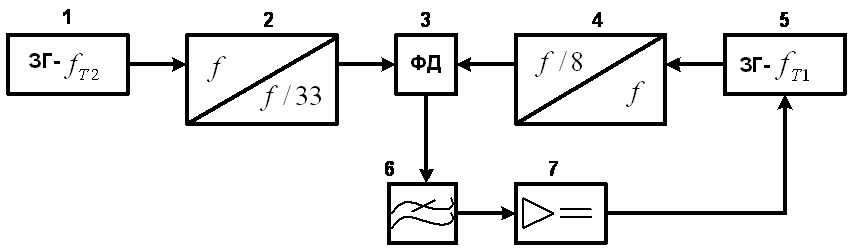

Е сли

в качестве высокостабильного ЗГ

использовать ЗГ, настроенный на частоту

,

то схема синхронизации строится на

основе ФАПЧ – рис. 2.

сли

в качестве высокостабильного ЗГ

использовать ЗГ, настроенный на частоту

,

то схема синхронизации строится на

основе ФАПЧ – рис. 2.

Здесь

частоты ЗГ1 и ЗГ5 с помощью делителя

частоты на 33 и на 8, приводятся к почти

одинаковым частотам, которые сравниваются

фазовым детектором (ФД). Сигнал ошибки

с выхода ФД почле ФНЧ(6) и усилителя(7)

поступает на ЗГ5 и меняет его параметры

так, чтобы обеспечить точное равенство

.

.

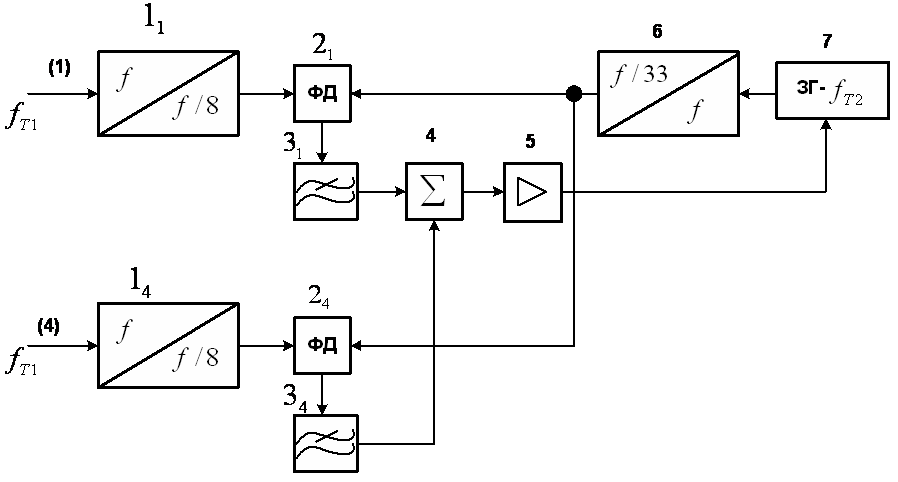

Возможен вариант, когда первичные цифровые сигналы формируются в других оконечных пунктах – рис. 3:

Ч астота

ЗГ7 вторичного цифрового сигнала

синхронизир-ся под номинальную частоту

первичного

.

Сигналы тактовой частоты первичных

ЦСП1 ÷ЦСП4, выделенные с помощью устройств

тактовой синхронизации, проходят блоки:

делитель частоты (1), 2 – ФД, ФНЧ (3). На

вторые входы всех ФД поступает импульсный

сигнал с частотой

астота

ЗГ7 вторичного цифрового сигнала

синхронизир-ся под номинальную частоту

первичного

.

Сигналы тактовой частоты первичных

ЦСП1 ÷ЦСП4, выделенные с помощью устройств

тактовой синхронизации, проходят блоки:

делитель частоты (1), 2 – ФД, ФНЧ (3). На

вторые входы всех ФД поступает импульсный

сигнал с частотой

,

полученный с помощью ЗГ-7 и ДЧ-6 с

коэффициентом деления 3.

,

полученный с помощью ЗГ-7 и ДЧ-6 с

коэффициентом деления 3.