- •1.1 Мсп. Основные понятия и определения. Структурная схема мсп.

- •1.2 Мсп классифицируют по следующим признакам:

- •2.Основные принципы уплотнения и разделения сигналов. Способы уплотнения, привести примеры.

- •3.Принципы построения аппаратуры мсп с чрк. Классификация методов построения.

- •4. Методы формирования первичной группы (пг) и их сравнение

- •6. Методы построения линейного тракта асп

- •7. Преобразователи частоты. Назначение и требования к преобразователям частоты.

- •8. Основные схемотехнические решения преобразователей частоты(пч).

- •9. Генераторное оборудование аналоговых мсп. Назначение и основные требования

- •10.Структурные схемы го аналоговых мсп

- •11. Задающий генератор. Основные характеристики и электрические схемы

- •12. Умножители частоты

- •13А. Синхронизация го

- •14.Фильтры в аппаратуре мсп. Классификация электрических фильтров. Типовые схемы и параметры фнч на основе –звеньев.

- •15. Фильтры в аппаратуре мсп. Типовые схемы и параметры фвч, пф, зф на основе - звеньев.

- •16.Параллельная работа фильтров (рис.8.40 – 8.41, 8.49).

- •17. Методы построения линейного тракта асп

- •18. Типовая аппаратура асп. Унификация каналообразующего оборудования.

- •19. Типовые системы передачи для магистральной сети связи

- •20. Аппаратура уплотнения для зоновой сети (рис.11.9 – 11.13).

- •21.Особенности построения систем передачи для местных сетей

- •22. Принципы построения цифровых систем передачи. Особенности преобразования аналогового сигнала в цифровой.

- •23. Дискретизация сигнала по времени.

- •24. Квантование сигнала. Алгоритмы квантования

- •25. Врк. Временное объединение аналоговых сигналов и цифровых потоков

- •26.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с двухсторонним согласованием скоростей

- •27.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с односторонним согласованием скоростей.

- •28. Особенности цифрового преобразования групповых аналоговых сигналов. Выбор частоты дискретизации

- •29. Аппаратура оконечной станции цсп-икм. Индивидуальное оборудование.

- •30. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры последовательного счета.

- •31. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры взвешивающие.

- •32.Кодеры с нелинейной шкалой преобразования. Варианты построения (рис.13.25 – 13.30).

- •34.Реализация нелинейных функциональных преобразователей

- •35. Нелинейные кодеки на основе нелинейных цифровых преобразователей

- •36. Нелинейные кодеры с непосредственным преобразованием

- •37.Расчет системных шумов аппаратуры цсп-икм.

- •38.Типовая структурная схема го.

- •39. Особенности реализации отдельных блоков го (13.60-13.63).

- •40. Устройство цикловой синхронизации го (13.64-13.65).

- •41. Приемники синхросигнала

- •42. Линейные коды цсп. Линейные коды с сохранением тактовой частоты.

- •43. Блочные двоичные коды

- •44. Коды с понижением тактовой частоты(рис. 15.17).

- •45.Комбинированные линейные коды

- •46. Регенераторы цсп (рис. 15.23- 15.30)

- •48.Цсп для зоновых и магистральных сетей.

- •49. Цсп для местной первичной сети.

- •50. Цифровая абонентская сеть

35. Нелинейные кодеки на основе нелинейных цифровых преобразователей

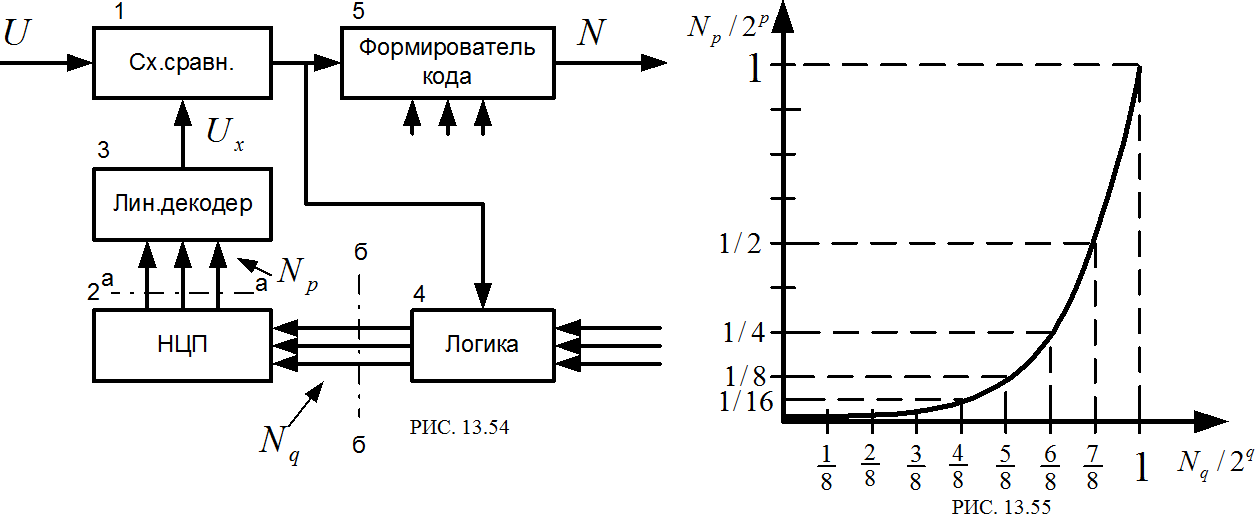

Нелинейный кодер может быть реализован с помощью линейного кодера и нелинейного цифрового преобразователя (НЦП).

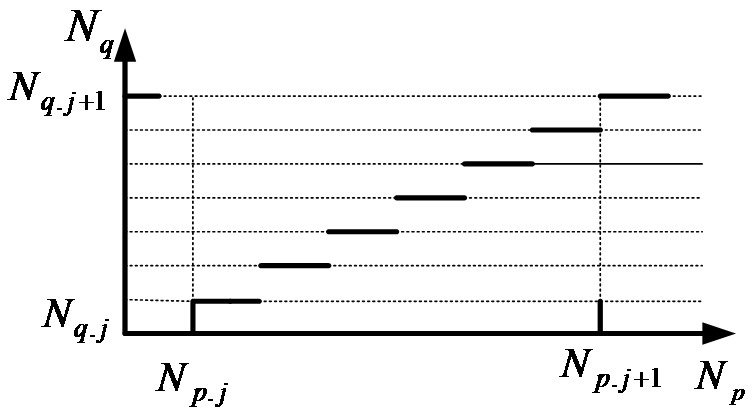

На вход НЦП поступает р-разрядное двоичное число Np. В НЦП оно «сжимается», т.е. уменьшается длина кодовой комбинации, и на выходе НЦП появляется q-разрядное двоичное число Nq, q<p. Для реализации нелинейной характеристики НЦП используется, как правило, кусочно-линейная аппроксимация.

На

этом рисунке показана характеристика

НЦП после перехода от относительных

единиц к

и

и

,

а на следующем рисунке - один из сегментов

этой характеристики.

,

а на следующем рисунке - один из сегментов

этой характеристики.

Ч исло

Nq

«грубее», т.е. НЦП не чувствует всех

изменений числа Np,

а реагирует только на изменения Np

в больших пределах. Поэтому зависимость

Nq=φ(Np)

имеет вид «лестницы».

исло

Nq

«грубее», т.е. НЦП не чувствует всех

изменений числа Np,

а реагирует только на изменения Np

в больших пределах. Поэтому зависимость

Nq=φ(Np)

имеет вид «лестницы».

Технически число Np характеризуется состояниями входных триггеров, а число Nq – триггеров памяти. Кроме триггеров в состав НЦП входит логическое устройство, которое по известному закону преобразования связывает состояние элементов памяти, хранящих Np, с состоянием элементов, хранящих Nq. На выходе линейного кодера кодовые комбинации в первом символе несут информацию о знаке АИМ-выборки, а в последующих p символах – информацию о величине модуля АИМ-выборки:

В НЦП преобразуются только модули выборок, образуя q-разрядное число, а знак выборки автоматически переносится из Np в Nq.

На

этом рисунке приведена характеристика

НЦП в относительных единицах, где

;

;

.

На следующем рисунке изображен переход

от x

и y

к Np

и Nq,

где Np

– 11-разрядное число, а Nq

– 7-разрядное. С учетом одного символа

на знак выборки на выходе и входе НЦП

будем иметь 12- и 8-разрядные комбинации

соответственно.

.

На следующем рисунке изображен переход

от x

и y

к Np

и Nq,

где Np

– 11-разрядное число, а Nq

– 7-разрядное. С учетом одного символа

на знак выборки на выходе и входе НЦП

будем иметь 12- и 8-разрядные комбинации

соответственно.

Таким образом, НЦП передачи строится по схеме (а), изображенной ниже. Преобразователи кода (ПК) выполнены на триггерах. Логика переписывает состояние триггеров p на триггеры q по таблицам преобразования. Затем код последовательно списывается с q триггеров и посылается в канал связи. НЦП приема (б) строится проще, поскольку на линейный декодер требуется подавать число Np в параллельном коде.

36. Нелинейные кодеры с непосредственным преобразованием

Существует несколько разновидностей таких нелинейных кодеров. По принципу действия они делятся на:

а) нелинейные кодеры последовательного счета;

б) взвешивающие нелинейные кодеры;

в) матричные нелинейные кодеры.

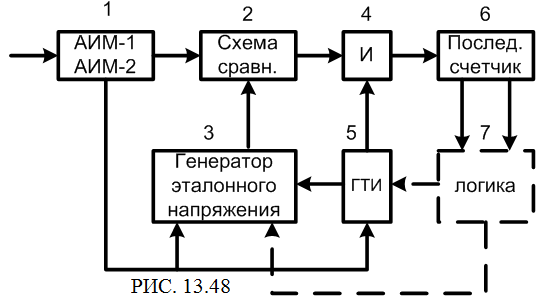

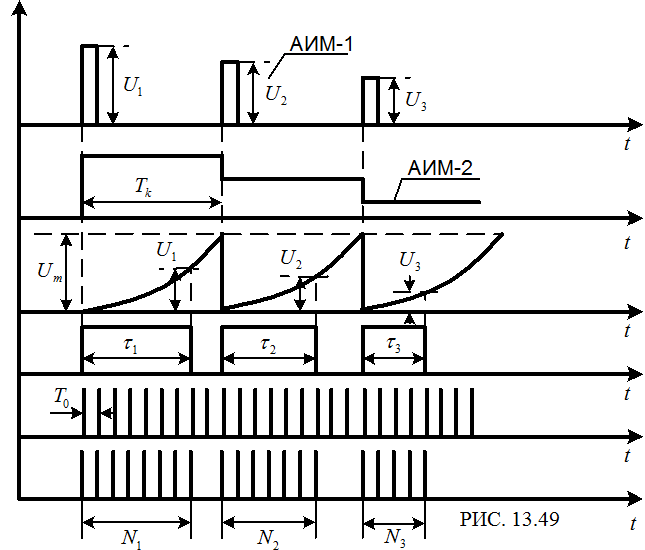

С

труктурная

схема

нелинейного кодера последовательного

счета

и осциллограммы в характерных точках

изображены на рис. 13.48 и 13.49. Рассмотрим

принцип работы схемы. Выборки положительной

полярности непосредственно, а выборки

отрицательной полярности после

инвертирования (рис. 13.49,

а) подвергаются

преобразованию АИМ-1→АИМ-2 в блоке 1

(рис. 13.49, б). Полученный сигнал поступает

на схему сравнения

2,

где сравнивается с эталонным напряжением

(рис. 13.49,

в), поданным

от генератора эталонного напряжения

(ГЭН) 3. На выходе схемы сравнения

формируются импульсы одной и той же

амплитуды, но разной длительности τ

(рис. 13.49,

г)

в зависимости от амплитуды выборки.

Затем они совместно с тактовыми

импульсами (рис. 13.49,

д)

от генератора тактовых импульсов

(ГТИ)

5

поступают на соответствующие входы

схемы совпадения («И»)

4, на

выходе которой образуются пачки счетных

импульсов (рис. 13.49е).

труктурная

схема

нелинейного кодера последовательного

счета

и осциллограммы в характерных точках

изображены на рис. 13.48 и 13.49. Рассмотрим

принцип работы схемы. Выборки положительной

полярности непосредственно, а выборки

отрицательной полярности после

инвертирования (рис. 13.49,

а) подвергаются

преобразованию АИМ-1→АИМ-2 в блоке 1

(рис. 13.49, б). Полученный сигнал поступает

на схему сравнения

2,

где сравнивается с эталонным напряжением

(рис. 13.49,

в), поданным

от генератора эталонного напряжения

(ГЭН) 3. На выходе схемы сравнения

формируются импульсы одной и той же

амплитуды, но разной длительности τ

(рис. 13.49,

г)

в зависимости от амплитуды выборки.

Затем они совместно с тактовыми

импульсами (рис. 13.49,

д)

от генератора тактовых импульсов

(ГТИ)

5

поступают на соответствующие входы

схемы совпадения («И»)

4, на

выходе которой образуются пачки счетных

импульсов (рис. 13.49е).

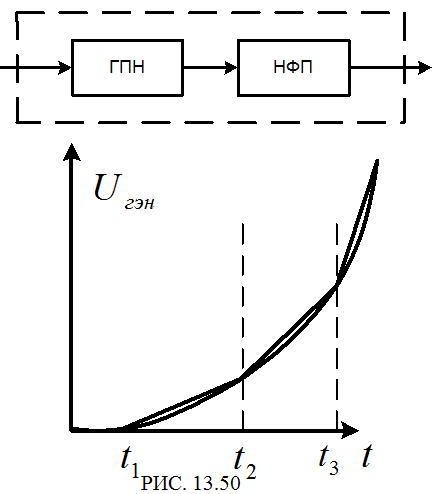

Для упрощения реализации кодера целесообразно ГЭН 3 строить по схеме рис. 13.50, а, где ГПН — генератор пилообразного напряжения, НФП — нелинейный функциональный преобразователь, который вы полняется на основе КЛА. При этом требуемый закон ГЭН будет формироваться из кусочно-линейных отрезков (рис. 13.50, б).

Изменение крутизны пилообразного напряжения можно призвести за счет переключения времязадающих цепей ГПН. С этой целью в схему (см. рис. 13.48) вводится блок логики 7. Срабатывание блока логики в определенные моменты времени t1, t2..,tn обеспечивается за счет жесткой связи между t1, t2..,tn и числом импульсов в счетчике n1, n2..,nn

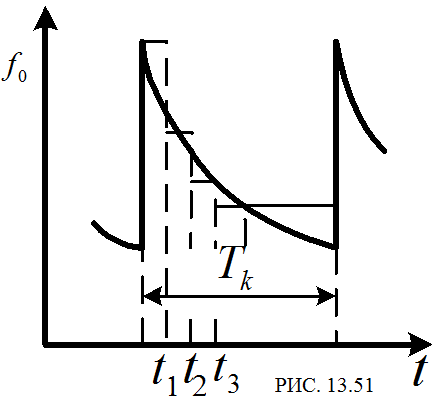

Н елинейный

кодер последовательного счета можно

построить по-другому, если в цепочке

преобразований

U→τ→N

нелинейное преобразование осуществить

на этапе τ→N,

а преобразование U→τ

делать линейным. Тогда ГЭН преобразуется

в ГПН, а генератор тактовых импульсов

постоянной частоты — в генератор

частотно-импульсно-модулированных

колебаний, у которого в интервале 0 <

t

<

Тк

частота постепенно понижается (рис.

13.51). Реализация ГТИ с переменной частотой

существенно упрощается, если применить

ступенчатую аппроксимацию зависимости

елинейный

кодер последовательного счета можно

построить по-другому, если в цепочке

преобразований

U→τ→N

нелинейное преобразование осуществить

на этапе τ→N,

а преобразование U→τ

делать линейным. Тогда ГЭН преобразуется

в ГПН, а генератор тактовых импульсов

постоянной частоты — в генератор

частотно-импульсно-модулированных

колебаний, у которого в интервале 0 <

t

<

Тк

частота постепенно понижается (рис.

13.51). Реализация ГТИ с переменной частотой

существенно упрощается, если применить

ступенчатую аппроксимацию зависимости

,

показанную на рис. 13.51 пунктиром.

Переключение ГТИ с одной фиксированной

частоты на другую происходит в извесные

моменты времени t1,

t2..,tn

, которые

жестко связаны с числом накопленных в

счетчике импульсов n1,

n2..,nn

. Этим

переключением управляет блок логики

(см.рис. 13.48).

,

показанную на рис. 13.51 пунктиром.

Переключение ГТИ с одной фиксированной

частоты на другую происходит в извесные

моменты времени t1,

t2..,tn

, которые

жестко связаны с числом накопленных в

счетчике импульсов n1,

n2..,nn

. Этим

переключением управляет блок логики

(см.рис. 13.48).

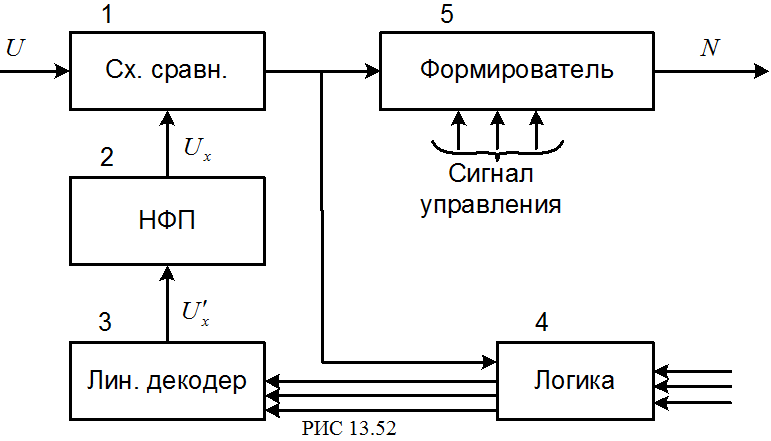

Н елинейные

взвешивающие кодеры.

Особенностью схемы кодера является

получение заданной нелинейной зависимости

между амплитудой выборки входного

напряжения

U

и числом

N.

Такая зависимость может быть получена

одним из двух способов. В первом случае

схема кодера имеет вид, изображенный

на рис. 13.52. Здесь нелинейная зависимость

N=

φ(U)

получена за счет включения линейного

декодера 3 и нелинейного функционального

преобразователя

2 в

цепь обратной связи, т.е. между выходом

схемы сравнения 1 и ее вторым входом.

Если необходимо получить нелинейную

зависимость между

N

и

U,

которая соответствует рис. 13.53,

а,

то зависимость между Ux

и

Ux’,

должна иметь вид, изображенный на рис.

13.53, б.

елинейные

взвешивающие кодеры.

Особенностью схемы кодера является

получение заданной нелинейной зависимости

между амплитудой выборки входного

напряжения

U

и числом

N.

Такая зависимость может быть получена

одним из двух способов. В первом случае

схема кодера имеет вид, изображенный

на рис. 13.52. Здесь нелинейная зависимость

N=

φ(U)

получена за счет включения линейного

декодера 3 и нелинейного функционального

преобразователя

2 в

цепь обратной связи, т.е. между выходом

схемы сравнения 1 и ее вторым входом.

Если необходимо получить нелинейную

зависимость между

N

и

U,

которая соответствует рис. 13.53,

а,

то зависимость между Ux

и

Ux’,

должна иметь вид, изображенный на рис.

13.53, б.

Д ругое

решение изображено на рис. 13.54. Здесь

двоичное q-разрядное

число, сформированное с помощью

логики управления, сначала преобразуется

в НЦП в р-разрядное, а затем в линейном

декодере — в пропорциональное ему

напряжение Ux.

Это напряжение поступает на схему

сравнения 1, где происходит сравнение

с измеряемым напряжением U.

Если эти напряжения не равны, то вновь

происходит набор нового числа,

преобразование его из q-разрядного

в p-разрядное,

а затем в Ux.

Так происходит до тех пор, пока напряжение

U

не будет примерно равно Ux.

Результатом кодирования является

q-разрядное

число Nq.

ругое

решение изображено на рис. 13.54. Здесь

двоичное q-разрядное

число, сформированное с помощью

логики управления, сначала преобразуется

в НЦП в р-разрядное, а затем в линейном

декодере — в пропорциональное ему

напряжение Ux.

Это напряжение поступает на схему

сравнения 1, где происходит сравнение

с измеряемым напряжением U.

Если эти напряжения не равны, то вновь

происходит набор нового числа,

преобразование его из q-разрядного

в p-разрядное,

а затем в Ux.

Так происходит до тех пор, пока напряжение

U

не будет примерно равно Ux.

Результатом кодирования является

q-разрядное

число Nq.