- •1.1 Мсп. Основные понятия и определения. Структурная схема мсп.

- •1.2 Мсп классифицируют по следующим признакам:

- •2.Основные принципы уплотнения и разделения сигналов. Способы уплотнения, привести примеры.

- •3.Принципы построения аппаратуры мсп с чрк. Классификация методов построения.

- •4. Методы формирования первичной группы (пг) и их сравнение

- •6. Методы построения линейного тракта асп

- •7. Преобразователи частоты. Назначение и требования к преобразователям частоты.

- •8. Основные схемотехнические решения преобразователей частоты(пч).

- •9. Генераторное оборудование аналоговых мсп. Назначение и основные требования

- •10.Структурные схемы го аналоговых мсп

- •11. Задающий генератор. Основные характеристики и электрические схемы

- •12. Умножители частоты

- •13А. Синхронизация го

- •14.Фильтры в аппаратуре мсп. Классификация электрических фильтров. Типовые схемы и параметры фнч на основе –звеньев.

- •15. Фильтры в аппаратуре мсп. Типовые схемы и параметры фвч, пф, зф на основе - звеньев.

- •16.Параллельная работа фильтров (рис.8.40 – 8.41, 8.49).

- •17. Методы построения линейного тракта асп

- •18. Типовая аппаратура асп. Унификация каналообразующего оборудования.

- •19. Типовые системы передачи для магистральной сети связи

- •20. Аппаратура уплотнения для зоновой сети (рис.11.9 – 11.13).

- •21.Особенности построения систем передачи для местных сетей

- •22. Принципы построения цифровых систем передачи. Особенности преобразования аналогового сигнала в цифровой.

- •23. Дискретизация сигнала по времени.

- •24. Квантование сигнала. Алгоритмы квантования

- •25. Врк. Временное объединение аналоговых сигналов и цифровых потоков

- •26.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с двухсторонним согласованием скоростей

- •27.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с односторонним согласованием скоростей.

- •28. Особенности цифрового преобразования групповых аналоговых сигналов. Выбор частоты дискретизации

- •29. Аппаратура оконечной станции цсп-икм. Индивидуальное оборудование.

- •30. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры последовательного счета.

- •31. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры взвешивающие.

- •32.Кодеры с нелинейной шкалой преобразования. Варианты построения (рис.13.25 – 13.30).

- •34.Реализация нелинейных функциональных преобразователей

- •35. Нелинейные кодеки на основе нелинейных цифровых преобразователей

- •36. Нелинейные кодеры с непосредственным преобразованием

- •37.Расчет системных шумов аппаратуры цсп-икм.

- •38.Типовая структурная схема го.

- •39. Особенности реализации отдельных блоков го (13.60-13.63).

- •40. Устройство цикловой синхронизации го (13.64-13.65).

- •41. Приемники синхросигнала

- •42. Линейные коды цсп. Линейные коды с сохранением тактовой частоты.

- •43. Блочные двоичные коды

- •44. Коды с понижением тактовой частоты(рис. 15.17).

- •45.Комбинированные линейные коды

- •46. Регенераторы цсп (рис. 15.23- 15.30)

- •48.Цсп для зоновых и магистральных сетей.

- •49. Цсп для местной первичной сети.

- •50. Цифровая абонентская сеть

25. Врк. Временное объединение аналоговых сигналов и цифровых потоков

При временном уплотнении сигналов их передача осуществляется дискретно во времени. При этом между соседними дискретами одного сигнала всегда имеются «временные окна», в которых нет передачи этого сигнала. Эти «окна» и заполняются дискретами других сигналов. В зависимости от того, в какой форме представлен дискрет каждого сигнала, возможны два вида временного уплотнения:

а) уплотнение сигналов в аналого-импульсной форме;

б) уплотнение сигналов в цифровой форме.

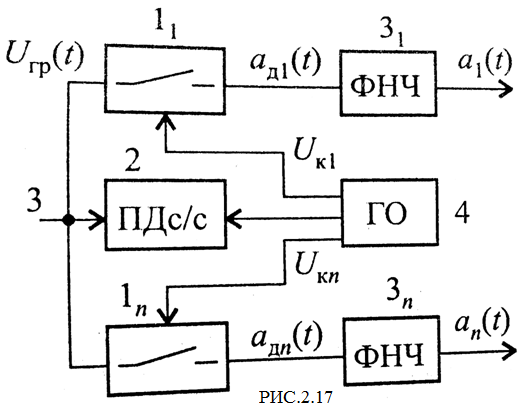

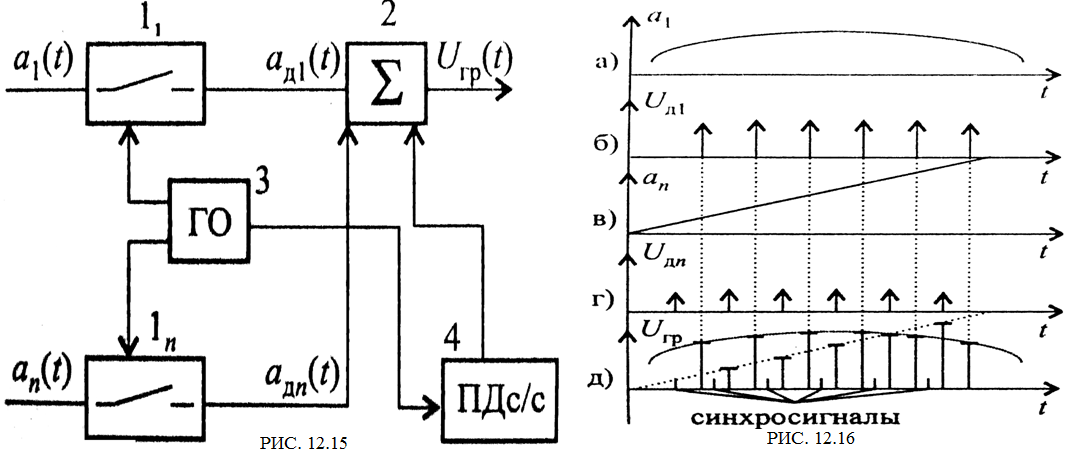

25.1 В случае

уплотнения сигналов в аналого-импульсной

форме

(рис. 12.15) каждый из сигналов многоканальной

системы

(рис.

12.16,

а, в)

предварительно преобразуется из

аналоговой формы в сигнал АИМ-1 или

АИМ-2. Формирование АИМ-сигналов

производится с помощью дискретизаторов

11—1n

.

Дискреты сигналов

(рис.

12.16,

а, в)

предварительно преобразуется из

аналоговой формы в сигнал АИМ-1 или

АИМ-2. Формирование АИМ-сигналов

производится с помощью дискретизаторов

11—1n

.

Дискреты сигналов

не

совпадают во времени (рис 12.16 б,г) и их

можно непосредственно объединить в

групповой сигнал

с помощью линейного сумматора

2 (рис.

12.16,

д).

Формирование сдвинутых во времени

последовательностей импульсов

осуществляется с помощью генераторного

оборудования (ГО) 3. Оно же с помощью

передающего устройства синхросигналов

4

формирует специальный сигнал синхронизации,

который объединяется с выборками

информационных сигналов

(рис. 12.16,

д).

не

совпадают во времени (рис 12.16 б,г) и их

можно непосредственно объединить в

групповой сигнал

с помощью линейного сумматора

2 (рис.

12.16,

д).

Формирование сдвинутых во времени

последовательностей импульсов

осуществляется с помощью генераторного

оборудования (ГО) 3. Оно же с помощью

передающего устройства синхросигналов

4

формирует специальный сигнал синхронизации,

который объединяется с выборками

информационных сигналов

(рис. 12.16,

д).

Н а

приемной стороне (рис. 12.17) дискретизаторы

11—1n

осуществляют

выделение из группового сигнала выборок

только «своих» каналов. После

канального фильтра 3і

,

і

= 1, ..., п

происходит восстановление непрерывного

сигнала

а

приемной стороне (рис. 12.17) дискретизаторы

11—1n

осуществляют

выделение из группового сигнала выборок

только «своих» каналов. После

канального фильтра 3і

,

і

= 1, ..., п

происходит восстановление непрерывного

сигнала

из дискретизированного

из дискретизированного

.

Приемник синхросигнала

2 из

группового сигнала выделяет сигнал

синхронизации И подает его на генераторное

оборудование приема

4.

.

Приемник синхросигнала

2 из

группового сигнала выделяет сигнал

синхронизации И подает его на генераторное

оборудование приема

4.

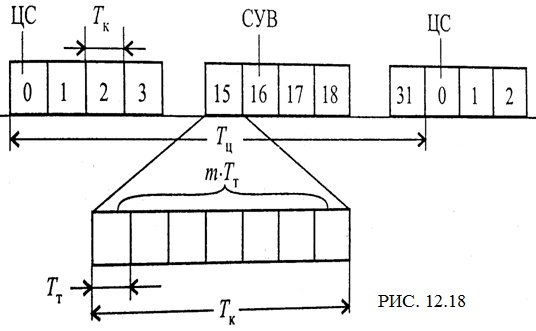

Вариант временного уплотнения сигналов в амплитудно-импульсной форме применяется в первичных ЦСП типа ИКМ-30. Цикл передачи в этих системах поясняется на рис. 12.18.

Период

цикла Тц=периоду

дискретизации телефонного сигнала

Tд=125

мкс(т.к.

Fд=8кГц).В

интервале Тц

последовательно передаются в цифровом

двоичном коде выборки 30 телефонных

сигналов и 2 служебных цифровых сигнала:

цикловой синхронизации ЦС и сигналов

управления и взаимодействия для АТС

(СУВ). Каждая выборка передается в своем

КИ, имеет длительность кодовой комбинации

и

состоит из m

разрядов.

Длительность разряда -

и

состоит из m

разрядов.

Длительность разряда -

.

При

m=8

получим

.

При

m=8

получим

.

.

КИ, нумеруемые 0,1..31, используются следующим образом: КИ0 — для передачи сигнала ЦС, КИ16 — СУВ, КИ1 КИ15 и КИ17 + КИ31 — для передачи соответственно 1 —15-го и 16—31-го телефонных сигналов.

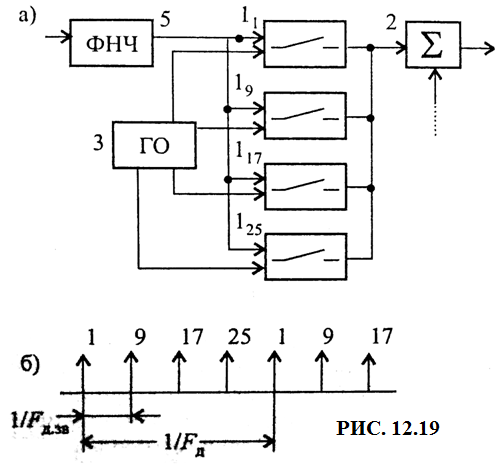

О дним

из основных недостатков рассмотренного

варианта временного уплотнения является

то, что затрудняется объединение с

аналоговыми сигналами, частота

дискретизации которых существенно

отличается от «стандартной»

Fд=8кГц.

Этот недостаток может быть устранен за

счет некоторой перестройки типовой

структурной схемы (см. рис. 12.15), как

показано на рис. 12.19, а. Здесь широкополосный

сигнал, например, звукового вещания

азв(t)

с помощью ФНЧ 5

ограничивается по спектру до частоты

дним

из основных недостатков рассмотренного

варианта временного уплотнения является

то, что затрудняется объединение с

аналоговыми сигналами, частота

дискретизации которых существенно

отличается от «стандартной»

Fд=8кГц.

Этот недостаток может быть устранен за

счет некоторой перестройки типовой

структурной схемы (см. рис. 12.15), как

показано на рис. 12.19, а. Здесь широкополосный

сигнал, например, звукового вещания

азв(t)

с помощью ФНЧ 5

ограничивается по спектру до частоты

и дискретизируется с частотой дискретизации

и дискретизируется с частотой дискретизации

=

32 кГц. Дискретизация осуществляется с

помощью 4 «стандартных» дискретизаторов,

соответствующих 1, 9, 17 и 25-му телефонным

сигналам,

которые в данном случае отключаются

от системы передачи. Временной сдвиг

сигналов коммутации этих дискретизаторов

(рис. 12.19, б) обеспечивается ГО 3. Объединенные

выборки с этих дискретизаторов, следующие

с частотой

=

32 кГц. Дискретизация осуществляется с

помощью 4 «стандартных» дискретизаторов,

соответствующих 1, 9, 17 и 25-му телефонным

сигналам,

которые в данном случае отключаются

от системы передачи. Временной сдвиг

сигналов коммутации этих дискретизаторов

(рис. 12.19, б) обеспечивается ГО 3. Объединенные

выборки с этих дискретизаторов, следующие

с частотой

,

затем складываются с выборками телефонных

сигналов в сумматоре

2.

,

затем складываются с выборками телефонных

сигналов в сумматоре

2.

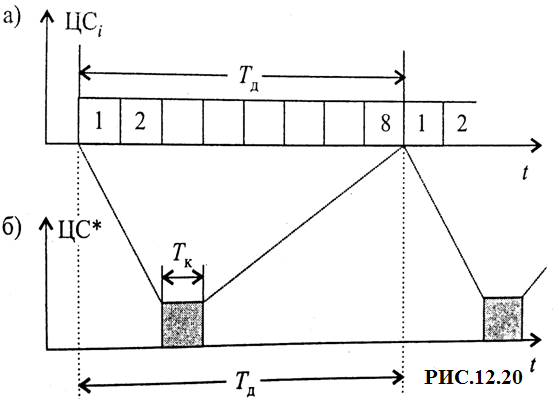

Предположим,

что на оконечный пункт первичной ЦСП

приходит

стандартный

абонентский цифровой сигнал с тактовой

частотой

= 64 кГц, при этом Fд=8кГц

и m=8

(рис. 12.20, а). Такой сигнал в блоке буферной

памяти (БП) преобразуется из последовательного

кода в параллельный, а затем поразрядно

с тактовой частотой

=2048

кГц считывается в течение соответствующего

КИ

Тк

(рис. 12.20, б).

= 64 кГц, при этом Fд=8кГц

и m=8

(рис. 12.20, а). Такой сигнал в блоке буферной

памяти (БП) преобразуется из последовательного

кода в параллельный, а затем поразрядно

с тактовой частотой

=2048

кГц считывается в течение соответствующего

КИ

Тк

(рис. 12.20, б).

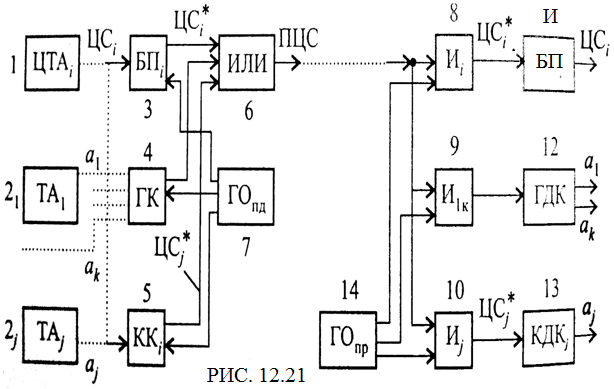

Структурная схема объединения-разделения цифровых и аналоговых сигналов приведена на рис. 12.21. 3десь, кроме ЦТАі- и блока БПі- для і-го абонента, приведены аналоговые телефонные аппараты (ТА) 2 для абонентов под номерами 1,.. к и j, которые формирует соответственно аналоговые сигналы а1 ..., ак и аj . Сигналы а1 ..., ак преобразуются в цифровую форму с помощью группового кодера (ГК) 4.

Канальный кодер (КК) 5 формирует j-й цифровой сигнал в j-м КИ, а на выходе БП,- имеем ЦСі в КИі. Все эти цифровые сигналы имеют одинаковую тактовую частоту, размещены в соответствующих непересекающихся канальных интервалах (за счет ГО передачи 7), поэтому их объединение осуществляется с помощью схемы ИЛИ6, на выходе которой имеем стандартный первичный цифровой сигнал (ПЦС). На приемной стороне с помощью ГО приема 14 и схем совпадения И8 ÷ И10 производится выделение цифровых сигналов в соответствующих КИ, а далее их преобразование ведется в обратном порядке. Сигнал ЦСі (рис. 12.20, б) с помощью блока буферной памяти БП 11 преобразуется в стандартный цифровой абонентский сигнал (рис. 12.20, а). Сигнал ЦСі с помощью канального декодера (КДК) 13 преобразуется в аналоговый аj. С помощью группового декодера (ГДК) 12 из цифрового группового сигнала, формируются аналоговые а1 ..., ак.

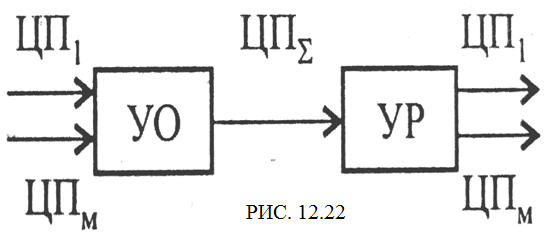

2 5.2

Временное уплотнение сигналов в цифровой

форме

отличается

тем, что объединение и разделение

производится с двухуровневыми цифровыми

сигналами (рис. 12.22). Здесь входные

цифровые потоки, имеющие тактовую

скорость

,

объединяются в устройстве объединения

(УО) в один суммарный цифровой поток,

который имеет тактовую скорость, в

М

раз

превышающую

.

На

приемной стороне этот поток разделяется

устройством разделения (УР) на М первичных

(исходных) потоков.

5.2

Временное уплотнение сигналов в цифровой

форме

отличается

тем, что объединение и разделение

производится с двухуровневыми цифровыми

сигналами (рис. 12.22). Здесь входные

цифровые потоки, имеющие тактовую

скорость

,

объединяются в устройстве объединения

(УО) в один суммарный цифровой поток,

который имеет тактовую скорость, в

М

раз

превышающую

.

На

приемной стороне этот поток разделяется

устройством разделения (УР) на М первичных

(исходных) потоков.

Различают два варианта объединения цифровых потоков: синхронное и асинхронное.

Есть несколько способов объединения: 1) посимвольное, 2) поканальное, 3) посистемное.

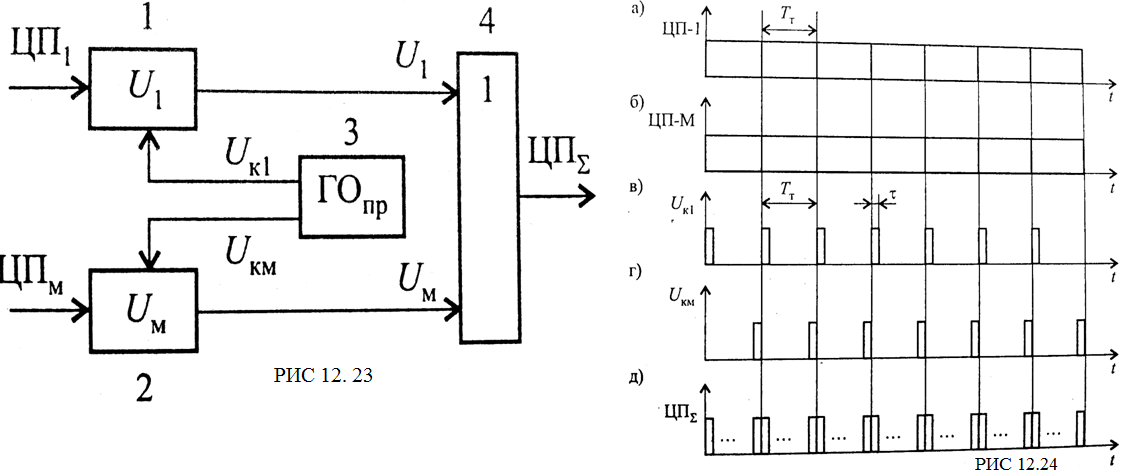

Рассмотрим сначала посимвольное синхронное объединение (рис. 12.23). Принцип работы устройства объединения поясняется с помощью рис. 12.24.

Здесь

каждый из исходных цифровых потоков

ЦПі

,

і = 1, ...,

М

(рис. 12.24,

а, 12.24,

б), поступает на соответствующую схему

Иі,

на второй вход которой подается

последовательность импульсов

той же частоты

той же частоты

,

но длительностью τ <

ТТ/М.

Последовательности

,

но длительностью τ <

ТТ/М.

Последовательности

,

сдвинуты друг относительно друга на

интервал

,

сдвинуты друг относительно друга на

интервал

и

не пересекаются во времени (рис. 12.24,

в, г). На

выходе схемы Иi

получаем цифровой поток той же частоты,

но с укороченными по времени символами,

а на выходе схемы ИЛИ («1») — суммарный

поток (ЦП∑),

у которого на каждом интервале

размещается

М

символов (по одному из каждого исходного

ЦП, р.12.24 д).

и

не пересекаются во времени (рис. 12.24,

в, г). На

выходе схемы Иi

получаем цифровой поток той же частоты,

но с укороченными по времени символами,

а на выходе схемы ИЛИ («1») — суммарный

поток (ЦП∑),

у которого на каждом интервале

размещается

М

символов (по одному из каждого исходного

ЦП, р.12.24 д).

В Европе принята следующая иерархия цифровых систем: четыре первичные цифровые системы объединяются в одну вторичную (ВЦСП); четыре вторичные в одну третичную (ТЦСП); четыре третичные в одну четверичную (ЧЦСП); четыре четверичные в одну пятиричную (ПТЦСП). Как уже говорилось, ПЦСП типа ИКМ-30 обеспечивает передачу 30 телефонных сигналов. Тогда соответственно ВЦСП обеспечивает передачу 120 сигналов, ТЦСП — 480, ЧЦСП — 1920 и ПТЦСП — 7680 сигналов.

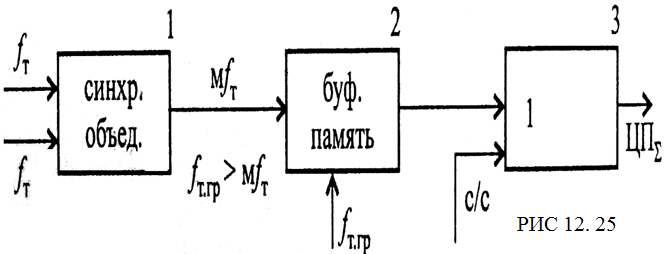

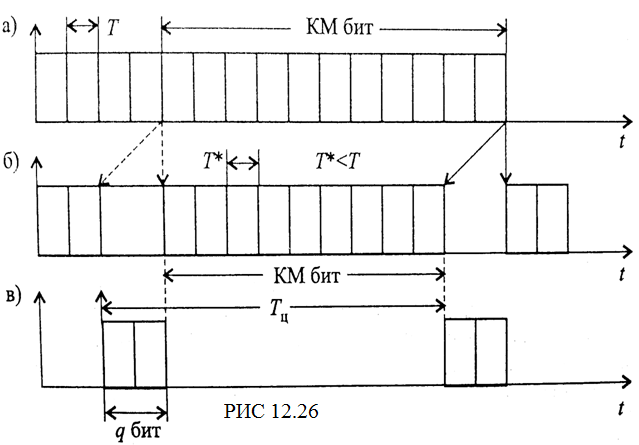

Для разделения суммарного ЦП на исходные необходимо ввести в его состав сигнал синхронизации (СС). Если СС вводить после каждой группы по М информационных символов (см. рис. 12.24, д), то эффективность суммарного ЦП будет равна Э∑=М/(М+С), где С — число синхросимволов. Чтобы существенно повысить информационную эффективность суммарного потока, используют дополнительную ступень преобразования (рис. 12.25).

З десь

суммарный поток, полученный путем

синхронного объединения и имеющий

скорость

десь

суммарный поток, полученный путем

синхронного объединения и имеющий

скорость

)

поступает в блок буферной памяти

2.

Считывание цифровой информации из

памяти производится с частотой

)

поступает в блок буферной памяти

2.

Считывание цифровой информации из

памяти производится с частотой

,

в

результате

блок цифровых символов объемом K*М

бит (К—

целое число) передается за меньшее

время

(см.

рис

12.26, а, б). В освободившееся временное

окно вставляется группа синхросигнала,

содержащая q символов, следующих с той

же частотой считывания

,

в

результате

блок цифровых символов объемом K*М

бит (К—

целое число) передается за меньшее

время

(см.

рис

12.26, а, б). В освободившееся временное

окно вставляется группа синхросигнала,

содержащая q символов, следующих с той

же частотой считывания

(рис. 12.26,

в).

На выходе схемы ИЛИ

3

(см. рис. 12.25) получаем полный цифровой

поток, содержащий как информационные,

так и синхронизирующие символы (кроме

СС в блок импульсов на рис. 12.26,

в

включают также ряд других служебных

символов).

(рис. 12.26,

в).

На выходе схемы ИЛИ

3

(см. рис. 12.25) получаем полный цифровой

поток, содержащий как информационные,

так и синхронизирующие символы (кроме

СС в блок импульсов на рис. 12.26,

в

включают также ряд других служебных

символов).

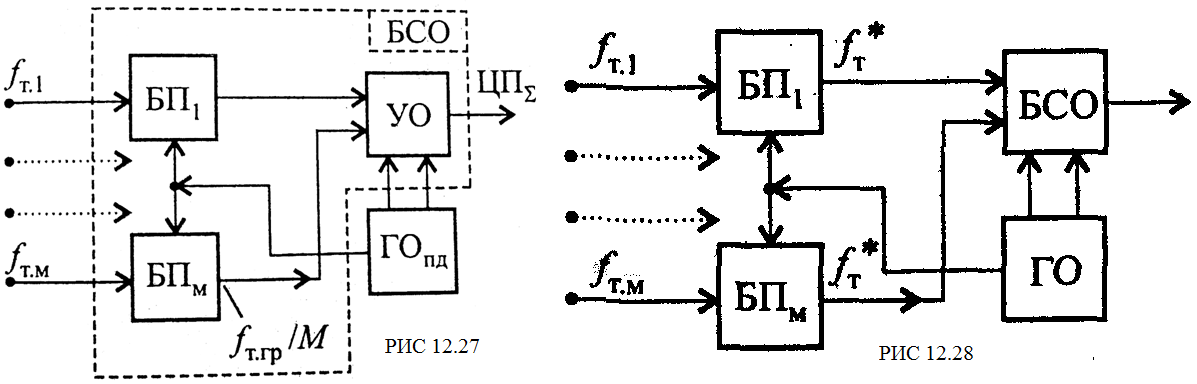

Н а

практике вместо одной буферной памяти

емкостью

КМ бит

удобнее использовать для каждого

первичного потока свой индивидуальный

блок памяти емкостью К

бит (рис. 12.27). При этом блоки БП1

÷

БПМ

работают синхронно С частотой считывания,

равной

а

практике вместо одной буферной памяти

емкостью

КМ бит

удобнее использовать для каждого

первичного потока свой индивидуальный

блок памяти емкостью К

бит (рис. 12.27). При этом блоки БП1

÷

БПМ

работают синхронно С частотой считывания,

равной

,

и на их выходах образуются синхронные

цифровые потоки вида рис. 12.26,

б

при условии, что

М =

1. Временное «окно» в каждом считанном

потоке рассчитано на

q/М

бит, причем во всех первичных потоках

эти незанятые позиции совпадают во

времени. Посимвольное объединение

преобразованных первичных потоков

осуществляется с помощью схем И, ИЛИ.

Группойвой поток

ЦП∑

на

выходе УО в схеме рис. 12.27 равен сумме

двух сигналов, изображенных на рис.

12.26, а, б.

,

и на их выходах образуются синхронные

цифровые потоки вида рис. 12.26,

б

при условии, что

М =

1. Временное «окно» в каждом считанном

потоке рассчитано на

q/М

бит, причем во всех первичных потоках

эти незанятые позиции совпадают во

времени. Посимвольное объединение

преобразованных первичных потоков

осуществляется с помощью схем И, ИЛИ.

Группойвой поток

ЦП∑

на

выходе УО в схеме рис. 12.27 равен сумме

двух сигналов, изображенных на рис.

12.26, а, б.

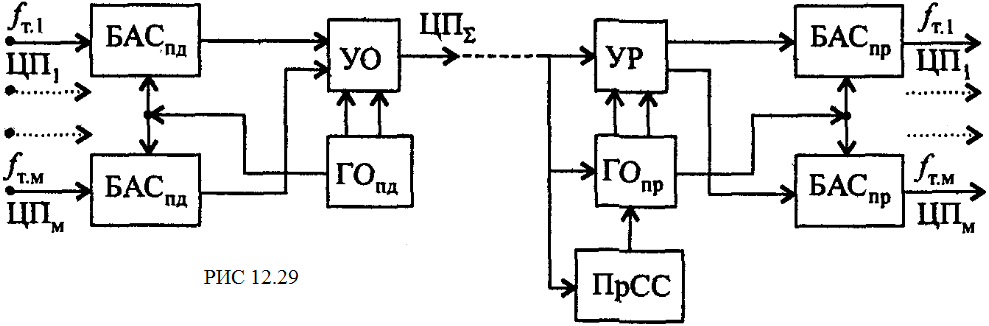

Объединение

асинхронных цифровых потоков

предусматривает две ступени. На

первой каждый из исходных ЦПi,

i

= 1, ...,

М,

поступает на свой блок буферной памяти

БП, (рис. 12.28), при этом на выходах блоков

получаем синхронные потоки с Одинаковой

тактовой частотой

.

На второй ступени осуществляется типовое

объединение полученных потоков с помощью

блока синхронного объединения (БСО).

При выполнении БСО по схеме рис. 12.27

удобно объединить индивидуальные блоки

памяти, используемые для каждого ЦПi

на первой и второй ступенях преобразования,

и тогда приходим к обобщенной схеме

устройства временного объединения

(рис. 12.29).

.

На второй ступени осуществляется типовое

объединение полученных потоков с помощью

блока синхронного объединения (БСО).

При выполнении БСО по схеме рис. 12.27

удобно объединить индивидуальные блоки

памяти, используемые для каждого ЦПi

на первой и второй ступенях преобразования,

и тогда приходим к обобщенной схеме

устройства временного объединения

(рис. 12.29).

БАСПД - блок асинхронного согласования, формирует ЦП с частотой

УО – в устройстве объединения синхронные преобразованные потоки посимвольно объединяются и формируют вторичный ЦП с тактовой частотой следования

УР - в устройстве разделения ЦП∑ делится на М синхронных первичных преобразованных потоков

ГОпр - генераторное оборудование приема синхронизируется по тактовой частоте и частоте следования синхросигнала СС с помощью приемника синхросигнала (ПрСС) и выделителя тактовой частоты ВТЧ, входящего в состав ГОпр.