- •Основные термодинамические параметры, понятия и законы, используемые в проектировании ла……………………………………………………...............................

- •Основные критерии подобия в теплообмене и их физический смысл……..............

- •Глава 1. Термодинамика в проектировании ла

- •1.1.Основные термодинамические параметры, понятия и законы, используемые в проектировании ркт

- •1.1.1 Введение в термодинамику[3]

- •1.1.2. Законы идеальных газов

- •1.1.2.1. Закон Бойля-Мариотта

- •1.1.2.2. Гипотеза Авогадро

- •1.1.2.3. Закон Дальтона.

- •1.1.3. Макроскопические параметры

- •Тогда универсальная газовая постоянная равна

- •Из (8) и (9) следует

- •1.1.5. Первое начало термодинамики.

- •1.1.5.1. Макроскопическая работа системы

- •1.1.5.3. Количество тепла

- •Введем новую величину – энтальпию, которая является функцией состояния и характеризует полное теплосодержание газового потока:

- •1.2. Основные критерии подобия в теплообмене и их физический смысл [4]

- •1.2.1. Число Маха

- •1.2.2. Число Рейнольдса.

- •1.2.3. Число Стантона.

- •1.2.4. Число Прандтля и Нуссельта.

- •Глава 2. Классификация изломов образующей компоновки ла и методики оценки параметров течений

- •2.1 Обратный уступ.

- •2.2. Встречный излом образующей.

- •2.3. Ферменный отсек как выемка со стенками одинаковой высоты

- •Глава 3. Влияние пограничного слоя на теплообмен в течениях на компоновках с различными изломами образующей.

- •3.1. Расчет среднемассовой температуры торможения в вихревом течении с учетом влияния толщины пограничного слоя.

- •3.2 Влияние пограничного слоя на теплообмен за обратным уступом.

- •3.3. Влияние пограничного слоя на теплообмен на встречном изломе образующей

- •3.4. Влияние пограничного слоя на теплообмен в ферменном отсеке со стенками одинаковой высоты.

- •Глава 4. Особенности теплообмена в зонах отрыва, расположенных перед боковыми блоками многоблочных компоновок.

- •3.1. Теплообмен в зоне максимальных тепловых потоков.

- •3.2. Теплообмен в отрывной зоне, расположенной вверх по потоку перед носками боковых блоков.

- •Глава 5. Тепловые потоки от струй двигателей

- •5.1. Распределение внутренней энергии молекул. Колебательная релаксация.

- •5.2. Метод расчета конвективных тепловых потоков от малых двигателей

- •5.3. Рекомендации по расчету газодинамических параметров маршевых двигателей нижних ступеней ла и расчет конвективных тепловых потоков от них [12].

- •Расчет параметров теплообмена в донной области

- •5.4. Лучистые тепловые потоки от струй двигателей.

- •5.5. Обобщения и рекомендации

- •Заключение

- •Литература

- •11. Дьяконов ю.Н., Усков в.И. Расчет сверхзвуковых струй идеального газа методом сеток. Аэродинамика больших скоростей.– м.: мгу, 1970.– (Труды института механики).

2.1 Обратный уступ.

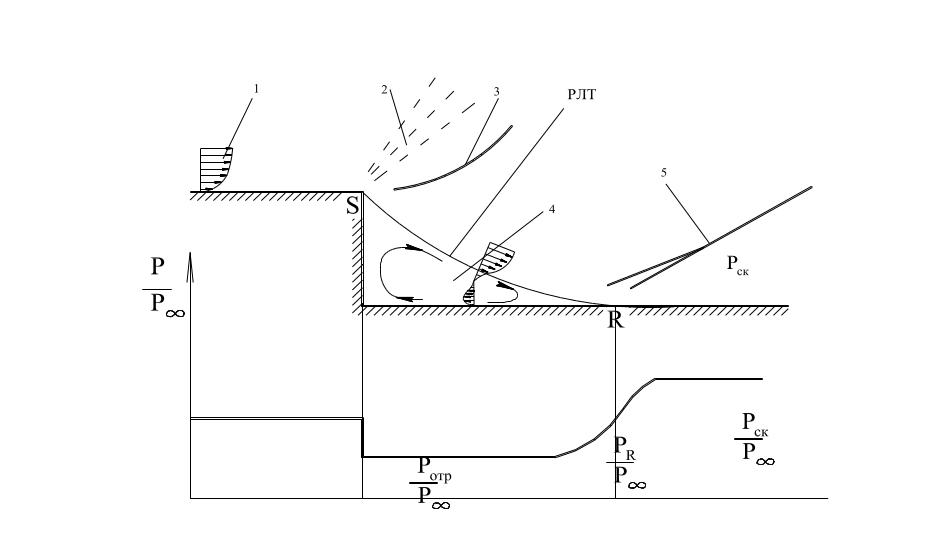

Рисунок 2.1.1 – Схема течения и распределение давления на обратном уступе.

Схема обтекания обратного уступа представлена на рисунке 2.1.1. На кромке уступа сверхзвуковой поток претерпевает разворот с образованием веера волн разрежения, на которых поток теряет давление и температуру, но прибавляет существенно в числе Маха. Численное изменение газодинамических параметров описывается соотношениями для обтекания тупого угла Прандтля-Майера (см. лекции «Перспективные методики расчета средств выведения»). Претерпевшие определенный разворот сверхзвуковые линии тока устремляются вниз и, достигая поверхности, образуют систему косых скачков уплотнения , после которых течение разворачивается вдоль поверхности конструкции. Давление за косым скачком существенно выше давления не только в течении Прандтля-Майера за уступом, но и в невозмущенном потоке Р∞. Дозвуковые линии тока из нижней части пограничного слоя, стекающие вниз за обратным уступом, не в состоянии преодолеть давление, которое создается за скачками уплотнения. Возникает разворот части потока к задней стенке уступа. Точка R на рисунке 2.1.1 является точкой растекания, или точкой, разделяющей поток на протекающий вперед и образующий возвратное вихревое течение вблизи стенки обратного уступа. Приходящая в точку растекания линия тока называется разделяющей линией тока. Она обозначена на рисунке 2.1.1 как РЛТ.

Особенностью многих отрывных течений является несовпадение точки растекания с точкой максимального давления. Как показано на рисунке 2.1.1, точка растекания смещена ближе к стенке обратного уступа, чем точка максимального давления. Это объясняется тем, что после существенного торможения потока в точке растекания начинается рост толщины нового присоединившегося пограничного слоя. На некотором расстоянии увеличение толщины пограничного слоя вызывает дополнительное сжатие потока и повышение давления в нем. Это увеличивает угол наклона ударной волны и смещает точку растекания вниз по потоку. А этот процесс уменьшает толщину пограничного слоя. В конечном итоге течение приходит в равновесие. Тепловой поток, также как и давление будет иметь максимум за точкой растекания. Чтобы определить параметры потока в точке максимального давления и теплообмена в диапазоне чисел Маха выведения ракет от 3 до 10, можно воспользоваться обобщением экспериментальных данных. В частности из экспериментов в данном диапазоне чисел Маха известно, что примерное положение точки растекания от излома образующей составляет 3-4 высоты обратного уступа. Эта оценка позволяет провести расчет параметров на поверхности за точкой растекания, как поле разворота потока на угол, тангенс которого 0.25...0.3, и прохождения его через скачок с этим же углом наклона. Поскольку в течении Прандтля-Майера сохраняется высокое полное давление Ро∞, оно и применяется для расчета давления за косым скачком Рск, поэтому величина восстановленного за скачком статического давления Рск высока. Это повышение давления Рск по отношению к давлению в невозмущенном потоке Р∞ и обеспечивает высокие тепловые потоки.

Следует отметить, что область повышенного давления и теплового потока за обратным уступом невелика, составляет не более 2-3 высот уступа. Далее параметры потока сравниваются с параметрами невозмущенного течения. Тепловые потоки в этой зоне достигают 1.2-1.8 от тепловых потоков перед обратным уступом.

Давление, как показано на рисунке 2.1.1, так и теплообмен в вихревом течении, прилегающем к уступу меньше, чем в невозмущенном потоке. Это объясняется тем, что давление на стенке уступа в вихревом течении формируется дозвуковой частью пограничного слоя. Его можно оценить как донное давление Род, которое может составлять от 0.9 до 0.5 от Р∞. Отношение тепловых потоков в вихревом течении и невозмущенном течении примерно соответствует отношению давлений в степени 0.8.