- •Оглавление

- •Введение

- •1. Актуальность темы:

- •2.Учебные цели:

- •3. Материалы для самоподготовки к освоению данной темы

- •3.1.Хирургическая анатомия и оперативная хирургия органов «верхнего этажа» брюшной полости

- •3.1.1. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия желудка.

- •3.1.2. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия печени и желчевыводящих путей (жвп).

- •Тампонадой сальником на ножке.

- •3.1.3. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия поджелудочной железы.

- •3.1.4. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия селезенки.

- •— Углообразный разрез; 5 — параректальный разрез;

- •— Верхний срединный разрез; 6 — косой разрез (Шпренгель).

- •3.2.1. Хирургическая анатомия тонкой кишки.

- •3.2.2. Хирургическая анатомия толстой кишки.

- •3.2.3.Оперативная хирургия тонкой и толстой кишок.

- •Резекция тонкой кишки с наложением анастомоза «конец в конец»

- •Аппендэктомия

- •Противоестественного заднего прохода:

- •Илеостомия

- •Б) диафрагмально-селезеночная

- •4.2. Контроль итогового уровня знаний

- •Список литературы

- •Хирургическая анатомия и оперативная хирургия органов брюшной полости

- •Составители:

- •450000, Г. Уфа, ул. Ленина, 3,

3.2.2. Хирургическая анатомия толстой кишки.

Толстая кишка является конечным отделом пищеварительного тракта. Начинается она от илеоцекального соединения в правой подвздошной области и заканчивается прямой кишкой. Толстую кишку делят на три части: слепую (сесum), ободочную (со1оn), сигмовидную (sigmoideum) и прямую кишки (rectum).

Ободочная кишка П-образно окружает петли тонкой кишки и подразделяется на восходящую, поперечную, нисходящую и сигмовидную отделы. Место перехода восходящей ободочной кишки в поперечную выделяют как правый ободочный изгиб, место перехода поперечной ободочной кишки в нисходящую - как левый ободочный изгиб.

Взаимоотношения толстой кишки с брюшиной.

Слепая кишка покрыта брюшиной со всех сторон в 97 % случаев и достаточно свободно смещается. В ряде случаев отмечается ненормальная подвижность слепой кишки (сесum mobile), обусловленная наличием общей с тонкой кишкой брыжейки. В тех случаях, когда слепая кишка не имеет полного брюшинного покрова, задняя ее стенка плотно фиксируется к забрюшинной клетчатке и подвздошной фасции. Ограниченная в своей подвижности, она в таких случаях с трудом извлекается из брюшной полости при операциях.

Восходящая ободочная кишка располагается мезоперитонеально в 70,8 % случаев, т. е. покрыта брюшиной спереди и с боков, а сзади лишена брюшинного покрова. Протяженность заднего, не покрытого брюшиной поля у взрослых составляет в среднем 11,5-13,5 см, а ширина колеблется в пределах 2,5-3 см. В 30% случаев восходящая ободочная кишка имеет брыжейку. При наличии брыжейки на всем протяжении восходящая кишка становится подвижной, что может быть причиной заворота слепой и восходящей кишок.

Правый изгиб ободочной кишки располагается в 57,3 % случаев интраперитонеально, в 42,7 % - мезоперитонеально. При мезоперитонеальном положении печеночной кривизны ширина ее внебрюшинного поля составляет в среднем 2,2 см.

Поперечная ободочная кишка располагается интраперитонеально и имеет хорошо выраженную брыжейку. Высота брыжейки, т.е. протяженность ее от корня до прикрепления к кишке, достигает наибольших размеров по средней линии и равняется в среднем 12 см. Протяженность корня брыжейки справа налево равна 15 см.

Левый изгиб ободочной кишки располагается внутрибрюшинно (71,8%) и имеет отчетливо выраженную брыжейку. При этом высота брыжейки изгиба составляет 2,5-3 см. В 28,2 % случаев изгиб располагается мезоперитонеально и ширина ее безбрюшинного поля равна в среднем 2,8 см.

Нисходящая ободочная кишка в 55 % случаев располагается мезоперитонеально, в 14,5 % имеет выраженную брыжейку, а в 30,5 % лишь на некотором протяжении. При мезоперитонеальном положении протяженность безбрюшинного поля ее у взрослых равна в среднем 12 см, ширина - 2-2,5 см.

Сигмовидная кишка располагается интраперитонеально и имеет хорошо выраженную брыжейку. Высота ее увеличивается обычно к середине протяжения и колеблется в пределах 1,5-18,3 см (в среднем 8,2 см). Линия прикрепления корня брыжейки к задней брюшной стенке приближается к прямому углу и соответственно имеет два участка: первый направлен слева направо, а второй - вниз. Длина первого участка в среднем равна 9,5 см, второго –8 см.

Толстая кишка отличается рядом анатомических признаков, позволяющих отличить ее во время операций от тонкой кишки. Основные отличия следующие.

Диаметр толстой кишки больше, чем тонкой, причем он постепенно уменьшается в дистальном направлении.

Толстая кишка отличается от тонкой по цвету. Для толстой кишки характерен сероватый, пепельный оттенок, а для тонкой - розоватый, более яркий. Различия в окраске связаны с неодинаковой выраженностью внутриорганной сосудистой сети, которая более развита в тонкой кишке.

Продольные мышцы расположены в стенке толстой кишки не равномерно, как в стенке тонкой кишки, а образуют три отдельные мышечные ленты (тении), идущие вдоль кишки. Ширина каждой из них 3-5 мм. Лишь на прямой кишке тении отсутствуют. По окружности кишки мышечные ленты располагаются примерно на равном расстоянии друг от друга: передняя, идущая по свободному краю кишки, — свободная лента, задняя и медиальная - на соответствующих сторонах. На поперечной ободочной кишке тения, располагающаяся по брыжеечному краю, называется брыжеечной лентой, тения, располагающаяся по линии прикрепления сальника, - сальниковой лентой.

Стенка толстой кишки между мышечными лентами образует выпячивания - гаустры, которые отделены друг от друга перехватами. Наличие выпячиваний вследствие чередования расширений с сужениями просвета кишки является характерной особенностью рентгеновского силуэта ободочной кишки, что позволяет легко отличить ее от всех других отделов желудочно-кишечного тракта. На разрезе стенка тонкой кишки в 2 раза толще ободочной.

На поверхности брюшинного покрова толстой кишки имеются отростки серозной оболочки, которые носят название сальниковых отростков. Они представляют собой дупликатуру висцеральной брюшины с большим или меньшим содержанием жировой ткани. Длина их обычно 4-5 см. На восходящей, нисходящей и сигмовидной ободочной кишке отростки образуют чаще два ряда, а на поперечной ободочной - один ряд. На слепой кишке они обычно отсутствуют.

Сальниковые отростки при относительно большой величине и тонкой ножке способны перекручиваться, что ведет к некрозу отростка и сопровождается симптомами острого живота.

Топографо-анатомическая характеристика отделов толстой кишки.

Илеоцекальный отдел кишки расположен в правой подвздошной ямке. Он включает конечный участок тонкой (подвздошной) кишки, слепую кишку с червеобразным отростком и илеоцекальное соединение с баугиниевой заслонкой. В функциональном отношении илеоцекальный отдел кишечника выполняет разграничивающую барьерную роль. Он обеспечивает изоляцию тонкой и толстой кишок и предохраняет от рефлюкса содержимого толстой кишки в тонкую через илеоцекальное отверстие.

Конечный участок подвздошной кишки внедряется в большинстве случаев в медиальную стенку слепой кишки, образуя с ней открытый кверху илеоцекальный угол различной величины. Этот угол может быть острым, прямым и тупым.

Слепая кишка (сесum) представляет собой участок толстой кишки, который располагается ниже верхнего края подвздошной кишки у места ее впадения. Размеры слепой кишки у взрослого: длина -3-10 см, ширина - 5-9 см. На внутренней поверхности слепой кишки на месте внедрения тонкой имеется так называемый илеоцекальный клапан (заслонка) - valva iliocecalis. В нижнезадней периферии слепой кишки, ближе к этой заслонке, имеется отверстие, ведущее в червеобразный отросток - аррепdiх vermiformis. Оно прикрыто складкой слизистой оболочки.

Червеобразный отросток, или аппендикс, является рудиментарным продолжением слепой кишки и начинается от медиально-задней или медиальной стороны слепой кишки. Чтобы увидеть основание червеобразного отростка, слепую кишку необходимо оттянуть латерально и кверху. У основания червеобразного отростка сходятся все три мышечные ленты слепой кишки, которые переходят на него, образуя сплошной покров продольной мускулатуры. В затруднительных случаях во время аппендэктомии следует пользоваться лентами ободочной кишки как постоянными ориентирами, которые в точке своего соединения приведут к основанию червеобразного отростка.

Длина червеобразного отростка у взрослого колеблется от 2 до 24 см, в среднем 9 см. Диаметр его в среднем 8 мм. В старческом возрасте эти размеры уменьшаются.

Червеобразный отросток со всех сторон покрыт брюшиной и имеет обычно хорошо выраженную брыжейку, в которой проходят сосуды и нервы. Благодаря брыжейке аппендикс обладает значительной подвижностью. Наиболее изменчиво положение периферической части аппендикса, между тем как основание его занимает более постоянное положение.

Возможны следующие положения червеобразного отростка в брюшной полости (рис.56):

тазовое, или нисходящее, когда отросток направлен вниз, в полость малого таза;

медиальное, когда отросток лежит параллельно подвздошной кишке;

латеральное, когда отросток находится в правом боковом канале;

переднее, когда отросток лежит на передней поверхности слепой кишки; 5) 5) восходящее или подпеченочное нередко до подпеченочной области;

ретроцекальное, когда отросток находится позади слепой кишки.

Последнее расположение отростка может быть внутрибрюшинным, когда он интимно спаян с задней стенкой слепой кишки, и забрюшинным, или ретроперитонеальным. При забрюшинном расположении отростка диагностика острого аппендицита бывает затруднена. Переход воспалительного процесса на клетчатку забрюшинного пространства может быть причиной тяжелого гнойного осложнения - забрюшинной флегмоны.

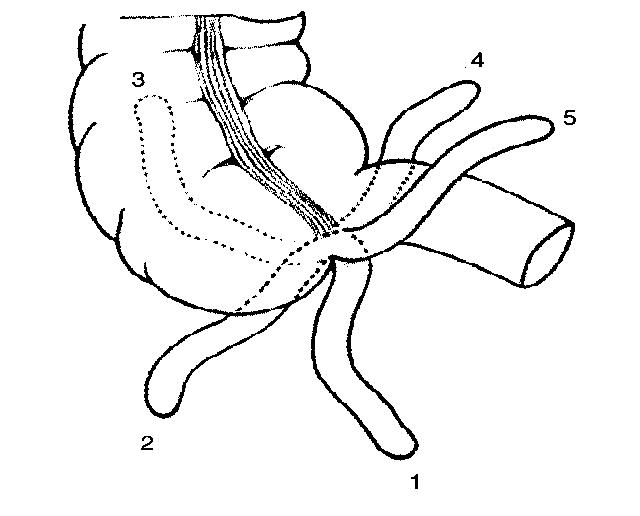

Рис. 56. Варианты расположения червеобразного отростка:

1 – нисходящее положение, 2 – нисходящее латеральное, 3 – ретроцекальное, 4 – восходящее медиальное позади подвздошной кишки, 5 – восходящее медиальное.

Восходящая ободочная кишка располагается в правой боковой области живота и является непосредственным продолжением слепой кишки до правого подреберья, где она переходит в правый изгиб. Границу между слепой и восходящей кишками проводят на уровне впадения повздошной в слепую. Длина восходящей кишки у взрослых 18-20 см.

Справа восходящая кишка прилежит к правому боковому каналу, а слева - к правому брыжеечному синусу, спереди она отделена от передней брюшной стенки петлями тонкой кишки и частично большим сальником. Задней поверхностью, не покрытой брюшиной, восходящая ободочная кишка прилежит к забрюшинной и околопочечной клетчатке и мышцам задней брюшной стенки, покрытыми соответствующими фасциями. Между восходящей кишкой и нижним полюсом правой почки с ее капсулой находится позадиободочная фасция (фасция Тольдта).

Правый мочеточник в большинстве случаев расположен медиальнее задней поверхности восходящей ободочной кишки.

Правый изгиб ободочной кишки располагается в правом подреберье и представляет собой сегмент толстой кишки, соответствующий переходу восходящей ободочной кишки в поперечную ободочную, чаще под углом, открытым книзу и кпереди, реже - под острым.

Правый изгиб соприкасается с нижней поверхностью правой доли печени (спереди и сверху) и дном желчного пузыря. С заднемедиальной стороны от него располагается нисходящая часть двенадцатиперстной кишки, а сзади — нижний полюс правой почки.

Поперечная ободочная кишка (со1оn transversum), начавшись в правом подреберье, переходит в собственно надчревную и пупочную области, а затем достигает левого подреберья, где переходит в левый изгиб ободочной кишки.

Линия прикрепления ее брыжейки находится справа на уровне нижней половины III поясничного позвонка, по средней линии тела - на высоте нижней половины I поясничного позвонка и в области левого изгиба - на уровне верхней половины I поясничного позвонка. Корень брыжейки поперечной ободочной кишки на своем протяжении пересекает нисходящую часть двенадцатиперстной кишки, поджелудочную железу и левую почку. К кишке прилежит сверху висцеральная поверхность печени с желчным пузырем, большая кривизна желудка и селезенка; снизу - петли тонкой кишки; спереди - передняя брюшная стенка, сзади - двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железой и левая почка, которые отделены от нее брыжейкой и париетальной брюшиной.

Длина поперечной ободочной кишки варьирует от 25 до 62 см. Благодаря различной высоте брыжейки поперечная ободочная кишка обладает большой подвижностью и может занимать в брюшной полости высокое или низкое положение. Свисающая вниз кишка может стать содержимым грыжевого мешка и быть обнаруженной при пупочных грыжах белой линии живота, а в некоторых случаях и при паховых и бедренных грыжах.

Все указанные выше формы и положения поперечной ободочной кишки хорошо видны на рентгеновских снимках после введения контрастного вещества в толстую кишку (ирригография).

Левый изгиб ободочной кишки представляет собой переход поперечной ободочной кишки в нисходящую ободочную и располагается в левом подреберье на уровне IX реберного хряща или восьмого межреберного промежутка. Он образует острый угол, открытый книзу, и располагается примерно на 4см выше и глубже (дорсальнее) правого изгиба, в связи с чем левый изгиб наиболее трудно доступен при обследовании и мобилизации ободочной кишки. Вверху левый изгиб подходит к нижнему полюсу селезенки, а сзади примыкает к левой почке, отделенной от него брюшиной и забрюшинной клетчаткой.

Нисходящая ободочная кишка располагается в левой боковой области живота. Длина ее колеблется от 10 до 30 см, в среднем 23 см. Снаружи кишка отделена от переднебоковой стенки живота посредством левого бокового канала, кнутри от нее расположен левый брыжеечный синус, спереди она отделена от передней брюшной стенки петлями тонкой кишки и частично большим сальником; позади нее находятся мышцы задней брюшной стенки с покрывающими их фасциями. Подобно восходящей нисходящая ободочная кишка отделена от мышц рыхлой забрюшинной и околоободочной клетчаткой (pаrасо1оn). Левый мочеточник постоянно располагается кнутри от безбрюшинного поля нисходящей кишки в среднем на 4,3 см.

Сигмовидная кишка (sigmoideum) находится в левой подвздошной и лобковой областях. Длина ее колеблется от 15 до 67см, в среднем 54 см. Сигмовидная кишка со всех сторон покрыта брюшиной, имеет хорошо выраженную брыжейку и обладает значительной подвижностью.

Взаимоотношения сигмовидной кишки с соседними органами непостоянны и зависят от высоты ее брыжейки, длины кишки и ее формы. Она может переходить в правую половину живота, подниматься и достигать диафрагмы. В большинстве случаев спереди сигмовидную кишку прикрывают петли тонкой кишки и большой сальник.

Растянутая сигмовидная кишка прилежит непосредственно к передней брюшной стенке. Сзади, в подвздошной области, она прилежит к поясничной мышце, а в области таза - к крестцу. Корень брыжейки сигмовидной кишки пересекает левый мочеточник на уровне V поясничного позвонка; нисходящий участок корня брыжейки располагается, как правило, на 1,5-2,5 см кнутри от мочеточника.

Ободочная кишка кровоснабжается из двух сосудистых магистралей: верхней брыжеечной артерии, и нижней брыжеечной артерии (рис.57)

Рис. 57. Отделы толстой кишки и кровоснабжение:

1 – верхний брыжеечный артерия; 2 – средняя ободочная артерия; 3 – правая ободочная артерия; 4 – нижняя брыжеечная артерия; 5, 6 – левая ободочная артерия; 7 – аркада; 8 – верхнепрямокишечная артерия; 9 – сигмовидные артерии.

Верхняя брыжеечная артерия отдает к ободочной кишке подвздошно-ободочную артерию, правую ободочную и среднюю ободочную артерии.

Нижняя брыжеечная артерия отдает к ободочной кишке левую ободочную артерию, сигмовидные артерии и верхнюю прямокишечную артерию, которая является ее конечной ветвью.

Артериальное кровоснабжение илеоцекального отдела осуществляется подвздошно-ободочной артерией. Она проходит в забрюшинном пространстве, достигает илеоцекального угла и делится на свои основные конечные ветви: восходящую - артерию червеобразного отростка

Артерия червеобразного отростка проходит обычно позади конечной части подвздошной кишки, а дальше идет в толще брыжейки отростка. Различают три формы ветвления артерии: магистральную, рассыпную и смешанную.

Артерии восходящей ободочной кишки являются ветвями верхней брыжеечной. Артерия сolica dextra направляется позади париетальной брюшины к среднему отделу восходящей ободочной кишки и, не доходя 4-6 см до нее, делится на восходящую и нисходящие ветви. Первая из них соединяется с нисходящей ветвью а.сolica media , а вторая - с восходящей ветвью а.ileocolica. А. сolica media принимает участие в кровоснабжении восходящей ободочной кишки своей правой или нисходящей ветвью. Артерии поперечной ободочной кишки отходят от а.сolica media. А.сolica sinistra образует в брыжейке поперечной ободочной кишки мощный артериальный анастомоз - дугу Риолана.

Артерии нисходящей ободочной кишки являются ветвями а. сolica sinistra и а sigmoideae. А. сolica sinistrа отходит от нижней брыжеечной артерии, идет забрюшинно впереди левого мочеточника и у левого изгиба делится на две ветви: восходящую и нисходящую. Первая участвует в образовании дуги Риолана, а вторая анастомозирует с первой сигмовидной артерией.

Артерии сигмовидной кишки идут забрюшинно, а затем - между листками брыжейки в количестве 2-4 ветвей. Наиболее мощной является первая сигмовидная артерия. Артерии, отходящие ниже ее, обозначаются в порядке их расположения: вторая, третья и т. д. Каждая из них отдает восходящую и нисходящую ветви, которыми они анастомозируют друг с другом, и с левой ободочной и верхней прямокишечной артериями.

Верхняя прямокишечная артерия - конечная ветвь нижней брыжеечной артерии - направляется к ампулярной части прямой кишки. Она связана анастомозами с нижней сигмовидной и средней прямокишечной артериями.

Для васкуляризации толстой кишки характерно наличие лишь одной аркады первого порядка (параллельного, или краевого сосуда), расположенной вдоль брыжеечного края кишки.

Венозное русло ободочной кишки слагается из внутристеночных (интраорганных) и внестеночных (экстраорганных) венозных сосудов. Интраорганные вены каждого слоя кишечной стенки, анастомозируя друг с другом, образуют у брыжеечного края экстраорганные прямые вены, которые вливаются в венозную магистраль, идущую параллельно ходу кишки. Экстраорганные вены толстой кишки, одноименные с артериями, формируют верхнюю и нижнюю брыжеечные вены, которые проходят слева под телом поджелудочной железы и впадают в селезеночную вену и реже непосредственно в воротную вену.

Лимфатическая система толстой кишки включает внутриорганные лимфатические сети, лимфатические узлы и отводящие лимфатические сосуды. Внутриорганные лимфатические сети каждого слоя кишечной стенки сливаются и образуют отводящие лимфатические сосуды, которые впадают в лимфатические узлы первого этапа, расположенные на стенках кишки и вдоль ее брыжеечного края. Их можно разделить на узлы слепой, ободочной и прямой кишок. Лимфатические узлы последующих этапов располагаются цепочкой вдоль ветвей верхней и нижней брыжеечных артерий. Лимфатические сосуды, связывающие эти узлы, достигают центральных лимфатических узлов, находящихся в окружности аорты, нижней полой вены, на уровне почечных сосудов. В лимфатических узлах, расположенных впереди нижней полой вены, встречаются токи лимфы из печени, правой почки, тонкой и толстой кишкок, яичника (или яичка).

Иннервация ободочной кишки осуществляется симпатической и парасимпатической частями вегетативной нервной системы и висцерочувствительными нервными проводниками. Источниками вегетативной иннервации являются верхнее брыжеечное сплетение, нижнее брыжеечное сплетение и межбрыжеечное сплетение, связывающее предыдущие, к которому подходят парасимпатические волокна от блуждающего нерва.

От перечисленных сплетений к брыжеечному краю толстой кишки подходят нервные ветви, которые и проникают в толщу стенки, где формируют внутристеночные нервные сплетения.

Слепая кишка и правая половина ободочной кишки иннервируются преимущественно из верхнего брыжеечного сплетения, левая половина - из нижнего брыжеечного сплетения. Из всех отделов наиболее богат рецепторными образованиями илеоцекальный отдел, в частности илеоцекальный клапан