НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 14

Пески, рыхлые песчаники, глины и аналогичные им обломочные породы в зависимости от удельного сопротивления жидкости, находящейся в породах, имеют большее или меньшее сопротивление.

Карбонатные породы чаще всего характеризуются более высокими сопротивлениями по сравнению с обломочными породами. Породы, содержащие нефть или газ, характеризуются, как правило, повышенными сопротивлениями.

Кажущееся сопротивление зависит от удельного сопротивления и мощности пластов, от диаметра скважины и удельного сопротивления глинистого раствора, заполняющего скважину, от проникновения глинистого раствора (его фильтра) в пласт и расположения электродов зонда.

При электрическом каротаже одновременно с регистрацией КС записывается диаграмма ПС. Измерение ПС сводится к замеру разности потенциалов между электродом, который опущен в скважину, и электродом, находящимся на поверхности Измеренные величины, представленные в виде кривых кажущегося удельного сопротивления КС и естественной поляризации ПС, образуют электрокаротажную диаграмму.

При электрическом каротаже применяют зонды, различающиеся расстояниями между электродами и характером их взаимного расположения.

Зонды бывают двух типов: градиент-зонды и потенциал-зонды.

Помимо рассмотренных методов электрических измерений, применяют боковое каротажное зондирование (БКЗ), получившее широкое развитие при каротаже скважин на нефтяных и газовых месторождениях.

Слайд 15

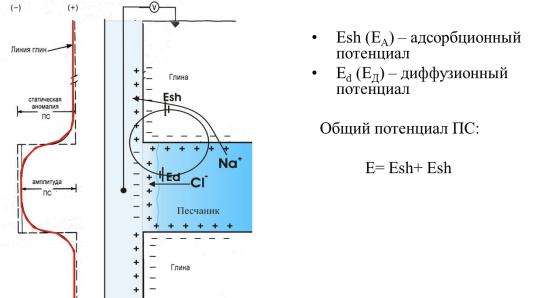

Физические основы метода ПС Потенциалы самопроизвольной поляризации образуются в скважине вследствие

ряда причин и имеют разную природу;

Диффузионный потенциал возникает на контакте растворов различной минерализации. Промывочная жидкость и пластовая вода – растворы NA+ CL-. В пластовой воде избыток NA+ в промывочной жидкости – CL-

В случае контакта двух растворов разной минерализации, разделенных перегородкой из горной породы, возникает адсорбционный потенциал.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 16

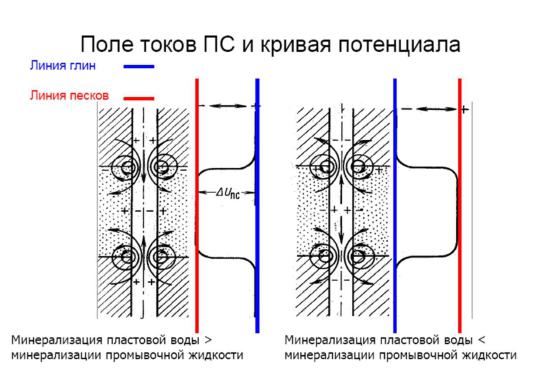

В зависимости от соотношения минерализации пластовой воды и промывочной жидкости, кривая ПС может иметь прямой и обратный характер.

Слайд 17

Для интерпретации ПС используют двойной разностный параметр альфа ПС Альфа ПС (αпс) - это двойной разностный параметр, который рассчитывается как

отношение отношение амплитуды в интерпретируемом пласте ΔUСП к максимальной амплитуде ЕsMAXв исследуемом участке разреза, соответствующей наименее глинистым коллекторам. αпс = ΔUпс / ЕsMAX = (UпсMAX - Uпс) / (UпсMAX - UпсMIN)

Использование αпс вместо ΔUпс позволяет исключить влияние на результаты интерпретации СП различных сторонних факторов — погрешности в масштабе диаграммы СП, различия в минерализации глинистого раствора в скважинах месторождения и др. В чистых глинистых пластах, параметр Альфа ПС равен нулю, а в чистом песчанике - единице.

Слайд 18

Метод ПС позволяет расчленить пласты на коллектор-неколлектор, определить

коэффициент глинистости пласта.

Слайд 19

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Пример использования диаграммы полного каротажа для построения разреза скважины и выделения продуктивных горизонтов

Слайд 20

В настоящее время широкое распространение получили два метода радиоактивного каротажа: гамма-каротаж (ГК) и нейтронный гамма-каротаж (НГК). При гамма-каротаже

измеряют относительную естественную радиоактивность пород, пересеченных скважиной, а при нейтронном гамма-каротаже определяют интенсивность вторичного гамма-излучения, вызванного действием нейтронов на породу

По величине естественной радиоактивности осадочные горные породы можно разделить на следующие группы:

породы очень высокой радиоактивности (бентонит, вулканический пепел); породы высокой радиоактивности (глубоководные тонкодисперсные глины,

калийные соли); породы средней радиоактивности (мелководные континентальные глины, мергели,

известняковые и песчанистые глины); породы низкой радиоактивности (пески, песчаники, известняки, доломиты);

породы очень низкой радиоактивности (гипсы, каменная соль, ископаемые угли, ангидрит).

Из данных ГК следует, что увеличение содержания глинистых или илистых частиц в осадочной породе приводит к увеличению ее радиоактивности. Отмечена также зависимость между радиоактивностью горной породы и ее цветом; чем темнее порода, тем выше ее радиоактивность; это не относится к породам, темный цвет которых обусловлен содержанием в них нефти.

Слайд 21 Специальные геофизические исследования

Термокаротаж осуществляют:

по методу естественного теплового поля; по методу искусственного теплового поля; по методу эффекта охлаждения.

Естественное тепловое поле изучают главным образом для определения геотермического градиента (ступени) в скважине. Геотермический градиент определяют в условиях установившегося теплового режима в скважине, для чего используют простаивающие (законсервированные) скважины.

Искусственное тепловое поле может быть создано в скважине при заполнении ее глинистым раствором, температура которого отличается от температуры окружающих пород, а также при экзотермической реакции схватывания цемента. В связи с тем, что разные горные породы имеют разную теплопроводность, по полученным температурным кривым можно выделить пласты с большей или меньшей теплопроводностью и судить, таким образом, о литологии пород, слагающих разрез.

Эффект охлаждения возникает в связи с выделением газа из пласта при вскрытии и разработке нефтяных и газовых залежей и понижением температуры против этого пласта.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 22 Геологическое расчленение разрезов скважин

Геологическое расчленение разрезов скважин и, в частности, определение литологии, мощности слоев, наличия различных полезных ископаемых – главное назначение геофизических методов исследований скважин. Эти задачи в ходе качественной интерпретации решаются в такой последовательности. На диаграммах, полученных разными методами, выделяются аномалии с максимальными, минимальными, положительными, отрицательными, повышенными, пониженными, средними, нулевыми значениями тех или иных параметров поля. Производится расчленение разреза на пласты, выясняются их положение и мощность, которая может быть определена по ширине большинства аномалий (ПС, КС, I и др.). Кровля или подошва пластов выделяется по экстремумам КС, измеренным градиент зондом, In ,I , акустическому каротажу.

Решаются эти задачи с помощью комплекса методов изучения разрезов. В этом комплексе в настоящее время основное место занимают геофизические методы, которыми в обязательном порядке исследуются скважины всех категорий (поисковые, разведочные, нагнетательные и др.). Данные геофизических исследований увязываются с имеющимися геологическими данными описания и анализа образцов пород (шлама, керна), с данными опробования интервалов на приток и с результатами исследования скважин гидродинамическими методами.

Далее проводится корреляция одинаковых по виду аномалий на соседних скважинах. Сначала на диаграммах выделяются опорные горизонты (реперы), т.е. такие участки, которые связаны с выдержанными по простиранию пластами, четко отличающимися по физическим свойствам от окружающих пород (например, в песчано-

глинистых отложениях репером может быть пласт глин, слой известняков). Затем по каротажным диаграммам соседних скважин проводится корреляция всех слоев с одинаковым типом и формой аномалий.

Следующий этап интерпретации – сопоставление полученных по аномалиям разными методами каротажа пластов с определенными литологическими комплексами геологическое истолкование результатов. Для увязки геофизических данных с литологией используют все сведения по геологическому строению района, в том числе данные картировочного бурения, поинтервального отбора керна, анализа образцов, полученных с помощью грунтоносов, а также шлама и буровой жидкости в процессе проходки скважин.

В результате сопоставления геологических данных с типичными диаграммами каротажа, полученными разными методами, составляют нормальные или сводные геолого-геофизические разрезы, которые служат эталоном для интерпретации всех

материалов каротажа в данном районе (рис. 7.3). При построении разрезов используют диаграммы, полученные стандартными зондами, однотипной аппаратурой, с учетом характера бурового раствора, обсадных колонн и т.д. При сопоставлении нормальных или сводных геолого-геофизических разрезов, а также при интерпретации материалов

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

используют наборы типичных аномалий геофизических параметров, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

Слайд 23 Пример использования диаграммы стандартного каротажа для построения

разреза скважины и выделения продуктивных горизонтов Глины на каротажных диаграммах характеризуются следующими признаками:

На диаграммах КС и ИК против глин обычно регистрируются низкие значения кажущегося сопротивления.

На диаграммах ПС глинам отвечают положительные аномалии (кривая занимает правое положение).

Высокое значение гамма-излучения.

Песчаники и проницаемые разности карбонатных пород характеризуются

следующим:

Кажущееся сопротивление зависит от характера насыщения пород: нефтегазонасыщенным песчаникам и проницаемым карбонатным породам свойственны высокие значения сопротивления, водонасыщенным - низкие.

На диаграммах ПС песчаникам и проницаемым разностям карбонатных пород отвечают отрицательные аномалии, амплитуда которых уменьшается с увеличением глинистости пород.

В песчаниках и поровых карбонатных коллекторах диаметр скважины обычно уменьшается за счет образования глинистой корки, в кавернозных и трещиноватых

породах - несколько увеличивается.

Алевролитовые породы характеризуются промежуточными каротажными показаниями между песчаниками и глинами.

Плотные разности карбонатных пород характеризуются:

Повышенными значениями сопротивления на кривой КС;

Положительными аномалиями на кривой ПС;

Обычно неизменным диаметром скважины.

Слайд 24

Результаты расчленения геофизического разреза скважины изображаются на каротажной диаграмме в левой ее стороне в виде литологической колонки.

На каротажной диаграмме каждой из скважин проводится вертикальная линия,

соответствующая полученному кондиционному значению αПС. Пласты, против

которых линия ПС располагается левее линии кондиционного предела αПС, относят к коллекторам.

Общая толщина горизонта (пласта) - расстояние от кровли до подошвы,

определяемое в стратиграфических границах;

Слайд 25

При изучении разрезов скважин выделяются:

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1)общая толщина горизонта (пласта) - расстояние от кровли до подошвы,

определяемое в стратиграфических границах;

2)эффективная толщина, равная общей толщине за вычетом толщины прослоев неколлекторов, выделенных в разрезе горизонта;

3)нефтенасыщенная (газонасыщенная) толщина, равная суммарной толщине прослоев нефтегазонасыщенных коллекторов. В чисто нефтяной зоне залежи (во внутреннем контуре нефтеносности) эффективная толщина равна нефтенасыщенной. В водонефтяной (водогазовой) зоне пласта нефтенасыщенная (газонасыщенная) толщина определяется как часть эффективной в интервале от его кровли до поверхности ВНК или ГВК.

Мой текст

Изверженные породы на диаграммах естественного поля (ПС) выделяются слабыми аномалиями положительного и отрицательного знака. Кажущиеся сопротивления (КС) у этих пород высокие (сотни и тысячи Ом·м), вызванные потенциалы (ВП) небольшие. На графиках акустического и магнитного методов они выявляются максимумами.

Карбонатные породы характеризуются отрицательными значениями ПС, высокими сопротивлениями (сотни и даже тысячи Ом·м) у плотных пород и низкими сопротивлениями (десятки Ом·м) у трещиноватых и обводненных, небольшими аномалиями вызванных потенциалов. На диаграмме гамма каротажа они выделяются низкими значениями I , а на диаграммах нейтронных методов с использованием больших зондов повышенными Inn и In у сухих пород и пониженными – у трещиноватых и обводненных. Они отличаются высокими скоростями распространения упругих волн и очень низкими значениями магнитной восприимчивости.

Песчаники и пески на диаграммах собственной поляризации выделяются, как правило, отрицательными аномалиями;сопротивление меняется от долей Омм у песков, насыщенных минерализованными водами, до сотен Омм у сцементированных песчаников; вызванные потенциалы бывают повышенными, особенно если в породе присутствуют глинистые частицы. Естественное гамма-излучение песчаников и песков, по сравнению с гамма-излучением глин, невелико, а вторичное гамма-излучение большое.

Глины и глинистые сланцы регистрируются на диаграммах положительными аномалиями ПС, низкими сопротивлениями (1–50 Омм), малыми значениями вызванных потенциалов. Гамма-излучение у глин выше, чем у всех других осадочных пород. На

диаграммах нейтронных методов глины отличаются минимумами, тем большими, чем больше их кавернозность, пористость и влагонасыщенность. Скорость распространения упругих волн у глин больше, чем у песков, и меньше, чем у песчаников.

Угли отличаются большими положительными значениями ПС, широким диапазоном изменения КС (от единиц у антрацитов до сотен Омм у коксующихся и газовых углей), максимумами вызванных потенциалов. На диаграммах ядерных, акустических и магнитных методов пласты угля выделяются минимумами.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Обзор особенностей аномалий, наблюденных при геофизических исследованиях разных пород, позволяет заключить, что по данным одного-двух методов трудно судить о литологии пород, пройденных скважиной. Имея же несколько параметров (4–8),

литологическую характеристику разреза можно дать довольно точно. Геологическую интерпретацию каротажных диаграмм можно проводить автоматически, применяя электронные вычислительные машины. Проще всего такую обработку вести при цифровой регистрации геофизических полей в скважинах.

По данным интерпретации диаграмм каротажа и корреляционных разрезов в

изученном районе можно построить геологические разрезы, структурные карты, карты мощностей и решить другие геологические задачи.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Дисциплина Нефтегазопромысловая геология. Лекция 8

Тема лекции: ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ЗАЛЕЖИ

Слайд_1

ДЕТАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Под детальной корреляцией понимается сопоставление продуктивной части разрезов скважин в целях выделения одноименных пластов (прослоев) и прослеживания границ их залегания (стратиграфических, литологических, тектонических) по площади и построения в виде карт, профилей, схем и т.д.

В зависимости от решаемых задач различают региональную, общую и детальную корреляцию.

Региональную корреляцию проводят в пределах региона или бассейна седиментации в целях стратиграфического расчленения разреза,

Общую корреляцию выполняют на более поздних стадиях разведочных работ в пределах месторождений с целью выделения в разрезах скважин одноименных стратиграфических свит, литологических пачек, продуктивных и маркирующих горизонтов.

Детальную корреляцию проводят для продуктивной части разреза на стадии подготовки залежи к разработке и в период разработки. Основная задача детальной корреляции - обеспечить построение модели, адекватной реальному продуктивному

горизонту.

Слайд 2 Под детальной корреляцией понимается сопоставление продуктивной части

разрезов скважин в целях выделения одноименных пластов (прослоев) и прослеживания границ их залегания (стратиграфических, литологических, тектонических) по площади и построения в виде карт, профилей, схем и т.д.

На основе детальной корреляции делаются все геологические построения, отображающие строение залежей нефти и газа. От правильного ее проведения во многом зависят обоснованность принимаемых технологических решений при разработке залежей нефти и газа, точность подсчета запасов, надежность прогноза конечной нефтеотдачи и др.

Слайд 3

Репером называется достаточно выдержанный по площади и по толщине пласт, литологически отличающийся от выше- и нижележащих пород и четко фиксируемый на

диаграммах ГИС.

По корреляционной значимости реперные пласты разделяют на категории.

К I категории относят реперы, фиксируемые на каротажных диаграммах всех пробуренных скважин.

Ко II категории относят реперные пласты, которые хотя и повсеместно распространены, но из-за литолого-фациальной изменчивости выделяются по

геофизическим данным менее уверенно.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

При детальной корреляции следует широко пользоваться реперами III категории,

каждый из которых может быть выделен только в части скважин. Обычно к ним относят прослои небольшой толщины, которые фиксируются на каротажных диаграммах по какой-либо характерной конфигурации кривых

Слайд 4

После выделения реперов I и II категорий производят выбор опорного разреза.

Опорным называется наиболее полный, четко расчлененный и характерный для площади разрез продуктивного горизонта в какой-либо скважине. На опорном разрезе должны

четко выделяться все пласты продуктивного горизонта, реперы и реперные границы. Он используется в качестве эталонного при проведении детальной корреляции.

Затем приступают к последовательному сопоставлению разрезов всех скважин между собой в определенном порядке (например, по линии профиля или по типам разрезов).

В результате выясняется соотношение в продуктивном горизонте пластов-

коллекторов и непроницаемых разделов между ними, выдержанность или прерывистость пластов-коллекторов и их частей и др.

Последовательное сопоставление выполняют путем построения корреляционной схемы. Обосновывается выбор линии корреляции (привязки). В качестве этой линии принимают кровлю или подошву одного из наиболее надежных реперов I или II

категории.

Слайд 5 После выбора линии привязки начинают непосредственно построение

корреляционной схемы.

а) прослеживание одновозрастных реперных границ б) прослеживание одноименных пластов-коллекторов

Слайд 6

Если в одной из скважин пласт сложен породами-коллекторами, которые в

соседней скважине замещены породами неколлекторами, то на половине расстояния между ними вертикальной ломаной (зигзагообразной) линией показывают условную границу фациального замещения.

При фациальном замещении только части пласта (верхней или нижней) вертикальной ломаной (зигзагообразной) линией, проведенной на половине расстояния между этими скважинами, показывают, какая часть пласта замещена.

В случае, когда проницаемый пласт размыт, линии его кровли и подошвы соединяют с волнистой линией, показывающей положение поверхности размыва, а в случае дизъюнктивного нарушения со смещением пород - с линией условной поверхности

нарушения.

Слайд 7

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Внутри интервалов разреза с согласным залеганием слоев при незначительном изменении толщин коррелируемых интервалов в разрезах скважин границы между разновозрастными прослоями примерно параллельны друг другу.

Если общая толщина продуктивного горизонта в целом меняется мало и в его пределах нет несогласий в залегании пород, границы составляющих его пластов и прослоев практически параллельны кровле и подошве продуктивного горизонта.

Преимущественная параллельность синхроничных границ свойственна большинству продуктивных горизонтов.

Корреляция часто бывает затруднена из-за литолого-фациальной изменчивости по площади прослоев пород, слагающих горизонт. Особенно подвержены литолого- фациальной изменчивости песчаные пласты-коллекторы, которые могут полностью или

частично замещаться на коротких расстояниях алевролитами, глинистыми алевролитами,

анередко и глинами.

Вкарбонатных разрезах границы между прослоями (пластами) зачастую становятся нечеткими вследствие вторичных процессов. Поэтому детальная корреляция разрезов, сложенных карбонатными отложениями, особенно сложна.

Слайд 8

Приведена схема детальной корреляции разрезов скважин – выделение коллектора по ПС и ПЗ, характер насыщения пласта-коллектора – по сопротивлению и испытанию

пласта.

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИ (геофизические методы)

Слайд 9

К геофизическим методам поисково-разведочных работ относятся

сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка.

Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн. Волны создаются одним из следующих способов:

1)взрывом специальных зарядов в скважинах глубиной до 30 м;

2)вибраторами;

3)преобразователями взрывной энергии в механическую.

Скорость распространения сейсмических волн в породах различной плотности неодинакова: чем плотнее порода, тем быстрее проникают сквозь нее волны. На границе раздела двух сред с различной плотностью упругие колебания частично отражаются, возвращаясь к поверхности земли, а частично преломившись, продолжают свое движение вглубь недр до новой поверхности раздела.

Слайд 10

Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн. Волны создаются одним из следующих способов: